多瓦悠人的音調語言,讓人類學家奈吉爾.巴利(Nigel Barley)學得萬分痛苦。(圖左為2008年版書封)

翻譯,只仰賴谷歌大神是不夠的。因為世間學問不盡在谷歌。有的需要脈絡的理解才能做出正確翻譯,所以,譯者需要讀書。這樣還不夠,就得請教該領域的專家。連專家都搖頭時,就得放大絕,寫信給作者。

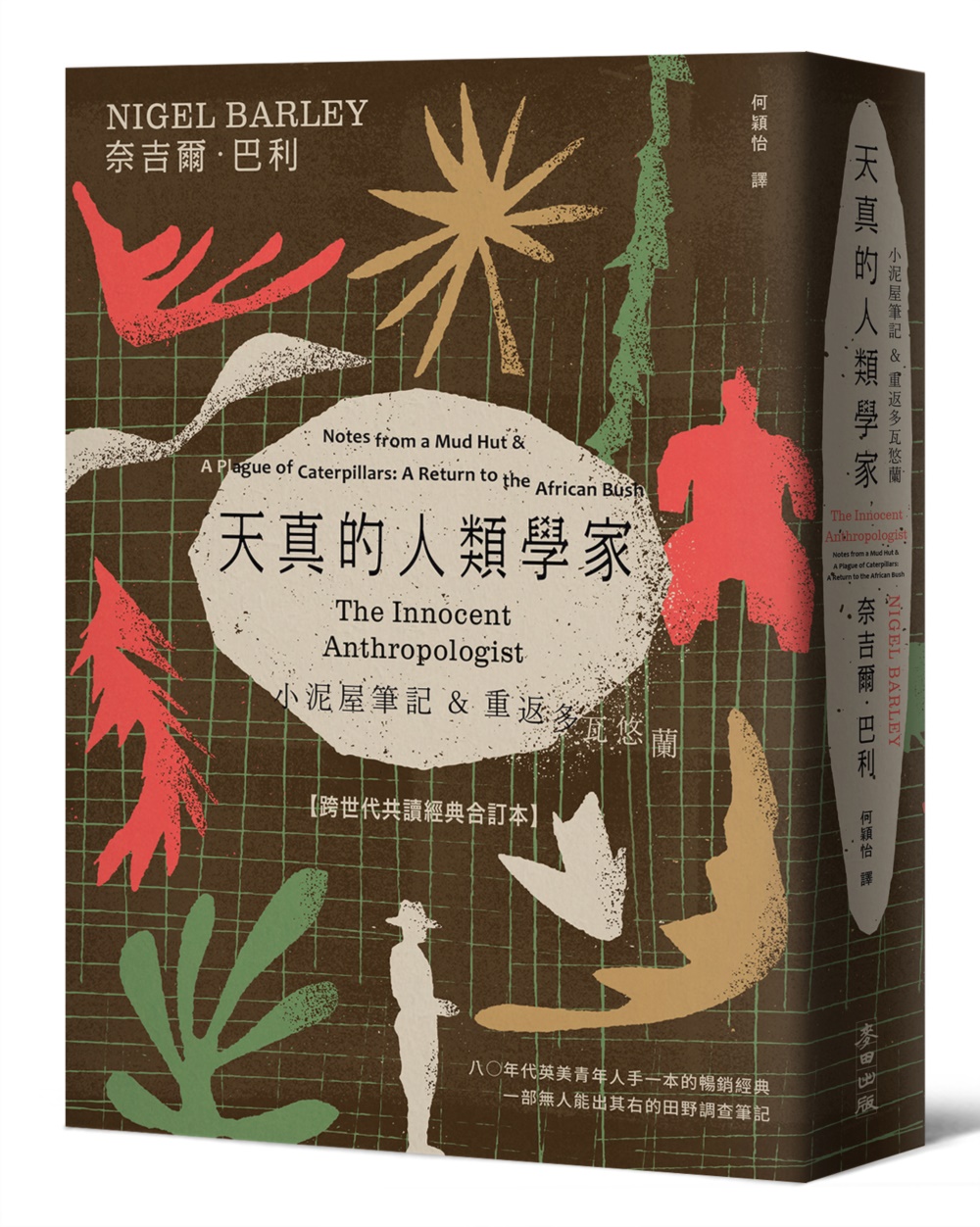

這三個歷程,我在2001年翻譯《天真的人類學家:小泥屋筆記》(The Innocent Anthropologist: Notes from a Mud Hut)時都碰過。這本算是人類學界的奇葩書,作者奈吉爾.巴利(Nigel Barley)寫他在非洲喀麥隆多瓦悠部落做田野的諸種際遇。

我是人類學的宅修生,自讀型的。最早是做月子時沒事幹,啃完一本黃道琳翻譯、潘乃德原著的《文化模式》,覺得人類學好迷人啊,是「人」的基本學問,也指向哲學。後來在唱片公司做田野錄音,讀了一點人類學,最有用的是基辛(R. Keesing)所寫的兩冊《當代文化人類學》,入門必讀。之後,為了主持世界音樂性質的電台節目,就又亂七八糟讀了許多人類學書,包括磚頭級的《金枝》。

有了人類學基本知識,翻譯《天真的人類學家》,自信手到擒來,誰知差遠了。一開始翻譯就碰到「哨叫語言」、「音調語言」,然後還有跟這兩個概念相關的「說話鼓」。你直接翻,不會錯,但是讀者知道「音調語言」、「說話鼓」是啥鬼嗎?看到那裡,大概就開始丟書了。

所以,你得請教專家,寫譯注。我第一個請教的專家是台灣大學語言學研究所教授江文瑜。她解釋:哨叫語言(whistle language)是指某些民族可藉口哨傳達訊息,它是「替代性語言」,用以傳訊。接著是音調語言(tonal language),它是指有音高的語言,字的音調高低可以改變字義。拿中文來說,三聲的ㄨㄛˇ,可以是「我」。四聲的ㄨㄛˋ可以變成「握」。

作者來自英國,英文沒有聲韻高低,而他要研究的多瓦悠民族卻是四聲的音調語言,根據作者所言:多瓦悠語的一聲與四聲頗易辨認,二聲與三聲卻相當不易。更慘的是,多瓦悠人會將音串連,形成滑音,一個字的音調因而受到相鄰一字的影響。此外還有方言的困擾,某些區域在使用不同字彙與句子構造時,也必須使用不同音調。最重要的是相對音調,一開始,每當我與女人說話,再轉和男人說話,便發生困難,因為後者的高音約等於前者的低音。

作者學得痛苦萬分,經常出錯,有時讓一整屋子的人奔逃,還很訝異作者已經到了該部落兩星期,怎麼學不會他們的語言!這是你在一般人類學書看不到的「真實田野處境」。如果你不寫譯者注,讀者怎麼能體會二聲與三聲竟會成為作者的大困擾。

「說話鼓」是藉由調整繫帶可以改變音高的鼓,可以傳訊。這是非洲Yoruba族裔有名的bata說話鼓。

「說話鼓」是藉由調整繫帶可以改變音高的鼓,可以傳訊。這是非洲Yoruba族裔有名的bata說話鼓。

然後就到了作者所提的「說話鼓」(talking drum)了。鼓要會說話,鼓本身需要某些條件,也要那個民族的語言是音調語言。這個「說話鼓」搞到我必須撈出民族音樂學來讀,還看了朋友影印給我的一本英文的說話鼓專書。然後寫出這麼一小段譯者注:非洲許多地區的樂器均可調整音高,用來模仿音調語言(tonal language)的高低音,藉此傳達字義。最有名的是各式說話鼓(talking drum),它們是沙漏型擠壓式的鼓,藉由擠壓調整繫帶,達到變化鼓面張力、調整音高的目的。還有許多管樂器、弦樂器、嘎嘎器及其他體鳴樂器,都可以說話。

譯注叫做滿紙血淚。下次看到不要不耐煩。

譯注叫做滿紙血淚。下次看到不要不耐煩。

有時讀者會覺得一本書滿滿譯者注,譯者「很大頭」是吧?我們哪裡喜歡寫譯者注?寫注,要查資料、讀書、請教專家,把知識濃縮在一小段文字裡,比翻譯麻煩好幾倍。翻譯書,如果可以「管它去死」,譯者難道不知道享清福嗎?

有時書本、專家還不夠用。你就得寫信給作者,這本書是我與作者通信的初體驗。作者Nigel Barley當時已經聲名赫赫,在大英博物館所屬人類學博物館作助理研究員,我居然跟人類學家電郵往來,他也居然給我回信!

信件往來,最後還是成為譯者注:

此段有關頭部巫術的描繪並不清楚。譯者特地去信作者,請他進一步說明。Nigel Barley為此間讀者寫了一段詳細說明,請譯者翻譯附於文後:「頭部巫術」直譯自多瓦悠語的祖克沛思(Zuulkpase)。多瓦悠人和許多非洲人一樣,認為人的身體就像容器,可以注入力量,也可以流出力量(因此瓦甕才會在他們的象徵體系裡扮演重要角色)。頭部巫術是多種巫術中的一種,可好可壞(譯註:亦即人類學裡所謂的白巫法與黑巫法,前者可產生有利的力量,起保護作用)。你很難用英文討論頭部巫術,區分它是不是一種有物質形體的東西。多瓦悠語言並無此種分別,它是一種介乎東西、動物與抽象力量的東西。

一個人之所以染上頭部巫術,通常是由親戚透過食物下蠱。和小孩所吸收的其他力量一樣,當孩子越長越大,這個妖巫也必須加以訓練控制。它非常畏懼尖銳的東西,晚上主人睡覺時,它就出外遊蕩。剛染上者缺乏自主控制它的能力,往往不知道它的存在,它則永遠嚐食鮮血(尤其是主人的親戚)。要證明一個人是否染上頭部巫術,唯有在他死後檢查他的頭顱。雖然理論上,你可因他人施巫術而死,但多數時候多瓦悠人說「死於巫術」是指妖巫受傷,導致主人跟著死亡。

我第二次寫信給Nigel Barley是他在書裡提到:西非洲顯然是全世界雷殛意外最多的地方。我還記得自己邊躲雨邊想,此地車子都有一個「摩托約」(motorjo),他的工作就是專門綑綁車頂的行李,或者爬到車頂替乘客卸貨,所以「我的馬車夫被雷打死了」這句話可能最適用於此地。

我的馬車夫被雷打死了,究竟是什麼了不起的典故?我谷歌了不知多久,始終無解。只好又寫信給作者。他回信說:此句話有典,語出老牌影星狄鮑加的自傳第一冊書名。狄鮑加回憶年幼時學外國語,曾在常用辭彙裡讀到「我的馬車夫被雷打死了」,覺得這句話一點用處都沒有,遂用作自傳書名。

也就是說,這是作者的私經驗,他寫在書裡,覺得沒必要解釋。數十萬讀者看到此處,也可能只是蹙眉跳過,管它個馬車夫。只有啊,台灣跟大陸的讀者(《天真的人類學家》譯文曾發行到大陸)知道典故來自此。

我該得意還是該哭?這就是譯者的日常。別人的命是「框金又包銀」,我們只是長長的「唉~~~」。

延伸閱讀

回文章列表