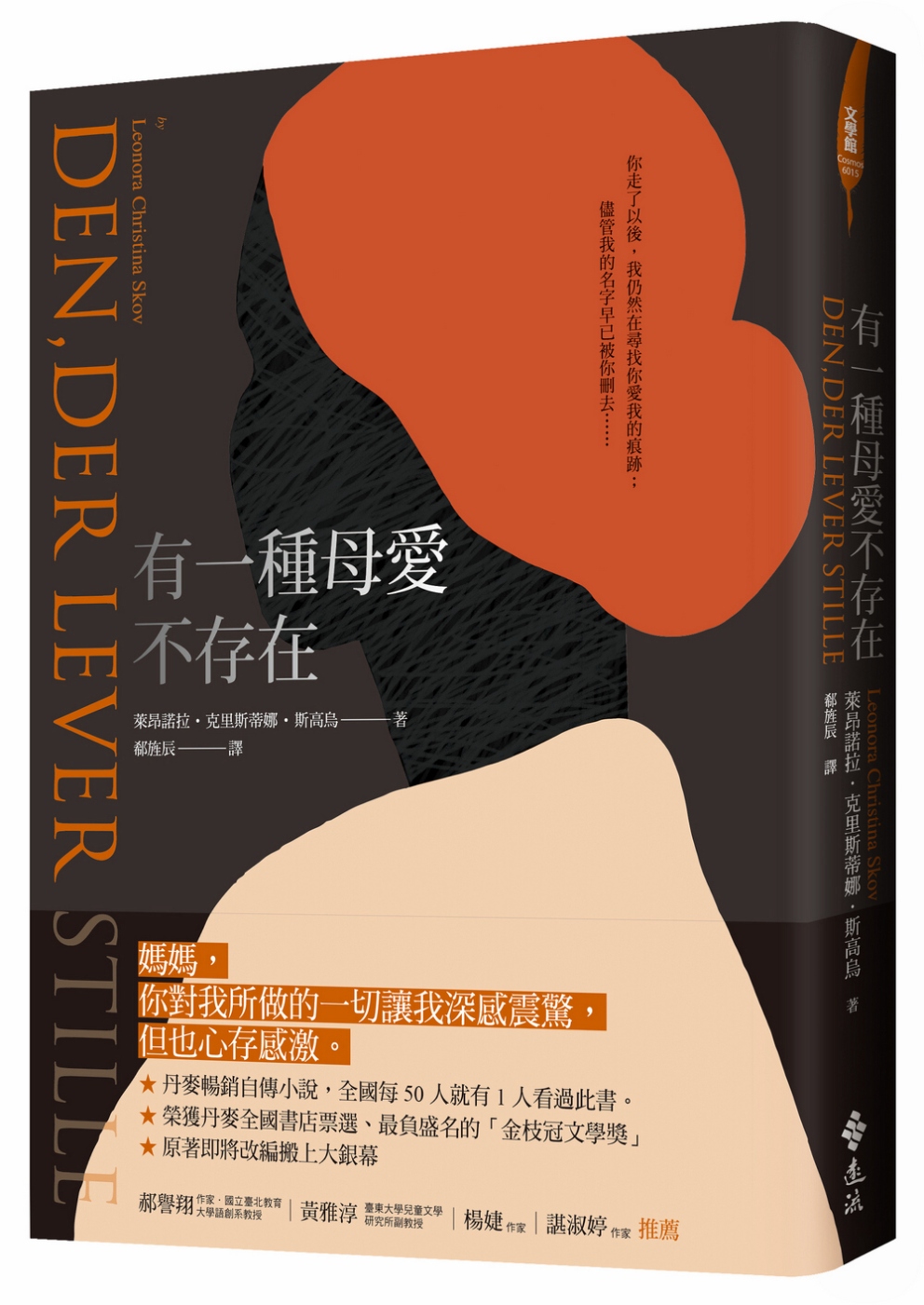

「她死了,我一點都沒感到輕鬆。」如果母親愛孩子稱作母愛,那孩子愛母親又該稱作什麼?是親情,血緣命定的,想來想去,還是只能搜尋到「愛」這個字眼。丹麥女作家萊昂諾拉.克里斯蒂娜.斯高烏(Leonora Christina Skov)的愛,從母親的死亡開始寫起。

不過對她母親而言,女兒的誕生,似乎已殺死過她。「我被剪開,然後縫上。」從那之後,母親不太好。於是在父親的二選一答案裡,克里斯蒂娜成為被刪去的那個。「我做了個簡單的機率題。誰有最大的機會活下來,你還是你媽?你可以,所以我選擇支持你媽。我別無選擇。」克里斯蒂娜是萊昂諾拉原生家庭給的名字,當她長到夠大也能為自己做出選擇時,她決然離開父母搬到哥本哈根讀大學。為自己買了一個「家」,給了自己一個新的「名字」。

這名字,就如同她比喻和母親最後幾年的抗癌過程——在巨大傷口上貼上一片小OK繃。蓋不住傷口,止不住的血總是找縫隙竄出,體內的一切都被染紅了。母親死後,萊昂諾拉決定撕下那張OK繃。遲遲未能結痂的傷,總是重複裂開,反覆受創;也許是在萊昂諾拉跟父母出櫃的那天割開的,也有可能是她決定搬離家時,更或許在她出生那天傷口就已經存在。

在 Instagram 查看這則貼文

我忍不住想到美國作家斯特勞特的小說《不良品》,不同於《有一種母愛不存在》的自傳性質,是用虛構的記憶故事講述母女關係。但在探討「書寫」的部分,概念卻很相似。《不良品》裡一位女作家說,「你只可能有一個故事,你將把你唯一的故事寫成許多版本。千萬別為故事操心。你只有一個而已。」呼應了萊昂諾拉的想法:「我害怕真相是,每個作家體內只有一個故事,就是自己的故事。」萊昂諾拉從很小就開始寫故事,主題總是圍繞著不被愛的孩子、沒有家的女人到了新的地方,給自己一個新的生命。她用熟悉的生命經驗,創造一個又一個自己的陰影。在母親的死亡抵達後,不得不開始書寫「原型」。這就是每個作者「總有一天會寫」的故事。這對作者來說,是一件極危險的事。因為在自傳性質的書之後,所有人都能辦別作者杜撰與自身經驗的移借,而後者絕對比較吸引人。「一個人把燃料拋出去,那就是墜落。」

還有另一層使命,讓萊昂諾拉即使墜落也得要跟著一起跳,就是她的同志身分。在某次出版社舉辦的晚宴上,一位男作者建議她:「盡量少描寫妳是蕾絲邊的部分,把同性戀的故事放到一旁,讓關於母親的故事作為全書的焦點。」關於女同性戀的故事,讀者只感興趣他們怎麼做。從市場反應看來,男同性戀確實比女同性戀受歡迎。拿近年幾部同志電影來說(先不論主流與非主流的行銷宣傳),《燃燒女子的畫像》是我心中的第一名,全球票房一千萬美金。《以你的名字呼喚我》全球票房四千多萬。就連情慾戲充滿爭議的《藍色是最溫暖的顏色》全球票房也才近兩千萬。以銷售立場來看,這位男作者的建議很精準,但生命書寫最核心的價值(同志身分)若被刪除,那便是重蹈了這場母女關係的悲劇。這不可能是一本充滿銷售戰略性的書,把盡可能囊括讀者範圍的主題無限擴大直到覆蓋住那些不討好的自己。

寫作就是永遠在挑戰什麼。《有一種母愛不存在》的開始,或許源於一種憤怒,卻在書寫過程裡轉化為力量。萊昂諾拉從來沒有浪費她的力量,包括幾次對抗陌生男人的性威脅,以及女性主義的實踐。但她的內心還是一直渴望與某個人相似——如同大部分的孩子總能找到一點父母的樣子——才能在想像中找到自己,那個足以無條件被愛的個體。過去她所追求的,「不過是一種遠遠看起來像愛的複製品」,無論是對父母,或是假裝自己是一個異性戀者。她的第一任男友在分手後,給了她一張女同志酒吧的名片。這比和她後來的妻子相遇時的一見鐘情更加浪漫。傷口必須在理解中,自然而然地結痂。「我寫的不是一本復仇的書,而是一本重生的書。」最後萊昂諾拉與克里斯蒂娜並列為本書的作者,「所有母親教我要加上句號的地方,我都改成逗號然後繼續講下去。」而他的父親,竟然也願意翻開這本書。讀完後,他沒說什麼。那已是最大的包容。

鄧九雲

演員、作者。戲劇作品遍佈中港台,跨足電影、電視與劇場,近年致力將自己的小說結合戲劇呈現,創造新形式劇場。文字著作Little Notes系列:《Dear you, Dear me》《Dear dog, Dear cat》、《我的演員日記》、《用走的去跳舞》、《暫時無法安放的》、《最初看似新奇的東西》、《女兒房》。

延伸閱讀

回文章列表