「她(蕭紅)是我的謬思女神。」

——華語文學翻譯家葛浩文

▌葛浩文:臺灣女婿,被厄普代克封為「中國文學的首席接生婆」

談起近40年來美國出版界對於現代華語文學的翻譯,頭號人物當然就是漢名「葛浩文」的美國聖母大學退休教授 Howard Goldblatt(1939-)。2005年,美國小說大師約翰.厄普代克(John Updike)在《紐約客雜誌》(New Yorker)上發表專文,盛讚葛浩文是美國翻譯界翻譯中國當代小說的第一把交椅,而且因為這工作本身充滿挑戰,他的翻譯技藝彷彿「接生術」(midwifery)。眾所皆知的是,葛浩文是莫言、賈平凹、蘇童、畢飛宇、劉震雲等各個不同世代中國當代小說家的譯者,莫言甚至還因為他二十年如一日的努力譯介,成為第一位獲得諾貝爾文學獎殊榮的中國作家(經葛浩文翻譯後出版的第一本小說是《紅高粱家族》,於1993年問世)。

華語文學翻譯家葛浩文(Howard Goldblatt,1939-)。

華語文學翻譯家葛浩文(Howard Goldblatt,1939-)。

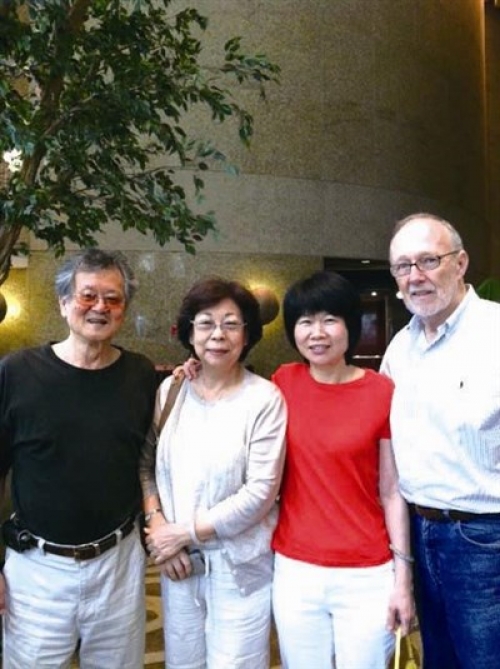

比較鮮為人知的是,葛浩文不但是臺灣女婿(他的夫人兼長期合作譯者林麗君教授是臺南善化人,在淡大取得碩士學位後才去留學而後定居美國),他第一本翻譯作品是陳若曦描寫文革時代基層社會生活的故事集《尹縣長》,鄉土小說家黃春明的《蘋果的滋味》與王禎和的《玫瑰玫瑰我愛你》都是靠他的生花妙筆才能讓譯文保留原文的幽默風格。

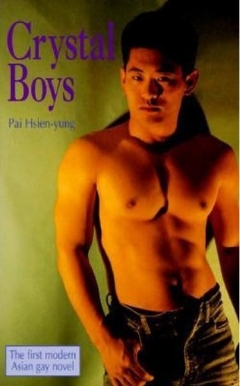

至於白先勇的同志文學經典《孽子》,也仰賴他的翻譯才以「當代亞洲第一部同志小說」(First Modern Asian Gay Novel)為名享譽國際——不但極具巧思地把小說名稱轉譯為 Crystal Boys(水晶男孩),且為了翻譯書中許多涉及同志文化的語言,還與作者白先勇走訪多家舊金山 gay bar,當面請教圈內人。

《孽子》書名被葛浩文轉譯為Crystal Boys

《孽子》書名被葛浩文轉譯為Crystal Boys

葛浩文說,「crystal」一字的靈感來自同志社群當時被稱為「玻璃圈」的別名。如此翻譯剛好非常符合小說中李青、小玉等心思如同水晶一般晶瑩剔透的同志少年,而且這轉化當然是有必要的:如果直譯為Glass Boys(玻璃男孩),那不是太瞎了嗎?不過,對於Gay Sunshine出版社在《孽子》英譯本封面上添加的口號「當代亞洲第一部同志小說」,葛浩文倒是有點不滿,因為他認為這小說的題旨並非同志之愛,而是更廣闊的人倫大愛。

葛浩文(左)是正港臺灣女婿,妻子林麗君(中)為臺南善化人,圖右為中國小說家莫言

葛浩文(左)是正港臺灣女婿,妻子林麗君(中)為臺南善化人,圖右為中國小說家莫言

葛浩文常因翻譯與作家結為好友,黃春明(左)是其中一例,葛是他故事集《蘋果的滋味》的英譯者

葛浩文常因翻譯與作家結為好友,黃春明(左)是其中一例,葛是他故事集《蘋果的滋味》的英譯者

葛浩文與大導演胡金銓(左三)、中國文學史名家夏志清(左四)與白先勇(右四),翻譯白先勇小說《孽子》時葛白兩人曾到舊金山多家gay bar探究書中許多同志語彙該怎樣翻譯才道地

葛浩文與大導演胡金銓(左三)、中國文學史名家夏志清(左四)與白先勇(右四),翻譯白先勇小說《孽子》時葛白兩人曾到舊金山多家gay bar探究書中許多同志語彙該怎樣翻譯才道地

▌相逢只是偶然:葛浩文在印第安納大學與民國文壇奇女子蕭紅的邂逅

透過翻譯,葛浩文與李昂、黃春明、白先勇、朱天文等臺灣小說家都結為好友,他的自傳也取名為《從美國軍官到華文翻譯家:葛浩文的半世紀臺灣情》。不過,若要說到葛浩文用情最深,被他視為前世情人的作家,毫無疑問是被他稱為「謬思女神」的蕭紅。而且更重要的是,蕭紅在1970年代本已籍籍無名,被掩埋在歷史的荒煙中,她之所以能夠鹹魚翻身,甚至獲封「民國四大才女」之一,葛浩文絕對是最重要的幕後推手。

蕭葛兩人的邂逅結緣說來也是個偶然,因為照理說,葛浩文比較熟悉的本來是曾與蕭紅長期同居並且從東北一起流浪到上海的情人蕭軍:他的小說《八月的鄉村》英譯本在1942年就已於美國出版(是Evan King 在翻譯老舍《駱駝祥子》之前的譯作),而且葛浩文早在舊金山州立學院(現已升格為大學)讀碩士班時已經讀過中文原文。葛浩文到印第安納大學讀博士班後,拜入文學大師柳無忌門下,但陸續把散文大家朱自清、戲劇大師田漢提報為博士論文研究對象後都遭駁回,後來他想起蕭軍的情人蕭紅(柳無忌之父柳亞子是思想左傾的民國詩人,也曾與蕭紅交好),提報出去後果然被接受,自此展開兩人40多年的文學情緣——就像他自己常跟朋友開玩笑時說的,他和蕭紅「一直都沒有離婚」。

若看過香港導演許鞍華拍攝的傳記電影《黃金時代》,任誰都知道蕭紅年少叛逆,後來於孕中遭未婚夫汪恩甲遺棄、被蕭軍劈腿背叛、與丈夫端木蕻良感情不睦,以至於在死前寫下「半生盡遭白眼冷遇,身先死,不甘,不甘!」一生對她較好的男性除了如師如父的魯迅,照顧她到臨終的駱賓基,竟然只有這非常專一癡情的美國佬葛浩文,若蕭紅地下有知應可略感欣慰。

蕭紅從日本歸返上海時,已是魯迅逝世後了,圖左為魯迅遺孀(但事實上他們並未結婚)許廣平。

蕭紅從日本歸返上海時,已是魯迅逝世後了,圖左為魯迅遺孀(但事實上他們並未結婚)許廣平。

蕭紅與手持吉他的蕭軍在上海的最後合影。

蕭紅與手持吉他的蕭軍在上海的最後合影。

▌翻譯蕭紅的代表作:《呼蘭河傳》

葛浩文對蕭紅用情到底有多深,有多癡情?或許我們可以從一個小故事窺見。

在印大時,某日葛浩文正在撰寫柳無忌開設傳記文學課的報告,寫了幾個月的報告即將完工。事實上,他說自己愈寫到蕭紅坎坷不已的晚年(她年僅31歲就病逝了),他內心情緒愈來愈不安,直到蕭紅被送入香港某家醫院時,只剩最後一行幾乎就可以完工,但他偏偏寫不下去了:他突然覺得自己如果不下筆,彷彿蕭紅就能不死,激動不已的他為此走到外面去散步,等一小時後心情稍稍平復了才回去寫下這樣一句話:「1942年1月22日11點,蕭紅終以喉瘤炎,肺病及虛弱等症逝世」。

才讀了一點點蕭紅的《呼蘭河傳》,蕭紅那簡樸、清新甚至帶有濃濃童趣的文字風格就深深吸引了他。葛浩文曾在英譯本前言引用小說大師茅盾對於《呼蘭河傳》的評價,即便這本書往往被一些人批評不像小說,太過零散、細瑣,但卻像是「一篇敘事詩,一幅多彩的風土畫、一串淒婉的歌謠」。她與一干相熟的民國時期左翼作家大大不同,文風缺少愛國教條與強烈政治意識,讀來朗朗上口,讓人對「呼蘭」這個中國東北小鎮的風土民情與日常生活彷彿歷歷在目。在此舉小說最後「尾聲」的一段文字為例:

| 原文 | 英譯 |

|---|---|

| 小黃瓜,大矮瓜,也許還是年年的種著,也許現在根本沒有了。 | Cucumbers and pumpkins may still be planted there every year; or perhaps there are no more at all. |

| 那早晨的露珠是不是還落在花盆架上,那午間的太陽是不是還照著那大向日葵,那黃昏時候的紅霞是不是還會一會工夫會變出來一匹馬來,一會工夫會變出來一匹狗來,那麼變著。 | Do drops of morning dew still gather on the flower-vase stands? Does the noonday sun still send its rays down on the large sunflowers? Do the red clouds at sunset still form into the shape of a horse, only to shift a moment later into the shape of a dog? |

| 這一些不能想像了。 | There are things that I cannot know. |

| 聽說有二伯死了。 | I heard that Second Uncle You died. |

| 老廚子就是活著年紀也不小了。 | If the old cook is still alive, he will be getting on in years. |

| 東鄰西舍也都不知怎樣了。 | I don't know what has become of any of our neighbors. |

這一段短文的特點是每句話都以「了」字結尾,等於是押尾韻。葛浩文在翻譯時想必也注意到這種風格,雖然這是散文,並非詩歌,沒有押韻之必要,但他還是盡量做到:儘管最後三句沒有押韻,但他把本來只有一、三句押韻的前三句改成全部都押韻,分別以 all、dog、know 結尾,而且為此還把第三句的「想像」改譯為「知道」(know)。從這裡我們也可以看出,葛浩文的翻譯風格因為講求盡量不用譯注,因此向來以「改寫」(rewriting)為優先,為此也在許多時後遭人詬病,但事實上他的改寫往往是獨具匠心,並非隨意刪修。

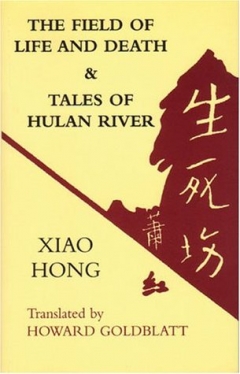

《呼蘭河傳》與《生死場》經葛浩文英譯後,在1979年由印大出版社合併為一冊出版,距離他以博士論文 A Literary Biography of Hsiao Hung 拿到博士學位已有四年光景,這四年內他化身為蕭紅的宣傳大使,除了持續研究,也馬不停蹄地在各地講學演說,向西方世界推廣蕭紅,而且他的博論在翻譯成中文後在1979、80年陸續於香港、臺灣出版,也大大提升了蕭紅在華語圈的文學地位。而且,或許是基於愛屋及烏的心情,葛浩文不但設法尋訪到蕭軍、端木蕻良與駱賓基等三位與蕭紅關係最為密切的男性,也把蕭紅之夫端木蕻良的短篇故事集《紅夜》和長篇小說《鴜鷺湖的憂鬱》譯為英文出版。

印大出版社於1979年出版了蕭紅《生死場》與《呼蘭河傳》兩本小說的英譯本合集,都由葛浩文翻譯。

印大出版社於1979年出版了蕭紅《生死場》與《呼蘭河傳》兩本小說的英譯本合集,都由葛浩文翻譯。

中國Chinese Literature Press出版的蕭紅故事選集,由葛浩文英譯,其中收錄她的〈小城三月〉〈牛車上〉等名篇。

中國Chinese Literature Press出版的蕭紅故事選集,由葛浩文英譯,其中收錄她的〈小城三月〉〈牛車上〉等名篇。

葛浩文愛屋及烏,曾英譯蕭紅丈夫端木蕻良的故事集《紅夜》與長篇小說《鶿鷺湖的憂鬱》。

葛浩文愛屋及烏,曾英譯蕭紅丈夫端木蕻良的故事集《紅夜》與長篇小說《鶿鷺湖的憂鬱》。

▌在哈爾濱邂逅莫言,成就翻譯事業另一高峰

葛浩文雖是美國加州人,但一輩子似乎與東北都脫不了關係。他的中文啟蒙老師裡面有一位是隨國民黨政府遷臺的遼寧人,不但由那位老師幫他取了「葛浩文」這個漢名,就連講起國語都帶有濃濃的瀋陽腔。1986年,他為了研究蕭紅與東北文學史,為了探訪蕭紅家鄉呼蘭鎮等地方,曾於在哈爾濱長住一年。他因緣際會下在當地讀到一本1985年中國小說選集,裡面收錄的莫言中篇小說〈爆炸〉讓他驚豔不已,主動與莫言接觸,表示要幫忙翻譯,就此展開兩人長達20幾年的合作關係。

翻譯莫言的最大挑戰在於,小說中夾帶大量山東高密等地區的傳奇故事、民俗藝術(包括曲藝等)與方言諺語,該如何處理才能夠在「忠於原文」與「易於讀者理解」之間求取平衡,對譯者可是一大難關,所以葛浩文在翻譯時常以電話或信件與莫言聯絡,討論翻譯問題。這工作模式的結果是,基本上他都能夠以「直譯」或「直譯混搭意譯」的方式保留原文中的語言與文化元素。

葛浩文今年高齡79歲,雖自2011年就從教職退休,但仍然譯作不輟,甚至還開發了一個全新翻譯領域,在新加坡Epigram Books出版社的邀請下,與妻子林麗君合力英譯該國華人作家如希尼爾、黃孟文、英培安等華語作家的作品。這真的就像是他在〈我譯故我在〉一文中說的:「翻譯這玩意,一言難盡啊。我像個鯊魚,你知道鯊魚要不停地遊動,一旦停止就死了。我做翻譯就是這樣,一定要不停地翻,一旦沒事幹,沒有貨了,沒有小說翻了,恐怕就要歸西天了,是吧?」

不過,看來葛浩文翻譯蕭紅的任務似乎就要在2018年七月中畫上完美句點了:蕭紅長篇小說《馬伯樂》英譯本 Ma Bole's Second Life 將由紐約羅徹斯特大學所屬的 Open Letter 出版社出版,等於她的主要作品都已經由葛浩文完成翻譯。這是蕭紅少數以男性為主角的作品,故事風格幽默滑稽,辛辣地暗批書中那彷彿「阿Q加魯蛇」化身的富家子馬伯樂,讓人非常好奇且期待葛浩文會以何種翻譯手法來詮釋蕭紅的文字。

葛浩文最新譯作:蕭紅長篇小說《馬伯樂》英譯本(2018年七月出版)。

葛浩文最新譯作:蕭紅長篇小說《馬伯樂》英譯本(2018年七月出版)。

蕭紅散文集《商市街》英譯本,葛浩文認為這本書與蕭紅的自傳無異。

蕭紅散文集《商市街》英譯本,葛浩文認為這本書與蕭紅的自傳無異。

作者簡介

延伸閱讀

1.【陳榮彬│關於譯者與作者的那些事】如師如友,大愛彷彿春風:魯迅與他的譯者們

2.【陳榮彬│關於譯者與作者的那些事】恩恩怨怨,糾纏不清:老舍與譯者Evan King的孽緣

蕭紅和丈夫端木蕻良。

蕭紅和丈夫端木蕻良。

回文章列表