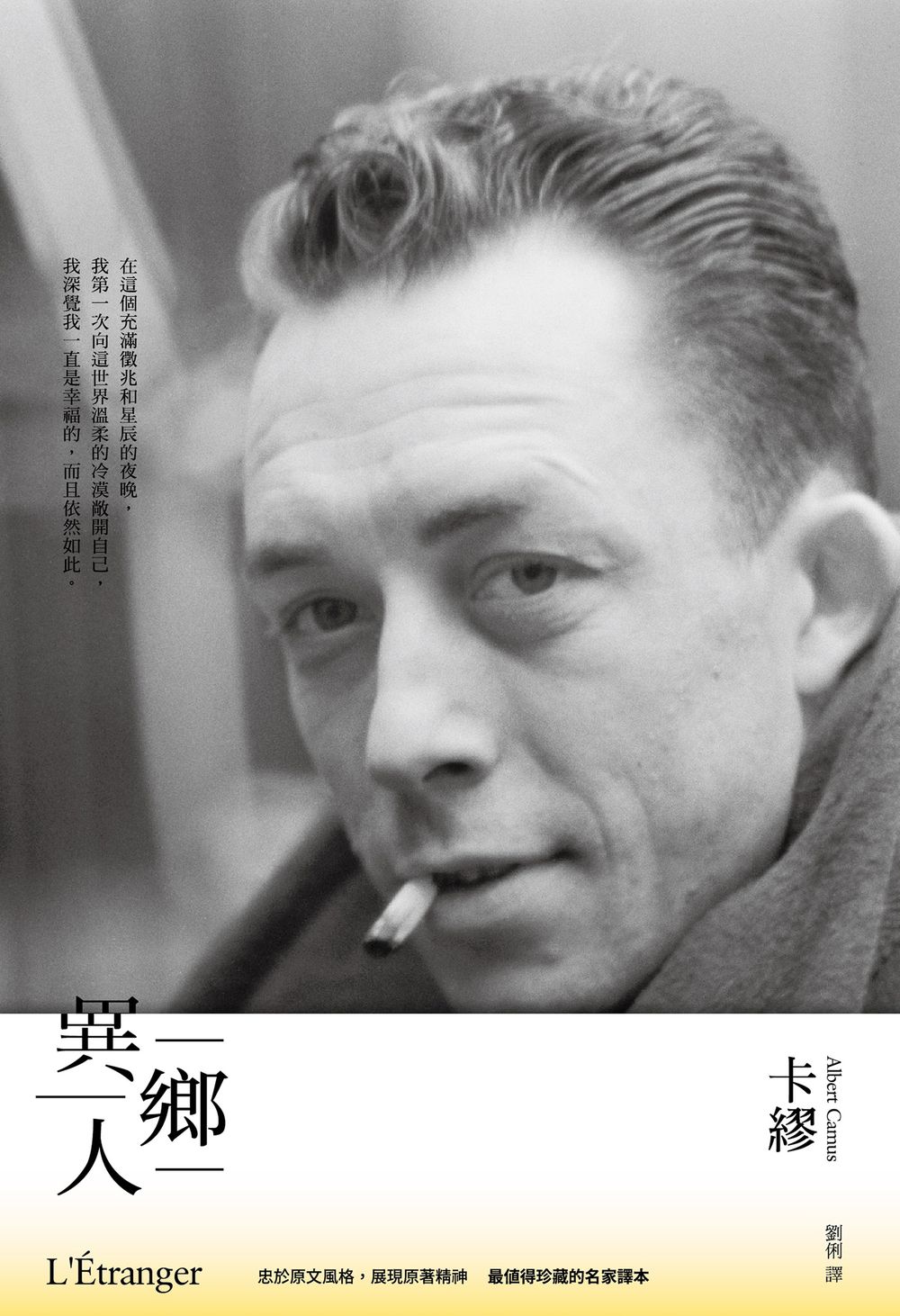

新版《異鄉人》譯者劉俐曾任巴黎文化中心主任、淡江大學法文系副教授。

「我並沒有做譯者的vocation(職業志向)。畢竟,翻譯是吃力不好討的苦差事啊。」

譯者劉俐,翻譯過羅蘭.巴特以節制、極簡詞語表達難以言喻之巨大哀傷的《哀悼日記》,亦將經典無比的《小王子》中的音樂感以翻譯重新掌握;或是理解戲劇理論家亞陶(Antonin Artaud)最重要的劇場論《劇場及其複象》,以及台詞多重複聲卻交疊出某種空洞回憶感的莒哈絲《印度之歌》。劉俐的翻譯作品不多,但幾乎每本都是法國文學經典,或是對於原作者而言相當特別的著作。

她自陳過去翻譯過的作品並沒有一個系統,也並非有意識的挑選,而更像是某種契機與偶然,透過翻譯工作,將原作之美帶給中文世界的讀者。

劉俐在大學時就讀過卡繆的法文原作,如《異鄉人》《薛西佛斯的神話》《瘟疫》等。儘管不是專門的研究者,但卡繆在法國始終未被遺忘,總有雜誌專題、文化廣播在回顧,或是如影響力極大的大眾哲學家翁福雷(Michel Onfray)出版關於卡繆哲學的專著,對於卡繆認識,劉俐一直保持著關注,「我覺得卡繆是很可愛的人,充滿生命的熱力。尤其他無論成名前後,都非常忠於自己的出身──來自北非的貧窮家庭。他勇於面對自己的生命經歷,勇敢而坦承。」

在論及翻譯前,首先談了作者,劉俐眼中看到的,並非英雄化、神祕化,或是存在主義浪潮中偶像化(爾後又被沙特一群人醜化)的卡繆。而是透過其生平,尤其他的性格與言行,對照他的文學。劉俐所見的卡繆,人性如此飽滿。「對卡繆而言,真正重要的是人的『實際經驗』,而不是像沙特的方式,對於人的認識是抽象的、概念的。卡繆的哲學在當時被沙特那群菁英主義者取笑,覺得他關心的事太直接、太平常。但我覺得那才是真正重要的,因為那些是最根本的問題。」

似乎,也是如此,我們才能真正理解《異鄉人》,尤其整本小說的靈魂人物莫禾梭。對劉俐而言,這是譯者的首要任務,用另外一個語言轉譯前,要先忠於作者。

我們或許會認為《異鄉人》的文學風格是疏離,而主題是展現人類存在的荒謬。然而,是如何荒謬,又為何要疏離呢?關於此,劉俐希望讀者明白,這種疏離的語調,首先是卡繆為了深入去呈現莫禾梭這個角色。換句話說,《異鄉人》的文字風格,對於呈現莫禾梭是必要的。不管是讀者或譯者,都要先有這樣的認知。

劉俐說明,《異鄉人》能成為經典,不光只是哲學上恰好在當時的存在主義浪潮。這部作品也影響到後來的「新小說」,因為它在語言上是無比創新的。譬如新小說教父霍格里耶(Alain Robbe-Grillet)受到這本書很大的影響,或是羅蘭巴特也在《異鄉人》的語言風格中看到一種嶄新。不過劉俐提醒,「新小說本身著重於『形式』的革新,將傳統小說重視情節、人物的比重降低,但卡繆的《異鄉人》並非為了形式實驗才這樣寫。」

做為譯者,與莫禾梭的內心話語相處數月,劉俐認為,儘管莫禾梭不像傳統小說的英雄,可是閱讀時若保持對現實的反思與感受,會發現莫禾梭這個角色是「可能的」。許多人跟母親的關係,對母親的情感,不見得比莫禾梭多。他不是刻意冷漠,而更像是一種坦承,尤其是對自己的忠誠。

卻是這種對自己的坦誠,反倒讓其他活在虛偽情感中的人,覺得他沒有人性。「莫禾梭做為小說第一人稱敘事者,卻不愛說話。即使面對自己的內心,他也是無話可說的。能不說就不說,有時話到嘴邊,卻也懶得說。小說裡,莫禾梭在心裡也會說:『我沒有話要說。』」

這種冷漠感,並不是偽裝,或失去人性。恰恰是莫禾梭的「存在」對這世界的真切感受。卡繆曾在《異鄉人》英文版序言說道,他想描寫「一個人因為不在母親葬禮上哭泣而被認為有罪的故事」。莫禾梭不願意配合演出,他忠於自己的感受。

劉俐分析,「莫禾梭雖然是個卑微的小人物,可是他面對關鍵時刻,絕不說謊。雖然他一切彷彿被動的,包括女友對他求婚的時候,他被動接受。他不會為了討女友歡喜,或配合這份喜悅去說一些好聽的話,也不對女友說謊來一句『我愛妳』。或是在法庭上說明時,不為了逃罪而說謊,而是坦誠地說殺人的原因是『因為太陽』。」

劉俐在《異鄉人》看見這份坦承,並為之動容,「我覺得這是一個人的氣節,在關鍵的時刻仍選擇不說謊。莫禾梭『偉大』的部分,卡繆將這點徹底表現出來了。」

卡繆也藉由這樣的人物,看清許多虛偽。小說第二部的場景裡,莫禾梭雖然依舊被動、寡言,可是他一貫的態度,反而看清楚法制當中的階級感、虛偽感。他的疏離不僅呈現了荒謬,也呈現他自始至終的不認同。他不願認同這一切的荒謬,對這一切無話可說,這意味著「反抗」,卡繆的另一個主題。劉俐認為,「卡繆選擇這樣寫,是深思熟慮過的。」

於是,理解《異鄉人》的最困難之處,其實在於它的簡單。最簡單的難,最難的簡單,對翻譯來說也一樣。

過往,我們可能認為文字華麗或艱澀的文本會遇上較多「不可翻譯性」的問題。實際上,轉譯簡潔的語言也充滿挑戰。不過首先,是譯者本身的自覺。因為卡繆在《異鄉人》使用的語言太簡單了,有時候譯者會忍不住加油添醋。重譯《異鄉人》,劉俐也找來過去的中文、英文譯本對照,發現許多時候,譯者想讓譯文看起來更有文采,而添加了原本沒有的意涵。「但對我來說,這是一個譯者的大忌。」劉俐說。

《異鄉人》經典傳誦的開場「今天,媽媽死了」,打開了這小說的獨特語言。劉俐引用卡繆說過的:「文學,首要的是風格。」這原則與她的翻譯觀不謀而和,「翻譯,首先要忠於作者的想法,尤其是風格。要掌握作者的特殊風格,然後盡可能轉化成另一個語言給讀者。所以翻譯的忠實,不只是字句,還有風格,所謂作者的精神。這是我心嚮往之的理想翻譯。」

這或許就是翻譯最困難又迷人的部分。在此,「簡單」不僅僅是表面的意思,而是在每個詞語詞句中都細心思量。譬如,小說開場的養老院電報最後兩個字「sentiment distingué」(distingué是形容詞,大略有「懷有敬意的」意思),是非常法文制式化的公文,不帶情緒,劉俐選擇以「節哀」二字表達。「但其實在原文的句子裡,連『哀』的感覺都是沒有的。所以說翻譯是充滿挫折的嘛。讀者通常認為譯者翻得好是應該的,而且是原著好;而翻得差的情況,儘管是很好的譯者,有時候也不免會犯錯。」

與法語、法國文化相處多年的劉俐,越是熟知,越是清楚「不可翻譯性」的存在。因為,法語的人稱光是「vous」與「tu」,我們一般來說認為就是「您」與「你」的分別,但以社會文化脈絡來看,是無法完整表達的。小說第三章的「您」跟「你」的人稱變化,就很難讓不闇法文的讀者明白。

難就難在,語言承載的還有文化意涵。譬如小說裡雷蒙請吃的「boudin」若譯成「香腸」比較好懂,但「豬血腸」是象徵某種庶民階級的食物,劉俐在權衡下,還是選用後者,盡可能保留原來的意思。

書市已有多種《異鄉人》譯本,為何想再譯一個新版?「正因為是經典,有更多譯本可以選擇,對讀者而言是好事。每過一段時期,每個時代都該有新的翻譯,翻新語言。而這部作品,也相當適合年輕人閱讀。因為門檻不高,卻可以去思考人生的意義。」劉俐認為,「因為人生是沒有意義,沒有光明的。人如何能有尊嚴就是值得思考的問題。因為沒有意義,才有選擇,並為這個選擇負責,這就是卡繆透過《異鄉人》所思索的,關於尊嚴的問題。」

與卡繆、莫禾梭同行,劉俐在翻譯間也做出了選擇。忠於原作者風格的她,也忠於屬於她的翻譯風格。

劉俐譯作

延伸閱讀

回文章列表