1984年,台灣第一家麥當勞在台北開幕,如果你夠老的話,你可能會記得那樣的畫面:初接觸西方飲食文化的台灣人吃不慣漢堡裡的生菜,把生菜都撥了出來,將肉和麵包分開吃。這種異國文化短兵相接的荒謬時刻,來自英國的扶霞相當能感同身受。

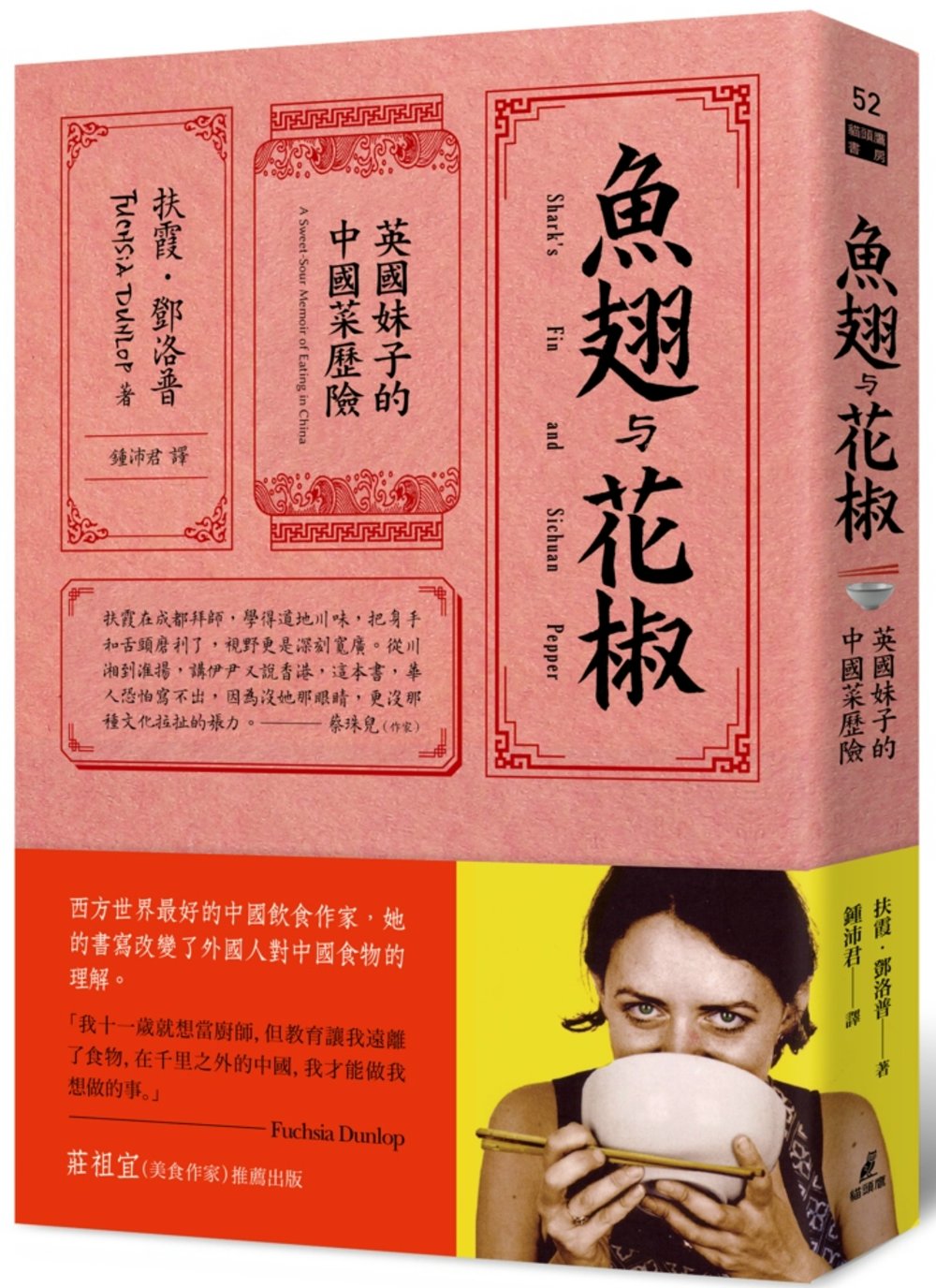

她最近出版的《魚翅與花椒》談的便是1994年開始在中國四川、湖南學習川菜、湘菜的心得,書中談中國菜,也談中國食物的文化。她說:「西方人對中國菜有很多偏見,覺得中國人無所不吃,吃的東西很噁心;但我在四川那幾年,介紹中國朋友我的家鄉(英國)菜,他們也一樣不屑,中國與西方彼此都覺得對方噁心。」當時的中國朋友形容乳酪是:「老母牛內臟流出來的膿。」他們甚至認為,西方人喝這麼多牛奶,連汗都是奶臭味。

在扶霞和中國人之間有一條界線,彼此都看對方不對勁,只是扶霞先跨出了一大步,她原是到四川大學做少數原住民研究,因為從小對吃有興趣,便四處在成都的餐廳廚房「探險」,最後索性還進了四川廚藝學校學川菜,「我們在教室做出來的菜,最後都被拿到門口賣給民眾,買的人一定沒想到,他手上的菜是一個像我這樣的外國人做的。」

雖然已經離開四川好幾年了,伏霞至今做菜仍是使用中式菜刀,廚房的中央還掛著一個四川茶館專用的長嘴壺,「朋友來的時候,大家就拿出來練習倒茶玩樂。」她的嗜好之一便是搜集具地方特色的飲食器具,採訪前一天,她才在台北買了一把金門料理刀具。

然而,吃食從來不只是單純的口腹慾望,背後是複雜的文化問題。比如對味精的態度,「西方食物少有『旨味』(食物中的天然味精),所以普遍覺得味精是垃圾加工品,但中國菜本身是很重『旨味』,醬油、火腿、香菇都含有天然味精成分,味精是在沿續這個味覺傳統。」她沒有像西方極端將味精妖魔化,但也反對做菜使用大量味精,「只要食材夠好,不用味精,也一樣能有『旨味』。」她自己做菜不加味精,但也不反對適度加少許味精提鮮,「比如,一些四川涼菜加一點味精,便有提味的效果。」

台灣人喜歡看瀨上剛用怪腔怪調的中文,介紹我們熟悉的台灣小吃,扶霞寫中國菜也有類似的趣味,有種既熟悉又陌生的距離感,像是從他人的眼光中再重新認識自己。例如,伏霞對中國菜的「口感」觀察:「口感是西方人學習欣賞中國食物的最後一道防線,中國人喜歡的滑溜、黏滑、脆口、濃膠質的口感,西方人只會聯想到身體分泌物、橡膠鞋或是蛞蝓。」這是她多年來帶外國朋友吃中國菜,從他們臉上的表情收集到的結論。

這種帶著距離的觀察,其實就是一種文化拉扯,一個尷尬的問題出現在伏霞出的一本湘菜食譜。由於毛澤東出生湖南,書就以這個概念做出發,封面是大紅色猶如毛語錄,裡頭放了許多毛澤東的肖像,西方媒體批評此書有美化毛澤東之嫌,「可是在中國,計程車上有毛澤東肖像,天安門也賣他的紀念品,連農村家庭牆上也貼毛澤東,毛澤東像只是裝飾品,我沒想那麼多。」

伏霞的書開始是英文寫成,設定是給西方讀者看的,她比中國人還清楚毛澤東的罪行,也比一般西方人還瞭解中國,但這種雙向的理解,不見得能達成溝通,反而更有機會擦槍走火,突顯兩個文化的衝突。若重新選擇的話,還會大量使用毛澤東肖象嗎?「我要再想一想,可能不會了。」

這種文化拉扯同樣表現在味覺的「忠誠度」自我檢查。她在後記提到,在英國煮菜時,發現菜葉上有蟲,她便想:為何我在中國敢吃蟲,在英國卻不敢?幾經思索,她的結論是:「我並不是真的不敢吃,只是在意英國朋友怎麼看我…我已經不是單純的充滿冒險精神的旅行者,而是中國居住讓我的口味有重大的轉變。」最後,她把菜葉上的蟲清蒸,吃了。

其實,很多華人不吃苦瓜、不吃皮蛋,更多是不吃蟲,但他們從來不必(也沒有機會)有這種味覺的忠誠度負擔,卻也照樣熱愛中國菜。就算是再如何愛吃蟲的華人美食家,也不見得看到菜葉上的蟲就直接撿去吃了。

回文章列表