時間是把美工刀,我們都在不知不覺間被削薄。曾經愛得蒼海,後來只剩下一滴眼淚不到的鹽。

舊年的尾聲

他愛上了別人

禮拜天數字大紅喜氣

愛是好事

我離開的時候是禮拜一

數字黑色

門口有人葬禮

適合分手的天氣

適合分手的天氣

夜讀楊瀅靜〈關掉的時間〉,使我聯想到土耳其導演錫蘭(Nuri Bilge Ceylan)的電影《適合分手的天氣》。一對瀕臨分手邊緣的情侶在騎車,位於後座的女子用雙手掩住男人的眼睛。車子頓時失去控制,落得兩人一起摔在沙地上,滾了幾圈。

這一幕,我看得淚流滿面。從心底湧上的,竟是微微的景仰之意。

我不會說他不好

因為已經好過了

好過的人是溼透的糖

只有在貧乏的年代

才會不斷回憶困窘的甜味

要過好的日子就是忘掉好過的人

「好日子」的渴望,不禁令我想起另一位詩人阿米的詩集名稱「昨日痛苦變成麥」七字。要過好的日子,得先忘掉好過的人──豈不是留在原地的人,最卑微也最宏偉的奢望。

後來那些沒說的事情

都長了叢叢的青草

春風一吹就

變成另外一條路

只有信任

像冬天的影子一樣黑

夏天的影子一樣矮

一直不美

沒有長高

後來我只相信我自己

時間是把美工刀,可惜有人天生被分配在刀鋒的那一頭,任憑愛神恣意雕刻自己的模樣,最後誰都忘記了本來的形狀。

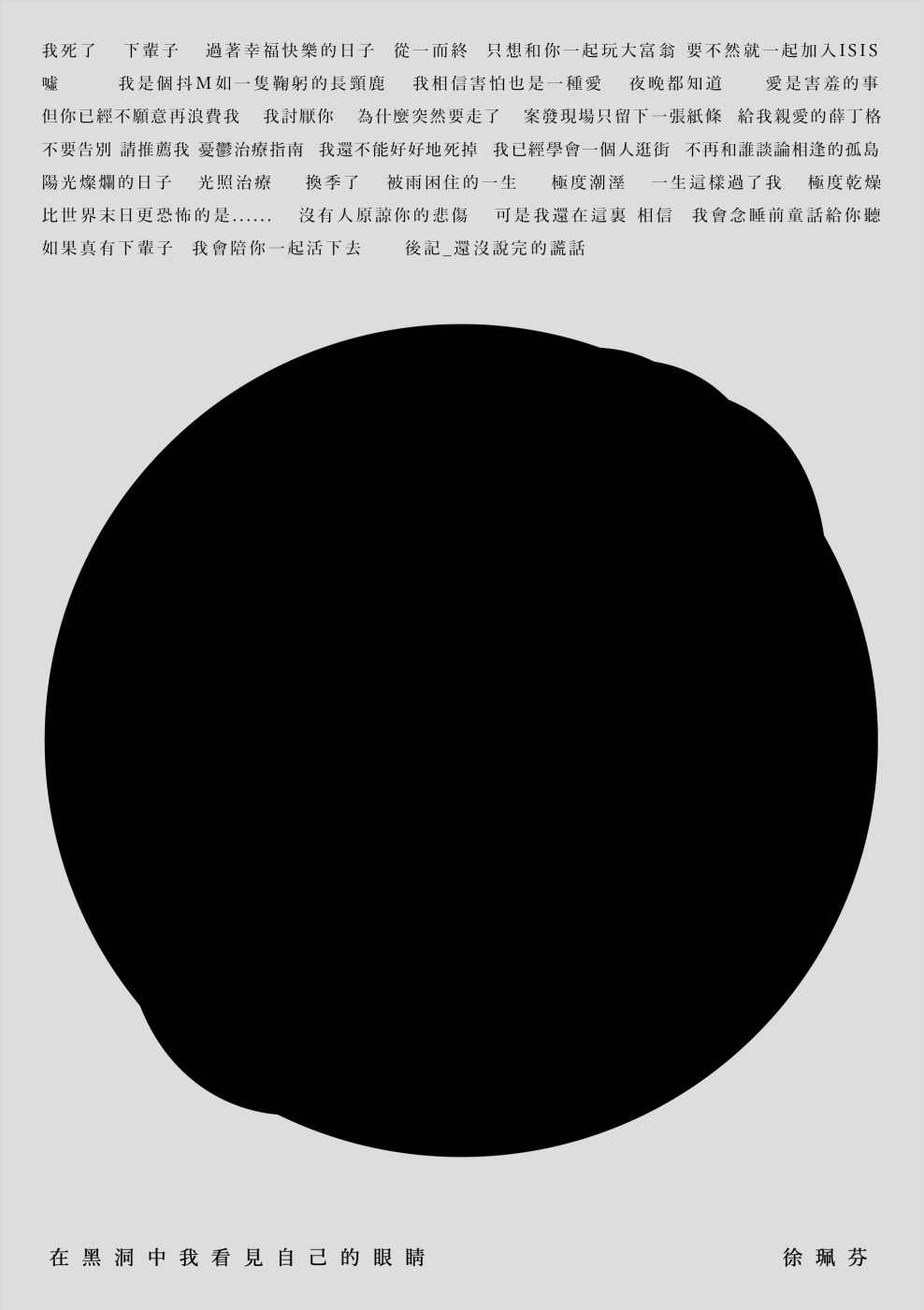

徐珮芬

花蓮人,清華大學臺灣文學研究所畢業。曾獲林榮三文學獎、清華大學月涵文學獎等。曾出版詩集《還是要有傢俱才能活得不悲傷》、《在黑洞中我看見自己的眼睛》(2016)。

回文章列表