「大多數我珍視的樂趣──閱讀、書寫、用我自己的方式欣賞現實世界的多變性──這些都需要錢。」

──威廉.福爾曼(William T. Vollmann)

在坐下來寫這篇書評之前,我在一間金融中心的附屬書店,首先以原價520元買下這本書,接著找了間咖啡店,點一杯90元的熱美式,換兩個小時溽暑裡的涼爽閱讀。周末時段台北市中心的店面,兩個小時一到,不是起身離開,將座位讓給其他客人,就是再點一杯低消90元的咖啡好「續坐」。至此,代價是700元。發達資本主義時代的讀書人,任何東西都可以計價,包括閒暇的讀書時光,對於「窮人」來說,都是奢侈。

炎夏裡,「富人」在有冷氣的咖啡館坐著讀書,「窮人」頂著大太陽巡迴垃圾桶,從腐臭中翻找寶特瓶,回收一公斤,代價是10元。富人每天與窮人擦肩而過,大部分的時間卻渾然不覺。富人買本書喝杯咖啡,從指縫間輕易溢出的700元,不太痛癢,卻要讓窮人撿足70公斤的寶特瓶。

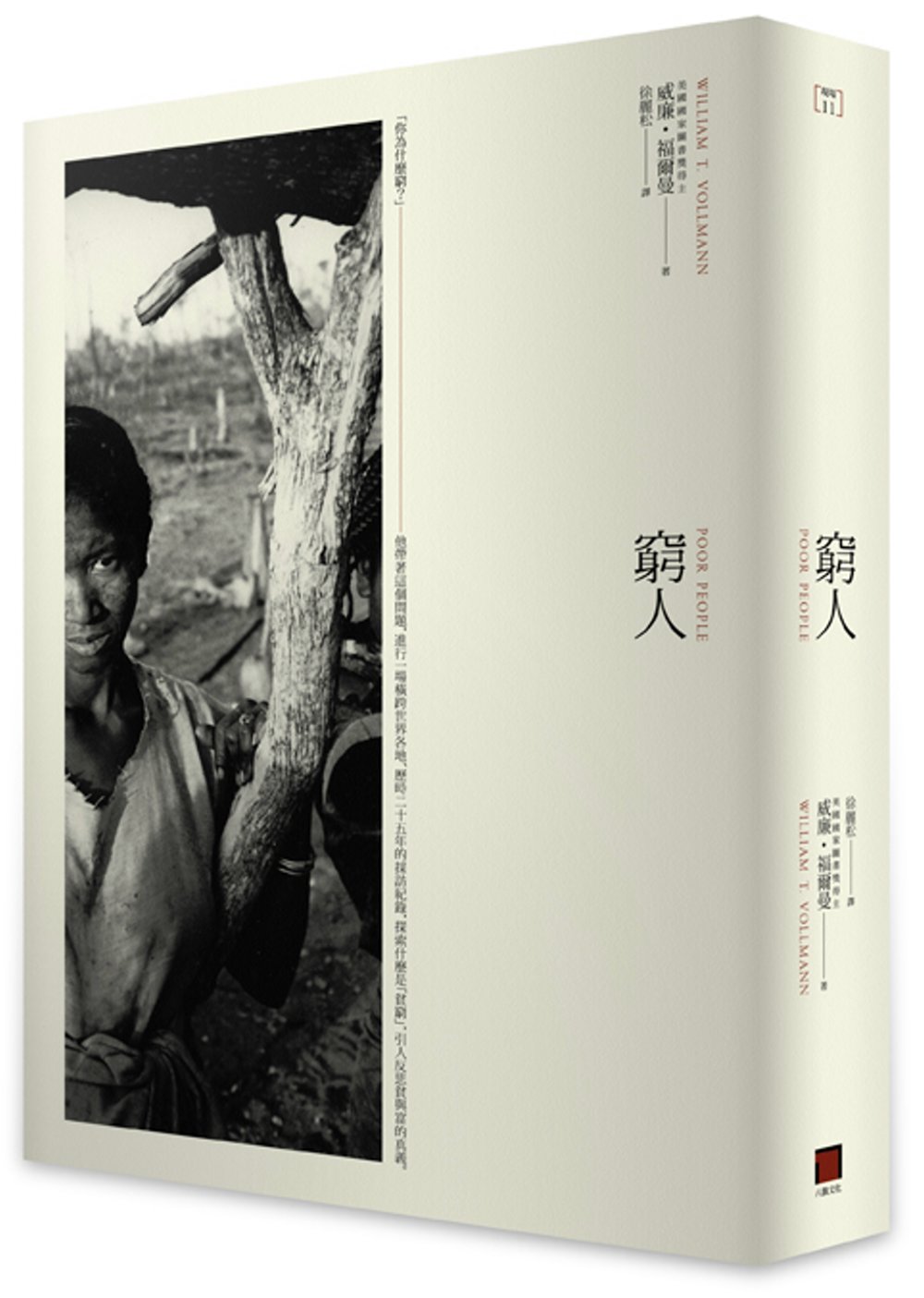

威廉.福爾曼花了25年,在世界各地的採訪記錄,寫成《窮人》一書,他預設,《窮人》一書的讀者將會都是「富人」(在書中,富與窮是相對的概念,非指真正的富翁),福爾曼所採訪的窮人們,從西伯利亞到柬埔寨,從北京到紐約,遍布南北半球,其中幾乎沒有一個人,買得起這本在Amazon上流通世界、一本鉅細靡遺描寫窮人的書。

《窮人》書中最精彩也最糾結纏繞的,是福爾曼無所不在的反身性思考、自我揭露的詰問。每到一處,他付錢給通譯好一無阻礙,付錢給窮人好順利採訪,因為付了錢,富人有權要窮人盡職回答,「不管我問的問題有多令人難為情,她一定要跟我說實話」,他並加註:「沒錯!我是付了錢給她們!我有錢!我不就是因為這樣所以可以全權侵入嗎?」

全權侵入,「為什麼有些人富有,有些人窮」,福爾曼不問經濟學家,也不問社會福利機構,他走遍世界,來到每一個被污辱和被損害者面前,開口問:「你為什麼窮?」他在馬達加斯加遇見一個行乞老婦,老婦不記得這輩子肚子是否曾飽過,「當時如果我問她算不算窮人,那真會是天大的侮辱和挑釁,她的肚子已經回答了這個問題。」

當富人遭遇窮人,在馬達加斯加,福爾曼幫忙窮人付掉一個月的房租,在泰國,他給清潔婦一筆錢,讓她去付女兒學費(然後這筆錢被清潔婦拿去喝酒花光光),更多時候他雙手一攤,什麼都沒給,他不知道如何給予、施捨,才不是杯水車薪,給了一個,總還有下一個、下下一個,窮人如浪潮四面八方湧來。

在美國沙加緬度,福爾曼自己家門前,他不會趕走在他的自家庭院裡露宿、並隨地便溺的遊民,他會帶著女兒去跟他們打招呼,基於知識份子的道德感,他不想女兒長大瞧不起窮人。回家後,他會鎖上鐵門,將百葉窗拉下,「我總是出門走向他們,從沒讓他們走進我的地方。」他寧願跟一個醉醺醺的遊民,在髒亂的空地上採訪(當然付了錢),不願意帶他回旅館房間,「我可以期待採訪該結束時就能結束。」結束,銀貨兩訖,關係戛然而止,轉身離去,這樣的福爾曼,也會讓一個渾身散發臭味的女遊民沾染上身,枕在他的大腿上,他可以看到她「美麗的褐色秀髮中有蝨子」。

身為富人的原罪、知識份子的矜持,甚或是,身為採訪者的掠奪,福爾曼並不隱藏,他絕非一個中性透明的紀錄者,而是在每一個窮人身上,都看得到這個常春藤名校背景,領著優渥稿費,《紐約客》、《格蘭塔》的專欄名作家的「反身性」,他從養尊處優的「另一邊」帶來的種種格格不入的扞格感。如果永無止盡的反身、詰問到了極致,那是不是不用寫作了?誰有資格可以代言這些「窮人」?書寫他者,尤其是弱勢的他者,何以可能?畢竟每個能拿起筆來組織成文的寫作者,都擁有一定的文化資本不是嗎?

人生而,不平等。

如何測量一個窮人黯淡無光的處境?說他吃不飽穿不暖睡街上,這些「現象」已讓富人世界徹底冷漠、無感。反身性,讓遠道而來的富人,帶來了度量衡,富人一日採訪費用,是當地人一日生活所需的三百倍,反身性是不斷地迴旋,溫柔回望。反身性不是直線前進,索求結果與答案,而是走三步退兩步,緩慢的推進,自我與他者,富人與窮人,纏繞且綿密地互為映照。

福爾曼在書中採訪的窮人,有名或無名的,他都為之一一拍下照片,附在書後。彷彿要讓那看向富人的譴責目光,不只看向掌鏡的作者,也哀怨地看向你、我,正在看《窮人》這本書的富人:「為什麼你富有,而我窮困?」

受訪者的黑白紀實攝影照,為作者福爾曼親自拍攝(圖片來源/ 八旗文化)

受訪者的黑白紀實攝影照,為作者福爾曼親自拍攝(圖片來源/ 八旗文化)

房慧真

讀中文系的人,碩士論文寫陰陽五行,藏書以醫藥卜筮道術為主,因緣際會當了記者,人生總在柳暗花明。著有散文集《單向街》《小塵埃》《河流》。以及人物採訪集《像我這樣的一個記者》。

延伸閱讀

回文章列表