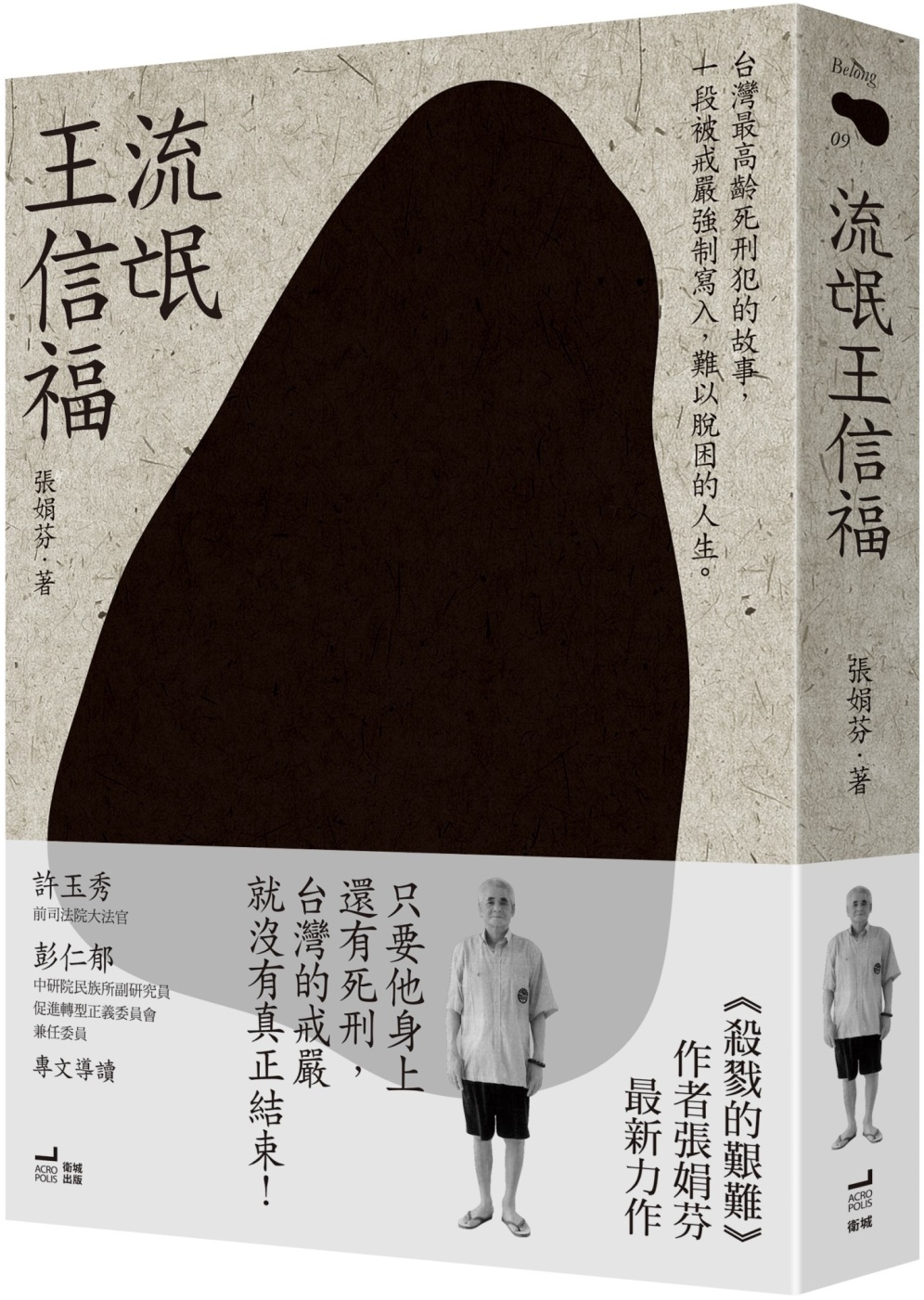

《流氓王信福》的推薦序、推薦語,共14位專家學者,30頁洋洋灑灑讚譽,法學家吳豪人更推崇作者張娟芬乃「台灣唯一神探」。張娟芬在《無彩青春》寫「蘇建和案」、在《十三姨KTV殺人事件》寫「鄭性澤案」,這本新書又探一樁陳年冤屈。「冤案之所以成冤案,只因階級不正確」。書中字字雷霆萬鈞、句句擲地有聲。

出生於1952年的嘉義人王信福,18歲時(1970年)因留長髮穿花襯衫(警察說是「奇裝異服」)、深夜貪看布袋戲(警察說是「夜間遊蕩」),幾件雞毛小事竟讓他無端獲罪「流氓前科」,並依《戒嚴時期台灣地區取締流氓辦法》被送去流氓管訓,虛擲十多年人生。好容易中年安頓下來,又被憑空誣指「教唆殺人」罪名。從逃離管訓到躲避通緝,小人物一輩子逃跑、躲藏、入獄,至今沒有等到正義。

本案經過簡要如下:1990年,甫從警備總部的職訓總隊「畢業」的王信福,在KTV與友人喝酒聚會。席間,簽賭組頭李慶臨湊巧遇見曾有仇怨的兩位員警,命令小弟陳榮傑開槍殺人。然而法院卻斷定王信福是教唆主謀,對其發布通緝。2006年,逃亡中國多年的王信福在海關被捕,到今天仍未洗刷汙名。

然而,本案偵辦過程破綻百出,王信福並沒有動機、無關兇槍、更與槍手從無往來,在真兇疏通運作、警方刑求誘導下,揹了殺人黑鍋。

十多年前張娟芬得知此案,開始與浩瀚卷證近身肉搏。她在訪談中承認當時研究此案的絕望心情,但她沒有放棄,改從未遭警方威脅利誘、不當訊問所「汙染」的第一次筆錄,爬梳比對出,原來所謂的犯罪事實,全出自檢警的「創造」,疑點包括:

- 槍手是李慶臨小弟,而非王信福小弟;

- 被害員警與李有嫌隙,但與王沒有交集;

- 殺人兇槍由李提供,與王無關;

- 李的「投案筆錄」極罕見由警方高層訊問,而且在警局外面製作;

- 槍手在逃亡期間,長期遭到李的軟禁;

- 證人對王的不利證詞,事後均說遭到警方刑求;

- 槍手死前翻供,說李慶臨賄賂法官,也承認自己在李指使下誣賴王信福……(下略數萬字)

為何漏洞百出被當成鐵證如山?目睹正義蒙塵的驚心動魄,莫此為甚。張娟芬讓我們看見「司法素顏」:本案審理過程,多數承審法官潦草隨便,矛盾證詞不追問、明顯證據不調查、多位證人控訴「警察刑求」不理睬、法院卷證別字跟錯誤連篇也不在乎。唯一只有,法官洪佳濱拒絕收賄,直球追問最大嫌疑人李慶臨前後不一的謊言,但三次開庭就被撤換。

本書指出司法體系的「隧道視野」(只依賴供述證據、漠視科學證據,只看見自己想看到的那塊狹窄又模糊的角落),在那個刑求逼供家常便飯的年代,警方先入為主的斷定兇手後,便暗示、恫嚇所有涉案者,把原本對王信福有利的證詞「發展」為涉案鐵證。槍手陳榮傑落網之後,24小時內做了三次筆錄,每一次的說法都在變、每次改變都與命案現場已知的空間關係、行動順序發生更多矛盾。其他現場證人也是如此,筆錄越多次,關於王信福「犯罪」的記憶就越豐富生動,對案情的描述也更多荒謬……

然而,你以為作者僅僅是辯護無辜嗎?《流氓王信福》走得比犯罪學更遠,本書的寫作有三個層次:

- 文學性筆法描寫人物內在世界;

- 社會學洞察直指罪惡根源;

- 最後從法學角度,解析死刑判決的「證據結構」──就論證形式,當時法官的判斷無法通過邏輯檢驗。

先說第一層。開篇並未描述這位獄中老人,而是先寫戰後貧窮歲月,王信福小妹記得三哥總在深夜帶回一碗全家分享的豬肝麵。書中也不直說無罪者為何逃亡,而是描寫少年王信福於管訓期間,被派去南橫公路開拓施工,天天目睹老兵與囚犯摔落山谷、遭落石擊斃、被炸藥炸死……本書也不寫槍手陳榮傑為何誣攀王信福,反而告訴讀者,一個中輟少年怎樣被角頭大哥栽培照顧,就此為大哥肝腦塗地,直到死刑定讞才恍然醒悟。

再說第二層,所謂「流氓」從何而來?戰後《取締流氓辦法》缺乏法源、牴觸憲政、沒有刑期、更不需審理,誰是流氓、「管訓」多久,全憑警備總部單方面認定。早年有一場政治案件,可以很清楚看出「流氓」罪名的起源:1958年,《自由中國》雜誌編輯因以社論抨擊流氓管訓制度,結果被警總當成甲級流氓逮捕──流亡獨裁政權對人民感到恐懼,為了防微杜漸,編派出「流氓姦偽、土豪劣紳」等犯罪,要在你「犯法之前」提早矯治!而王信福殺人罪的最大憑據,僅僅是他剛成年就被認定的流氓前科。這是國家甘願錯殺一萬,所以嚴密織就了一張便宜行事、構陷無辜的網羅。

最後是第三層,書末附錄〈王信福案的證據結構分析〉最令人心驚。有鑒於法官面對浩繁卷宗,每每充滿問號的去進行「綜合判斷」,張娟芬乾脆拆解本案數萬字判決書,將之編碼為九個連續「情節」,追溯「王信福命令陳榮傑殺人」到底能夠在檢警調的所有證據中得到多大程度的客觀支持?──當年哲學家羅蘭巴特名著《S/Z》就是類似閱讀策略,該書把巴爾札克小說切割為「基本語言單位」,然後破譯出被曖昧情慾所隱瞞的核心語法。

透過這一番結構主義操作,張娟芬有了驚人結論:法院用了一萬五千字來給王信福論罪,然而,能夠證明關鍵犯罪事實的「材料」,僅有來源可疑的一百餘字「供述性證據」(僅占全部論證的0.78%)。換句話說,即便不討論根本不堪一駁的證據效力,光就當年的法院推理過程,幾乎全是無效論證。

於是張娟芬在書中呼籲一種方法論上的革新,到底要如何「科學斷案」?其實我們得依賴於一種更形式化、在因果和邏輯上嚴謹的「證據結構分析」方法,法院才不會在主次不分的資訊海洋中,聽任直覺心證做出錯誤判決。

說起這樣一場冤案,遠超過為了無辜者仗義辯護:小處是栽贓嫁禍的兇嫌;中層是崩壞的檢調體系;而結構性的原因,是台灣戒嚴時代視法治為無物的威權國度。

邪惡有兩種,無辜的人受冤枉懲罰,或者,行義的人被冷漠忽視。今年70歲的王信福或許曾經年少輕狂,然而雙手未曾染血的他,不該遭受如此待遇。同樣的,《流氓王信福》在司法、人權、歷史甚至文學上帶來了雷鳴般啟迪,我們的社會不可以對如此一本書毫無迴響。

仍在獄中的王信福,寫了許多信寄給冤案救援的NGO「台灣無辜者行動聯盟」。他在信裡感謝幾位多年陪伴的朋友,還有他們探視時帶來的自製醃蘿蔔:「我可真幸運,第一個品嚐者」──遭遇最悲慘的人自稱幸運、真誠感謝,然而,滿頭白髮的小妹阿玉,至今還沒有等到她最親愛的信福三哥清白回家。

延伸閱讀

回文章列表