寫一篇小說,救一個人。這或許是硬漢臥斧的寫作生涯中,最柔情的願望。

「鄭性澤案」又稱「十三姨KTV殺人事件」。鄭性澤被控告於2002年,與羅武雄等六男一女在豐原市的KTV滋事,警方闖入,鄭被指控槍殺前來的警察,後被判死刑,然而此案的審理跟證據存有重大瑕疵,2016年得到釋放。同年,衛城出版總編輯莊瑞琳收到廢死聯盟執行長林欣怡的電子郵件,提及鄭性澤案律師團會議後,思考在張娟芬於2013年出版的《十三姨KTV殺人事件》之後,是否有其他出版品的可能。

接到此邀約,臥斧的直覺反應是:「我沒辦法比張娟芬花更多時間去做訪談與調查,《十三姨KTV殺人事件》已經很完整,就紀實面來看,我想不到其他切入角度……」他還擔憂一個更深沉的問題,台灣社會面對「廢死」,已然分裂為正反兩大陣營,每當重大社會案件發生,廢死聯盟就得再當一次替罪羊。「但面對案情本身,有多少人願意進入證據的細節?我的書若打著平冤或廢死名號,『反廢死』的讀者願意看嗎?」

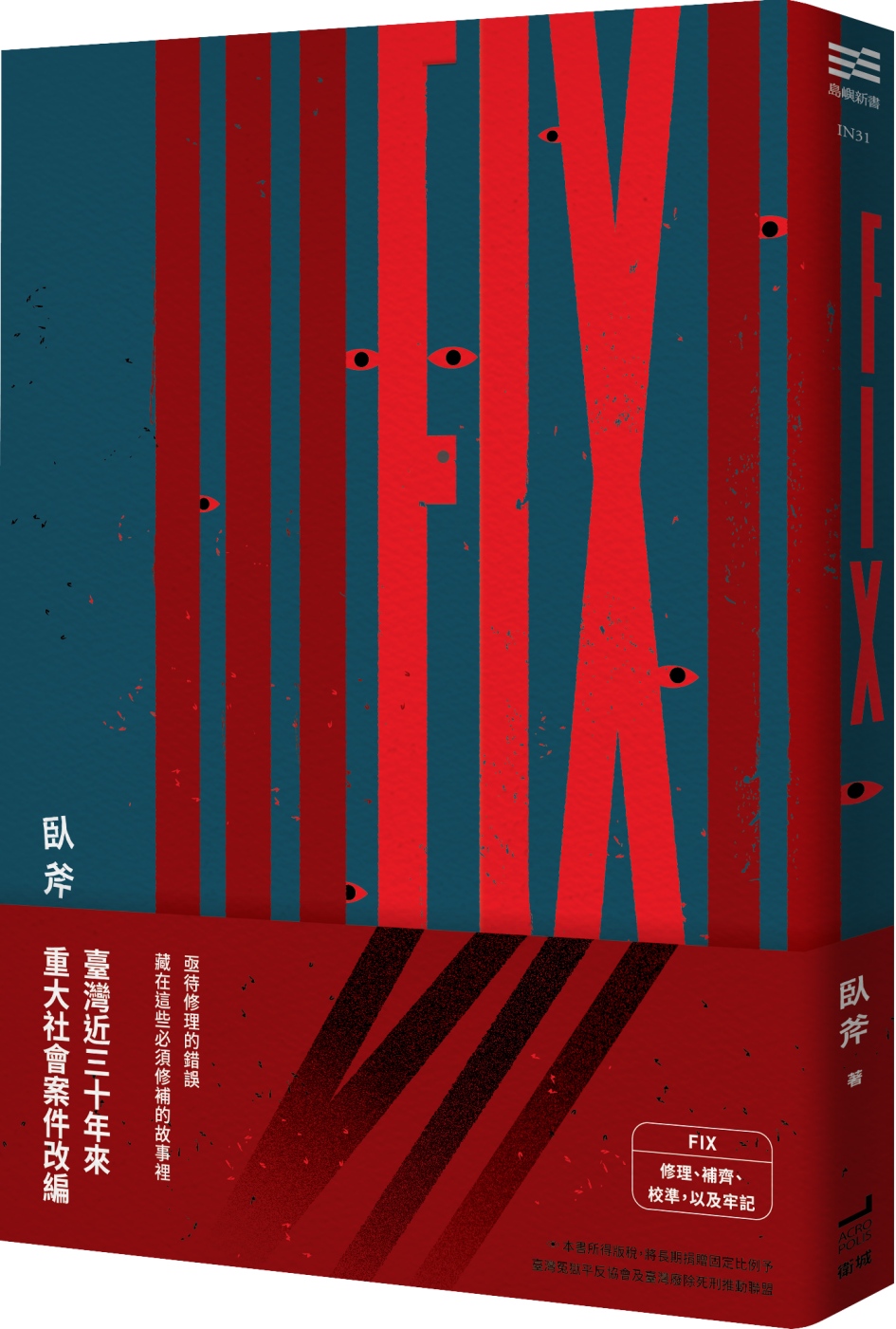

最後,臥斧決定以冤案為素材,但先拐幾個彎,他並非重寫冤案,而是將其中不合理的細節與線索,轉化為一個個「推理失敗」又再度重生的小說,以近一年的時間完成了這本《FIX》。

《FIX》裡7則短篇小說節奏輕快,幽默鬥智,每篇都有一位作者在寫推理小說,但發表前,總會有個自稱「阿鬼」的帳號前來找碴糾錯、直指小說盲點,讓作者恍然大悟,陷入天人交戰,進而重新改寫。臥斧在這樣的架構中一箭雙鵰,一方面,他在來回轉換的場景中暗渡了「如何寫推理小說」的想法,同時,也在解決「推理失敗」問題的過程中帶入每樁案件的疑點。整本小說基調一致──表層是推理小說,中層是講「怎麼創作」的故事,底層則有呼籲讀者關注真實冤案的意義。

這個點子是怎麼來的?

娃娃屋謀殺案

娃娃屋謀殺案

湯瑪斯.馬里奧的《娃娃屋謀殺案》以娃娃屋模型模擬犯罪現場,呈現蒐證人員如何判斷現場,重建事發經過。小說裡沒有出現死者,僅靠證據說故事。「這給了我一些啟發,或許我也能從現有的台灣冤案證據中,提煉出好看的故事。」

而讓他構思出小說結構的靈感,來自鄭性澤案的彈道模擬影片。臥斧認為,這些證據的確有兩種解讀方式,然而檢方選擇了不合理的那一種。這讓他想起日常的閱讀和寫作分享經驗,「我觀察到推理小說的創作者,尤其是新手,偏好展現設計『謎團』,但謎團應該只是推理小說的一部分。」他以東野圭吾《嫌疑犯X的現身》為例,「雖然謎團很簡單,但那是個好故事,會令讀者感動。但有些推理小說可能只創造出一個石破天驚的謎團,然後把角色帶進來,那可能會出現角色不合理,反而壞了故事。」顯然,真實發生的十三姨KTV殺人事件,鄭性澤就是個硬被拉進來的不合理角色。

此外,臥斧也觀察到推理小說的創作者和讀者,有一定比例是支持死刑的:當偵探找出了犯人,這個人就必須受罰,這個邏輯支撐了推理小說的世界觀,也回應現實世界的正義感。因此,臥斧想提問的是:如果支持死刑,那就更應該小心冤案,因為冤案就是死刑的漏洞。司法可能會罰錯人,而那是不可逆的。「既然推理迷那麼喜歡縝密的推理過程,希望壞人受到該有的制裁,那就該去注意國內冤案的狀況。有冤案,就代表『真正的壞人』沒有受到制裁。」

《FIX》的7篇故事改寫自7件台灣冤案,臥斧有意識地挑選各具代表性的案例。例如,改寫自「杜氏兄弟案」的〈我們和他們〉,便呈現兩岸因政治因素而造成的錯誤,審判期間,台灣的法院與被告只能看到中國公安提供的證物照片(非證物本身),以及中國公安做的鑑定報告,後來,被指控強盜殺人罪的杜氏兄弟被台灣的司法制度定罪——他們的罪名,竟建立在沒人看過的證人與證物上。

而改編自「謝志宏案」的〈比蒼白更蒼白的影〉,也觸及許多冤案皆存在的「自白」及「共犯冤罪」問題,臥斧引用日本前法官森炎的《冤罪論》解釋,自白或口供不是實體證據,理論上最需要被質疑。但各國檢調都傾向相信自白或口供,若遇上物證難以解釋案情時,警方容易倚賴嫌犯的自白,這可能會造成誘導、刑求、施壓或曲解自白的情況。「物證與自白合一,對檢調來說是非常方便的『破案』方式。」

不過,《FIX》有其複雜的企圖,一樁冤案涉及的問題與面向廣泛,臥斧需在仔細閱讀案件內容後,挑出適合寫進小說的片段,並未納入所有偵辦過程的疑點,部分細節也在創作時做過修改。例如,鄭性澤案雖疑點重重,放進小說〈敲木頭〉的重點僅聚焦於彈道與受害人傷口的部分。原則上,臥斧擷取的皆是客觀直接的證據問題,社會背景僅簡單提及,更不處理受害者家屬或嫌犯的心理狀態。

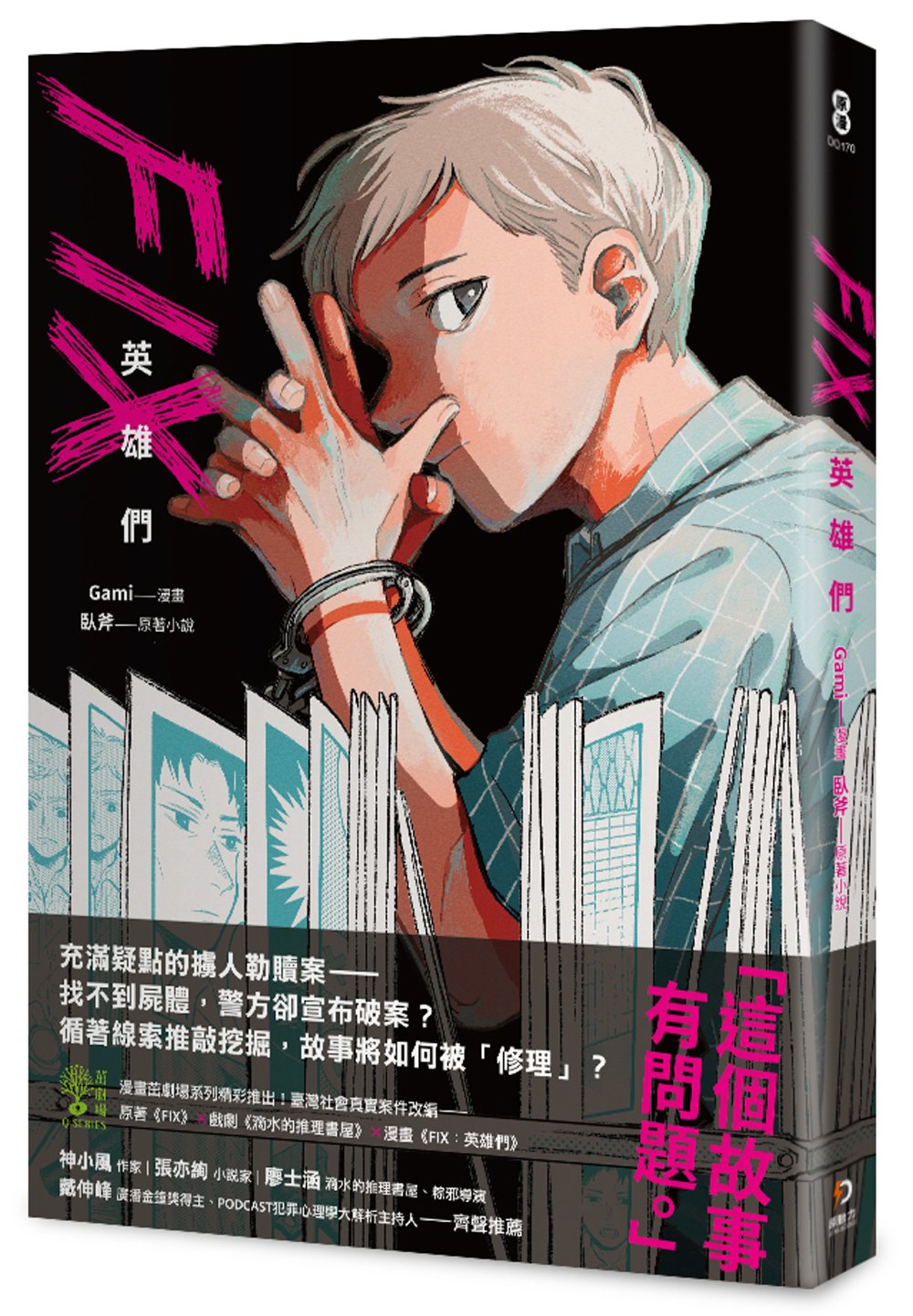

不過,〈英雄們〉一篇是例外。

改編自「邱和順案」的〈英雄們〉,描述一位寫手試圖訪談退休警察父親早年的辦案歷程,將之寫成小說。在這篇故事裡,糾錯者阿鬼看出來的不是小說裡的「問題」,而是敘事者真正遇上的狀況──在80年代的台灣,刑求可能是家常便飯。故事的推進設定在父子的對話與(不)理解中,也讓這篇小說相較其他6篇多了些「人味」。臥斧說,「這篇的靈感來自一位多年後承認逼供犯人的退休警察。我在意的是,當時的警察老了之後,怎麼看這個案件?他心裡會不會不安?每當上訴,一直沒有執行死刑,他是否都會覺得僥倖?」小說最末停在一段彼此坦誠的父子對話,臥斧也悄悄將自己的懸念置於其中。

Fix 有修理、校準、補齊之意。《FIX》裡的7個角色,因為活在小說中而有了被平反的機會,但現實中的冤案嫌犯卻沒有,他們的人生在奇怪的機緣下被寫錯了,不一定能修理、校準、補齊。

訪談最後,臥斧轉述了長期參與冤獄救援的邱顯智律師的故事:「他早上才去看受刑人,告訴他下午會遞非常上訴的狀子,再爭取一次更審。那陣子法務部長羅瑩雪迅速地處決了很多人,受刑人有點擔心即將輪到自己。」傍晚,邱顯智搭高鐵回新竹,還沒下車就收到執行的消息,那位受刑人被槍決了。「邱顯智在車站旁要找自己的摩托車,卻瞎走了半小時,完全不知道自己在幹嘛……」這位受刑人是劉炎國,他的案件沒被改寫進《FIX》,卻一直待在小說家心底。

做為一個小說家,臥斧能做的,僅是寫好一篇篇小說,讓不該死去的角色,被救回來。

延伸閱讀

回文章列表