桑塔格在巴黎蒙帕纳斯(Montparnasse)墓園的墓位。(照片提供 / 陳耀成)

桑塔格在巴黎蒙帕纳斯(Montparnasse)墓園的墓位。(照片提供 / 陳耀成)

本文原刊於香港《E+E》雜誌第12期,2005年春,原名是《蘇珊.桑塔格——熱愛生命的人》。由馮美華訪談,陳耀成談論他所認識的蘇珊.桑塔格其人其事。此文將收錄於香港「貳叄書房」出版的陳耀成的最新文集《時候》,內容有所更新整理。

對 談 人

馮美華

香港獨立藝文錄像工作者;灣仔藝鵠書店負責人。

陳耀成(Evans Chan)

生於廣東南海,成長於澳門及香港,美國西北大學影像文化博士,現居紐約。以導演、文化評論者與劇作家等身分活躍於藝文界,將蘇珊.桑塔格作品引介至華文世界的重要推手。編導影像作品包括劇情片《浮世戀曲》、《錯愛》、《情色地圖》、《紫荊》;探討港澳回歸的紀錄片《北征》、《澳門二千》;其他創作如《吳仲賢的故事》、《靈琴新韻》、《大同:康有為在瑞典》、《名字的玫瑰——董啟章地圖》、《蒙馬特之愛與死》;與探討香港2014到2019年間動盪不安的《撐傘》及《我們有雨靴》(曾於台灣公視播放)等。

曾被美國加州大學洛杉磯分校教授白睿文(Michael Berry)譽為「華文文化界最具創意和多樣化的要角之一」;台灣著名電影學者焦雄屏形容陳是「華語電影真正的知識分子——有詩人的情懷,敏銳的洞察力,原創性的創作形式,還有難得有的歷史觀。」近期文字作品有〈第十四朵白菊花——《夢蝶全集》序〉。也即將出版個人作品選集《時候》。

_______________________________________

▌與桑塔格相遇

馮美華(以下簡稱馮):我知道你與蘇珊.桑塔格相當熟絡,你最後一次與她見面是什麼時候?

陳耀成(以下簡稱陳):談不上熟絡。較正式見面也少。最後一次是2002年吧!那天我跟她通電話,她告訴我將出席一個紐約大學人文研究院主辦的座談會。於是我就去聽了。席上都是涉獵科學的,例如頗負文望的精神病學家奧利佛.薩克斯(Oliver Sacks)。因為桑塔格小時候喜歡科學,自己弄了個實驗室,所以也列席談科學與創作。那時社會學家大衛.懷斯曼(David Riesman)逝世不久。桑塔格還提起他六十年代的暢銷名著《寂寞的群眾》(The Lonely Crowd)裡面形容的「他人引導」(other-directed)個性的人。她舉書中接受普查的一個小女孩為例。訪者問小女孩:「你願意學飛嗎?」小女孩想了一想,然後答:「當其他人都學懂飛之後,我會學。」桑塔格對這偷安苟且的態度當然不以為然。她下按語:「這小女孩當然永遠不會飛。」

與桑塔格相識是始於2000年,我跟她做了一個訪問《反現代主義及其他》[1]。不過,在紐約時常都可以在一些場合,例如舞蹈、歌劇、電影放映這類場合中遇到她。很多年前我與她攀談過。她早給了我她的電話,但我拖延了太久才找她。

馮:她喜歡看什麼類型的歌劇?傳統的?還是實驗性的?

陳:要發展及製作一齣新歌劇會很昂貴,所以看到實驗歌劇的機會不大。但不要忘記桑塔格曾把普契尼(Puccini)的歌劇《紅伶血》(Tosca)和《掘金西部之旅》(La Fanciulla del West)都寫進她的小說《火山情人》(The Volcano Lover)和《在美國》(In America)裡面。見諸她評論文章中的還有德布西(Debussy)和華格納的歌劇[2]。很自然,她也喜歡前衛歌劇(avant-garde opera),其中她似乎特別欣賞捷克作曲家雅納捷克(Janáček)的《馬克羅普洛斯案件》(The Makropoulos Case),她曾經說過希望親自導演這歌劇。劇中主人翁是一個三百多歲的女人。我覺得桑塔格特別注目這個歌劇不足為奇,因為她沉迷於這長壽議題(obsessed with longevity)。她患過三次癌症,第一次在七十年代患上乳癌,當時化療還未普及,她主動前往法國接受當時還是試驗性的療程,一個程度上,為自己設計醫治療策略;1999年她再患上子宮頸癌,聽說第三次血癌就是因醫治第二次癌症時接受的化療所引發。不難想像,一個耗半生與癌症搏鬥的人,一定對生死有深刻的感觸。

我不敢估計她渴望有多長壽,但我肯定她是一個熱愛生命的人。在我與她的交談中,「樂趣」(pleasure)是她常用的字眼。知悉她第三次患癌之後,我一方面不大願意相信她真的會逝世,另方面又不禁重讀她談卡內提(Canetti)的文章〈心智是激情〉(Mind as Passion)[3]。在文章中,她強調卡內提對心智的熱愛令他拒絕人壽的限制。然而桑塔格又引述雅納切克的歌劇。劇中,三百三十七歲的女伶馬克羅普洛斯對「不朽」感到厭倦,因為不論為善為惡都一樣沉悶。這女人瑞慨嘆:「是因為死亡,人才能享受生命。」可能是因為這歌劇及班雅明的影響,桑塔格後來說:「從一個作家的角度出發——那也許是做人應有的態度——相信我們活在人類歷史的終結篇內是有益的,皆因那能激勵我們更刻意審視,著意珍惜我們眼前的事物。」我在拙著《最後的中國人》中,曾經用這句話形容毅然去國的張愛玲,她譯《海上花》、詳《紅樓夢》,可能是因為感到自己是最後的一個中國人,是中國古典小說藝術的最後傳人。

《在美國》(In America)得到「國家書卷奬」後,出版商為桑塔格特製的真皮精裝珍藏本。(照片提供 / 陳耀成)

《在美國》(In America)得到「國家書卷奬」後,出版商為桑塔格特製的真皮精裝珍藏本。(照片提供 / 陳耀成)

圖 桑塔格致贈《在美國》珍藏本給陳耀成(Evans Chan),並於扉頁親筆簽名。(照片提供 / 陳耀成)

桑塔格致贈《在美國》珍藏本給陳耀成(Evans Chan),並於扉頁親筆簽名。(照片提供 / 陳耀成)

▌受歐洲文化影響的「博學者」

馮:對於你本人來說,桑塔格在哪些方面對你影響最深?

陳:我自己的興趣也十分廣泛,喜歡舞蹈、文學、電影⋯⋯而她是文化評論家、小說家,也拍過電影,因此我很容易認同她所做的一切。她啟發我去發展自己的知性及創作事業(intellectual and creative career),但我當然不敢將自己與她相比,因為她是近世少數的文化巨星。

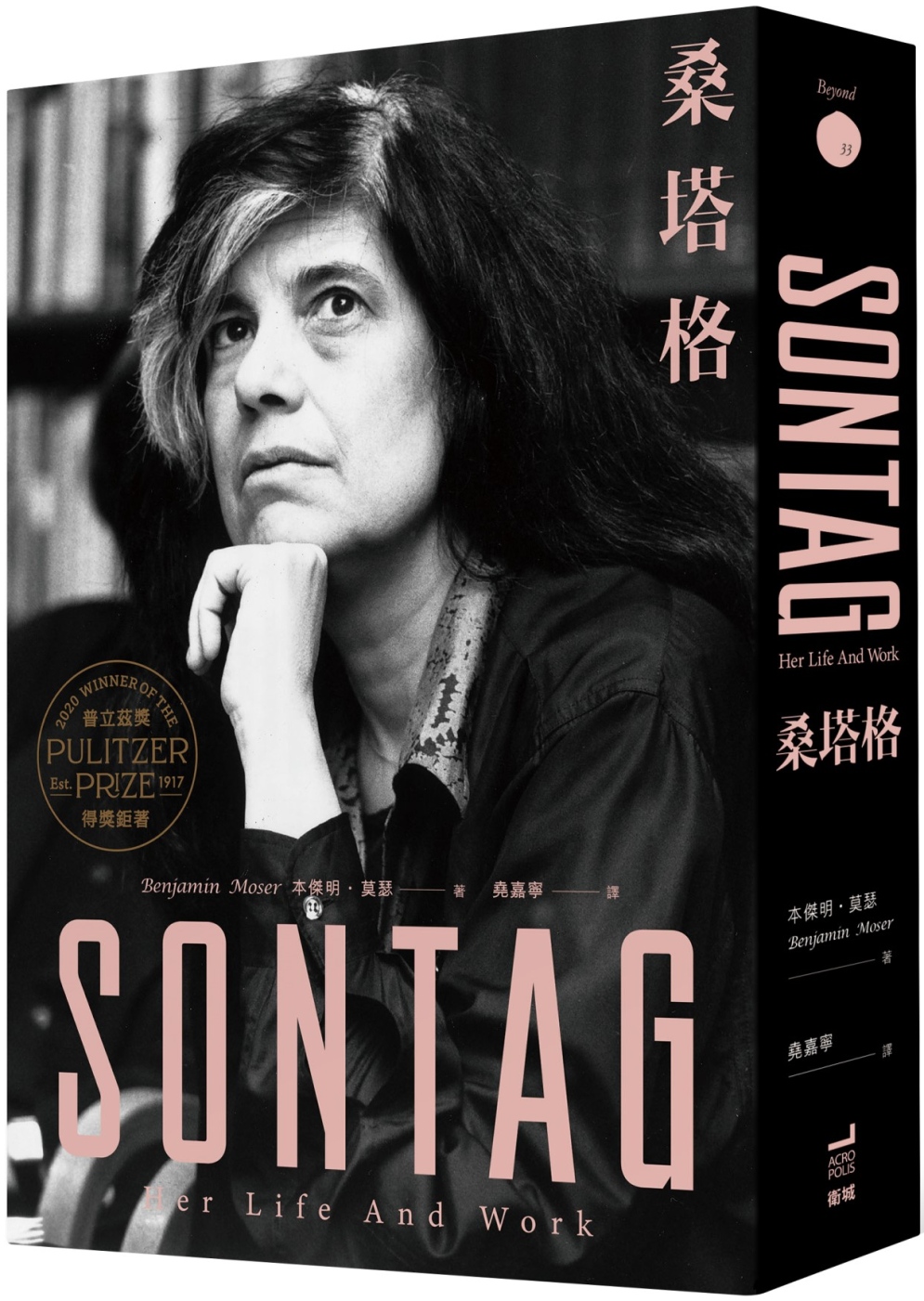

我想桑塔格對世界的影響超越藝術評論。她是著名的公共知識分子,這個概念來自歐洲。例如歐洲的報章頭版會刊登重要知識分子——例如義大利學者、小說家安伯托.艾可(Umberto Eco)——的消息及相關的專題故事。但在美國這個市場主導的社會,這並不可能,除非是非常重要作家逝世的消息,或是像《魔鬼詩篇》(The Satanic Verses,1989)的作者薩爾曼.魯西迪(Salman Rushdie)身受追殺令,才有機會在媒體大量曝光[4]。我想這也是桑塔格不太喜歡美國的原因,她在九一一之前已經說過不太喜歡這個國家,是因為她兒子住在紐約她才在此定居,而不住巴黎。

馮:這會否就是桑塔格選擇在法國舉行葬禮的原因?[5]

陳:可能是吧,無論在生活上及文化品味上,她與法國淵源很深。不過,她也說過自己在某些方面很美國,因為她覺得自己具有美國人的樂觀,相信在生命每一階段都可以從新開始。在1967年,桑塔格便在她談高達的文章中讚揚美國前衛哲學/作曲家約翰.凱吉(John Cage),以他與歐洲文化對比。她認為凱吉的寧靜、清白、無為、安那其(anarchist)式的哲學能滌淨「西方文化遺傳下來的複雜性與痛楚」。桑塔格思考的一個課題是:人如何在千年累積的文明重壓下推陳出新、重獲自由?一個程度上,這也曾是美國這所謂「新世界」與歐洲「舊世界」的對比。但二次伊拉克戰爭之後,歐美頓然交惡。桑塔格於2003年10月接受德國書展頒發和平獎時發表演說,也重提歐美文化差異的問題(見《同時:桑塔格隨筆與演說》〔At the Same Time〕)。但她似乎也意識到,如今是美國文化開始僵化,反而戰後的歐洲更有朝氣。

馮:為什麼歐洲的傳統對她有如此重要的影響?

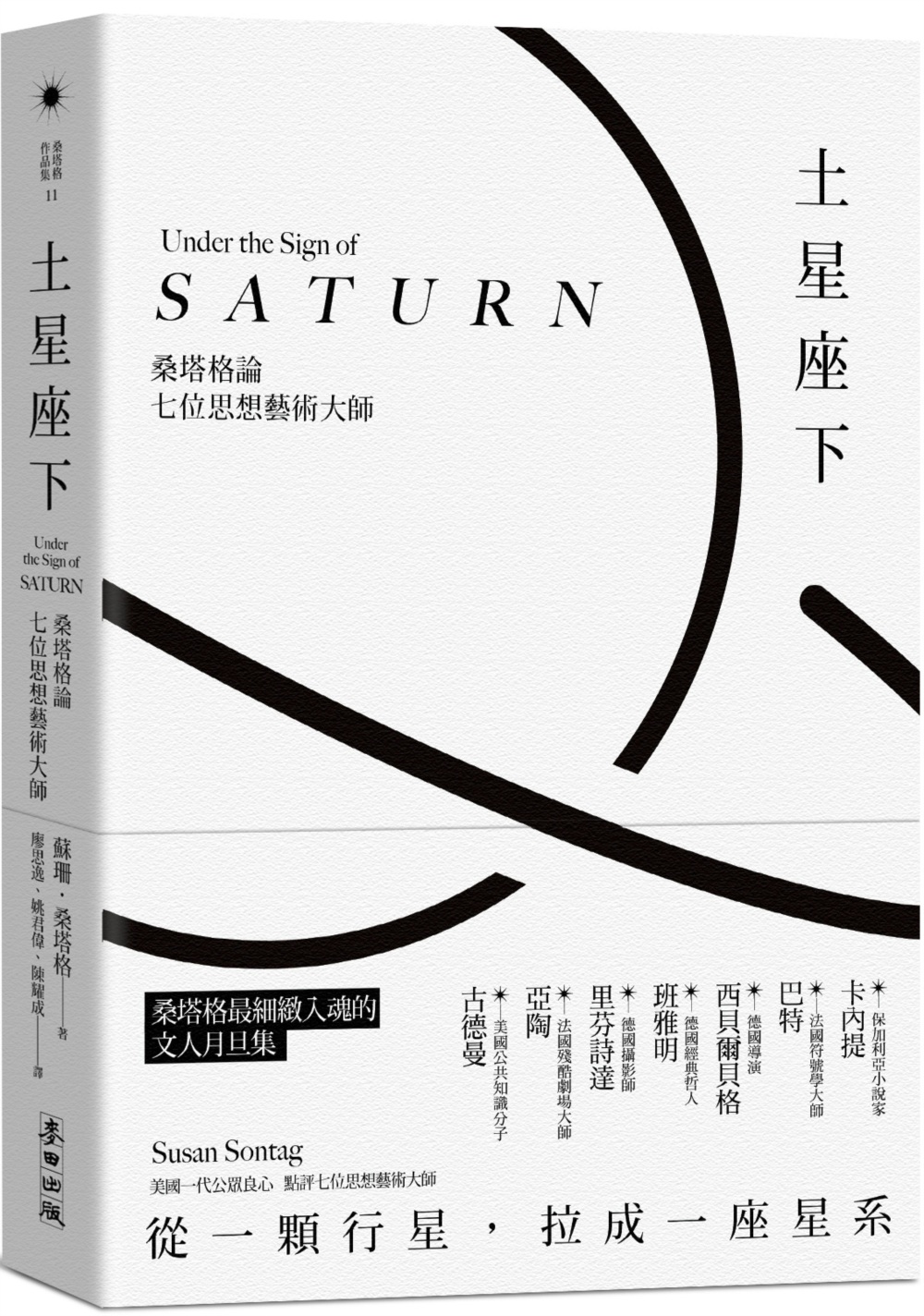

陳:桑塔格在哈佛得到哲學碩士學位!沒有讀哲學的人會不重視歐洲的影響。西方文化的源流來自歐洲,美國文化當然是西方文化的一個分枝。另外,我想她對美國文學以海明威為主流的這種比較寫實的傳統興趣不大。她喜歡想像性的文學、精緻的美學及文化評論,所以她常在文中推薦歐洲作家。在七十年代,她將一些當時不為人知的歐洲哲學家、評論家,介紹給英語文壇,所以也有人稱她為文化記者。雖然這個稱呼含有貶義,但也可以從正面去看,因為經她介紹後,的確這些作家(巴特、蕭沆〔E. M. Cioran〕、卡內提)的作品便廣泛流傳,成為經典。

我想很多喜歡桑塔格的人(包括我),在她的作品中都可以找尋到不同的文化命脈的線索。直至她的晚年,她仍有慧眼打撈推介險被時代淹沒的傑作。她死前寫的最後一篇文章,是為1955年得諾貝爾獎的冰島作家哈爾度.拉士力斯(Halldór Laxness)的小說《冰川之下》(Under the Glacier)英譯本寫序。她形容此書為充滿智慧的科幻喜劇。在此之前,我真未聽過這位冰島作家。

馮:那麼她是否為一個通才(generalist)?

陳:我想她的趣味廣泛,而且具有國際化的視野。她無疑很歐洲化,但她對東方文化也有興趣。她肯定是對日本文化較熟悉,例如她喜歡夏目漱石的《我是貓》。但她對中國人權問題也很關注,例如撰文聲援魏京生。她也很早支持侯孝賢、楊德昌的電影。

▌論身分政治:猶太、同性戀

馮:歐洲化以外,也有人說她否認自己是猶太人的身分。

陳:這個我並不同意。她在1974年拍了紀錄片《許諾的土地》(Promised Land),分析以色列在中東的處境。但當然,她大部分創作題材不牽涉猶太歷史——不像菲利普.羅斯(Philip Roth)或仙蒂亞.奧齊克(Cynthia Ozick)等美國猶太作家。其實一個更有趣的處境是她的同性戀身分。很多人都聽聞桑塔格與名流攝影師安妮.萊博維茲(Annie Leibovitz)是多年的「伴侶」。多年前,我主動上前與桑塔格在喬伊斯劇院(Joyce Theatre)門外交談時,安妮當時與她在一起。數年後,我在哥倫比亞大學附近一間中西餐館吃晚飯,碰到王德威教授。那天是大學的畢業禮,王兄有兩名學生及其家屬都在吃飯慶祝。王教授知道我是桑塔格的編輯及譯者,立刻介紹我認識安妮的「表姐」。這位表姐與我寒暄數句之後,很認真地向我說:「真感謝你為蘇珊做的一切。那肯定不容易,大家都受不了她。過年過節的家庭聚會中,她總惹麻煩。」這「表姐」向一位非親非故的人突然推心置腹,當然可能是因為氣悶許久,不吐不快。我當時也不懂得如何反應。然而那是無意之中獲得的桑塔格私生活一瞥。

回談桑塔格逝世之後,出現了不少大篇幅的悼文。但文中都沒有提起誰是「未亡人」,只談她五十年前的一段婚姻。其實在1992年《紐約客》的一篇訪問中,桑塔格早就承認是「雙性戀」者,一生有七段關係:三個男人,四個女人。儘管她與安妮的關係是「公開的秘密」,《紐約時報》的悼文不曾提到安妮與她的「友誼」,就引來報社內的同性戀記者協會不滿。他們要求與公眾編輯丹尼.奧格蘭(Daniel Okrent)及弔文版編輯對話,要求解釋。及後奧格蘭在《紐時》的公眾編輯的專欄中解釋:「皆因安妮及桑塔格的兒子大衛.里夫(David Rieff)都拒談二人關係,『證據不足』之故,悼文之內不稱里布維絲為未亡人。」

這不禁令我聯想到最近華人社會的一宗「醜聞」。台灣網站上,有人「揭發」王丹的同性戀傾向,而王丹以「個人私隱」的非答案自辯,但聽說終於退出了紐約的「中國人權」組織。當然這些謠言都是未經證實的!但我不禁想,是否學運領袖真是同性戀,就會降低了他或她的道德權威?

也不只是華人社會蔽塞!美國社會的保守勢力不論在言論與政策上都很有紀律地出擊。若桑塔格戴上同性戀標籤,她的言論一定惹來更多抨擊,肯定一早被邊緣化,不會成為明星級的公眾知識分子。

馮:但是在她的文章中,我察覺不到她提及有關同性戀的議題?

陳:絕不可以這樣說,她曾經寫了長文〈愛滋病及其隱喻〉(AIDS and Its Metaphors),一個有關愛滋病的著名短篇。她那篇揚名立萬的文章〈假仙筆記〉(Notes on "Camp"),裡面提到的假仙感性是她在同性戀次文化(homosexual sub-culture)中找到的,我們甚至可以說現代文化研究對通俗文化的重視,是從她這聰明的研究開始。

也有人說她將高低文化的界限打破,但她否認。她說自己從來沒有刻意打破兩者之間的界線,只覺得自己享受多元文化,會以不同的方式尋找樂趣。但是,時移勢易,閱讀和嚴肅的電影卻逐漸過時,後來她甚至承認自己在文化上是保守派(Conservative)。我記得她死前不久曾毫不妥協地說世界上有很多不值得出版的書。這是她對文化標準的守護!偉大的藝術能否全然「民主」化?這是不可能的,因為偉大藝術是稀有的產物,但是在這個時代,人們常把次級的東西與最嚴肅的文化、最偉大的作品相提並論。

馮:那麼她是否認為這現象由民主化導致?藝術與民主有什麼關係?

陳:我想她認為這與品味/藝術的民主化(democratization of Taste/Art)有關,不可否認這現象是一個程度上民主化的副產品。大眾文化帶來的問題很多,這是其中之一。

▌桑塔格的文化評論、小說與電影

馮:她在美國和歐洲,公眾把她與同輩的作家相比,帶什麼評價?

陳:我想在短期內,至少未來二、三十年,她的文化評論仍然相當重要,是現代主義的重要指標。但我想她希望自己的小說能夠傳世,因為文化評論始終是跟著時代,依附別人作品,比較有時間性。我認為她兩本最好的小說是《恩人》(The Benefactor)及《火山情人》。尚記得我在跟她訪問時曾問她是否放棄過兩部長篇小說,她說其實是放棄了三部。我覺得她當時說到這裡有點唏噓。她肯定意識到她一生的產量不多。當時桑塔格自剖她不是文字狂(graphomania),不會日夜筆耕,滔滔不絕。寫作對她來說,其實很艱難。

我們知道,桑塔格的《論攝影》是校園經典,但七篇文章,二百頁不夠的書,她花了五年時間,不斷潤飾,數易其稿才得以完成。我也留意到,在她的晚期文章中,經常都提倡以一本小說傳世的創作生涯,像胡安.魯佛(Juan Rulfo)的《佩德羅.巴拉莫》(Pedro Paramo)、格倫威.韋斯科特(Glenway Wescott)的《朝聖鷹》(The Pilgrim Hawk)、伊莉莎白.哈德維克(Elizabeth Hardwick)的《不眠夜》(Sleepless Nights)、蘭德爾.賈雷爾(Randall Jarrell)的《學院百態》(Picture from an Institution)、茨普金(Leonid Tsypkin)的《巴登夏日》(Summer in Baden-Baden)等。中晚期的她說:「也許作家一生的追求只是寫一本好書。」桑塔格自己可能認為《火山情人》是她的一個突破,但我總覺得絕不能低估《恩人》。還有她的一些短篇,特別是那篇談愛滋的《世風》(The Way We Live Now),都有機會傳世。

馮:你又如何評價她拍的電影?

陳:她拍過四部電影,《食人生番二重奏》(Duets for Cannibals,1969)、《卡爾兄弟》(Brother Carl,1971)、《許諾的土地》(Promised Land,1974)及《無導之旅》(Unguided Tour,1983)。她不是重要的電影導演,可能她在寫作方面很早已成名,所以沒有機會在電影事業上發展。不過,我認為《食人生番二重奏》太概念化,太接近法國反小說,但徒有姿態而已;《卡爾兄弟》戲劇性元素不夠,演員再努力也徒然。但我非常喜歡《無導之旅》,這部電影根據她一個同名短篇小說改篇,而其思維、文字與電影感的結合,可以歸類於高達的「電影散文」(Film Essay)傳統。彷彿是桑塔格在電影方面甫找到方向,又沒有繼續下去。明顯地,若她長期當導演,她會像高達,多於英瑪・柏格曼(Ingmar Bergman)。

Duets for Cannibals

Duets for Cannibals

Brother Carl

Brother Carl

Unguided Tour

Unguided Tour

回想起來。我在《反後現代主義及其他》中沒有記錄她對法國小說家,又兼為導演的瑪格麗特.莒哈絲(Marguerite Duras,著有《情人》等作品)的反應。大家都知道桑塔格喜愛艱深的作品,電影差不多愈長愈好——像她推介的西伯堡(Hans-Jürgen Syberberg)的《希特勒》(Hitler:a Film from Germany)和法斯賓達的《柏林亞歷山大廣場》(Berlin Alexanderplatz)。她又一早提倡冗悶的美學(Aesthetics of Boredom),只差沒有人說是她捧紅所謂「悶藝電影」的師祖。但她當時向我埋怨莒哈絲的電影很「沉悶」。我也覺得莒哈絲的一些電影不太成功。無疑,《廣島之戀》是傑作,但莒哈絲是編劇,不是導演。莒哈絲自己執導的《印度之歌》(India Song)卻公認是對電影藝術有深刻革新性的作品。我當時對桑塔格說我喜歡《印度之歌》,桑塔格只悻然一句:「人人都捧《印度之歌》。」我當時感到她的一點「同行相妒」的好勝心。她當然有她人性的一面。

希特勒

希特勒

柏林亞歷山大廣場

柏林亞歷山大廣場

廣島之戀

廣島之戀

印度之歌

印度之歌

馮:我雖然不是讀過很多她的文章,但我認為她與當代其他文化批評家,例如薩依德(Edward Said)相比,其文字是較容易理解,閱讀時也令人覺得愉快。

陳:桑塔格寫的是Belles-lettres,屬於歐洲美文的傳統,相信沒有人會否認她的評論也是文學作品。前面提到她並不多產。一個原因是:她也是「尋章摘句老雕蟲」,帶著詩人的感性寫散文、寫理論;這樣寫當然寫得痛苦緩慢。已故俄羅斯詩人約瑟夫.布羅斯基(Joseph Brodsky,於1987年獲諾貝爾獎),有一次讚桑塔格的文字為「大西洋兩岸無出其右的心智音樂(mental music)」。我覺得中國近代作家中,張愛玲、中晚期的沈從文,還有很少人看到的周夢蝶的散文都具有動人的音樂感。而這份詩的音樂出現在桑塔格的文化及藝術評論之中,是她受廣大讀者愛戴的一個原因。我在翻譯桑塔格遺作《旁觀他人之痛苦》之時,不斷感到這份字義之外的挑戰,希望通過譯文也能傳遞到一點點她的文字韻味。後來台灣有些書評,讚美《旁觀》的「可讀性」,或「行文流暢」,好像忘了在看譯本。我覺得有趣,也感到欣慰。

薩依德是近年逝世的另一位重要的學者及公眾知識分子,我在紐約有時也會在不同的場合中見到他。印象較深的一次是在林肯中心電影院看奇士勞斯基 (Krzysztof Kieślowski)的《紅色情深》。還有很有趣的一次,我站在哥大附近的一間書局門外,看櫥窗內展覽的新書。突然旁邊有一把聲音說:「你看,他們把我的書掉下來。」抬頭一看竟然是薩依德。櫥窗內的確有一本書從陳列架上掉了下來,那是他當時的一本新著,談巴勒斯坦難民處境的《最後一片天空消失之後的巴勒斯坦》(After the Last Sky )。我打趣說:「我會進書店去罵店員。」我不認識他,但有這麼一次好玩的街頭偶遇,真是所謂的「緣」。對許多人來說,薩依德逝世,是巴勒斯坦的一大片天空殞落。他是這問題上少數最具公信力的聲音:一方面責備以色列的擴張等於把二次大戰的猶太滅族的代價,迫令無辜的巴勒斯坦償還,另方面,他又批評阿拉發特(巴勒斯坦)領導階層的昏庸、腐政,與桑塔格對猶太人身分和以色列國策的反省,基本立場很接近。

薩依德的文筆也許沒有桑塔格的魅力,但他的「東方主義」已是後殖民研究的經典作。我特別佩服他把卡繆(Camus)、奧斯汀(Austen)等一致公認的「高貴」作品也挪用到法國及英國的帝國主義論述分析,發人深省。而他批評的目的也不是簡單地政治正確一番,把名著拉下馬;而是點出偉大藝術的蒼涼的、令人無奈的生產臍帶。這是愛之深、責之切,充滿尊嚴的文化評論。他是一顆近年殞落的巨星。

▌獨立敢言的知識分子

馮:不如將話題轉向桑塔格常被人認為「出位」的言論。她對近年的大事件,例如《魔鬼詩篇》和九一一等,都曾經揚聲發言,你有什麼回應?

陳:有人說她存心滋事挑釁!在九一一後一星期,她在《紐約客》(New Yorker)發表了一篇短文,文中聲稱九一一事件是美國自視為超級強國在外交決策上的後果,這裡她所指的決策是美國無條件地支持以色列,又扶植像沙地阿拉伯那樣的獨裁政府以支配油源。她當時描述小布希(George W. Bush)形同無腦的機械人。過去兩年,她也不只一次,包括在電視節目上,嘲笑沒有骨氣反對總統的美國國會,一如史達林的應聲蟲國會。

桑塔格曾經發表過文章支持柯林頓往巴爾幹半島出兵,拯救波士尼亞(Bosnia)。她認為那是場正義之戰,因為當世界對種族仇殺視若無睹時,就有必要引入外力干預。這當然令和平主義者不滿。但在伊拉克事件上,她卻反對美國出兵。即是說,她有時主戰,有時反戰,有時罵左派,有時罵右派。所以有些人說她是流動箭靶(Moving Target),令左右兩派都預備抨擊她的言論。在她去世後,我發現美國左右兩派都各用自己的方法去演繹她的言論,例如早前希欽斯(Christopher Hitchen)的悼念文章,讚美她的反共言論,也特別強調她在《魔鬼詩篇》事件上的努力,藉以顯示她對狂熱的極端伊斯蘭主義的抗拒——當然這是右派的看法。但從另一角度來看,桑塔格終生反對美國帝國主義。在我跟她的訪談中,她透露自己在蘇聯入侵捷克之前的五年,曾經相信反大美資本主義霸權的共產政制,是人類社會可能的出路,但之後便再沒有幻想。

她甚至在八十年代,形容共產主義為「披上人面的法西斯主義」,當時引起很多左派人士反感。然而在她最後的一批文章裡,有一篇為當年托洛斯基的盟友、小說家韋托.西區(Victor Serge)的小說《杜拿耶夫同志血案》(The Case of Comrade Tulayev)的新版本寫序。她重評西方知識分子與共產主義之間的這一段複雜、痛苦的歷史,是她最動人、最鋒銳的文章之一。

▌文學即自由

馮:既然她是對個別事件表示價值取向,那麼我們是否不需去總括她對生命的統一,統一的意識形態?

陳:我想我們不需用意識形態去分析她的言論,一個獨立思考的人不可能只依從意識形態下判斷,那只淪為盲從教條。桑塔格很著名的一篇文章是〈反詮釋〉(Against Interpretation),但她當然不是絕對地反對詮釋,只是反對當時兩大詮釋流派——馬克思派,以階級和經濟基礎來判斷作品;另外就是佛洛伊德的心理分析被濫用。她認為自己是保護現實,因為作品本身也是現實,不應該讓詮釋——特別是壞的詮釋——破壞人與作品之間直接的溝通。

她對疾病的看法也走在時代前端,在七十年代,不但化療未普及,而且人們對癌症抱有歧視,女人對自己患有乳癌心存羞愧。她在其作品《疾病的隱喻》(Illness as Metaphor)中,就是要掃除通俗文化對疾病的美化、醜化、神話化⋯⋯,人們應該用最恰當的醫療方法去醫治疾病。

馮:你是否知道哪一位作家對桑塔格影響最深?

陳:有很多,她說過自己在十多歲時(第二次大戰之後)讀過德國作家托馬斯.曼(Thomas Mann)的傑作《魔山》(Magic Mountain),更曾經探望當時正流亡加州的這位德國文豪。早期《魔山》的英譯本,沒有翻譯當中法語對話的一整章。為了看懂這一章,她便買了一本法文字典自學法文,後來終於有機會到巴黎,從此便十分迷戀法國/歐洲文化,這無疑影響了她一生的創作。她提過《魔山》不止一次,最後一次,應該是在2003年,她獲得德國和平獎時發表的演說(Friedenspreis Acceptance Speech),演辭題為「文學是自由」(輯於《同時》)。她重提《魔山》是因為她閱讀此書(文學),而找到自己的命運——與自由。

▌桑塔格之死與其後

馮:桑塔格之後,現在紐約以至美國的文藝圈是否仍有活力?令你十分嚮往?

陳:自雷根(Ronald Reagan)政府放棄媒體業權的管制,容許跨媒體的控業權後,現今美國所有傳媒由五個財團掌握,所以一個財團同時可以擁有出版、電視、有線電視⋯⋯

此刻我幾乎認同戈爾.維達爾(Gore Vidal)的話:美國已沒有憲法,只有公關;有選舉,卻沒有政治。薩依德、桑塔格逝世之後,彷彿一整個時代結束了。仍然滔滔力諫的彷彿都是文壇老獅——羅曼.梅勒(Norman Mailer)、戈爾.維達爾等,但他們都年近八旬了。是否他們這一代(包括桑塔格)已是目睹整個美國帝國/文明從盛到衰的一代?

桑塔格逝世的晚上,我知道公眾及有線電視都有報導。但我轉台到全國的新聞網絡,一看究竟。遮天蓋地的是海嘯新聞自然無可厚非。然而唯一的軟性新聞是有關麗莎.明妮梨(Liza Minnelli)再度酗酒,從床上掉落地板,送院治療云云。我喜歡麗莎.明妮梨,但即時的感觸是:也許不是過多人的天災人禍的影像,而是無聊瑣碎,把社會視為肥皂劇的資訊敘述,令我們的良知枯萎。

而小布希治下美國右翼對資訊指鹿為馬式的控制,令我覺得歐威爾小說的題目似乎寫早了二十年,應該是「2004」,不是「1984」,而這依稀也是當代傳媒社會的未來。布希亞的「影像謀殺現實之說」,幾乎不是誇大。

譯《旁觀他人之痛苦》後,我寫了篇英文長文〈戰爭與影像:911、桑塔格、布希亞、維里利奧〉(War and Images: 9/11/01, Susan Sontag, Jean Baudrillard, and Paul Virilio)[6],裡面評述桑塔格與尚.布希亞(Jean Baudrillard)的筆戰。結果《國際布希亞研究學會》(International Journal of Baudrillard Studies)的編輯看到這文章,請我再寫一篇談布希亞。我覺得很有意思,我願意接受這挑戰式的邀請,因為桑塔格對景觀社會理論的劍拔弩張的敵視,不太公允。

但我很高興能於桑塔格生命最後的四年裡結識她,還編譯了兩本她的書。終究來說《旁觀他人之痛苦》是一本樂觀的書,因為她拒絕接受悲觀宿命的社會分析。她批評當代法國的理論,例如布希亞派的社會景觀學說(society as spectacle),或影像謀殺現實的學說。她認為這些人是對現實紆尊降貴。她質問:可以說電視上的新聞只是影像嗎?對於生活在優越環境中的人,媒體是影像,但對於那些活在當中身受其害的人,媒體中的影像卻是最迫切的現實。於這眾聲喧嘩,指鹿為馬的文化環境中,「保護現實」是一股清流;而肯定、堅持、分析影像的道德力量,也就等如於一個程度上肯定了——人仍然能立足於現實世界,作出抉擇的自由。

▌2022 年後記

記得我與桑塔格生前的一次電話通話,是在我報章上看到有人捐出了百多萬美元給加州大學洛杉磯分校的圖書館,以購買她的文學資料庫(Sontag archive)之後。當時我已經登出了《反後現代主義及其他》的這篇訪談,她很喜歡,說我的問題很有深度、很難得云云。她在電話中表示,已經把她的資料稿件給了加大圖書館,「不過手上還留著一些筆記簿。」她當時還跟我說,我要看任何文件都可以問她。

桑塔格大去之後,兒子陸續出版了兩本她的日記選集。我才知道她那次提起的筆記簿是怎麼的一回事。當然今天這些文獻都已經是公開資料了。例如桑塔格兒子里夫出了第一本母親的日記《重生》之後,有書評人去洛杉磯加大圖書館,檢視她當年的日記,發現兒子隱藏了一些資料——原來昔年桑塔格的繼父陷入經濟危機,而她正在大學唸書,所以桑塔格毅然下嫁較她年長不少的教授,某程度上似乎有出於現實與經濟上的需要。可以想像,兒子不太願意公開母親這類型的剖白。

2018年初,我應加大洛杉磯分校李靜君教授之邀,前往放映有關香港雨傘運動的紀錄片《撐傘》,於是順步到圖書館查看桑塔格的資料庫。她曾經跟我說,她尚有很多未出版的稿件。的確如此。但最意想不到的是:原來我與她的通訊文件都在一個「Evans Chan」檔案夾裡面,令我不禁生出泫然之感。之後一位博士生帶我去校園附近的西木村紀念公園(Westwood Village)墓地參觀,裡面最出名的當然是瑪麗蓮.夢露的骨灰座,但原來桑塔格曾經盛讚的楊德昌(她曾經寫了一小段文字稱讚《一一》)也葬在這兒,更觸動了對文化與歲月流逝的感嘆。

楊德昌之墓。桑塔格曾寫一小段文字稱讚他的《一一》。(照片提供 / 陳耀成)

楊德昌之墓。桑塔格曾寫一小段文字稱讚他的《一一》。(照片提供 / 陳耀成)

我想華文讀者,是會對她在文革期間的訪華之行(1973年12月)有點興趣。我拍下了她當年帶回來的雜物,與讀者分享:

桑塔格曾下榻上海「和平飯店」。(現藏於加州大學洛杉磯分校圖書館。照片提供 / 陳耀成)

桑塔格曾下榻上海「和平飯店」。(現藏於加州大學洛杉磯分校圖書館。照片提供 / 陳耀成)

桑塔格當年的照片。(現藏於加州大學洛杉磯分校圖書館。照片提供 / 陳耀成)

桑塔格當年的照片。(現藏於加州大學洛杉磯分校圖書館。照片提供 / 陳耀成)

桑塔格記錄當時行程的筆記。(現藏於加州大學洛杉磯分校圖書館。照片提供 / 陳耀成)

桑塔格記錄當時行程的筆記。(現藏於加州大學洛杉磯分校圖書館。照片提供 / 陳耀成)

1973年12月16日,她從廣州離開中國、飛往河內。(現藏於加州大學洛杉磯分校圖書館。照片提供 / 陳耀成)

1973年12月16日,她從廣州離開中國、飛往河內。(現藏於加州大學洛杉磯分校圖書館。照片提供 / 陳耀成)

__________________________

[1] 英文刊於此站,中譯錄於《桑塔格文選》。back to top

[2] 輯於《重點所在》(Where the Stress Falls)文集內。 back to top

[3] 刊於《土星座下》。 back to top

[4] 印度出生的英國作家薩爾曼.魯西迪(Salman Rushdie)因其著作《魔鬼詩篇》被穆斯林認為褻瀆了他們的真主,自 1989 年 2 月開始受到伊朗已故精神領袖霍梅尼發出的追殺令威脅。 back to top

[5] 據桑塔格兒子里夫的回憶錄《泅泳於死亡之海》,桑塔格下葬巴黎是兒子的決定。 back to top

[6] 刊於Film International。文章請見此 back to top

延伸閱讀

桑塔格紀錄片《許諾的土地》

桑塔格紀錄片《許諾的土地》

回文章列表