要被蘇珊.桑塔格這個人吸引是很容易的,但要愛上她並不容易,因為你永遠不知道她真實的內在樣貌。

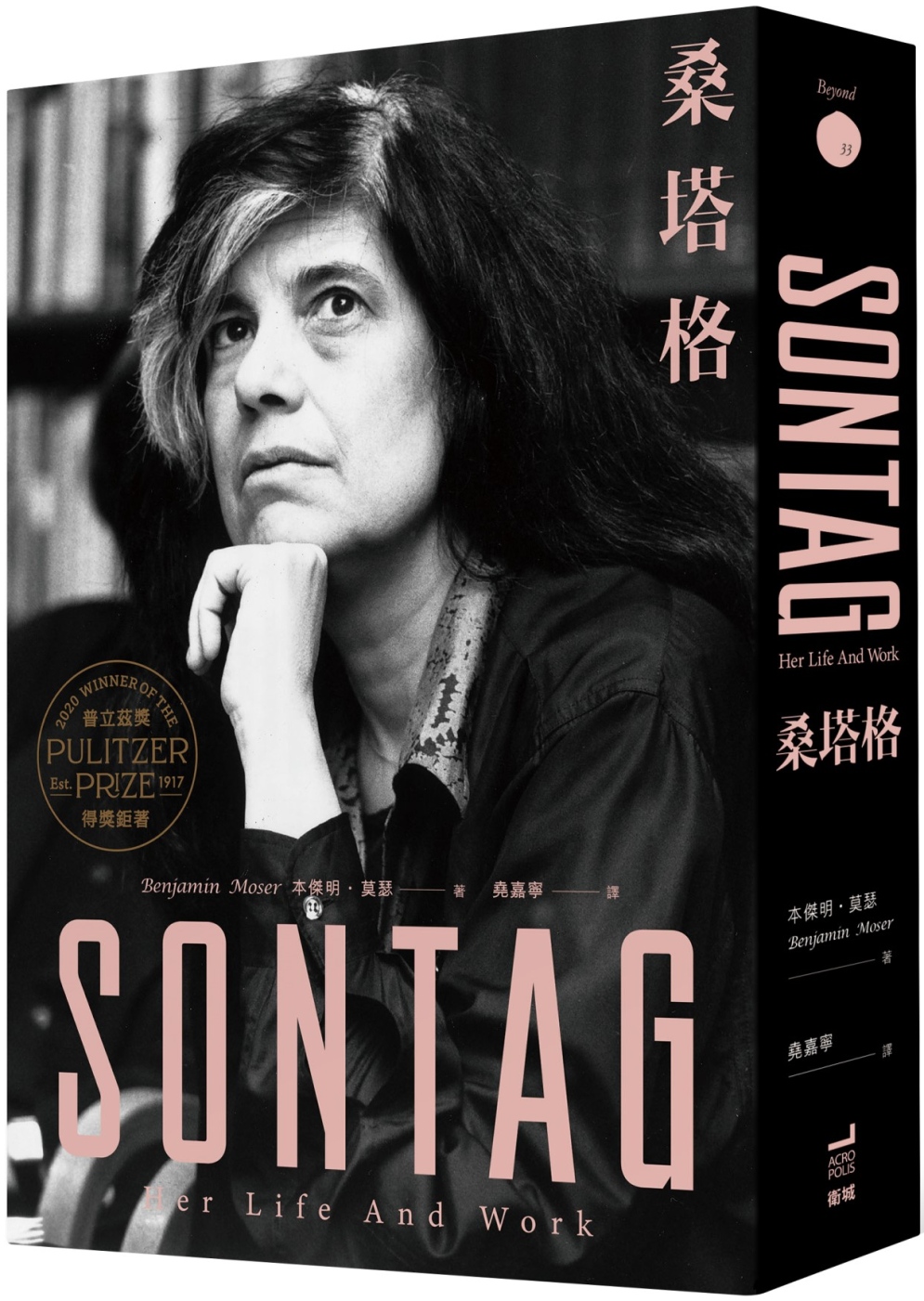

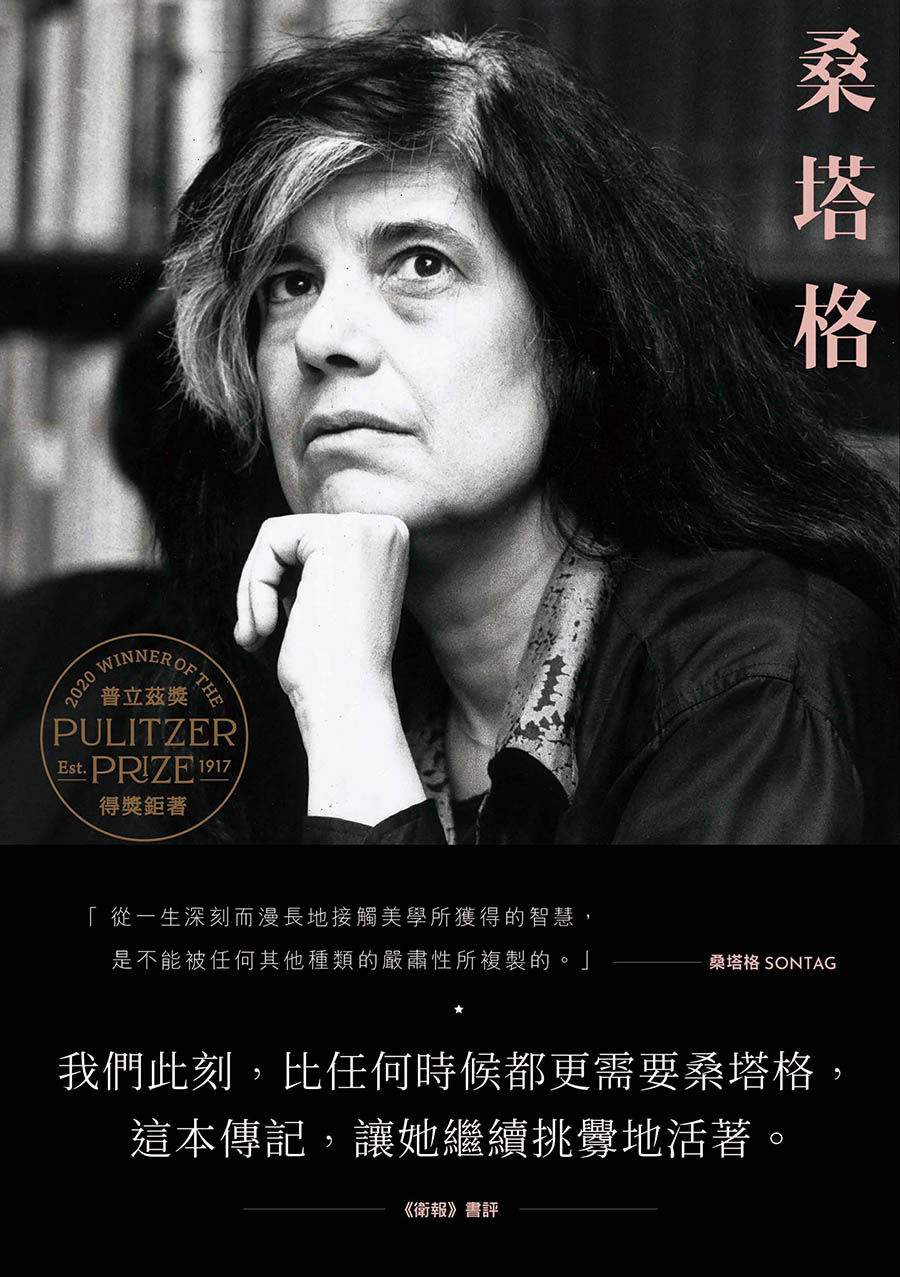

《桑塔格》(Sontag: Her Life and Work)作者本傑明.莫瑟(Benjamin Moser),在一篇《紐約時報》的訪問中提到:「傳記是一種隱喻⋯⋯它不是個體的生命本身;而是關於書寫一個人的生命。就像是一張相片──許多人都拍過她的相片,呈現不同的面貌。你必須尋找自己看見她的方式。而這就是我看待她的方式。」這本英文原著長達八百頁的傳記,包含了桑塔格自己留下來並未曾公開過的日記,以及作者莫瑟針對她的親人、愛人、朋友與同事們大量的訪問所集結出,關於桑塔格生命的「證據」。

但是傳記的寫作,就如桑塔格長期書寫與批判的核心議題,無論人們如何試圖接近真實,「詮釋」比真實本身具有更強大的力量。做為一名二十世紀幾乎傳奇性、橫跨創作、評論與藝術領域的女性知識分子,桑塔格不僅在二十多歲就成名,成為美國文藝圈的新星,被封為「美國文學界的黑暗女士」與「曼哈頓女巫」,以及安迪.沃荷(Andy Warhol)攝影的主角之一;更重要的是,桑塔格在很年輕的時候就知道隱喻與形象的關鍵地位。她在11歲時就下了要如何受人歡迎的重大決定,她寫道:「我明白了外+內區別。」內在的本我與外在的形象、真實與隱喻間的鴻溝,不但成為她後來書寫的主要命題,從著名的《反詮釋》至《論攝影》,也是她生命中恆久的核心議題。

安迪.沃荷鏡頭下的蘇珊.桑塔格。

安迪.沃荷鏡頭下的蘇珊.桑塔格。

桑塔格擅用自己的外貌與形象,卻也深深排斥不同的標籤化,包括她做為一名女性以及她酷兒(或者游移不定的同/雙性戀)的身分。在洛杉磯好萊塢這座必須體面的城市中長大的她,身材高䠷,橄欖皮膚,擁有深邃且不妥協的眼神,她那深色的頭髮帶著一撮看似隨性的白髮,其實也是精心設計過的呈現。美國最知名的喜劇節目《週六夜現場》(Saturday Night Live),甚至有一頂依照桑塔格所特製的假髮陳列在拍攝間的衣櫃,標示為「一種對於紐約知識分子的喜劇性替代呈現」。

她想要成名的欲望在極為年輕時就萌芽,為此她甚至認為睡眠即是「死亡」與「怠惰」,必須竭力避免。她訓練自己將一天的睡眠減少至五個小時,而在中年後,則是靠著安非他命維持那不符合人性的長時間的意識與知覺。只要是清醒的時刻,桑塔格必定閱讀大量書籍、看電影,她人生大半在紐約的日子即是這麼度過,在中國城吃午餐,在蘇活區看場下午電影,再繞去切爾西看戲,她是一名典型的紐約客:與這座城市一樣地淺眠。

桑塔格不僅渴望寫作,她追求的更是一種幾乎古典知識分子的生命狀態。但這樣的創作模式也造成對她肉身的耗損,甚至是與肉身抽離的狀態。她大量地吸菸、使用安非他命、灌入一杯又一杯的咖啡,思考跟不上打字的速度。不需要睡眠的,給人瀟灑印象的桑塔格,莫瑟精闢並幾乎嚴厲地形容她:「對於一個喜歡『假裝我的身體不在那裡』的人來說,這說不定顯得很正常。但是一個人的形象後面當然隱藏有一個真實的人、她的肉身,不管再怎麼堅定地否認,它最後仍然會跳出來彰顯自己的存在。」做為二十世紀最重要的知識分子之一,除了她所留下的文字與作品,也讓人不禁想要更接近她的內心,搜尋是什麼時代的因素與個人的經歷,促成這一名知識分子的養成。也因此,閱讀《桑塔格》有如閱覽了她一生的祕密,給予讀者一種偷窺的罪惡與快感。

對「同性戀」的愛與恨

桑塔格到底是什麼樣的一個人?作者莫瑟非常在意「真實」這個命題,也不斷挖掘她謎樣的愛恨情仇,以及她本人有如她作品般一樣難猜透的內心。

傳記《桑塔格》將她生命矛盾的命題歸咎在她的性向認同上。即使當代讀者會記得桑塔格,多數是因為她與酷兒文化緊緊綁在一起的作品,比如〈關於「坎普」的札記〉與後期關於疾病的書寫《愛滋病及其隱喻》,莫瑟不斷提到桑塔格在性愛中的失措、壓抑、不滿足,甚至是被虐,以及她對自己女同性戀慾望的隱藏和羞恥。如此私密並幾乎苛刻的呈現,與桑塔格留給世人的印象有著極大的落差。她應該要是一名幾乎能迷倒眾生、敢愛敢恨、完全明瞭自我行為與動機的知識分子,但在傳記中的呈現,莫瑟描繪了幾乎一百八十度相反的她:充滿自我懷疑、恐懼與不確定,甚至過度小心翼翼。

這樣的書寫策略也讓《桑塔格》出版後受到一些批判,並引起關於傳記書寫的道德爭議,《紐約客》一篇書評即稱它為「不虔敬的傳記寫法」(the unholy practice of biography),特別是大量引用日記為素材的後果,讀者接觸到的則會是這名知識分子內在最分裂且不安的一面──這並不是所謂的「真實」,只是真實的另一個面向。桑塔格在1963年的日記中寫道:「我們一直想要的是真實嗎?對真實的需要並非持續不斷;就像對休息的需要一樣。」我們只知道關於被觀看的風險,桑塔格早已經想過了,像是她在《論攝影》所提到的,相機並非只是拍攝對象光影的反射,而是一種入侵,甚至會讓被觀看者遭到分解,她形容這是「耗盡一層層身體」。

無庸置疑,在《桑塔格》中最具戲劇張力的描繪即是她的愛情生活。雖然桑塔格曾經有過一段異性戀婚姻與一些男性愛人,但她的性愛對象仍以女性居多,她卻從未公開承認過她的性向,也似乎恥於面對這件事,甚至是對身邊親密的家人與友人隱藏這件事實,以及她自己。她從很年輕的時候就將自己對書寫的渴望投射於她的「同性戀傾向」上:「我渴望書寫,這種渴望與我的同性戀有關。我需要有個認同的身分當武器,來反擊社會對我的敵視。」出生於1933年的她,在人生中最精華的創作歲數,經歷了美國在面對同志社群最激烈變化的幾十年,從同性戀被反共麥卡錫主義列為黑名單的五〇年代、同志解放運動以及女性主義運動崛起的六、七〇年代,以及愛滋流行與新保守主義反撲的八〇年代。同性戀的意涵,從不可言說的叛國共產分子,轉換為次文化潮流與革命的象徵,直到七〇年代後精神學界正式的去病化,「疾病的隱喻」卻有如影子般難以在主流社會中徹底去除。對於桑塔格來說,倒不是她真的相信有同性戀傾向是一種「錯誤」,而是同性戀者的身分將會讓她從她所追求的帶有歐陸哲學風采、追求理性與普世人文主義的知識分子道路中偏離──至少在她的認知中,同性戀即是高雅的相反,甚至是通俗的。

但是桑塔格的矛盾,在於她並非全然拒絕自我與同性戀爭議的關聯,只是用一種彷彿更高級、抽離,並且嚴肅的方式去抵抗世界對同性戀的惡。桑塔格成名的時代剛好處於第二波女性主義高峰,當代的女性主義者試圖找尋對抗性別二元對立的論述,尤其是以西蒙.德.波娃的《第二性》出版,引領了二戰後歐美性別的反思,推翻生理決定論(男人出生就是比女人優越),並且強調性別「自我建構」的可能。即使桑塔格並未自我定義為一名女性主義者,這樣的論述影響著她對於「坎普」(camp)的分析,拒絕單一性別詮釋的視角,而更重視性別「技巧化」的過程。在坎普誇飾的展演中,所謂想像中的「本質」即被消除了──男性、女性、高雅、低俗──我們並不能再推敲它背後的「真實」,因為那本身就不存在。我們必須用一種純粹的美學去感受它,這就是「坎普」以及桑塔格《反詮釋》的方法學。

她在1964年出版的〈關於「坎普」的札記〉一文,引起美國知識圈大量的討論,《紐約時報》也在隔年報導:「不是『好』壞味,也非『壞』品味——它叫做『坎普』(camp)」。在這篇引起軒然大波的文章中,桑塔格將「坎普」(一種以同性戀為典型主體的大眾文化)置入現代主義美學的範疇,她認為菁英的藝術視角已岌岌可危,隨著資本主義的蓬勃發展以及戰後美國消費市場的崛起,有如安迪・沃荷將藝術混合商業的趣味玩弄,給予觀眾一種全新的視覺快感,帶著一種缺乏和諧的荒謬與過剩美學的誇飾,充滿誘惑。

她寫道:「坎普強烈地吸引我,我也幾乎同樣強烈地被坎普所冒犯。」傳記作者莫瑟認為,若將句子中的「坎普」換成「同性戀」,我們就更能接近桑塔格內心的衝突。這篇文章讓31歲的她一夕成名,讓她成為安迪.沃荷想要拍攝的對象,甚至成為賈姬.甘迺迪(Jackie Kennedy)的晚餐友伴。不過這篇文章的流傳,也使得她個人與「同性戀」圈子的連結在大眾印象中再也難以分割,畢竟她對所謂「圈內」的次文化觀察與體會都顯得太過貼切。

在她所有面對公眾的寫作中,桑塔格從未承認過她對女性的慾望,面對「同性戀」一詞,她一直是維持一定的知識上的距離。或許是她早己觀察到,在當時相對不友善的社會,若要被嚴肅地被當作一名知識分子對待,必須抽離自我的愛慾。在她《恩主》(The Benefactor)這部長篇小說中,她透過角色讓-雅克(Jean-Jacques)提出她對同性戀內外分裂的狀態描繪:「你也看到了,同性戀就是戴著面具進行的一種玩樂。」猶如她針對坎普的詮釋,在她心中同性戀文化的顯學,雖然是可以對抗文藝圈中陳腔濫調的高雅美學準則,仍是帶著一種無可避免的虛假、玩鬧,以及逃避主義。

分歧的知識主義者典範

在《桑塔格》中比較讓人耐人尋味的是,桑塔格本人對於「女同性戀」的想法,畢竟她的書寫多數是指向男同性戀的次文化:一方面欽羨男同性戀的外顯性,一方面鄙視它易流入的俗套。《桑塔格》珍貴的部分在於它揭露了桑塔格對於自身愛戀對象的私密想法。她的女性愛人都有超乎她能力所及之處,作為一名猶太裔的中產階級美國人,個性好強的桑塔格一輩子即是在追求成為「什麼」(something),而她愛上的女人剛好都擁有她天生所沒有的特質:比如她在歐洲遇見的卡洛塔(Anna Carlotta del Pezzo),一名過著幾乎封建式奢華生活的那不勒斯貴族,生活的重心即是她的「存在」本身,要她為什麼事情而努力,對於卡洛塔幾乎是一件冒犯的要求。桑塔格深知卡洛塔的表面與空洞,卻也被她外顯的魅力所深深吸引,如同她提出對於「坎普」的詮釋。桑塔格的另一名古巴裔美國愛人,艾琳(María Irene Fornés),對於她有著相仿的矛盾。艾琳對於桑塔格充滿著肉體上的吸引力,而非智性上的,這樣的反差卻讓桑塔格感到安全。她在日記中寫道:「現在我認識+愛上了某個不像我──譬如不是猶太人,沒有紐約類型的知識背景的人──卻未因此得不到親密感。我總是意識到我〔是〕外來陌生身分,感覺與別人缺乏共通背景──這讓我大鬆一口氣。」

渴望逃離自己肉身的桑塔格,在別的女人身體上得到一種暫時、過度理性思考的緩解,並且給予她仿若自虐般的寫作生活一種正向的補給與衝擊。艾琳給予她前所未有的肉體上的高潮,並讓她感受她長期過於抽離的「自我」的一部分。雖然桑塔格曾在日記中寫道:「我唯一想成為的作家,是那種暴露自己的作家。」她的作品在〈關於「坎普」的札記〉後,走向與七〇後女性主義強調「個人即是政治」(the personal is political)的另一條道路。換句話說,長期以漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)為知識分子典範,堅持普遍性與理性的桑塔格,在身分認同政治當頭的七〇年代,與當時崛起的新一波女性主義漸漸走向分歧。她1975年發表〈迷人的法西斯〉(Fascinating Fascism)這篇文章,引起她與女同性戀女性主義詩人艾德麗安.里奇(Adrienne Rich)的激烈筆戰。一來一往的辯論中,她們兩人對於詮釋一名叫做蘭妮.萊芬斯坦(Leni Riefenstahl)的女性導演的電影產生劇烈分歧。桑塔格認為,曾參與納粹黨宣傳拍攝的萊芬斯坦的作品,有著嚴重的道德問題,而她的作品再度流行,只因為她是一名「女導演」,顯示女性主義走向「純粹的煽動行為」。里奇則認為,桑塔格對於女性主義運動的批判毫無證據,她主張女性主義者並非未經批判地去審視萊芬斯坦的作品,而是想理解「這名女性在運作心靈時更深的複雜性,有什麼感情的基礎告訴她要這麼做」。

與桑塔格同個世代的里奇,某種程度上恰好是桑塔格的相反。里奇的作品中毫不忌諱地控訴父權體制下所產生的對女性的暴力,在性相對保守的時代,也是少數大膽出櫃的女同性戀者。她在1986年所寫的〈強制異性戀與女同性戀的存在〉(Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence),至今仍是性別研究中的經典,強調女同性戀作為一種「政治化」的、抵制父權異性戀機制的身分認同,而非純粹關乎情慾。她對於女性所處的壓迫與糾結內在情結的關懷,比起桑塔格傾向抽離的歐陸哲學性思考,有著本質上截然不同的書寫與分析視角。這場筆戰的風波,桑塔格對於里奇的批判,也導致女性主義圈漸漸與桑塔格遠離。傳記作者莫瑟在此毫不掩飾他對里奇的尊崇,以及對桑塔格的不滿,尤其是針對桑塔格從未願意公開出櫃這件事,他寫道:「桑塔格為了維持她的文化核心,所付出的代價就是不真實;而那種核心也正在轉移。」或許作者對於桑塔格「不真實」的責難是過於嚴厲了,但是他的觀察並非不可參照。從歷史的宏觀角度來看,七〇年代的批判思潮典範的確正在移轉,而且是從桑塔格所擅長的、具有高度辯證性的抽離觀點中離開,尤其是在女性主義的思潮中,主導著一種更重視主體經驗的、思考與肉身合一體現的性別視角,反對思考凌駕肉體的笛卡爾主義。

成為隱喻的桑塔格

八〇年代美國愛滋病的流行,以及雷根總統上臺後,主流新保守主義的反撲,使得文藝圈掀起比起七〇年代更加激進的批判以及更直接的政治控訴。桑塔格所經歷的六、七〇年代,知識分子對抗的並不是保守主義,而是自由主義,說穿了那些論述即是進步陣營內部的派系之爭,這讓當時她普世性的左翼觀點有所立足之處。但是雷根崛起後──有如2016年的後川普時代──左翼終究被提醒了極端右翼民族主義的存在,反墮胎、反跨性別、反環境保護、反種族平權,以及宗教右翼的興盛,使得左翼知識分子必須更正面地去反駁保守主義的侵噬。八〇年代的另一個攸關整個社會的嚴峻問題,即是雷根政府對於愛滋病的汙名化──稱它為「同性戀癌症」──這也讓左翼對於「標籤化」的想法有所修飾,不再一味地認為標籤化即是拒絕普遍性的退後論述,或甚至是一件「難堪」或「反智」的事情。畢竟在愛滋的年代,「出櫃」變成一件急迫的事,像是當時美國基進酷兒愛滋團體ACT UP的著名標語所提醒大眾的:「『沉默=死亡』(Silence = Death)」。

身患結核病與癌症的桑塔格,在八〇年代末出版了另一部她畢生中極具影響力的作品《疾病的隱喻》。愛滋病的緊迫性,讓知識的語言被推到政治的最前鋒,以對抗保守主流文化將同性戀的性與疾病綑綁在一起的既定印象,在最前線的酷兒行動主義者們,也開發出了新的語言來拒絕恐慌,並將同性戀去病化。桑塔格認為,疾病的隱喻對於患者與社會如何理解疾病,是沒有幫助的,反而會影響人們對於疾病的正確判斷。她透過自身的結核病與癌症為例,企圖打破隱喻包裝的疾病的真相。桑塔格始終如一的理性主義與普世論,在書寫愛滋病時,卻讓她在這場對抗保守主義的浪潮中成為一名抽離的旁觀者。比起許多同期出版關於愛滋的作品,像是最著名的東尼・庫許納(Tony Kushner)的劇本《天使在美國》(Angels in America),或者是由非小說文學作品改編為電視劇的《世紀的哭泣》(And the Band Played On),都講述愛滋感染者讓人心碎的故事以及他們所自立建造的社群,這顯得桑塔格對愛滋病的書寫格外生冷與抽離。她慣於使用的後設式語言,或許反而讓她的自我在這場與生死對抗的運動中成為一種隱喻。在對愛滋病的汙名化提出問題時,莫瑟精闢地指出,桑塔格仍是選擇了抽象式的書寫邏輯:她以「那個身體」取代「我的身體」。沒有經驗的「證據」,讓人難以感受她提出問題的急迫性。拒絕隱喻的桑塔格,最終卻讓自我在書寫中成為隱喻,這也許就是桑塔格最大的矛盾,但也是她至今仍能跨越時代,繼續被眾人談論的原因。

即使傳記對桑塔格的書寫政治是帶有批判的,特別是針對她一再拒絕出櫃這件事,這本充滿大量資訊的傳記呈現了許多我們無法接近的桑塔格生命面向:她巨量的閱讀、常年不間斷的日記寫作、她豐富的愛人們、勢不可擋的野心,以及經歷無數病痛後仍堅持活著的肉身。她在七〇年代與九〇年代,二度擊敗癌症後,又罹患白血病而必須進行骨髓移植的療程。她不僅比任何人都更嚴肅看待生命,並且更認真對待一名知識分子一輩子必須做的不懈努力。1975年時,她身旁的文藝界友人連續傳出自殺的噩耗,包含知名的攝影師黛安・阿巴斯(Diane Arbus),桑塔格即在日記中告訴自己:「我不想接受失敗。我要成為倖存者。」一輩子被戰爭與屠殺的議題所困擾的桑塔格,雖然將肉身隱藏於文字之中,但她一生都關切痛苦如何被影像所呈現,以及影像本身的暴力。她所留下的作品與她的意志一樣,也是在眾多知識典範轉移、潮起潮落後的生存者。她與時代的逆流,或許就是她沒說出口,卻最「酷兒」的一部分。

2020年,新冠肺炎成為史無前例的世界大流行病,右翼民粹主義四處崛起,反智的保守與威權力量再度踏入主流的舞台,她所寫的《疾病的隱喻》又再次提醒,我們必須依照疾病的事實去陳述並分析它所帶來的議題,過度的隱喻,比如將病毒比擬為「外敵」,反而會導致政策與理智的分歧。而在這個知識分子必須裸露自我並直接闡述立場的年代,若是桑塔格仍在世,她可能不會再成為有如二十世紀時那般耀眼的文學名星,因為她的謹慎,內斂,以及令人困惑卻迷人的內在壓抑特質,會讓她在當代成為一名局外人。但是我們的時代更需要桑塔格,因為她對於生命必須感受更多、更廣的堅持,她所象徵的事物,一名知識分子的可能,仍會永久地留存。

延伸閱讀

回文章列表