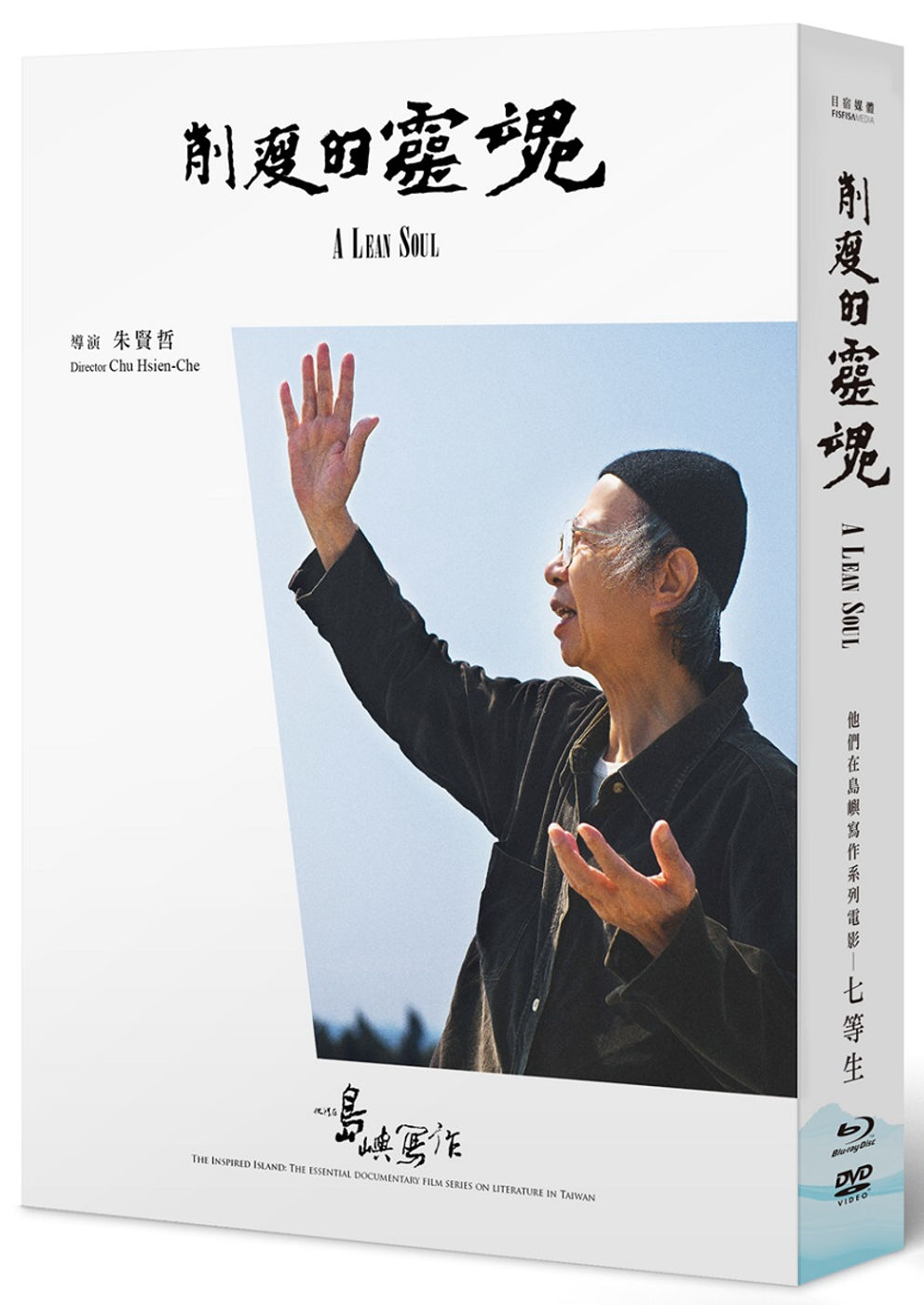

「他們在島嶼寫作」第三系列推出文學紀錄片新作,此次以朱家為對象,分別由朱天文導演父母朱西甯與劉慕沙的《願未央》,以及林俊頴導演朱天衣、朱天文、朱天心的《我記得》,當一個屋簷下都是作家,他們的文采如何開枝散葉、哪些成長背景影響了他們的創作,那些傳世的經典作品又是在什麼景況下寫出?

一、水花與鐵漿

淅淅瀝瀝,清水從誰家女兒的手上傾撒在了綠草嫩藤上。不過一番家常光景,但因為就是朱家,家常也顯得銅青苔冷。

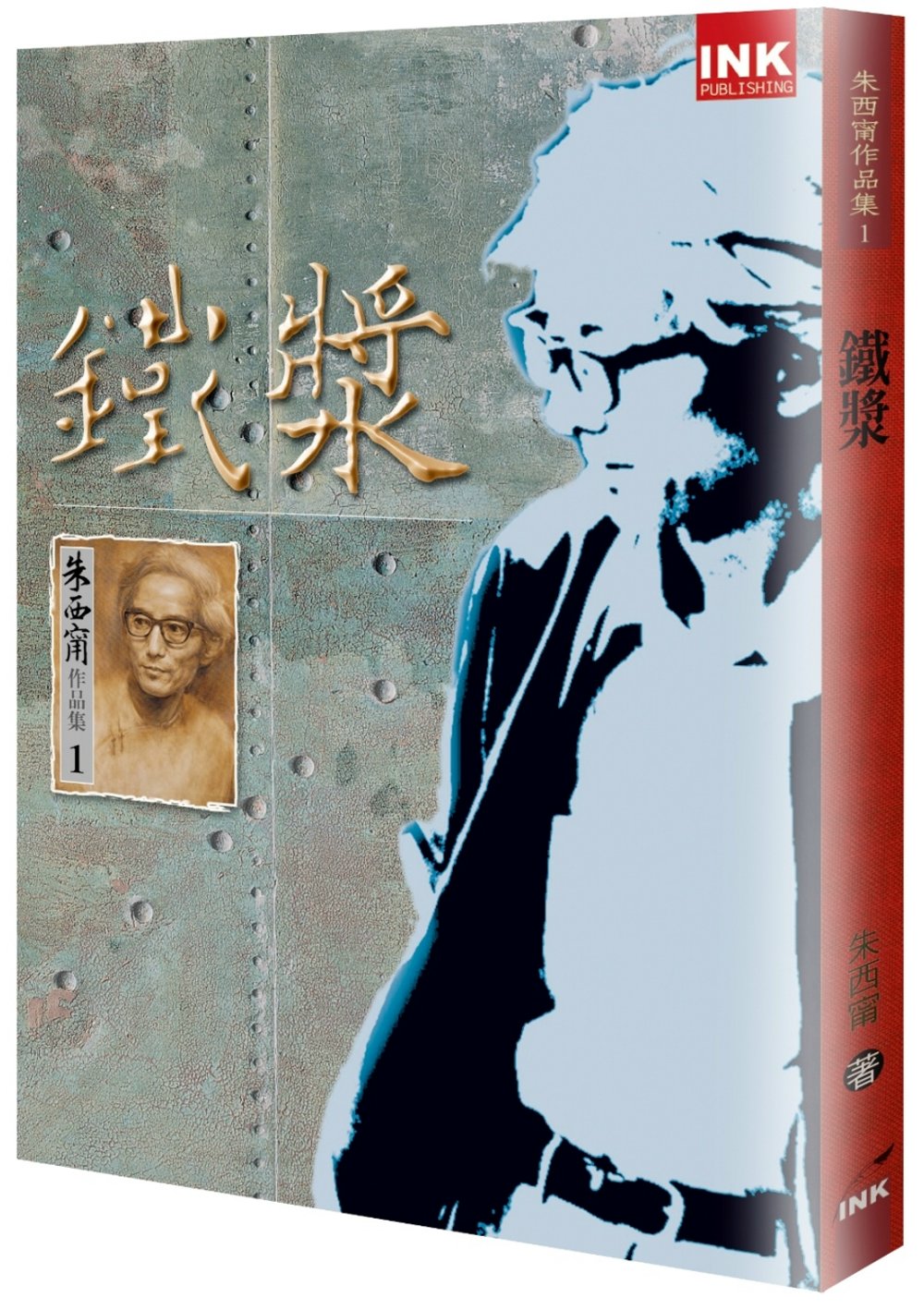

從1950年代的《大火炬之歌》,一路直到過了一個世界的未完遺作《華太平家傳》,朱西甯寫了一輩子,心底也蒼涼孤寂了一輩子。他與妻子劉慕沙很早便認識了,兩個青春男女的通信往來裡,無非都是家國悲涼,要以文學救贖之奮起之──劉慕沙是翻譯家,但朱西甯是徹底的創作者,我心底想的是,這一聲終究還是朱西甯勝利了──在他瘦削的體內有著一管子使不盡寫不完的寂寞的「永恆」的墨匣,成為他個人內部的勝利的枷鎖。

《鐵漿》的自序〈一點心跡〉中,朱西甯這般寫道:

「彷彿我就喜歡這一點點的永恆;在我們無所戀棧,但在陳舊裡,可能有不少的帝國故事。而我追尋的,撲捉的,又不是那些,也不可能感受得到,太遙遠了罷,然而永恆總在我們身邊;因為那昔在、今在、永在的創世主,不斷向我們展現的新象,萬不是明日便舊了的新,也萬不是另起爐灶的新。若是我們還能多看一眼那五萬萬張受難的面孔,那一千一百萬平方公里荒蕪的土地,我們便不致認可咖啡新於龍井,而高跟鞋新於適從纏足蛻變出來的天足了。(節錄)」

如此,我們便能從以朱西甯、劉慕沙為主角、朱天文為導演的電影《願未央》裡,窺見那古鏡裡的一點點銅綠色。那是朱西甯做了一輩子教徒的忠誠,那是他孺慕張愛玲一輩子、結果換來一信絕交的傻氣。

朱家舊照:左起劉慕沙、朱西甯。(圖/《願未央》劇照,目宿媒體提供)

朱家舊照:左起劉慕沙、朱西甯。(圖/《願未央》劇照,目宿媒體提供)

劉慕沙是經典日本文學的重要譯者。(圖/《願未央》劇照,目宿媒體提供)

劉慕沙是經典日本文學的重要譯者。(圖/《願未央》劇照,目宿媒體提供)

無論對於誰,朱西甯總是忠誠不二的,只要他認定者,便一輩子不離不棄,這其中,當然也包括他最信賴也最摯愛的文學──在《願未央》中,以空景靜靜凝視著朱西甯夫妻當年的舊書桌,一橫一豎,兩人就面對面地一個寫作,一個翻譯,而教我驚異的,是那桌子的普通尋常:一張鐵桌墊上一幅草綠色的塑膠板,上面再壓緊一塊玻璃板──在那上面,成就了《旱魃》;成就了《鐵漿》;成就了《八二三注》;成就了其七度易稿,第八次寫了三十萬字被白蟻一夕蛀光,前後寫作近二十年後重寫五十八萬字、終究捨不得完稿過半的《華太平家傳》……任是一名作家花了一甲子有餘,寫出了莫大一卷軸的清明上河圖,在時間無情的逼視下,也是不甘心不得不化做了齏粉的。

也就在那兩張平平凡凡的書桌前,我們看見了佝僂著背脊一心向稿紙、一頭銀髮閃亮如絲的朱西甯;以及一邊操著譯筆一邊燒菜撣塵、同時哄女兒哄先生也哄哄自己的劉慕沙。一對絕世文學夫妻,亦有著與他人無異的普通日常。即使稿紙上沸騰著燃燒著的,是這樣的地獄場景:

大家眼睜睜,眼睜睜的看著他孟昭有把鮮紅的鐵漿像是灌進沙模子一樣的灌進張大的嘴巴裡。

那只算是極短極短的一眼,又哪裡是灌進嘴巴裡,鐵漿劈頭蓋臉澆下來,喳──一陣子黃煙裹著乳白的蒸氣衝上天際去,發出生菜投進滾油鍋裡的炸裂,那股子肉類焦燎的惡臭隨即飄散開來。大夥兒似乎都被這高熱的岩漿澆到了,驚嚇的狂叫著。人似乎聽見孟昭有一聲尖叫,幾乎像耳鳴一樣的貼在耳膜上,許久許久不散。

可那是火車汽笛在長鳴,響亮的,長長的一聲。

孟昭有在一陣衝天的煙氣裡倒下去,仰面挺倒在地上。

鐵漿迅即變成一條條脈絡似的黑樹根,覆蓋著他那赤黑的身子。凝固的生鐵如同一隻黑色大爪,緊緊抓住這一堆燒焦的爛肉。

──〈鐵漿〉

在平凡的書桌前,我們看見了一對絕世文學夫妻。(圖/《願未央》劇照,目宿媒體提供)

二、你記得古都

與朱家父輩的故事氛圍截然不同的是,由林俊頴導演的《我記得》,少了許多必須正正經經坐下來細細考據的舊照片與老手稿,取而代之的,是朱天文、朱天心、朱天衣這三姊妹的頰顰眉媰,因為她們還在,所以她們可以說很多很多的故事,包括往生送死的大事,也包括辮子和長洋裝和男孩子的情書等等瑣事,──使得整部電影成就了一份踏著記憶街景而按心索驥的故事大業。

三姊妹祭拜胡蘭成之墓:左起朱天衣、朱天心、朱天文。(圖/《我記得》劇照,目宿媒體提供)

三姊妹祭拜胡蘭成之墓:左起朱天衣、朱天心、朱天文。(圖/《我記得》劇照,目宿媒體提供)

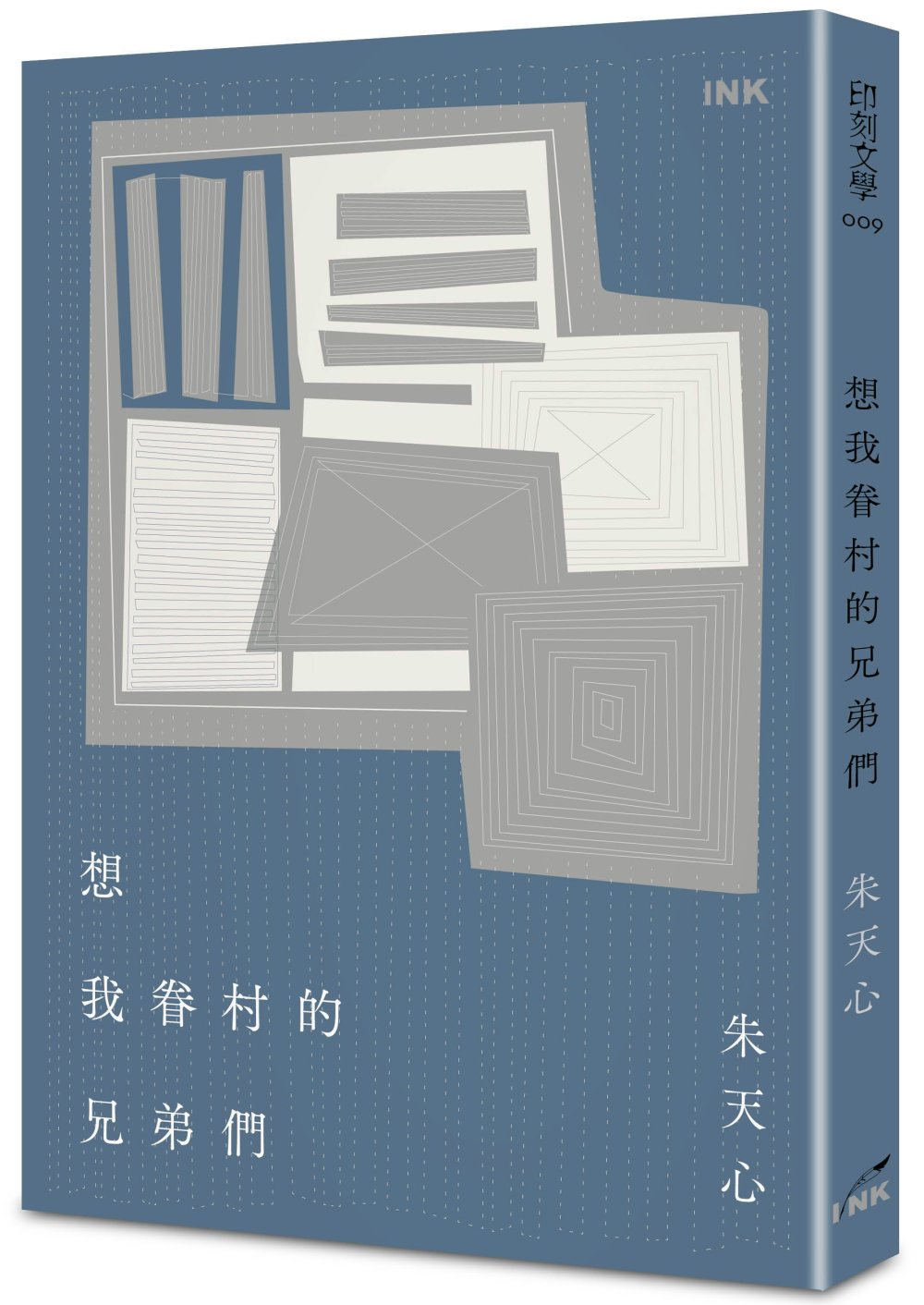

摘取為電影片名的《我記得……》是朱天心的小說集,掩鼻讀來一股奇幻得要命的拾荒氣──蠻不講理光怪陸離,有生前溫柔甜蜜死後變成巨獸的男子亡妻;有收集都市資訊垃圾的變態老者,最後在時間消蝕中退化成為一尾尋光的爬蟲……比起《擊壤歌》裡,那一團甜蜜蜜香撲撲的、成日懷著不成文少女心事的小蝦,和成天擠擠嚷嚷騎了單車就去二二八公園酸梅湯解渴又復上路,在總統府前高唱Yesterday的貓咪小橘喬──小蝦一身綠衣黑裙躺在學校草地上好寶愛著自己的青春。……又或者,突然轉了個髮夾彎的《想我眷村的兄弟們》裡,那好多個無名的小玲和老X,教眷村成了一片魔魅乳蜜之地,其中不僅秘辛流淌還身段分離呢:陸海空派系的太太們各各色色,穿街過巷交換鮮果蜜漬是一回事,到了晚飯時段長吼點算自家孩子名字是一回事──朱天文是那麼心愛著眷村,愈是愛愈是懂得其中髒穢,就算是身上搓下的汙垢也是金箔的,何需半點避諱。

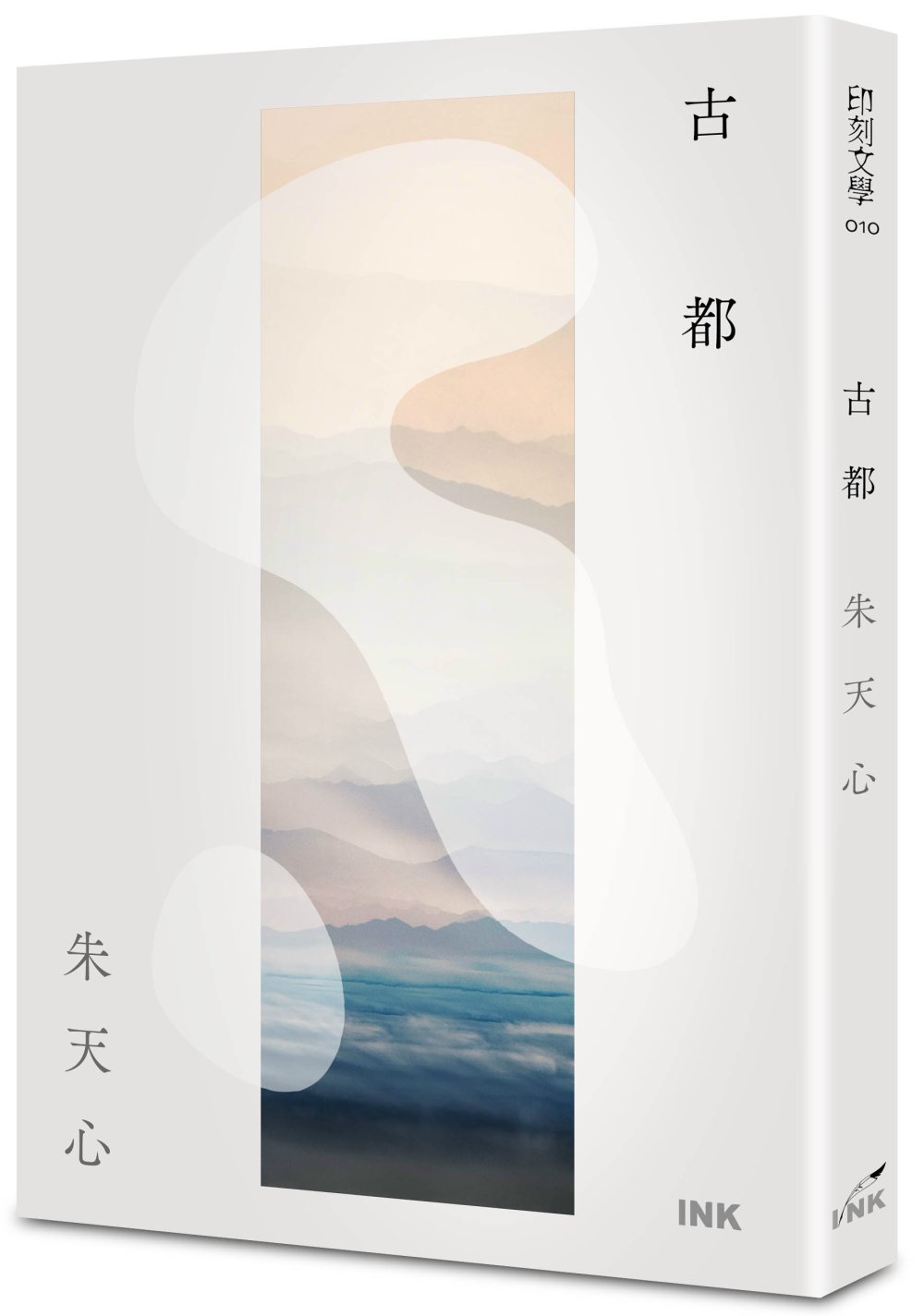

但古都還在,就在你我腳下眼前──導演林俊頴陪著朱天心,走了一整趟《古都》的台北路線,溫州街迪化街青田街甚麼甚麼街的,一路走一路點點指指就是那顆樹啊,現在圍起來蓋牆啦,現在要保護老樹啦,要種植新樹啦,哪棵老樹又給折了腰──

散散步履,走走停停,兩人如不倦怠的小孩在台北城內做他們的遊戲,於是一日將盡,白晝走到了傍晚,兩個人終於站在了那《古都》的盡頭:

「近高架道路了,愈發高聳如監獄圍牆似的灰牆,素淨得沒有半點塗鴉,沒有半點!

這是哪裡?……你放聲大哭。」

《古都》是京都與台北的交織繞頸曲,是朱天心對自己長大的台北城再甜蜜不過的悼亡曲,甜得非得大哭一場,否則何來得以洩愛除恨、一身乾淨從頭再來過?

朱天心常於咖啡店專注寫作。(圖/《我記得》劇照,目宿媒體提供)

朱天心常於咖啡店專注寫作。(圖/《我記得》劇照,目宿媒體提供)

三、世紀末女兒

如果說朱天心在哀哀嚶嚶裡做完她的大夢三場(青春,眷村,古城),那麼,看起來更加溫文儒雅的朱天文,卻夠本事在文字裡張牙舞爪得更猖狂更猙獰。她從不否認台北,她熱愛台北獨有的熱鬧空靈,像跳了一隻舞又參完一心禪,城市於她而言,究竟有多麼破敗就便有那般華麗:

這是台灣獨有的城市天際線,米亞常常站在她的九樓陽臺觀測天象。依照當時的心情,屋裡燒一土撮安息香。

違建鐵皮屋佈滿樓頂,千萬家篷架像森林之海延伸到日出日落處。我們需要輕質化建築,米亞的情人老段說。老段用輕質沖孔鐵皮建材來解決別墅開天窗或落地窗所產生的日曬問題。米亞的樓頂陽台也有一個這樣的棚,倒掛著各種乾燥花草。

米亞是一位相信嗅覺、依賴嗅覺記憶活著的人。安息香使她回到那場八九年春裝秀中,淹沒在一片雪紡、喬其紗、縐綢、金蔥、紗麗、綁紮纏繞圍裹垂墜的印度熱裡,天衣無縫,當然少步調錫克教式裹頭巾,搭配前個世紀末展露於維也納建築繪畫中的裝飾風,其間翹楚克林姆,綴滿亮鉑珠繡的裝飾風。

──《世紀末的華麗》

同名之篇〈世紀末的華麗〉裡,簡直把整個世紀風行過的織錦剪裁全都細數一遍,教人好生心驚:作為小說家的朱天文,同時竟也是個不折不扣的時尚評論家。而米亞與她的姊妹們(尤其是寶貝),便成為小說家筆下最好的紙裝人形,如日本紙形娃娃那樣,明明曉得只能活在金箔銀繡上,依舊那麼齊整風華地正襟危坐。

米亞是朱天文所寫過的最最教人羨慕的女子:首先,小說家設定了米亞有好手藝能養活自己,她在現實與感情上皆不倚靠男人,戀愛二字於米亞不過是好真實的家家酒遊戲;再來,米亞身段姣好青春不滅,不像寶貝結了婚生了孩子變化一身敦實婦人身,米亞誓言一輩子崇拜自己,這一點也隱約撞見了《荒人手記》裡阿堯的影子;最後,米亞那股子灑脫勁兒比老段更男人,也顛倒了男女成套的權力情慾,小說家預言:屬於男人的世界終將消亡,而女人將以嗅覺重建起這感官世界,那創世女神非米亞莫屬,在米亞的體內有一具嬌小的蓋婭即將動身。

也許是《世紀末的華麗》那麼天真芳豔,像一個成熟得不得不摘取的飽滿身驅,而開啟了小說家後來對於彼一輩張狂香豔者之凋零的預感,且是被無可僭越的AIDS所擊敗。

《荒人手記》開卷便揭示:

我以我赤裸之身作為人界所可積受最拜倫德行的底線。在我之上,從黑暗到光亮,人慾縱橫,色相馳騁。在我之下,除了深淵,還是深淵。但既然我從來沒有相信過天堂,自然也不存在有地獄。是的在我之下,那不是魔界。那只是,只是永遠永遠無法測試的,深淵。

──《荒人手記》

若你也在電影裡看過朱天文那一張那麼窄小那麼簡樸的木桌,桌上獨獨養著一小盆花水,書就疊在桌旁,連個像樣的櫃子都無──你幾乎無法想像她是怎麼寫出《荒人手記》裡那麼猖狂猙獰自信百毒不侵的阿堯。

朱天文於家中埋首寫作。(圖/《我記得》劇照,目宿媒體提供)

朱天文於家中埋首寫作。(圖/《我記得》劇照,目宿媒體提供)

阿堯是一個敗世的預言。病瀕末期時主角去看他,他雙頰凹陷肌膚灰敗依然一副荒獰臉色,這副曾經人慾縱橫、色相馳騁的豐美身體,如今落得如此下場,灰色的終局,大悼的終曲,最後還是要自己的親生媽媽來擦身拭床;即便如此,阿堯依然倔強而華麗,後續那麼多的名字和身體都是阿堯的萬千分身,像菩薩楊柳霑了一點露便灑向八方、各自成相。

他們是最親愛的兄弟,但絕非最體己的情人。誰知道阿堯真正的慾望(或愛)呢?他們是一個比一個拗,拗在心底十幾二十年誰也不可說。直到有了廖出現,主角才透出一點點光,因為第一次知道了對人忠貞真是件美麗的事情。初嘗忠誠滋味,足以帶領人飛越深淵:你以為自己最不可能的事情卻有另一個人使你做到了,這豈非比躍身黑暗大峽谷更驚險、更可泫?

樓上有人澆花,水花潑散,澆花那人想必是誰家的誰。一院子野放的綠色任它瘋長,人在院裡養魚,在灶前燒菜──日常光景不過如此──但屋內則有數隻小說猛獸在廝咬不休,像一群神獸金睛虎要翩翩起舞,偏那舞姿又如此優美這般柔軟,因為獸們都有著很知事很妥貼的心腸,每一個字,或者升格為神或者沉淪為魔,都是值得敬重的一隻烈酒,圍著爐火,一飲方休。

屋簷下都是作家:左起朱天文、朱天心。(圖/《我記得》劇照,目宿媒體提供)

屋簷下都是作家:左起朱天文、朱天心。(圖/《我記得》劇照,目宿媒體提供)

\\《願未央》3/18上映、《我記得》3/25上映//

點擊下圖可前往預售頁面

作者簡介

延伸閱讀

在平凡的書桌前,我們看見了一對絕世文學夫妻。(圖/《願未央》劇照,目宿媒體提供)

在平凡的書桌前,我們看見了一對絕世文學夫妻。(圖/《願未央》劇照,目宿媒體提供)

回文章列表