五、六〇年代,當他在寫作的時候,總把自己關在房間裡。窗戶用一張張裸女的圖片覆蓋起來,書桌的那盞燈是房間內唯一的光源,他讓自己置身在黑暗與恍惚之間,宛若把自身內在的黑洞具現出來,召喚內心瘋狂世界的獸在文字上馳騁。

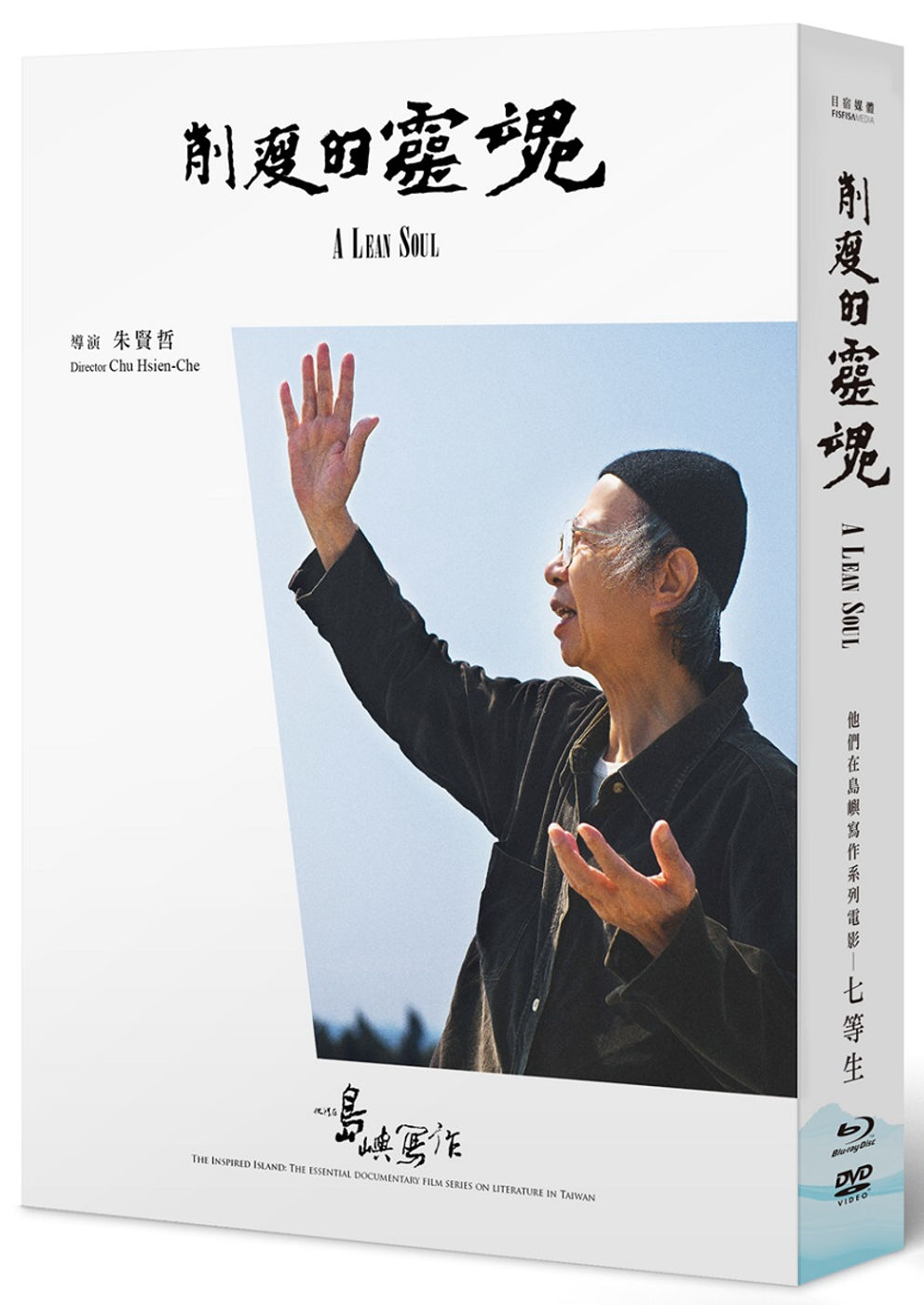

作家七等生(圖/目宿媒體提供)

「寫作一步一步地揭開我內心黑暗的世界。」

「我為什麼要追尋憂鬱?他自然來的,一種殘酷的結果。」

「你為何要尋求憂鬱?它自然地來;一種瘋狂的結果。」

「這種氣氛、這種臉色,就是好像累積的,累積以來的一種不高興,一種憂鬱,一種痛苦。」

「世界上最好的作品都被我寫完了。」

在那個年代、即便此刻亦然,台灣現代主義小說家、國家文藝獎得主七等生(本名劉武雄)是如此特立獨行。他像一匹自卑自憐卻自負的孤狼,以寫作建構自我、不停探尋生命的意義。

七等生像一匹自卑自憐卻自負的孤狼,以寫作建構自我、不停探尋生命的意義。(圖/七等生《削瘦的靈魂》劇照,目宿媒體提供)

七等生像一匹自卑自憐卻自負的孤狼,以寫作建構自我、不停探尋生命的意義。(圖/七等生《削瘦的靈魂》劇照,目宿媒體提供)

小說如其人,離經叛道卻充滿吸引力。他的名篇〈我愛黑眼珠〉讓他飽受爭議、讓他被文壇吐口水;他曾登上《PLAYBOY》國際中文版雜誌,帶著友人去「踹酒家」,內文還刊登著他戲耍穿戴著女性內衣的照片。

五十年來,狂狷不改其道,竟然有導演如此有勇氣去接下拍攝七等生紀錄片這艱鉅的任務?

《削瘦的靈魂》導演朱賢哲(圖/目宿媒體提供)

《削瘦的靈魂》導演朱賢哲(圖/目宿媒體提供)

「我覺得一個事情會來,它應該是我的緣分、命定的緣分,所以盡量去接納跟經驗它。」 在《削瘦的靈魂》出品方目宿媒體的辦公室,我見到了這名「勇者」,導演朱賢哲一開口就如此有禪味。

《削瘦的靈魂》是文學紀錄片「他們在島嶼寫作」第三系列今年推出的首部作品,以小說家七等生為傳主,即將在3月19日全台上映。拍攝時期,已七十餘歲的七等生在朱賢哲的鏡頭下,不掩其直率個性,試片觀影時,經常讓人捏一把冷汗,揣想著:哎呀這話講出來好嗎?但這就是七等生,什麼溫良恭儉讓、什麼世俗倫理道德觀,社會框架在他身上彷彿只是縛捆徒勞的保鮮膜,膜下是如此赤裸裸的他,毫不掩飾、也遮掩不了。

在接下拍片重任之初,朱賢哲閱讀了《為何堅持:七等生精選集》,特別是書中〈灰色鳥〉、〈精神病患〉後,他回憶內心所感受到的震盪是雙重性的,一是時代上的震盪,何以那個年代就有如此前衛、不與世同的思維;二是內容上的震盪,如此精彩的作品在現代卻少有人聞問。對於過去拍實驗電影的朱賢哲來說,七等生開啟了他探索的企圖與慾望。

然而,想要探索隱世多年又性格獨特、心牆高築的藝術家,當然沒這麼容易。但所謂命定的緣份或許就是這樣,在超過3個月、難以突破作家心防的情況下,朱賢哲發現七等生女兒劉小書竟是自己二十年前認識的舊友、曾一起致力於動保運動。其後就在作家女兒的助攻下,朱賢哲將厚重的大攝影機換成輕薄短小的高規格手機,讓劉小書也手持一台,共同捕捉作家日常身影。

不似「他們在島嶼寫作」以往的文學紀錄片,《削瘦的靈魂》的影像敘事手法頗具實驗性,除了紀實影像之外,朱賢哲也以口述旁白、小說文本及寫實揉混動畫特效的合成動畫去補述作家的內心世界。

「我個人比較想做合成動畫,因為對我來講挑戰大、未知性高,」為了重現〈我愛黑眼珠〉中的淹水場景,朱賢哲動用紀錄片少見的30人團隊大陣仗拍攝,「那是在宜蘭的一個水池拍的,那天動員非常多人。我們先在一個大水池搭景,搭完景後再找燈光攝影,因為是下雨的場面,所以我們也找了水車。但其實平常拍攝最簡單的組合,就是我和小書兩人在家中與七等生訪談。」

為了重現〈我愛黑眼珠〉中的淹水場景,朱賢哲動用紀錄片少見的30人團隊大陣仗拍攝。(圖/七等生《削瘦的靈魂》劇照,目宿媒體提供)

為了重現〈我愛黑眼珠〉中的淹水場景,朱賢哲動用紀錄片少見的30人團隊大陣仗拍攝。(圖/七等生《削瘦的靈魂》劇照,目宿媒體提供)

不僅如此,朱賢哲也在電影中再現七等生小說講到人體雜交的隱喻,他打造一個山坡模型,讓活生生的「演員」蚯蚓入鏡,加入後製特效營造七等生作品中魔幻寫實的氛圍。

「人即使再怎麼自我稱讚他自己具有神性和靈魂,他仍不過是動物的一種。實際上真正推動它生命的仍然是各種簡陋的本能,理想跟盼望只是一種修飾。」

「他是一個超現實的作家,但他的作品卻具有強烈的現實感。」《台灣小說發展史》一書中這樣描述七等生。

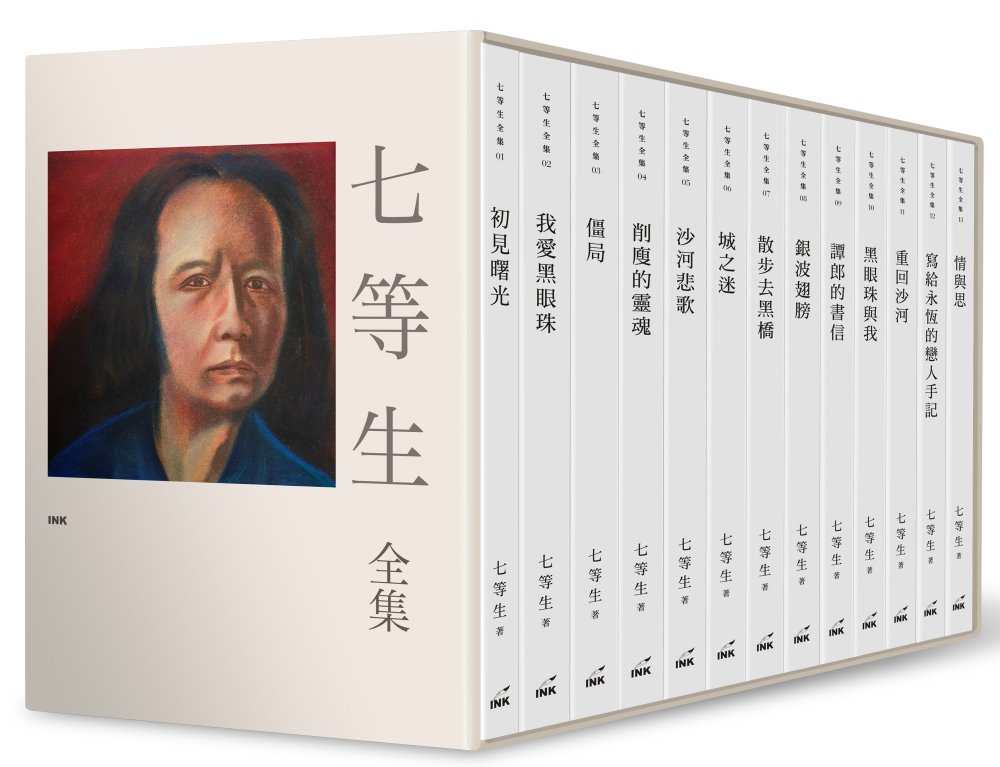

七等生的小說作品可以看見非常高濃度的作家自我投射,從童年創傷、家庭貧困、情慾探索、寫作創作、乃至生命的意義,七等生的生命脈絡在他的作品裡逐跡可尋。

「他大量探討人在面對情慾時的困擾,這不是他個人問題,是全人類的問題,」朱賢哲認為,七等生作品最吸引他的是內涵以及他對情慾的描述。而類似的主題在朱賢哲先前的劇情片作品《白蟻-慾望謎網》也出現過,他認為世界上的人,不管年齡、不管種族,每一個個體都應該去學習的就是兩件事:一個是愛情情慾,一個是接受死亡,「你對愛情跟情慾採取什麼態度,那就是你對所有人生事物態度的基調。」

訪談中,朱賢哲提起七等生時,多次提到一句話,「我覺得他是剝落自己來跟這個世界對抗,」七等生其實是矛盾的,他渴望旁人的愛與肯定,而得不到的時候,他內心就產生更大的抗拒。

「有時候我會感覺,他對於當時那些不僅沒有肯定他、甚至打擊他的文人同儕的反擊,就是越寫越勤奮。七等生是一個很自律的人,他把一生自律下來的時間跟精力放在他的創作,這一點我滿佩服的,說實話,這是一個標準世界級的創作者才有辦法這樣。」朱賢哲如此評價。

作家七等生(右)與導演朱賢哲(左)(圖/目宿媒體提供)

作家七等生(右)與導演朱賢哲(左)(圖/目宿媒體提供)

「我不是什麼怪人,也不是什麼神祕的人。我是一個普通的人,非常普通的人。我活著的一天我自己就是一個真理。」

為什麼現代人要認識七等生?朱賢哲認為,七等生筆下的人物其實大部分都是自身的映射,他並不介意把自己的脆弱、敏感、孤獨、違背集體道德意識的狀態表現出來。這些思維與意識型態恰巧呼應了現代人尤其是年輕人,處於數位疏離時代的內心狀態。「這是他五十年前的思維,不要說年輕人,連當時的一些文學大師都沒辦法接受,可是你很難想像他卻影響了後輩很多重要的作家。」

朱賢哲相信,現代人若讀七等生,對心靈的理解跟陪伴會有一定的幫助。「因為七等生在這部分走得夠深入、夠深刻,他的文章很兇猛,絕對不會讓你有白讀的感覺。」朱賢哲沒有說的是,《削瘦的靈魂》也希望能以同樣的兇猛,不辜負作家的才情與追求。

延伸閱讀

作家七等生(圖/目宿媒體提供)

作家七等生(圖/目宿媒體提供)

回文章列表