(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

那是一切漫遊的起點,那所有敘述者頻頻回望之地,歲月靜好,彷彿若有光。

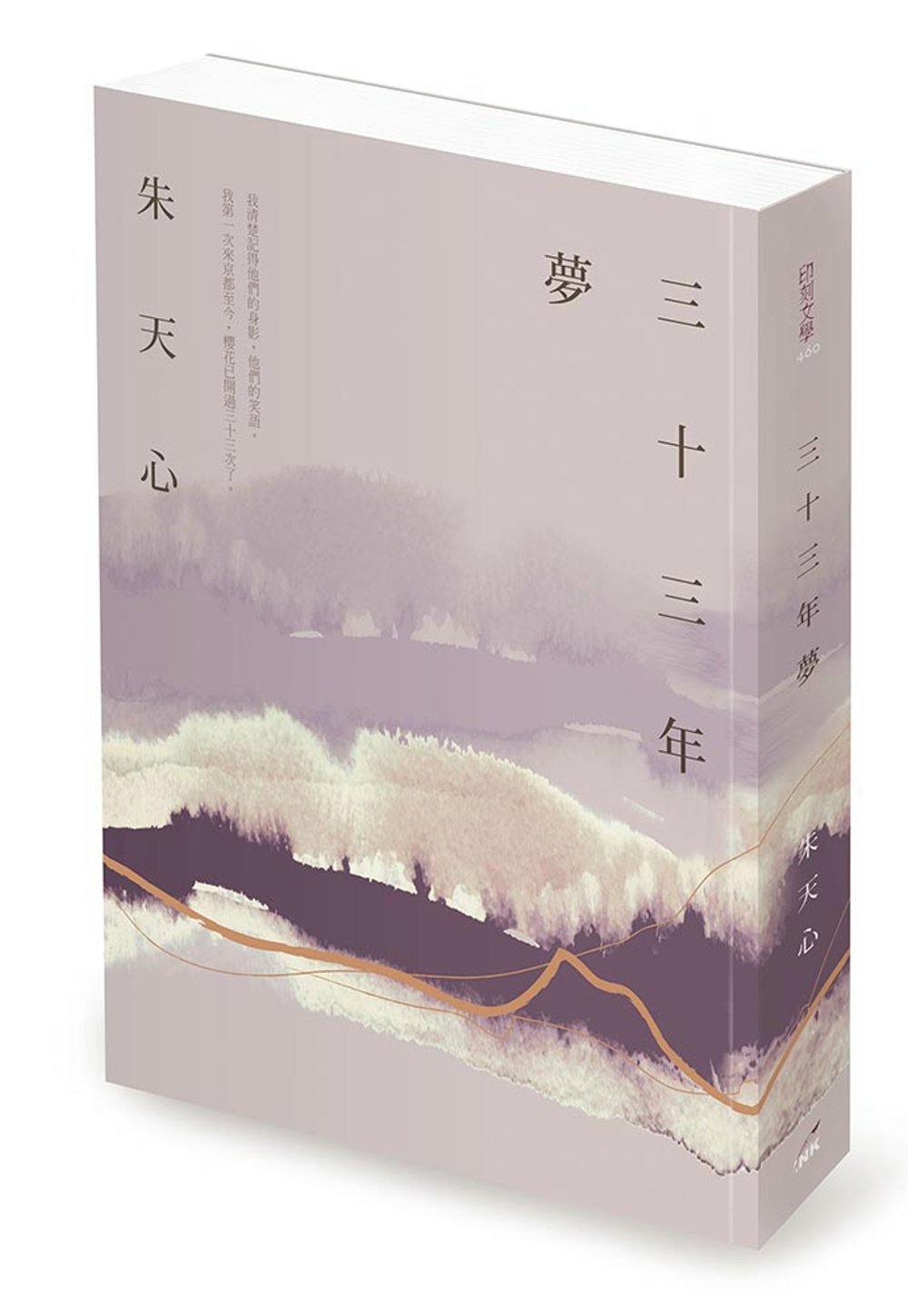

1977年出版的《擊壤歌》讓朱天心一舉成名,彼時她才十來歲,寫的是無憂無慮的高中生活。胡蘭成說像是《紅樓夢》前八十回,大觀園裡不知外界世事,天真爛漫,「可妳要怎麼寫後四十回?可愛的同學將來會變成什麼樣子?他用一些很嚴厲的話質疑我,」朱天心說,「當時我超不服氣的,這八十回都還沒過夠,沒辦法去思考。但我一直把這件事擺在心裡,怎麼去回應後四十回。」

三十多年前的質問懸宕至今,彼時的少女覺得必須證明什麼,依舊走著文學這條小路,依舊一遍又一遍返回胡蘭成曾為她導遊的京都。時移事往,見過初夏荷花,寫下那些只有記得才算數的,朱天心交出了後四十回,她的《三十三年夢》。

實際動筆的驅力,跟女兒謝海盟有關。書初啟的場景是2013年,謝海盟在京都參與《刺客聶隱娘》拍攝即將收工,朱天心與唐諾想去跟女兒會合,那時因為動保議題,她與女兒已經冷戰三年。曾經鋪過許多次台階,皆失敗,她想藉著京都,動用曾經有過的美好回憶去中止戰局,無效。朱天心說,「她和唐諾還是有說有笑,我只能很傷感地拍他們的背影。當時有種感覺,她想把我逐出她的生命。我覺得說,那好吧,妳不要這些我們共有的回憶,那我記下來,所以回來就開始寫。」

她把京都當成舞台,試圖記下每人每次的登場,自己的、朋友的,都巨細靡遺地寫下,即使有人認為這是個「輕型回憶錄」,她也難以辯駁。「如果我意識到這是個回憶錄,可能不會這麼吃喝玩樂地寫掉。」她平靜地補充,「我看了很多人在批評,覺得這是個恐怖的四十回,把前面都給砸毀了。」

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

從世紀初開始屢屢嘗試新的長篇,屢試屢敗,朱天心想寫她在場的50年,台灣的50年所見所聞。而她的主觀太強,人物無法好好成形。她想把個人的記憶先行處置,如同一艘爬滿藤壺的輪船,必須進行刮除。卸下記憶的包包,才能輕裝簡便開始動身,即使被評為失之瑣碎,她依然認為有其意義。

「因為第一次就被胡蘭成帶去京都,非常驚艷,最好的中國想像幾乎都在那裡,完全可以對號入座投射詩詞歌賦裡的想像。後來中國可以回去了,也找不到任何可以提供的,只能讓想像破滅。後來加入季節,想著下次要看櫻花,要看秋天的楓紅,要看冬日落雪,一去再去,之後又帶不同的好朋友去。京都成為置物櫃,一個儲藏美好記憶的地方。」朱天心說,「這有點儀式性,每次去都鬼影幢幢,甚至不在的父親都覺得他在。有些友人,你看過他盛年最美好的時候,儘管現在已經不再來往,他們也在,覺得像是一再把置物櫃打開,是這樣的因素。」

她的旅行記事沒有情緒,只記行程與飲食,後來甚至愈寫愈簡,因為去太多次,行程已開始重複;反而早期的記憶特別清晰,像是與胡蘭成初遊京都,或是初初幾次的旅行,即使找不到筆記也能夠仔細回想。關於寫什麼、不寫什麼,她認為生活裡已經做過裁汰。她有寫日記的習慣,在愛貓「橘子」離世前天天都寫,完全記事,並不抒情,節制而少話。「你覺得珍貴的就不會忘,你會忘的就不值得記憶,我自己有這個迷信。」朱天心說。

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

書出版後討論熱烈,問她有當事人來找嗎?答曰沒有音信,可能因為皆已絕交。「寫下過往,對我而言是一種交待,避免和稀泥,把事情說清楚,也遂行自己的價值。」在這之前,總有熱心的共同朋友,想擺桌酒席讓他們一笑泯恩仇。但朱天心形容這些關係如怨偶,既然價值觀相距甚遠,不如就此分手。

「走到這一刻,你會看到身邊許多人選擇性記憶,或偷偷修改記憶,至多做到不說,說出來就要誠實。」她說,「尤其我把自己的記憶視為如此珍貴,即使大部分主流的聲音不那麼相契合,甚至你覺得寫錯了,那你就說出來、寫出來吧,也可以把這看成一個拋磚引玉,說出你的記憶來。」

除了對文章的評論,她看到自己的作者介紹也被討論,「山東臨胊人,1958年生於高雄鳳山」,她認為無論說不說,都與文學無關,而台灣這20年來民主化的努力,不就是企圖打破這些?她強調自己從來沒加入國民黨,被說成國民黨權貴讓她不解。「外省人就等同於國民黨嗎?我寫《想我眷村的兄弟們》就想打破這個連結,外省人就是既得利益者嗎?我當時就是想誠實自剖,以免別人亂解剖你,只有自己誠實,才有勇氣去質問別人。」她帶著怒意小聲說,「有人把我跟連勝文並放在一起,超不爽。」

《三十三年夢》像是某種溯源,她是緣溪行而忘路之遠近的武陵人,想走得更上游一些。但何以關於根的投向,既不是彼岸的中國,也非出生的高雄,卻在京都?「我也想拉開一個空間談,可以鬆開來一點。像是新住民,不是出生在這裡,但他想留在這裡。憲法沒有規定每個待在這裡的人都愛死這個地方,你管他家鄉在哪裡。對我來說,比較理想的國度是,人不用交代對這個地方有多愛還是多恨,那才是真正自由。」朱天心說幾年前看《聯合文學》找黃春明跟莫言對談,談起故鄉,莫言說是愛恨情仇,心情複雜,黃春明說他對宜蘭只有愛,她本來以為莫言的政客性格較濃厚,反而覺得黃春明的回答比較像政客。她說,「文學人面對真實,感情一定是各式各樣的,就是會不滿意最在意的部分。」

可能只有遇上動物保護,她才會強烈標示出自身認同,因為居住的里很早就加入TNR(街貓節育計畫),她非常以那個里為榮,凡發言必加上里名。朱天心說自己的認同是在台北市大街小巷的小水罐,那些餵貓人熟門熟路、小心翼翼藏在後巷的瓶瓶罐罐,每回見到就感動,更覺得這是她想待下的地方。「如果有天這也保不住,我想就該離開了,雖然我也不知道要去哪裡。會這樣對待街貓,也會這樣對待大型哺乳類,對待其他的人,這是我喜歡的溫柔友善的地方。」

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

朱天心的生活規律,清早從餵貓始,需要投藥的那些交給朱天文餵。因為她在家裡沒有自己的書桌,之後便跟唐諾、謝海盟去咖啡館,借一張桌子寫字。一路寫到下午兩點,若沒有訪問或約會,就跟謝海盟去走路,七點回家後,再餵貓,看報讀書。她至今還天天抱著愛貓橘子的骨灰睡覺,希望貓兒入夢,但是沒有,後來橘子帶大的孤兒貓也離開,懷中的骨灰又多了一罐。「沒想到這麼快就來到眼前,要跟心愛的生命說你肉身所見。我想著要給橘子一個最漂亮的墓碑,便以這樣的念頭要自己把書完成,寫到今年五六月,幾乎寫到現實生活的腳下。」朱天心說,「我總覺得菸癮極大的唐諾一定比我先走,也許年邁之時,我還會帶著他的骨灰在京都蹣跚於途,去看我們所看過的吧。」

刮除藤壺,暫置重擔,接下來就要面對朱天心所在場的50年,那個她所耿耿於懷的長篇小說。離開桃花源的武陵人,或是從前從前那個浦島太郎,或是班雅明筆下臉朝過去、背向未來的天使,當他們決定轉身,面對現在,又該怎麼寫下今生今世、此時此地的好風景?

回文章列表