「我們來比賽複誦前三天的紀錄看看。」

這是2021年初,當臺灣再次爆發醫護人員感染COVID-19,陳時中在面對記者對詢問確診個案足跡調查是否不清楚時,以開玩笑的口吻提出的回應。

雖然是玩笑話,但也在不經意之間點出了記憶的脆弱,即使是自己親身的經歷,在三天不到的時間,就產生了大量難以確認的缺口和孔隙。

記憶只能以片段的方式留存,人們習以為常的連貫和流暢,是透過將這些片段(以及或多或少的臆測)凝結而成的成果。歷史學做為人類對抗時光消逝的最後堡壘,其使命和目的正在於傾全力蒐集每一則片段構成的生命敘事,剪輯、排列,賦予解釋和意義,訴說出屬於時代整體的故事。

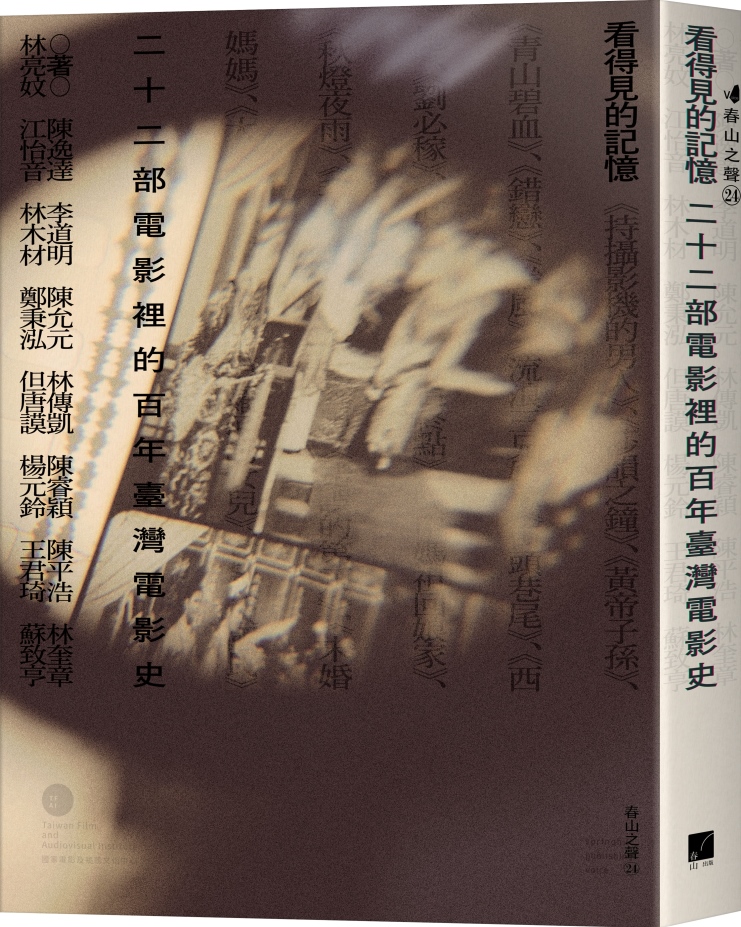

電影的構成某種意義上就是對於記憶構成的仿效,電影的敘事就是對歷史敘事模擬,兩者關鍵的不同,或許僅在於電影擁有歷史學所嚴格禁止的虛構自由。關於史學和電影、關於記憶的保存和散佚、關於虛構和真實……都是學術領域裡艱深的課題,不是三言兩語所能道盡。《看得見的記憶:二十二部電影裡的百年臺灣電影史》一書,以直接的實作,體現了上述概念彼此之間錯綜複雜的連結。

十五位作者,二十二部電影作品,依著時間先後,呈現臺灣百年電影史的起落。經由這二十二部電影,不管是對創作者的生平和關懷的介紹,又或者是對內容的分析和詮釋,經由這些不同的片段,從電影擴及至文化,乃至社會的脈動,構成一幅臺灣百年歷史的圖像。這正是《看得見的記憶》一書特殊之處,經由電影評論或影史書寫,折射出臺灣整體文化與歷史的發展和動向。

和所有現代化事物一樣,臺灣和電影相遇在日治時期,在日本民間和官方的推動下,電影進到了臺灣,一開始或出於統治的需要,但很快便成為大眾休閒娛樂的一部分,清水宏的《莎韻之鐘》(1943)就是一例,原本是總督府的宣傳,但最後反而成為一部商業電影,並在無意間留下賽德克族村落的短暫紀錄。臺灣本土的電影工作者和自製的劇情片也紛紛出現,但就像文學家劉吶鷗所拍攝的《持攝影機的男人》(1933)這部黑白紀錄片,才華洋溢的他,在片中留下在不同城市間遷徙和越境的影像,似乎也象徵著他個人乃至整個世代在認同和身分上的漂流。這樣的徬徨,加上東亞的戰火,早發的電影種子只能沉默。

《持攝影的男人》劉吶鷗在揮手還是招手? (圖/春山出版提供)

《持攝影的男人》劉吶鷗在揮手還是招手? (圖/春山出版提供)

戰後臺灣迎來政治新局,新的政權帶來新的管控,然而電影創作者仍努力在官方壓力下,表達自己的觀點。白克的《黃帝子孫》(1956)在宣傳省籍和解的基調下,偷渡了島內左翼文化圈批判的遺緒,似乎注定了日後他死於白色恐怖的命運。臺語片在商業市場裡找到自己大展身手的天地,何基明的《青山碧血》(1957)、林摶秋的《錯戀》(1960)和邵羅輝的《流浪三兄妹》(1963)記錄了臺語片的輝煌。何基明用電影挖掘霧社事件,林摶秋描繪現代城市中的人性和情欲,邵羅輝則是歌仔戲電影的代表。前述日治時期的電影種子,逐漸枝開葉茂,但也和日治時期臺灣知識分子的命運同調,逐漸邊緣化。臺語片風光不再,最後只能以辛奇《危險的青春》(1969)這樣打著香豔路線的「異色電影」,在60年代末留下最後喘息的身影。

《黃帝子孫》演職員合照,導演白克在二排右起五。(圖/春山出版提供)

《黃帝子孫》演職員合照,導演白克在二排右起五。(圖/春山出版提供)

《青山碧血》報紙廣告 (《聯合報》1957年7月24日)。(圖/春山出版提供)

《青山碧血》報紙廣告 (《聯合報》1957年7月24日)。(圖/春山出版提供)

《殺戮:霧社事件》開拍前導演何明基(戴墨鏡者)率領全體工作人員至霧社事件紀念碑前致意。(圖/春山出版提供)

《殺戮:霧社事件》開拍前導演何明基(戴墨鏡者)率領全體工作人員至霧社事件紀念碑前致意。(圖/春山出版提供)

1949年之後不同背景的移民來到臺灣,替臺灣電影帶來新的嫁接和移植,潘壘來自越南,是中、法、越三地的混血,《颱風》(1962)裡對人性心理細膩的探索,和對男性理想樣貌的刻劃,是他經歷戰火的反思。李行出生於上海,《街頭巷尾》(1963)是「健康寫實片」的代表作之一,從貧民區小市民的視角,替面對反共無望、城鄉差距加劇的臺灣社會提供文化層面的慰藉,「以影載道」,成為日後中影系列電影的基調。李翰祥的《西施》(1965)則引入來自香港的資金、人才和格局,將臺灣的華語電影製片水準拉抬到了全新的高度。

《颱風》數位修復版電影海報。(圖/春山出版提供)

《颱風》數位修復版電影海報。(圖/春山出版提供)

《街頭巷尾》舊海報。(圖/春山出版提供)

《街頭巷尾》舊海報。(圖/春山出版提供)

《西施》以彩色闊銀幕為號召。(圖/春山出版提供)

《西施》以彩色闊銀幕為號召。(圖/春山出版提供)

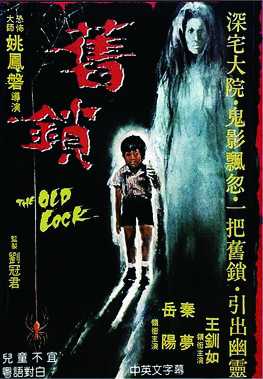

此後臺灣電影的發展大概可以沿著商業的有無,切割出不同的路線,但不論是否以市場為導向,都隱隱在和那慘白、苦悶的政治和社會氣氛相對抗。在商業領域,有著類型片的蓬勃發展,姚鳳磐《秋燈夜雨》(1974)代表鬼片路線,陳鴻烈《我是一片雲》(1977)代表瓊瑤愛情片,胡金銓《空山靈雨》(1979)則是武俠片,蔡揚名《錯誤的第一步》(1979)代表著黑道電影路線。各章作者除交待這些類型電影的起落,更進一步指出創作者如何嘗試加入自己的色彩,在類型中完成自己的創作論。

姚鳳磐導演的鬼片,左起:秋燈夜雨(圖/wiki)、寒夜青燈、舊鎖(圖/春山出版提供)

姚鳳磐導演的鬼片,左起:秋燈夜雨(圖/wiki)、寒夜青燈、舊鎖(圖/春山出版提供)

商業之外,陳耀圻《劉必稼》(1967)引進他自西方所習得的紀錄片理念。牟敦芾的《跑道終點》(1970)以超前時代的鏡頭語言,描述當時臺灣無所不在的壓抑。黃春明、張照堂的《大甲媽祖回娘家》是「芬芳寶島」電視紀錄片系列的首作,在政治高壓下,想方設法呈現來自臺灣本土的生命力。李美彌的《未婚媽媽》(1980)則以文藝寫實的筆調,翻轉父權家庭舊價值,提出女性主義新論述。

主政者希望時代能在他們的控制下維持原樣,不同背景和立場的電影創作者卻前仆後繼暗中挑戰主政者設下的路障,讓時代的巨輪向前滾動。

書中對於1980年代臺灣新電影的歷史詮釋,給出了不同以往的觀察。有強調和過去電影傳統接續的視角,如胡金銓、李行、白景瑞的《大輪迴》(1983),是三位大導演面對1970年代末臺灣電影票房日益疲弱之際,試圖力挽狂瀾之作,三人的視角和敘述方法,替新電影揭開了序幕;或以候孝賢的《尼羅河女兒》(1987)為例,主張跳脫藝術的內緣流變,改由外緣產業史的角度重新理解新電影。

《大輪迴》(修復版)第一世畫面。(圖/春山出版提供)

《大輪迴》(修復版)第一世畫面。(圖/春山出版提供)

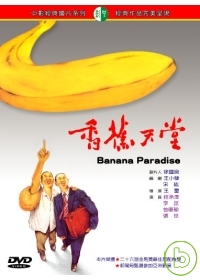

在回答新電影流變的同時,李安短片《蔭涼湖畔》(1983)的介紹,指出了金穗獎帶來的助力,在萬仁《超級大國民》(1994)的討論裡,則結合《悲情城市》(1989)、《香蕉天堂》(1989),細緻分析三部影片對白色恐怖的詮釋,呼應今日對於轉型正義的思索。這樣的回顧在了解過去之外,也是在展望未來。

《看得見的記憶》當然是以電影為主題,但又貼近著臺灣歷史的脈動,尤其當由下而上的大眾視角已成為史學的主流之一,那麼這本書集合二十二部電影,就像是歐洲中世紀的貝葉掛毯(Bayeux Tapestry),用集錦的方式保留著臺灣的文化記憶。

如全書作者之一林傳凱所言:「電影,是從『社會』中分娩,進而又回過頭來詮釋『社會』,甚至介入『社會』後續軌跡的一種創作。」無論電影創作者採用的影像語法或素材題目為何,就算再抽象、再前衛,完全不考量商業價值的電影,多數還是期待著被觀看,藉由影像的敘述和閱聽者產生共感和對話。電影不只體現著創作者藝術層次的堅持,更反映著社會某部分的樣態,這樣的反映可能來自創作者個人的人生經歷,也可能起因於觀眾的共鳴和期待。

電影從來不只是電影史的史料,而是涉及了文化、社會、政治、族群等等不同的層面的紀錄,哪怕內容全然架空,都能在虛構表層之下覓得真實的對應,而且還是少數能如此貼近大眾的對應。

全書最後結束在數位修復的複雜討論──既要保留老電影原本的光影色澤,又要兼顧當代觀眾的觀影感受,實是一大挑戰。而梳理22部電影的時代脈絡,致力還原其歷史面貌,進而給予當代意義的重新詮釋,正是全書各章每位作者所努力的工作,也是史家最根本的技藝。電影裡潛藏的珍貴記憶,被一一仔細開採,串連成一部百年臺灣電影史與文化史。

《看得見的記憶》不只是一本屬於臺灣電影愛好者的書,更是所有想了解臺灣百年身世流轉不可錯過的進入。

翁稷安

歷史學學徒,國立暨南大學歷史系助理教授。專長為中國近現代思想文化史、大眾史學、數位人文學。理論上應該是要努力在學院裡討生活的人,但多半時間都耗費在與本業無關的事務裡,以及不務正業的事後懊悔之中。

延伸閱讀

回文章列表