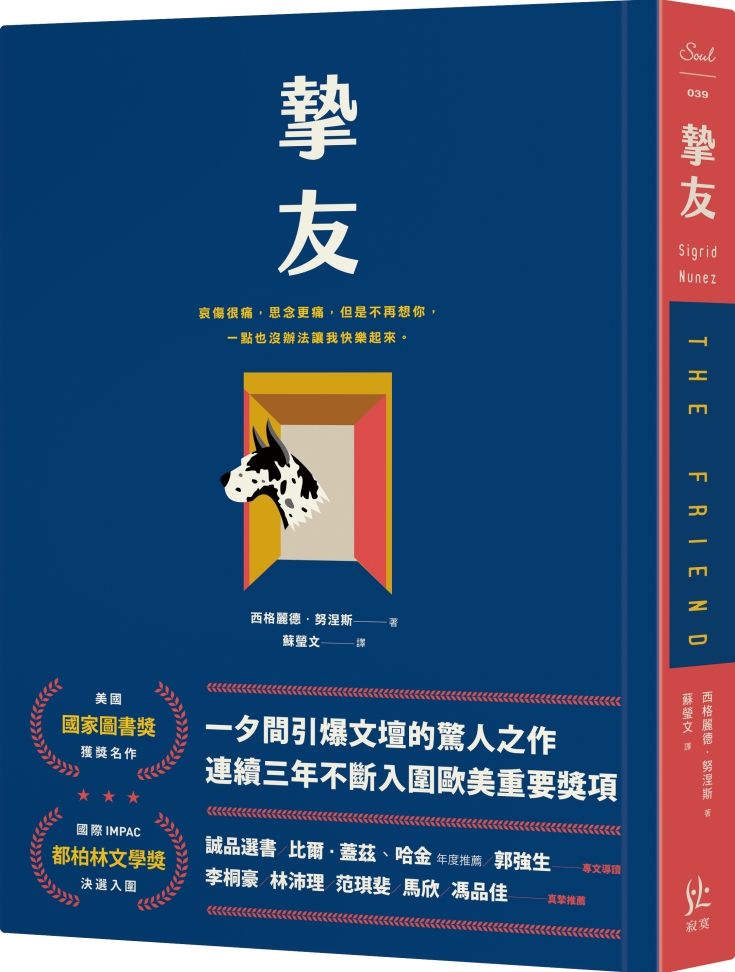

《摯友》是一本語境開疏,密度卻濃到能把書頁變沉的小說,雖然三言兩語就能把小說情節交待完。一個教導寫作的女作家,面對人生導師、精神依循的男性小說家前輩過世,她展開了一場漫長的,關於愛不愛、寫不寫的自我療傷之路,並且如被託孤般繼承了「他的狗」:一隻大丹犬,阿波羅。

在開始前,我想問三個問題,哪個最難,由你決定。

- 你寫作嗎?

- 你愛狗嗎?

- 你有過創傷嗎?

只要「你」能答上其中一個問題,那麼《摯友》就有擊中你海馬迴的能量。它不是那種讀了會不住哭泣的作品,當然也不是友善的通俗小說,作者西格麗德.努涅斯(Sigrid Nunez)以這本書拿下2018年美國國家書卷獎(National Book Award),被視以黑馬、冷門之姿的她,早早就開始寫作了,並說道:「我想專心把一件事做好,而這件事就是寫作。」她常年單身、遠離文壇,雖有教職,全為致力於寫。這本《摯友》就像她二十多年文學旅程的讀書筆記,伸指捻來就是那些「讀完卻不記得(甚至讀不完)的大師鉅作」,她精心設計了一場有趣的閱讀體驗,有意識地大量引用作家話語,從吳爾芙、里爾克到巴爾札克、福婁拜、海明威,以及全書最重要的柯慈與他的名著《屈辱》。那麼多的引用,全不加上引號,把它們全都消解、融進自己的字裡。我喜歡誠實面對作品,即使是總熱心閱讀經典的讀者如我,也無法精準辨識出每一個她書裡出現的人名,以此,我認為將這些金句與作家群像視為另一層虛構,也無不好。小說第86頁裡的一段,尤能代表她對這本小說投入的意識,她筆記式的寫下:

閱讀筆記:

所有作家都是怪物。亨利.蒙太朗。

作家們一定會出賣某個人。(寫作)是挑釁甚至帶有惡意的行為……是祕密霸凌的策略。瓊.蒂蒂安

任何稱職的作家都知道,只有小部分文學,能補償人們在學習閱讀時蒙受的損失。麗貝卡.韋斯特。

文學的罪行似乎無可救藥;即使不再帶來快樂,那些受到傷害的人仍然堅持這個習慣。W.G.澤巴爾德。

不斷透過他人定義、錨定自己的價值觀,是《摯友》的小說手法,但如果只是這樣,它可能就不會是我2020年的私小說排名前二名了。努涅斯以所有寫作者的話語製造音場,複聲高歌、八部合音般告訴你(其實是告訴自己):寫作是痛苦的。如她多次寫到的吳爾芙所說:「創作出一個角色,那可不是什麼讓人愉快的事。」至於作家是什麼?梳理她的小說,輕晰可見一條脈絡:作家必須發憤守貧與孤獨、作家都是怪物,甚至「當一名作家誕生在某個家庭裡,這個家就結束了。」成為作家,不是什麼幸運的事,甚至不可被信任。我特別想對她寫到「現在的世界和契訶夫的年代不同了」這句話搖旗吶喊。現在的小說與作家,也不是契訶夫那時模樣了。先別說古典與現代、後現代的小說分界,就拿慣常被失落與被消解的「故事」來說好了,努涅斯再次徵引D.H.勞倫斯的說法,就算我們不巧讀到一個故事,也要現代讀者謹記:「相信故事,不要相信講故事的人。」

她更談文學的困境,除了閱讀人口激減,許多情節,讓人臉發笑、心發酸,比如一個以「傑出新人」超新星般出道的作家,許多年後也沒被記得其他事,永遠只被以「傑出新人」稱呼著。努涅斯整理數據,在(沒有契訶夫的)現代世界裡,有三千兩百萬美國人無法閱讀、而一本最優秀的作品,你也得做好全世界不超過三千人能讀懂與愛惜它的心理建設。正如同小說中選擇自殺的男小說家,比起身體的老、殘、頹,他更不能接受的是「文學垂死」。所以努涅斯讓筆下的主角,在看到一群作家為年曆而拍的裸照廣宣時,也只是欣感,果然到了這一天啊。

就是這樣的一天,作家們、出版社總不斷提醒自己:要想像最聰明的讀者。但或許,大多數人都只能錯讀或誤讀,甚至是那種「書評家」,或許正如我此刻正在寫的文字,都被努涅斯形容為:當有人稱讚你煮的東西很好吃,卻將料理誤認為是「羊」而非你端上的「牛」,到底是否該開心?就是這樣的一個世界,管他是牛肉羊肉,以前的世界,作家尚不需要聽到各種書評聲音、讀者回饋,畢竟我們不是開米其林餐廳。如今,當你Google一個作家的名字,只差在維基詞條旁出現「某某某,評分:X.X」了。一個作家,或是說,一批作家的自我消亡,在小說中理直氣壯了起來。精湛至此,卻也都還不是一舉將《摯友》推向國家圖書獎或是我心中好書的一著棋,而是努涅斯在這本301頁的小說裡、星辰閃耀的歷代名家語錄裡,留下的一句:「不要在去脈絡的情況下引用哲學家的說法。哲學陳述不是諺語。」互為矛盾,就這樣攻破了學院理論與僵化的名言引用,把所有人、所有文字,都變成她的小說。

《摯友》沒有在此停下,如此機關算盡的結構外,故事本身依然是精彩,甚至是驚恐的。以「愛」之名,藏有一條關於傷害、女性與記憶的線。當所有人都以為女小說家深愛著那個自殺的男性前輩小說家時,你卻隱隱讀到一些暗號。比如,她這樣形容「罪惡」:「想像出來的罪惡,是浪漫又多樣化的;真實的罪惡,既陰沉、單調、沉悶又無聊。」在男作家的追思會裡,因著他的花名與多情,似乎只有女作家在真正懷念,可懷念召喚出的場景,卻是過往男作家在性騷擾風波裡的聲明:「如果她們什麼時候都沒說,她們就是沒有抗議。」或是肺腑一句:「教室是世界上最情色的場所。」可她仍然相信自己懷念,如「摯友」般思念。我也差點信了。

在努涅斯這本小說裡,我選擇相信存有另一個巨大的主題是:傷害失能。2017年有一部紀錄片叫《公然誘拐案》(Abducted in Plain Sight),一個叫博奇托的男性,對12歲的女孩珍,異常垂涎,於是接近她的家族,甚至與珍的父母都發生性關係,最後成功以「外星人選中他與珍」的說法,洗腦了珍與他逃家。直到多年後,珍與她的一家人,才自凝凍中解溫般意識到傷害,可那許多年的時間裡,他們各自都選擇以「愛」來冠名做下的蠢事。於是,當我讀著《摯友》裡女小說家頻頻憶起男小說家的文字時,總像傳來「珍」的聲音,而《公然誘拐案》中的博奇托,在現實中,也以「自殺」定鎚一生。

傷害該怎麼解讀與解開,是我們透過文學穿越記憶,找尋的聲音,是聲音,永遠不會是解答。《摯友》的女小說家借吳爾芙日誌所言:「那段經驗我永遠不會描述出來。」小說也沒有寫出來,既然愛很好,為什麼要傷害?又或者,也可能如「珍」在紀錄片最後的理解:「不原諒某人,只會把自己關起來。我發覺自己能與悲劇共存,不會讓它影響我。」雖然需要很大的努力才能達到,但當我們在文學裡選擇寫下經驗,除了因為經驗本身的意義,也是為著不要輸給時間,不要遺忘。

還記得,一開始我們聊到的那隻大丹狗「阿波羅」嗎?透過召喚狗與人,或是說動物與人的文學作品,從阿克利的《杜莉與我》到匈牙利電影《忠犬追殺令》,《摯友》把所有文學的溫暖可能,都給了阿波羅。為什麼不是貓呢?努涅斯轉身再補給「作家」一刀,因為,「貓和其他動物不同,牠們不會原諒。就像作家一樣〔...〕作家連一點小事都不會忘。」狗癡如我,也貼身地讀懂了她寫牠們不會流淚,但面對別離,依然會心碎、崩潰、發瘋(我們不都讀過無數次棄狗等待主人的故事原型嗎)。《摯友》中,阿波羅成了女小說家的治療犬,能與她好好在逼仄的公寓中生活,治療犬,其實是治療人。

我也如小說一般,有時會悄聲問世間的狗狗們:「你是不是天使?」當然是啊,因為被逐出伊甸園與天堂的,從來只有人類。收起心碎,《摯友》中的摯友,一直都不是女小說家書寫與追憶的「他」,而是她的男人,那個懂得聆聽並與死亡靜處的阿波羅。阿波羅在死亡中找到她,她在死亡中記憶牠,《摯友》就是努涅斯孤身、漫長與靜謐的文學旅程,這本小說的成功,也是安靜的。或許原諒與愛,跟一本好看的小說一樣,不過是我們人類在錯誤中,做了幾件對的事情。

作者簡介

無信仰但願意信仰文字。東海大學中文系、中興大學中文所畢, 目前就讀成功大學中文博士班。 曾獲台北文學獎、教育部文藝創作獎、文化部年度藝術新秀、國藝會創作補助等獎項。2015年出版首部散文《請登入遊戲》, 2017年出版《寫你》, 2020年出版第三號作品《我跟你說你不要跟別人說》。

【OKAPI專訪】散文是「看自己」和「怎麼被看」的遊戲──蔣亞妮《我跟你說你不要跟別人說》

延伸閱讀

回文章列表