在某些緊迫時刻,人們常常為了「崇高」的目標,情願讓渡日常生活中的基本權利,或是允許少數領袖享有凌駕他人的特權。此類用以換取未來烏托邦的「犧牲」,廣泛出現在古往今來的政治與社會運動當中。

出身勞工階層、年輕時受酒癮困擾,甚至曾在街頭討生活的愛爾蘭小說家安娜.伯恩斯(Anna Burns),她於2018年獲得布克獎殊榮、引發英語世界熱烈討論的作品《牛奶工》,便從一個孤僻卻富有主見的年輕女孩角度,審視愛爾蘭獨立運動中,與父權陰影難分難捨的集體主義宰制。

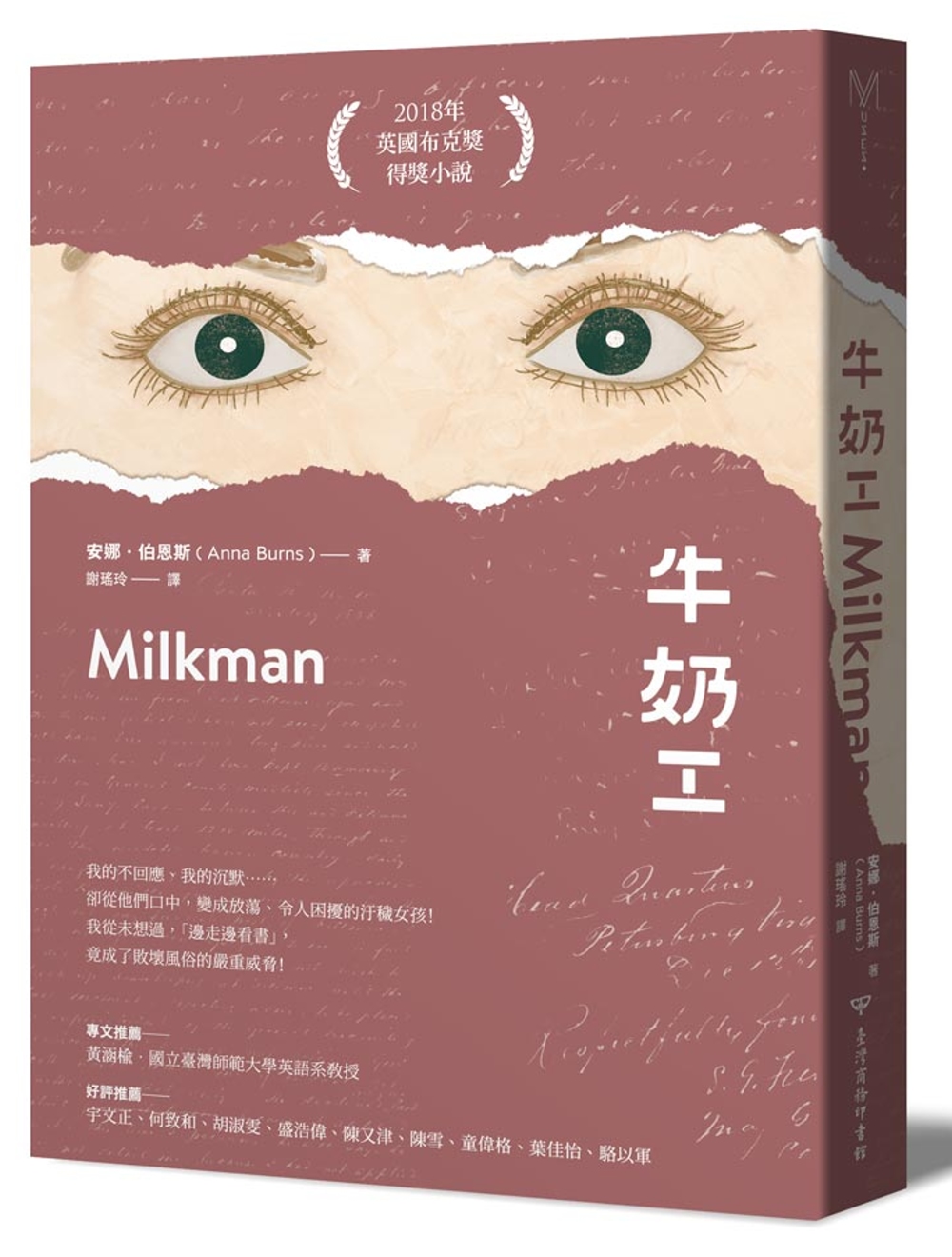

伯恩斯以小說《牛奶工》獲得2018年曼布克獎。(圖片來源 / perthnow)

《牛奶工》故事發生在1970年代初期,當時北愛爾蘭的社會氣氛異常緊張,殖民政權日日於路口逡巡,不時有暗殺、炸彈攻擊、暴力鬥毆、警告式處決(小說描寫了政府軍隊曾經屠殺整個社區飼養的狗,用以警告叛軍)發生。然而,平民的日常不只有種族戰爭,本書的主角,年僅18歲的少女「我」,某日在回家路上被一輛箱型車攔下。裡面是一位神祕而年長的男子,外號「牛奶工」的反叛軍事組織領導人。讓我順路載你回家吧。這位地下領袖如此說。

事情當然不是「搭便車」這麼簡單。儘管「牛奶工」並未強迫,兩人也沒有身體接觸,但這個並不肯用眼睛正視「我」的中年男子,卻對於「我」的家族成員、交友狀況、每日行程,甚至是文學愛好瞭若指掌。

短短幾週,少女平靜的生活出現巨大變化:「我」不時遭到他人敬畏的注目、購物時商家有默契地拒絕收費、原本追求「我」的粗魯年輕人瞬間轉為恭敬尊重、鄰里中一位患有精神病的女子則因為傷害了「我」而遭到離奇死亡──是的,即便少女從未回應「牛奶工」(以及藉口「上車」的多次含蓄索求),但街頭巷尾自動將少女視為一塊輕易不可染指、名花有主的肥美禁癵。

《牛奶工》生動描繪了「準戰爭狀態」下的北愛爾蘭工人社區,在聚居體力勞動者的小鎮,厭煩槍械卻喜愛廚藝的男性受到鄙視、甫過16歲的女孩被長輩催促盡快邁入婚姻,當然還有,因為愛爾蘭民族主義者對於「國家」並不信任,那些每晚變換地點,由反叛軍私下審判「愛國者」的「袋鼠法庭」。

因此,如果說《牛奶工》同時屬於成長小說與政治小說類型,那麼,該書對於女性「命運」的最沉重體悟,遠遠超過了性騷擾給予的逆向啟蒙。

在那些不期而遇的時刻,「牛奶工」從未直接對「我」動手動腳。然而,地下軍事組織首領畢竟是「權力夠大地位夠高因而不需要任何面具的人」,於是,某種只有被捕食者本人才能感知到的卑劣欲望,就比任何檯面上的求愛更加露骨。「我」很快就發現,身邊到處都是尊敬與懼怕「牛奶工」的人,並且整個社區散布著關於自己不貞、淫蕩的八卦低語──尤其難以拒絕的是,權勢者的力量來自於能夠操縱輿論、使旁觀者順服的道德聲望。

儘管小說中的「我」,受困於謠言和從未宣之於口的脅迫,但社區的人們恐怕也難辭其咎。不知為何,面對強梁,人們第一反應常常是譴責弱者。母親和姐姐從未求證便譴責「我」和有婦之夫的「不道德幽會」;而「最久的朋友」則是語重心長指出,問題僅僅在於「我」那種對於國仇家恨漫不經心的態度;還有交往長達年餘的「也許男友」,同樣也對於這段子虛烏有的「姦情」拋下一句「不用解釋」。

無法求助、也找不到傾聽對象的「我」,絕望地發現「澄清」或者「拒絕」皆不可行。

小說中同時交代了此一困境的社會背景:例如,由於工人社區如此敵視與「海那邊」大城市有所聯繫的女性主義團體,因此害怕「社交自殺」的「我」,沒有辦法在性別運動那裡獲得應有的支持。還有,「牛奶工」每每不懷好意地談論「愛國者」於街頭橫死的悲慘下場,似乎又暗示了,只要「我」繼續維持與「也許男友」的戀愛關係,這位搶先占有「我」的青年,隨時會被列入猶待確認忠誠的嫌疑清單,然後在習以為常的意外中喪失性命。

顯然,真正的問題從來不只是「父權體制」,此處還存在一種集體主義、甚至法西斯主義的壓力。由於英國帶給北愛爾蘭的種種壓迫,倔強的工人聯盟更加傾向認為,那些特立獨行、偏離運動的成員,要不就是可憎的「愛國者」,要不就是心智失常、精神瘋癲。沒有「不合群」個體容身的餘地。

儘管《牛奶工》描寫的具體時空與我們有異,但是,女性受暴的情境,卻有著不分地域的普遍性。台灣讀者大概會想起幾年前《房思琪的初戀樂園》,那個一步一步陷入師長誘騙的天真少女;又或者,對於香港反送中運動中慘遭凌辱的年輕女性來說,侵犯身體的國家暴力絕不是隱喻。

其實,故事裡的「我」,也差點不能倖免於類似的性掠奪結局。在小說尾聲,「我」抱著自暴自棄的心情,選擇走進「牛奶工」的車廂。但「幸運」的是,隔日政府與叛軍發生激烈武裝對抗,牽連多名無辜者後,「牛奶工」終於被國家擊斃,「我」也因此免於許多少女並沒有擺脫的醜陋宿命:

「穿上高雅的、女性化的漂亮洋裝」,「準時到外面來,不要讓他等」。(P.346)

延伸閱讀

回文章列表