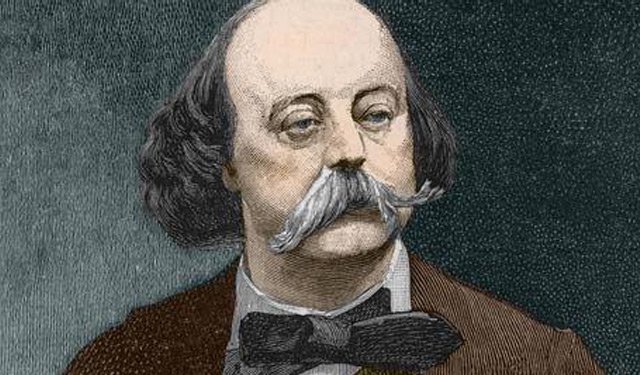

如果你有福樓拜癖。翻譯價碼一字十元,你都還是過C咖生活。

如果你有福樓拜癖。翻譯價碼一字十元,你都還是過C咖生活。

我不知道別的翻譯者一天是如何開始的?

我的一天始於檢視前一天的翻譯。刪贅字,改錯,句子左挪右移,重新組合,檢查標點用對了沒。有時看看自己的翻譯實在「噁心」,整個刪掉重來。

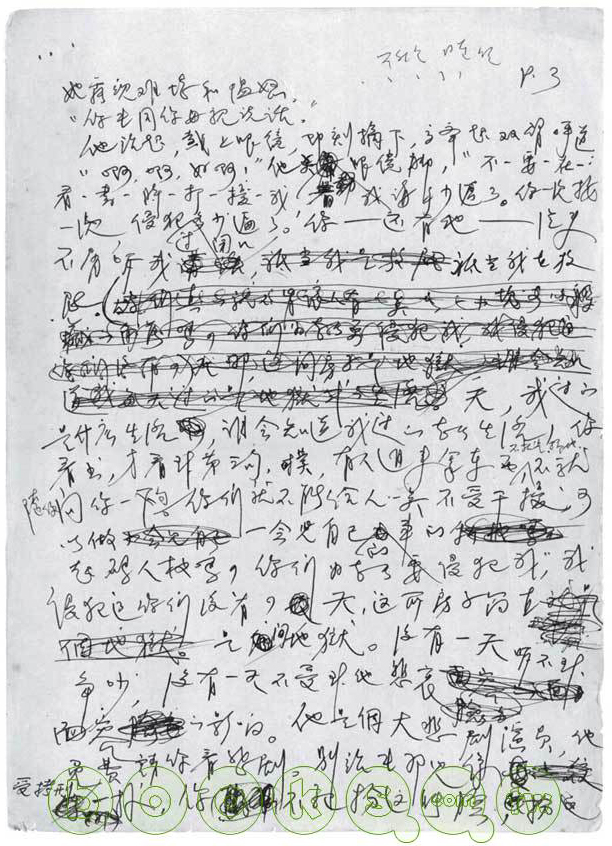

作家王文興喜歡砍掉重練。福樓拜此癖更重,不只砍掉前一日的,還連前前日的一併抹掉。

以前有人根據翻譯的價碼把譯者分為A、B咖。這種分類基本為錯,因為不少A咖光憑名字就能賣書,誰知背後是編輯無邊無際的淚海。有的A咖賣的是自己的風格,文字簡潔漂亮,讀者一口氣讀完無障礙,但那是原作者的風格嗎?

有些人如我拿A咖價錢,過的是C咖血淚生涯。怎麼說呢?首先,不是那種作者猛吊書袋、你得周遊網海的書,出版社不會來找你。發給一千字六百元的B咖就好啊。B咖一天翻完三千字,A咖還在那裡查資料,一個典故查三天才落筆,你認為誰賺得多?

A咖之所以會遜成C咖還有一個原因,喜歡乾坤大挪移,喜歡砍贅字。

大翻譯家傅雷與妻子在文革時雙雙懸梁自盡。文字與人生一樣有潔癖。

大翻譯家傅雷與妻子在文革時雙雙懸梁自盡。文字與人生一樣有潔癖。

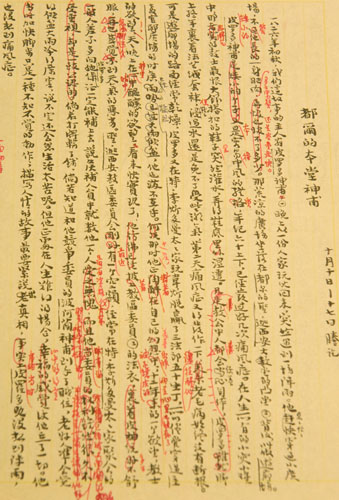

我曾看報上登出大翻譯家傅雷的手稿,圈圈畫畫,自行修訂處幾達譯文的一半。他是英法文不好嗎?他是中文差嗎?就我的經驗判斷,他是試圖鑽進原作者的皮膚裡。不斷修訂自己的行文力度、速度與語法結構。他還給自己訂了規矩:每日進度不超過千字。「這樣的一千字,不說字字珠璣,至少每個字都站得住。」這樣的講究是潔癖。

有時候,我碰到文字密度非常高的作者,譬如西蒙.波娃、蘇姍.桑塔格,我必須把長達一、二百字的句子在紙上拆開來,一個子句、一個子句翻譯,然後重新組織。組織完畢後詳細檢查。子句有對應子句嗎?副詞有轉化成中文句型,而不是拚命以「地」代替嗎?頓號比分號還難用,每個頓號間該是一模一樣的句型,還是隨便?拿掉破折號很簡單,如果它代表的是作者的自由聯想或者類似爵士裡即興表現,你該去掉破折號,只求讓句子像「中文」嗎?

這個階段,我叫它「乾坤大挪移」。有時今日挪完了,明日看完,鬼啊,怎麼句型如此臃腫?砍掉重來。

蘇珊.桑塔格文字濃稠,你翻譯時還得考慮文字筆畫多寡。

蘇珊.桑塔格文字濃稠,你翻譯時還得考慮文字筆畫多寡。

「乾坤大挪移」後,再檢查原作者使用的文字難度,尋找更貼近它的中文來表達。有時作者用了難字(big word),或者一堆形容詞堆疊,文字意象就變成濃重,你翻譯的對應中文如果筆畫不足,難度不夠,就是滅了原作者的風格。

因此,這已經不是閱讀流暢度的問題。這牽涉到你對作者文風的認識有多少。對白裡面出現「了」「的」「地」這類贅字,很合理,因為那是說話。非對話的部分,譯者自行給作者添加「滑潤劑」,我個人認為是一種錯誤。我知道有些出版社會要求編輯一再潤稿,潤到西班牙作者與羅馬尼亞作者統一面目,只求易讀,但這只能叫作「該出版社文風」,不叫引介文學。

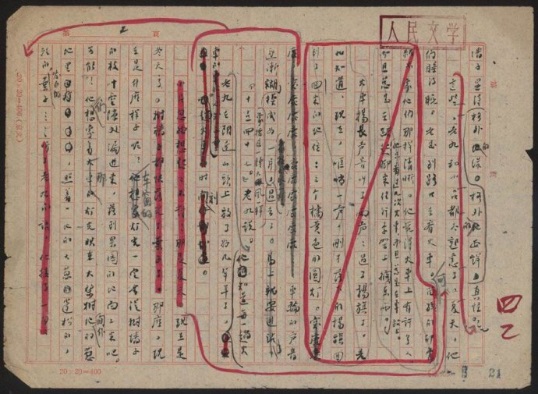

我愛改贅字,譬如「當我每天八點起床時」,我鐵定會刪掉「當」與「時」的一個,因為「當」等於「時」。又譬如「但是他卻說」,對我來說,「但是」就等於「卻」。更不要提很多「地」根本不需要,還是壞習慣。另有處處可見礙眼的被動句,如「把我的手伸進洞裡」,難道不該是「我的手伸進洞裡」?講究的作家如汪曾祺,他的文字就是一幅畫,還可以拿起來朗誦。仔細找找,你看不到贅字。

我相信有不少翻譯A咖默默過著C咖生活,不是自虐,也不是擺身段,而是對文字的堅持走火入魔。小說家王文興說,有時他在公車上想起某篇文章的某個字用得不好,頓時熱火從背脊燒起。傅雷也曾說過:「一句話翻得不好,十年都會耿耿於懷。」我很能體會那種感受,不光是丟臉,還很想抹消自己的錯誤。可是媽的,書已經付印了。

翻譯者對自己的期許,就是一步步爬向汪曾祺、傅雷的文字水準。到了這種程度,我認為才是A咖。一字幾毛不是判斷的標準。因此,如傅雷圈圈畫畫,如福樓拜砍掉重練,都是過程的必然。

嗚,只是,有人說我是福樓拜嗎?

傅雷翻譯手稿。

傅雷翻譯手稿。

王文興書稿。

王文興書稿。

汪曾祺手稿。

汪曾祺手稿。

何穎怡

政大新聞碩士,美國威斯康辛大學比較婦女學研究,現專任翻譯。譯作有《時間裡的癡人》、《貧民窟宅男的世界末日》、《嘻哈美國》、《在路上》、《裸體午餐》與《行過地獄之路》等。

回文章列表