法國作家、劇作家菲立普.克婁代。

法國作家、劇作家菲立普.克婁代。

「要有幾具屍體才行。」此刻菲立普.克婁代(Philippe Claudel)好整以遐坐在沙發上看著我。在推理小說裡,這應該是最後一章,由兇手或是拿著煙斗的偵探緩緩道出真相。

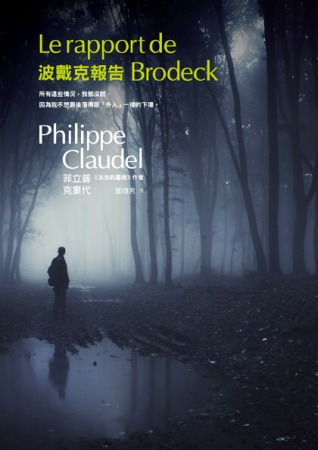

但克婁代要解答的,是他為什麼這樣寫小說。他在台灣出版的第一本小說《灰色的靈魂》裡,以為無事的冬季清晨,小女孩絕美的臉孔青白色浮出河邊。下一本,《波戴克報告》,與世隔絕的村莊集體參與了一樁恐怖、無人願意重述的「事件」。這些書的開頭總是有死者,有證詞,多像推理小說,你會想趕快往後翻,想等偵探出來。然而,一頁又一頁,那裡頭什麼都有,人類的暴行、大屠殺、群體的殘虐,就是沒有偵探出來收拾。這一切煞有其事,對他而言算是什麼?

「那其實是小說如何吸引讀者的小技巧。我讀大量推理小說,但現在越來越厭煩這個文類,」克婁代在《灰色的靈魂》序中不怕這樣告訴你,「我領悟到,凡是人,都喜歡謎題。這使得推理小說受歡迎。弔詭的是,人類並不想活在謎題中。」

他說出答案,「所以『懸疑』是個好方法。」不只是怎麼寫,而是為什麼這樣寫。「我借用謎題撩起讀者好奇,這是一個隱喻。隱喻的是人性本身。我想知道的總是:人性是怎麼運作的?我非常習慣用推理小說的技術,將讀者引入故事中。但那不是終點,我會帶領讀者去另一個世界,他們在最後會發現,小說是另一回事。」這是克婁代的謀殺與創造之時。

我是你的鏡子

偵探還是兇手?克婁代的身分比這還多重,既是作家、電影導演、學者,也創作舞台劇。訪問時,他興味昂然描述每一本小說的開端。他說《波戴克報告》起源於一個夢,夢中他只聽到一句話:「我的名字叫做波戴克,我跟那件事情毫無關係。」他為這句話狐疑,想知道「那件事」到底是什麼。於是,一本小說誕生了。

接著,他說起另一本小說《林先生的小孫女》。他連續好幾天在夢中看見一位老先生,看不清臉孔,從特徵判斷是個東方人,提著行李箱坐在類似等候室的房間裡。「我醒來後反覆想,他為什麼在哪裡?一直想,喔,後來我懂了。我知道老先生等什麼!原來,他在等我把他寫出來。」

作家描述自己的創作之謎。乍聽小說起源多神祕,故事又總是在遙遠的時間和空間發生:世界大戰、歐洲偏遠村莊,但這些其實都奠基於「現實」。克婁代對現實多關注,譬如《調查》的敘述是卡夫卡式,調查員在一個惡夢城市徘徊,那幾乎像是寓言了,但他說那只是技術,是呈現方式,小說核心仍貼著現世。「有一陣子法國企業爆發員工自殺潮,上班族在工作的地方了結自己。而我想知道,為什麼?」

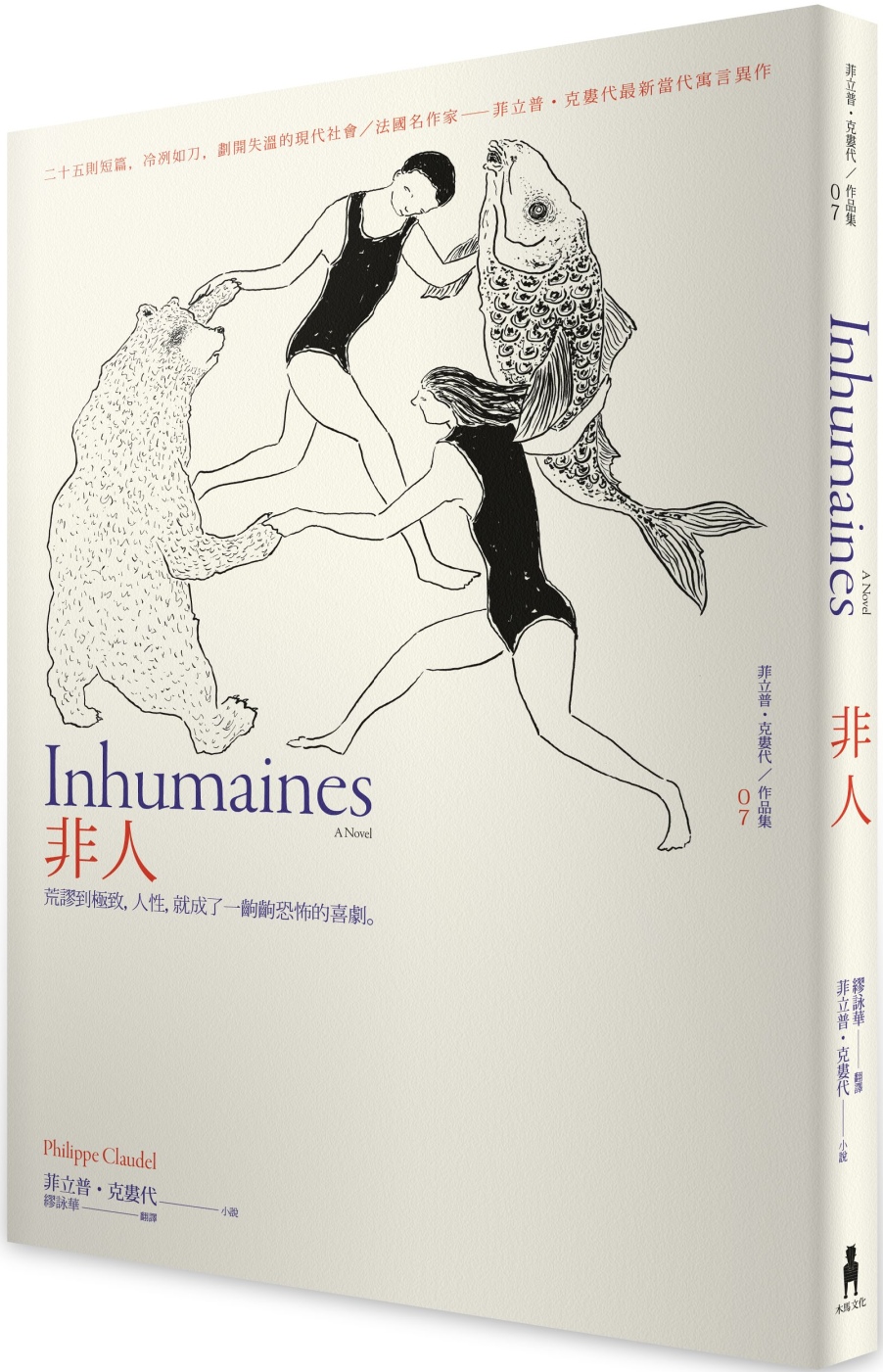

Inhumaines

Inhumaines

「我發現,人類可以消除人性,或許是基於某些意識型態。每個人都被灌輸要去追求幸福,那是很危險的。人只想在物質上獲得滿足,這使貧富差距變大了,少數人擁有大量財富,多數人卻是貧窮的。人變得不像人。」此際,他在法國出版的新書《非人》(Inhumaines)也延續這層探討──「非人」。他持續叩問:人類為何變成現在這樣?怪物是怎麼誕生的?

「人類正走在一個十字路口。無論是從地緣政治、人群流動,我們都可看到重大變化。」例如我們最熟悉的社交軟體,「我們放在Facebook、Instagram上的臉不是我們真正的臉。」酷愛「觀察人」的小說家提出他的觀察,「失去這些社交軟體,人們似乎就不知道怎麼和人來往。此刻的社會,慾望必須在當下被滿足,那意味你失去『渴望』的力量,你的幻想之力正在消失。這也是人類史上頭一遭,人際關係有如此大的變動。」

社群網路改變了「速度感」,這也造成閱讀和書寫的改變嗎?「當然會,第一個影響是科技快速發展,會成為小說探討的主題。第二是會改變文學形式。歐洲自巴爾札克以來,小說形式沒什麼太大變革,電影也是,無論是長度、起承轉合、人物出場和塑造,乃至結局,百年來就是如此。而現在,電影和文學正在快速改變,例如虛擬實境的出現,改變了電影面貌──觀眾可以是主角。」

他在《調查》提到寫該書有二個原因:除了想知道「為什麼」之外,還想知道小說在現在能有什麼功用?此刻,作家就是偵探,他也在回答自己的提問。他自己的調查便是答案:「身為藝術家,無論我寫小說拍電影,身處這樣的時代是幸也不幸。藝術家的任務就是感受人性的脈動與世界的變化,透過自己的眼睛把它呈現出來,做為時代的鏡子。因此,我寫書有時想娛樂讀者,有時則是想替讀者立起一面鏡子,讓大家看看世界真實的模樣,看有哪些問題讓人想把眼睛移開。這就是為何文學有時必須是不快樂的。」

我的故事就是人類本身的困境

那你有快樂的時候嗎?而我真正問出口的是:為什麼你沒有快樂的作品?

小說家笑了。氣氛忽然變得很輕鬆。他說,此刻巴黎正在演出他的戲《跟我談情說愛》(Parle-moi d'amour),那是十年前的劇本,現在重新搬上舞台。劇長1小時30分,他觀察劇場觀眾幾乎從頭樂到尾。

「我常想起契訶夫信中的一段話:『我越開心,寫出來的故事越悲傷。』很多人會從小說想像我。我有個好朋友是女演員,跟伍迪艾倫合作過。她跟我說,她覺得伍迪艾倫是世界上最悲傷的人。」

「契訶夫是對的。而之於我的書寫,有時我們笑,只是為了不讓自己哭出來。」他的新書《Inhumaines》就走黑色幽默路線,書中主角有天起床,發現自己的性器官不見了。直到碰到一位仁兄問他:「最近好點了嗎?」那人說:「還不錯,問題也解決了。」

「『因為,我太太的性器官也不見了。』那個角色回答。」大家都笑了,只有小說家靜靜的凝望著我們。

笑還是哭,越沉重越輕盈,我們談《灰色的靈魂》,談《波戴克報告》,甚至談他的第一部電影《我一直深愛著你》,那些故事裡頭,爸爸殺死女兒,媽媽殺死兒子,一大群人殺死一個人,人類選擇遺忘,人類不能遺忘,人類書寫,那麼,救贖怎麼獲得呢?被傷害的人如何獲得平靜?

「我沒什麼答案。」他一攤手。「我所呈現的故事就是人類本身的困境,我無法創造答案。這些小說中人是有過去的,如果把過去比喻成石頭,有人選擇丟開石頭,例如《灰色的靈魂》裡主人翁最後離開了擁有祕密的村莊;但也有人選擇帶著石頭走下去,他帶著枷鎖,例如《波戴克報告》。但那也是因為愛。相較於『救贖』,你要如何在痛苦、掙扎之間,在過去的折磨或現在的喜樂中得到平衡?那才是最困難的。」

沒有技巧的技巧

困難不只在主題,也在技術。克婁代的小說像是大飯店牆面,有許多鐘錶時間同時在一本書中瘋狂旋轉,角色總是漫渙在記憶中,隨著一次回憶,又拉出一條時間線。小說最迷人之處,就是這些時間帶著讀者兜兜轉轉,不同回憶之間的前後對比映照,像一張紙可以摺疊無數次,讓人體驗到人物與事件的厚度。也不免讓人困惑:如何控制這麼多複雜的時間和情節線?

他的答案卻近乎相反。「控制?我從來不控制。」克婁代解釋,「有些作家會在寫作前把每個環節設定好,但我不是這樣。我在寫作上給自己最大的自由,從來不遵守敘事規則。我讓敘事者不斷喊停,去講之前發生什麼,又跳去講後來發生了什麼。我刻意打斷,賦予他們極大自由。」

這也是一個技巧,雖名曰「調查」、「報告」,動用的是「推理小說」形式,但書中角色卻不按照一般的報告或調查常規書寫,而是上天下地,切入不同時序的回想中,由此喚出更多情節,但又能隨時切回敘事者書桌前,回到那個「調查」、「報告」發生的當下。於是,總有一條時間主幹能讓讀者依憑,讓故事繼續,卻又能讓敘述者隨時迷失,遊盪在意識與時間的邊緣。一本小說便成為一株本體強壯而枝條繁複的時間之樹。或者也是他的時間之術。

「寫小說的時候,我覺得自己是一個探險家,來到一片未知的大陸上。書寫就是漫遊,我想知道的,是大陸的邊緣與整體樣貌。」他說。

不是造物主,而是冒險家。「書寫的自由來自不預先設定情節。我追隨的不是情節,而是語言。」克婁代描述他使小說人物自由,也就是書寫者「我」的自由。那便是書寫的妙處所在了。「所謂文學,是文字形成的直覺。語言自己是會思考的。有時候,不知道寫什麼,不知道哪個角色該出場,可一旦一個句子完成了,下一個句子自然湧現。我發現,你必須只能跟著『melody』走,它會帶領你去故事該去的地方。」

melody。書寫要跟隨的,是旋律。「文學,文字,像是阿拉丁的油燈,你去摩擦,一直摩擦,就會有個巨人出現……」不過並不是每次都會成功,他說,「隨著時間累積,放棄越來越容易,寫作越來越難。一本比一本難了。」

「可是,比起已經出版的書,現在我對於我放棄的書更著迷了。我總好奇,為什麼當初我選擇它?又為何放棄了它? 」克婁代說他電腦裡有一個檔案夾叫做「墮胎」,專門存放這些業已死亡,卻始終引起他好奇之物。「我夜夜去窺探他們……」

真的嗎?我說。一邊佩服,一邊想,啊,這也是一種「懸疑」。我不知不覺被拉進去了。

不,也許我們本來就在那之中。在他的書寫之中,他不顧一切,製造大規模的死,無數的謀殺,有人哭,有人笑,他吸引我們進去,只為了讓我們出來。為了使一切更多的顯露。

延伸閱讀

回文章列表