先是聽見嗡嗡嗡,循聲去看,發現一隻好小好小的鳥,約莫手指頭大小,快速揮動雙翅吸食花蜜。我看傻了,這是蜂鳥嗎?我看見蜂鳥了?就在我們鳳梨園邊坡的雜叢。後來朋友說,台灣沒有蜂鳥啦,「你們看到的是長喙天蛾。」這是發生在2017年的事。

我還記得那不可思議的感覺,彷彿看到幻覺又感到真實存在,直到朋友指認,我才清楚那是什麼,原來是怎麼回事。翻開《蜂鳥的火種》之前,我想著邱怡青為何選擇蜂鳥作為貫穿故事的象徵?是因為蜂鳥在眾人眼中罕見且特別嗎?就像思覺失調特別?亞斯伯格特別?還是蜂鳥令人感到微小卻有著豐富的生命力?牠們每一秒拍擊翅膀八十次,而睡眠時幾近於死,不同於一般鳥類,就如思覺失調與亞斯伯格症者,必須以一種有別他人的步調活下去?

作為一個渴望理解他人又深知侷限的人,當我得知此書在談思覺失調與亞斯伯格,便點燃了閱讀的興趣。說興趣有點太輕浮,不如說欲望,那欲望是想要接近。想要接近自己不懂的、想再多知道一點。

小說從絮帶著三歲的兒子永望,上山探望文時展開。文時,思覺失調症者。當我這麼稱呼文時,彷彿在他身上按上了身分,一個標籤。但我為何擔心自己使用標籤?倘若我稱文時是個鋼琴手,或離群索居的山林獨居者,我還會自我質疑嗎?我的擔心來自標籤的刻板印象,更正確的來說是刻板印象對他人帶來的恐懼。但標籤若是中性,或是試著去理解標籤背後的人,我們是與人相處而非與標籤相處,那麼標籤就只是指出差異。

可這樣說來還是太簡單了。現實是,當人們先看到思覺失調的標籤,經常會忘了這個人也曾有過正常的時候。我就是如此。文時一開始出現在小說中,已經是個思覺失調症者了,當我讀到第二章,讀到絮與文時初遇,我看見文時發作前的樣子,才意識到文時並不是生來就是思覺失調症者,他也有過沒有幻覺的時候,也有過能正常運作的時候。

這讓我想起一個朋友,我認識她時,她已經是個思覺失調症者了。我沒見過她發作前的樣子,只看過照片,聽她說從前的自己。儘管知道一定有從前,但我似乎沒真正看見過她,不像絮能夠看見那個被思覺失調覆蓋的文時,她還能夠辨認出那深藏其中原本的輪廓。

當人們看見瘋狂,很難理解,不知要如何接近,從前熟悉的樣子變得陌生。連瘋狂者自身也無法理解,不曉得自己為何會變成這個樣子,從前可以控制的,現在無法控制。我記得去精神科病房探望朋友時,我看著她,感覺著自己的無能為力,不曉得能為她做什麼。同樣的感受也發生在絮身上,但絮不間斷地去探望文時,她能做的只有陪伴,而陪伴,就是文時最需要的東西。

而小說中另一個角色,絮的弟弟,恆,一名亞斯伯格症者,讓我想起我的弟弟。弟弟沒有經過亞斯伯格的確診,但他與恆有非常類似的反應。

「比重大於水的固體粒子,會在水的阻力無法持續承托時,漸漸沉澱和堆積。」恆以「堆積現象」來解釋一則時間會沖淡一切的寓言故事。我曾讀過一首以含羞草比喻被霸凌者的詩給弟弟聽:「從來沒人認真想過,要過多久,它才會重新打開」。弟弟聽完後的反應是:「你知道含羞草為什麼會合起來嗎?因為它缺電。因為人的手有正電,含羞草的葉片上則是負電,正負相加使得葉片中的水分瞬間排出,於是葉片變得疲軟……」

恆不喜歡突如其來的發展,而絮了解恆的特質,明白他思考的方式,她知道如何跟恆一起工作。我弟對於突發事件也經常難以接受,無法以常人的方式應對,但當我知道他的特質以及習慣反應後,便知道該用什麼樣的方式去接近他。當我試著理解他,原本的奇怪就都可以接受。但我還是羨慕書中絮與恆的互動,他們能夠坐下來好好討論,找到「一起」的方式。

曾與弟弟討論過,是否可能一起旅行。他說喜歡鄉下,人煙稀少的地方。我說那我們一起去。弟弟當下眼睛發亮,但隨後說光是搭車就是一個門檻,他無法進入人多的地方。我說那麼騎機車?又是各種顧慮。最終我們還是沒有機會,一步一步的一起。

還有許多片段讓我想起弟弟,像是亞斯看似不體貼,但恆與絮之間還是有著他們的羈絆,我與弟弟之間也有過。透過怡青的書寫,我連結起自己身邊的思覺失調朋友與類亞斯弟弟,回憶起一些事,自己與對方的互動,想起他們有別於常人步調的活著。

作者簡介

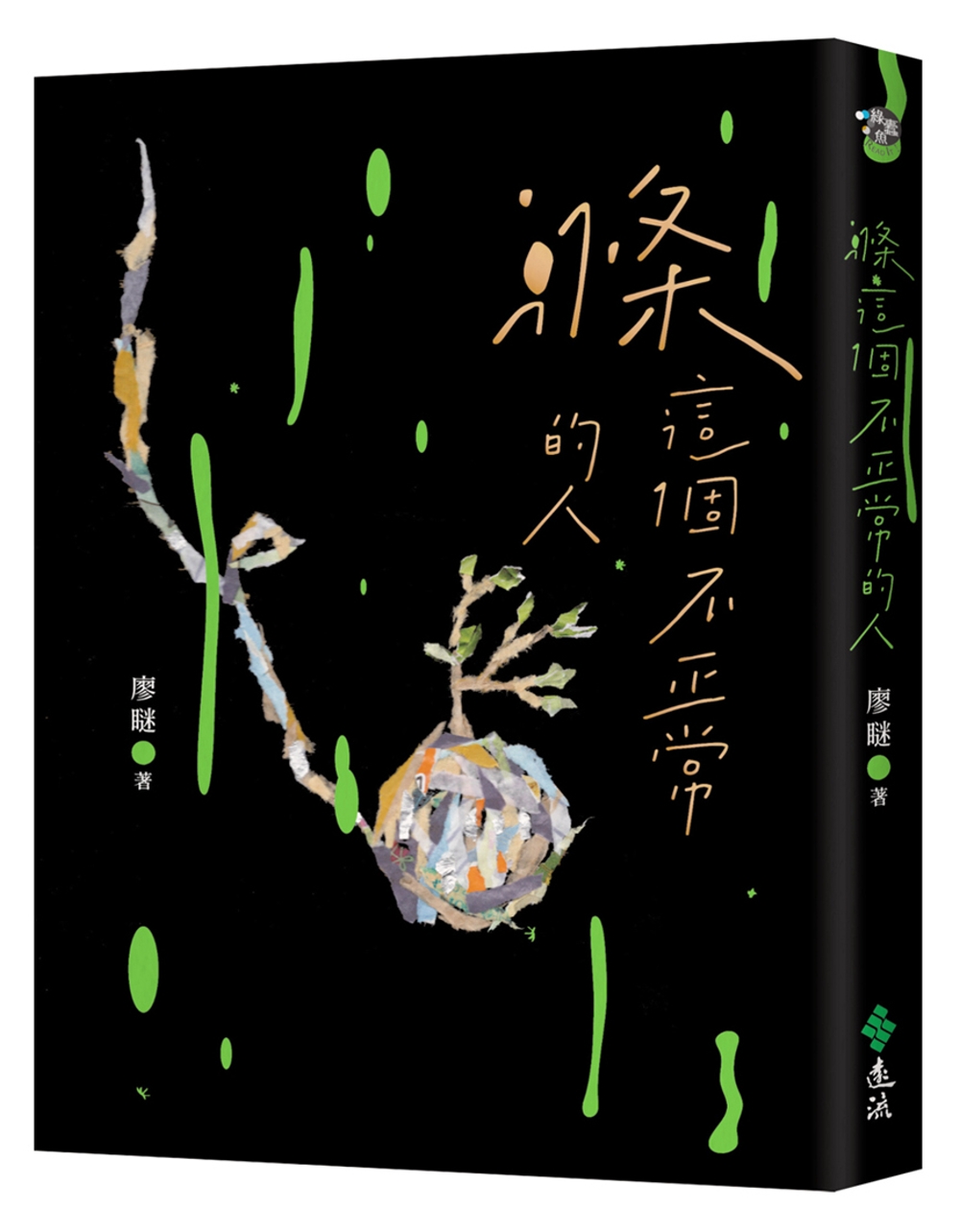

大學讀了七年,分別是工業產品設計系與新聞系。認為生命所有經歷都影響創作。著有詩集《沒用的東西》;非虛構長篇《滌這個不正常的人》,曾獲第二十屆台北文學獎年金,2020年臺灣文學金典獎。

瞇是細細地看,慢慢地想。現以文字為生。

【OKAPI專訪】「真實的去認識一個人吧,然後,再多知道一些。」──專訪廖瞇《滌這個不正常的人》

延伸閱讀

回文章列表