《雲雀與夜鶯》的初稿最早傳存在手機上面,不像我現在手捧著這一紙本。封面是一個黑夜中暗綠的花草之中兩隻鳥兒的對視,因為切開了兩個介面,對視變成凝望,凝望著遙遠的某地方的某一個人,而那人存在某一個時間裡面。就像玲玲談到他們的舊照片一樣,他們一手按著帽子,一手拿著杯子,兩個人緊靠著朝向統一的方向,就好像遠處有什麼似的。

我在往伊斯坦堡的飛機上滑著手機,裡面只有純粹文字,幾個月前我跟其中一個作者見面,她說我要跟鍾玲玲一起出一本書哦,啊耶,我只有三個字:「太好了。」《春在綠蕪中》裡她寫著:「某日,我的好友鍾玲玲說,你說我倆將來會不會像他倆那樣,那麼老了還坐在一起聊天。」初老的兩個朋友,不必等那麼老,她們有默契的玩起一場語言對話,又獨自吟誦的遊戲,「在這遊戲裡她們密切交流、唱和、砥礪。」作為旁觀者我覺得幸福。像一場婚禮的見證,像一個盟約裡的誓詞,而遊戲之中,語言令他們兩個變裝成為令人仰慕那有著十八般武器鐵甲銅胄的超級英雄,那是文字的魅力也是友情的魅力,亮晶晶的閃著在這一本藍綠的小書上面。

鍾曉陽(左)與鍾玲玲(右)兩人相識於1981年鍾曉陽準備赴美唸電影前夕,朋友所辦的餞行餐會。這之後,18歲的鍾曉陽成了傳奇作家。1986年時任《素葉》文學雜誌的鍾玲玲因公再度聯絡曉陽,開啟了兩人超過40年的情誼。(提供 / 新經典文化)

鍾曉陽(左)與鍾玲玲(右)兩人相識於1981年鍾曉陽準備赴美唸電影前夕,朋友所辦的餞行餐會。這之後,18歲的鍾曉陽成了傳奇作家。1986年時任《素葉》文學雜誌的鍾玲玲因公再度聯絡曉陽,開啟了兩人超過40年的情誼。(提供 / 新經典文化)

她們兩個說她們的相遇,在1981年的某一個晚上。她的朋友鍾玲玲在餞別會上兩個人第一次見面。如果是愛情小說,是驚天動地。但對於一段友情,那是波瀾不驚的回顧。而現在2023。四十多年。多麼令人羨慕,可以攜手共寫一本書,執子之手與子偕老放在友情的維度裡面一樣美麗。像水晶,純淨的時候透明無色,當你轉動以不同的角度,輻射出粉紫黃茶的色心,而又,經歷了那麼許多,再回歸純淨,原來什麼都沒有發生。她們兩個在寫的,是消失的象,是一部羅曼蒂克消亡史,是他們從這裡遷徙到那裡,時間地點不重要,把一點一點消失的自己,像追魂一樣再收攏一次。

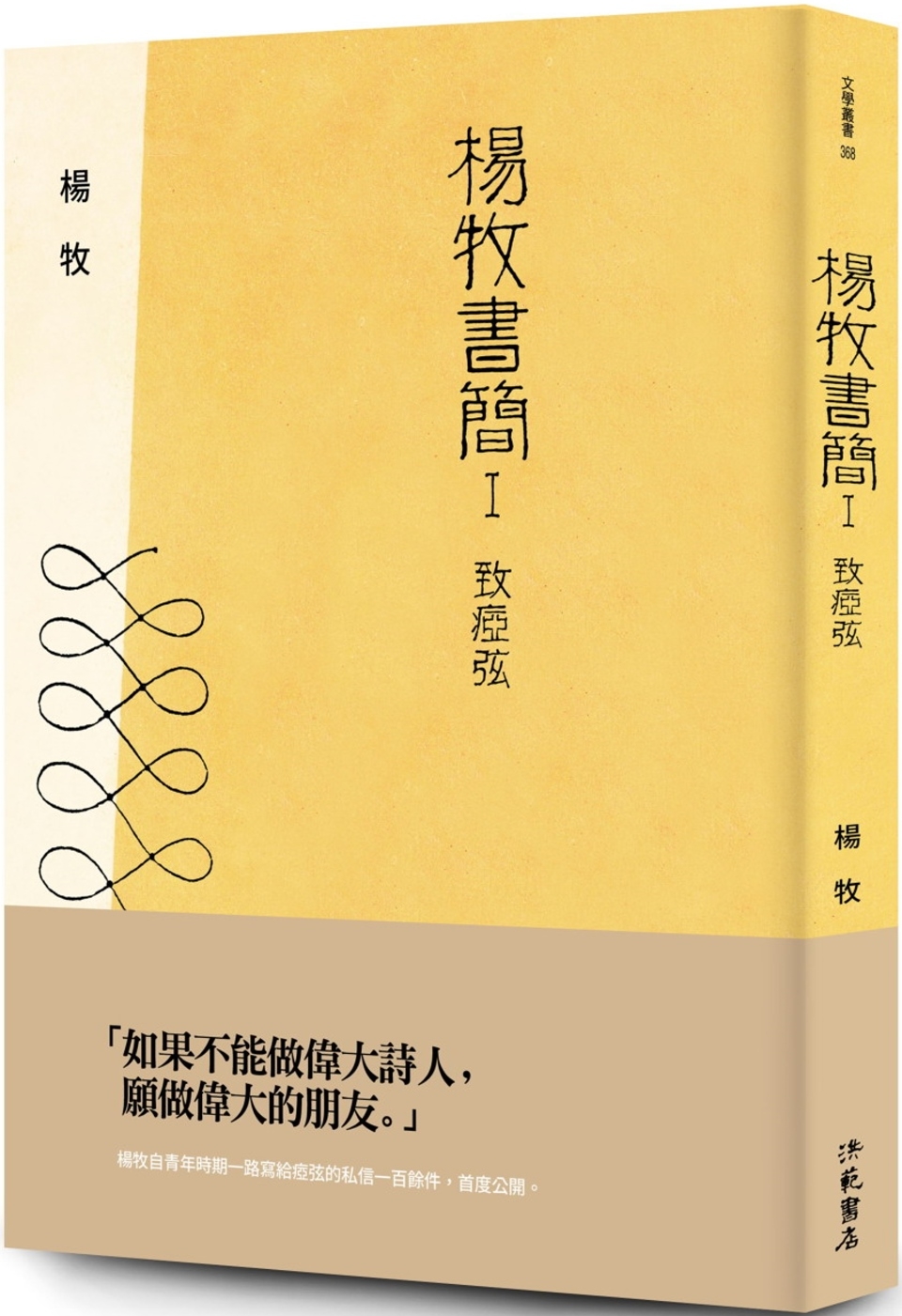

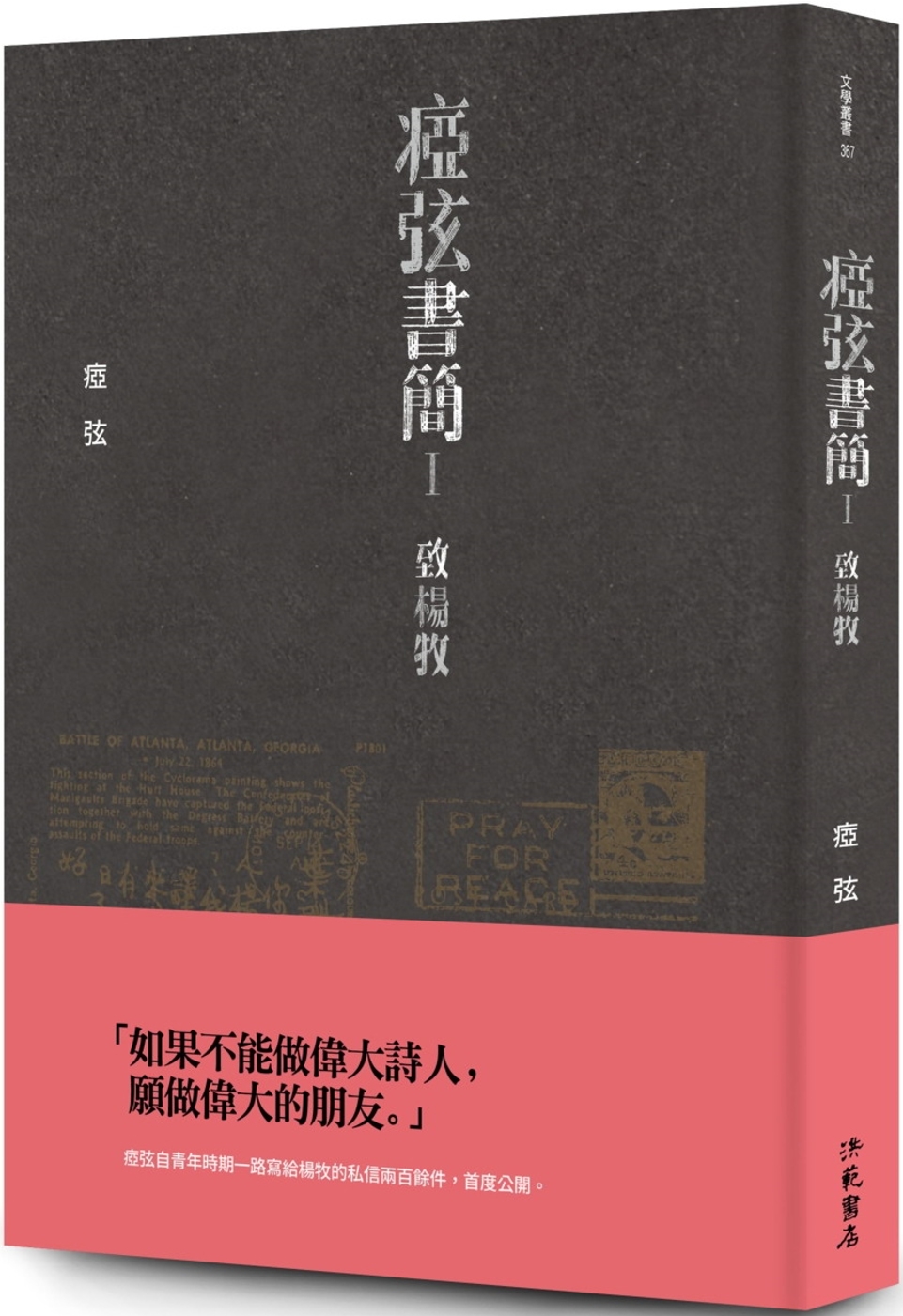

而這之前我正在看《楊牧書簡》跟《瘂弦書簡》這兩本書。這兩個朋友在幾十年中的往返書信裡,由年輕到老年,在充滿希望的青春歲月中,狂妄的對話,理想的對話,挫折的對話,由人生版圖延伸到文學領域再回到人生,那一封封往返的書信,漸漸的,漸漸的從夢想墮落到現實,從多話到少語而致沉默。從輕狂的兩個青年一步一步走向被時間跟肉身、被現實和經歷折騰之後,成為兩個老人。

柯慈與保羅.奧斯特書信集《此刻》裡面第一章就談到友誼。這本書的開頭。柯慈為了這兩個字還到圖書館去找了一堆資料,他說愛情和政治從來不是它們表面看起來那樣子,但是友誼總是它表面看起來那樣子,友誼是透明的。也因此它不夠資格成為哲學的課題。但保羅說了另一個觀點:「他說了他的故事,他的結論,我了解他又不了解他,雖然存在這種不了解,他仍然是我的朋友,甚至是最好的朋友。」那麼,友誼的存在到底是不是哲學的課題?友誼的行動跟對話,是不是都總是它表面上看起來的那個樣子?抑或,暗湧著一種姿態,那是寫作者之間合舞和獨舞。要不是那一點點的憐惜不然就是一點點的仰慕,才能支架出足夠的故事來命名兩人的友情。

鍾曉陽與鍾玲玲給讀者的手寫信。(提供 / 新經典文化)

鍾曉陽與鍾玲玲給讀者的手寫信。(提供 / 新經典文化)

這兩隻為了音樂為了歌寧死勿生的鳥兒,就這樣歌詠著友情:「伐木丁丁,鳥鳴嚶嚶。出自幽谷,遷於喬木。嚶其鳴矣,求其友聲。相彼鳥矣,猶求友聲。矧伊人矣,不求友生。」

我們順著時間的河流看下去,十七歲的少女一鳴驚人出版了一本書,赴美,再到澳洲,再回香港,她的朋友去看望她,在1992年,他們兩個在伊利沙伯的海灣,1994年他們再度會合,在藍山的黃屋裡,在瀑布街的盡頭,在一個作家的房間,克拉克醫生的靈魂在窗前凝視著他的妻子維珍尼亞。

她們兩個或者一起走著,或者獨自散步,或一個人在寫一封又一封的信,隱晦的情節無關現實,我們也無法得知,我們只知道時間地點,至於裡面的故事,他們其實並沒有說給我們聽,發生了什麼事呢?作為讀者,那書中的一連串對話,其實是不是虛構或重構的呢,文本其實是不是一種誤導,讓我們理解友誼而又誤會友誼。來來去去的四十多年,現在他們回到了最初見面的那個城市,不散步了,兩個射箭手,舉手開弓,把所有的回憶射向太陽,那掉下來的一個個黃燦燦的太陽都是她們的青春物語。鍾玲玲說的對,因為曉陽妳,我又重新認識了一個人,因為妳的朋友我也假裝她是我的朋友。而每當對話的時候,我會想像妳們兩個坐在咖啡廳的一個角落,或是妳們一起走向海灣並沒有太多話語,那個時候並不涉及溫暖的友誼想像,或兩個人的互愛互憐,那時候還年輕沒有想得那麼多。可能還有一點點的尷尬和不滿,誰知道呢?最美好的時刻應該是在書寫的當下,因為過去多麼的美好,比照了現在的蒼白。別誤會,這樣的蒼白不是因為妳們兩個,而是像空氣一樣存在每一個,由十幾歲的少女,經過愛情闖蕩離別老病而來到四十多年後的現在。那種蒼白,是青春的血色嫣紅的臉頰已經慢慢褪色,這無關乎拋棄或是訣別,只是時間。

書裡面那麼多的問號,輕輕敲打著,像是半夜裡突然下起的一陣雨,你要繼續寫下去嘛?你喜歡麼?已經在寫了嗎?兩個朋友之間虛心地問候想要把調子調到對方最悅耳的幅度:「我們都沒有好幾個十年了」、「哎呀每每我們自誇自說還真的有神采呢?跟我們在家時的渾沌狀態完全兩樣。」問號的尾音似兩個溫柔的人對所有的不確定性開放著,所有的疑惑不解著,我們怎麼就走到這裡了,我的朋友,我們已經走到這裡了,我的朋友,像兩隻快樂的鳥兒歌唱吧。

開始的時候她們敘舊,回憶四十多年前的往事往返的書信,彼此的記憶。兩個人在香港、在澳洲、細微的輕扣彼此的心,留下來的應該都是最深刻的東西。再來她們各自寫了兩篇小說。〈晚期風格〉和〈陳詞濫調〉,以誌到如今,她們想表達的那些曖昧迴轉曲折又或是毫無定義的書寫。兩個作者仍不棄筆。像那一幅畫,在旅館中的一男一女女的坐在床上男的往窗外看著,故事延伸著,但是沒有人知道結局。永遠有一些話講不出來,永遠有一些話不必說,永遠在故事裡面叛逆著另外一個故事。那是她們的現在或是她們的前生?

最後,兩個書寫者再度面對面,聊一些有的沒的,那些有的沒的,依照敘事展開了他們應有的風格和畫面。這兩個作者,一邊開玩笑,曉陽說:「你寫不出難看的東西。」文字這個東西太殘酷,高下立見,而友誼又是那麼的溫暖,也確是,她們兩個,怎可能寫出難看的東西?

我特別喜歡鍾曉陽其中一篇〈哀途〉,那是一個有關於德國生物學家斯特勒的航海故事,說故事的人輕巧的把斯特勒的一生勾構成一個友誼和悲傷的故事、一個熱情和理想的故事。她那麼誠懇地寫著,一定是想表達什麼,一定是觸動了她什麼,但也可能,「像微風掠過樹林發出愜意的歎息,時間從這裡經過,他是無意的。」

就像曉陽說的:「這是我們的腥紅實驗,我們的玫瑰刺考驗。你說這是場冒險你願意嗎?我說和你一起冒險我願意。你寫你的那一半,我寫我的這一半,合起來是我們的故事。」

張家瑜

原名林美枝,出生於台灣花蓮,輔仁大學中文系畢業。由台灣到美國居住數年後,再定居香港。自覺已是台灣香港混血。做過記者、電視台編導,曾在香港明報、印刻、廣州日報、騰訊大家等媒體寫作,作品有《我開始輕視語言》、《告別式從明天開始》。 平淡生活。讀書看電影。最近常覺如少水魚,時日無多,還是讀書看電影再加旅行。相信有好的文字,就不會有壞的人生。

延伸閱讀

此刻: 柯慈與保羅.奧斯特書信集

此刻: 柯慈與保羅.奧斯特書信集

回文章列表