在讀完《沒口之河》後,我忽然想起書架上另一本多年前購買、幾年來斷斷續續讀過幾章的書,《沒有我們的世界》。

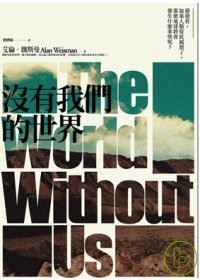

不是科幻小說,而是環境科學作者艾倫.魏斯曼(Alan Weisman)從一個大膽假設出發寫成的科學寫作:要是地球上所有人類一夕消失(管他是終極核戰、終極病毒或集體被上帝帶到外星天國等原因),那麼地球接下來會發生什麼事?

走遍數十國採訪、知識見聞皆廣博的魏斯曼,在書中極盡鋪陳人類消失後,地景、生態、物種、人造物可能的變化。我還記得初翻開書時猶如觀看末日電影的痛快感:首先是水,挾帶復仇的力量湧進城市,鋼骨金屬建築被侵蝕而崩塌、與水爭道築成的地下鐵路也將再度被淹沒。接著是植物,人造建物將迅速被植物覆蓋,最終森林回返。這一切的發生速度視你在地球上哪個區域而定,以紐約來說,大概二十年,自然就能消滅這人類所遺留「世界中心的中心」。

▌不把人類排除在外的,自然而然

不過,魏斯曼最終也承認,要讓現今幾十億人類一夕滅絕,技術上來說並不容易(看看過去三年全世界人類怎麼攜手對抗Covid-19就能明白這道理)。而書中關於人類對地球危害的反省,甚至推展到請「人類自願滅亡運動」發起人發表看法——雖然一位鳥類學家也表示:「如果人類消失了,地球上的鳥類至少有三分之一不會察覺到。」

之所以提到《沒有我們的世界》,是因為我假設:許多和我一樣喜歡自然(伴隨著偶爾對城市文明生活高度厭倦)的人類,多少幻想過一個人類大量滅絕後的地球或許也不錯。我們實在是知道夠了又一片樹林被砍去蓋房子蓋光電,又一條溪谷被築起水泥堤防,又一隻穿山甲或石虎被車輛輾過或被人類放生的狗咬死。畢竟,我們所知所學的自然,意思通常是「排除人類後的自然」,一如魏斯曼在書中假設的世界一樣。

但黃瀚嶢在《沒口之河》邀我們一同走進的臺東知本沖積扇溼地,則完全不是那麼一回事。或者該這麼說:黃瀚嶢筆下的「溼地」,做為一處自然,並沒有把人類排除在外。我們都是這片時而濕潤時而枯竭的不定水域中,逐水草而來的物種之一,而物種與物種間的關係,也未必只存在你死我亡,此消彼長的絕對,而是在時間裡,永不消停的進退和變動。

▌從地景╱環境展開的生態敘事

其實一拿到《沒口之河》,我首先閱讀的不是書裡的字,而是圖畫。依著書中章節──木麻黃、甜根子草、銀合歡、巴拉草、臺東火刺木、茵陳蒿、苦楝──黃瀚嶢繪製了七幅插圖,主角植物或遠或近出現在地景中,看起來都很自然,且因著繪者的筆觸而抒情意味濃厚。但倘若你對當代植物議題多點認識,可能就要皺眉了:這哪裡自然?明明都是外來種(除了臺東火刺木),有些更是除之而後快的入侵種。而外來種、入侵種,誰帶來的?(幾乎是)人類。

不過,且讓我緩一緩這火線爭議,我們繼續回到黃瀚嶢的繪圖裡。之所以先看圖而非字,是因為起初我認識黃瀚嶢,在於他是位生態插畫家。當時,為了報導台灣原生水生植物,我請他從自己的生態繪圖經驗談他對水生植物及其棲地的觀察,這才知道黃瀚嶢不只能畫,也能寫。他聊到自己獲國藝會補助的文學創作是以知本溼地為主角,也聊到他眼中的溼地,特別是在低海拔地區,往往「是人類生活的一部分,而不是一個荒野」。

他說,在科學繪圖的世界裡,若提到溼地,多是以生態為主題,很少強調單一物種(有的話也是更吸引人類目光的動物,很少是植物)。而生態插畫所著重的又不光是單一物種的形態,更多是物種與物種的「關係」。這是一種生態學的敘事,他以自己繪製的一幅貢寮禾和水梯田的生態插畫為例,告訴我「敘事」存在何處:在水稻收成後,有了生長空間的水生植物們在割剩的稻禾四周紛紛露臉;一旁交尾的豆娘,尾巴共構成愛心形狀;一隻剛吃完福壽螺的食蟹獴回頭望向畫外深處,於是看畫的人也想知道:牠到底張望什麼?

那時我意識到:生態敘事是一個很有意思的說故事方式,因為能看見人類以外的物種和存在是如何在某個時序中互動、創造關係,如何共存於一個畫面(環境)中。

▌在意「關係」的生態視角

而《沒口之河》裡的幾幅畫作,呈現著怎樣的生態敘事呢?乾涸水道上有交織的輪胎痕,一路通往遠方木麻黃林。河岸的甜根子草、與銀合歡對立的椰子樹、溼地澤畔的巴拉草叢,最初由人類引進、栽種、利用。台東火刺木長在水泥堤岸旁,被人為柵籬圈在界外。茵陳蒿與知本卡大地布部落的祭台遙相對望。族人祭祀祖靈的酒水遠景,是族人視為庇護者的苦楝。所有的畫面都有人類的痕跡存在,若想追究這個生態如何造就目前的敘事,就得仰賴文字登場。

黃瀚嶢繪製河岸的甜根子草。(繪圖 / 黃瀚嶢)

黃瀚嶢用文字撐出更大的時間尺度,在畫面外延展鋪陳了知本溼地和來到此地的諸物種,在過去數百年間如何互動、消長、變遷,終至演變成如今這片看似荒蕪寂寥、乾濕不定卻充滿生機的野地樣態。幸虧他把生態研究者的視角帶進了這片野地,我才知道,原來我們看待木麻黃、銀合歡,可以不只是「海岸林」和「外來種」,而是人為栽種後與環境創造出多樣關係的「人文地景」或「歷史遺跡」,進入遊憩棲息的有人類也有鳥類,以及人類和鳥類移動帶進帶出的其他生命。那讓我想到,曾有一位生態學者告訴我,他沒辦法只因大花咸豐草是外來入侵種就剷除它們,因為在一片少有開花植物的環境中,唯有它們能讓前來尋找花蜜的蜂群有所收穫。

也幸虧他不把人類排除在外的生態視角,引我們看見卡大地布部落族人百年來與知本沖積扇諸物種維繫的各種關係。我非常喜愛、卻因名字不祥而被排擠的苦楝,原來是族人眼中避邪除穢的神聖植物;溼地上成排的椰子樹,原來是漢人為了土地徵收時換取較高的地上物補償金而種植。這些都厚實了我對台灣常見植物與人類關係的認識。

在「臺東火刺木」這一章,黃瀚嶢更寫出了原生植物超越人類預期的生命力。棲地上僅有的一株原生火刺木被工程輾壓消失,沒想到被壓得支離破碎的枝條,幾個月後絕地重生,以無性繁殖的方式在工程地上開枝散葉。植物的能耐不容人類小看,但這當然不是說人類就可以毫無節制地摧殘,我也和作者一樣,願意相信這是火刺木永劫之後再一次回歸的行動,從而療癒因行動無效受挫的人類。

▌歡迎加入有許多「我們」的世界

說穿了,就是人類跟各物種的關係必須納入生態敘事中。《沒有我們的世界》一書是基於人類有愧於萬物而做出自毀式的想像,書中多數內容描述的多是動物植物必須承擔人類造的業。但警鐘或喪鐘對力挽狂瀾不一定有效,可能只換來更強烈的麻木與不看。把人類擺放回生態中的一員、關係鏈中的一分子,去到消逝的時間和記憶中重新掘出各物種和我們曾經的親密(而不僅是加害與被害的關係),甚至將那份關係重新引導回我們的日常生活中,一如黃瀚嶢記錄了卡大地布重新回到知本溼地,重新種起小米、指認溼地存放的祖先和植物故事。於是,世界再度成為「有我們的世界」,而這個我們,不只人類。

延伸閱讀

回文章列表