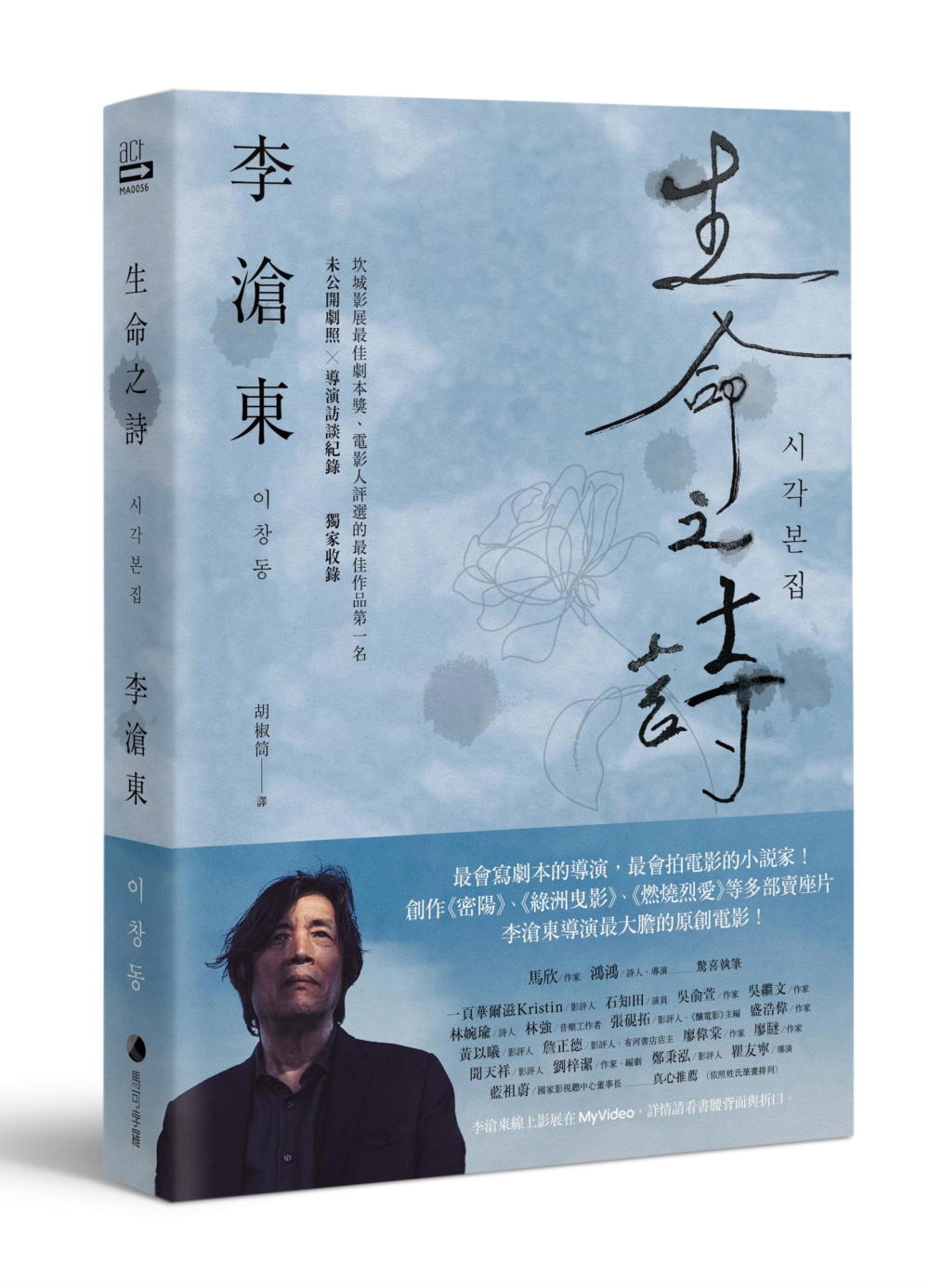

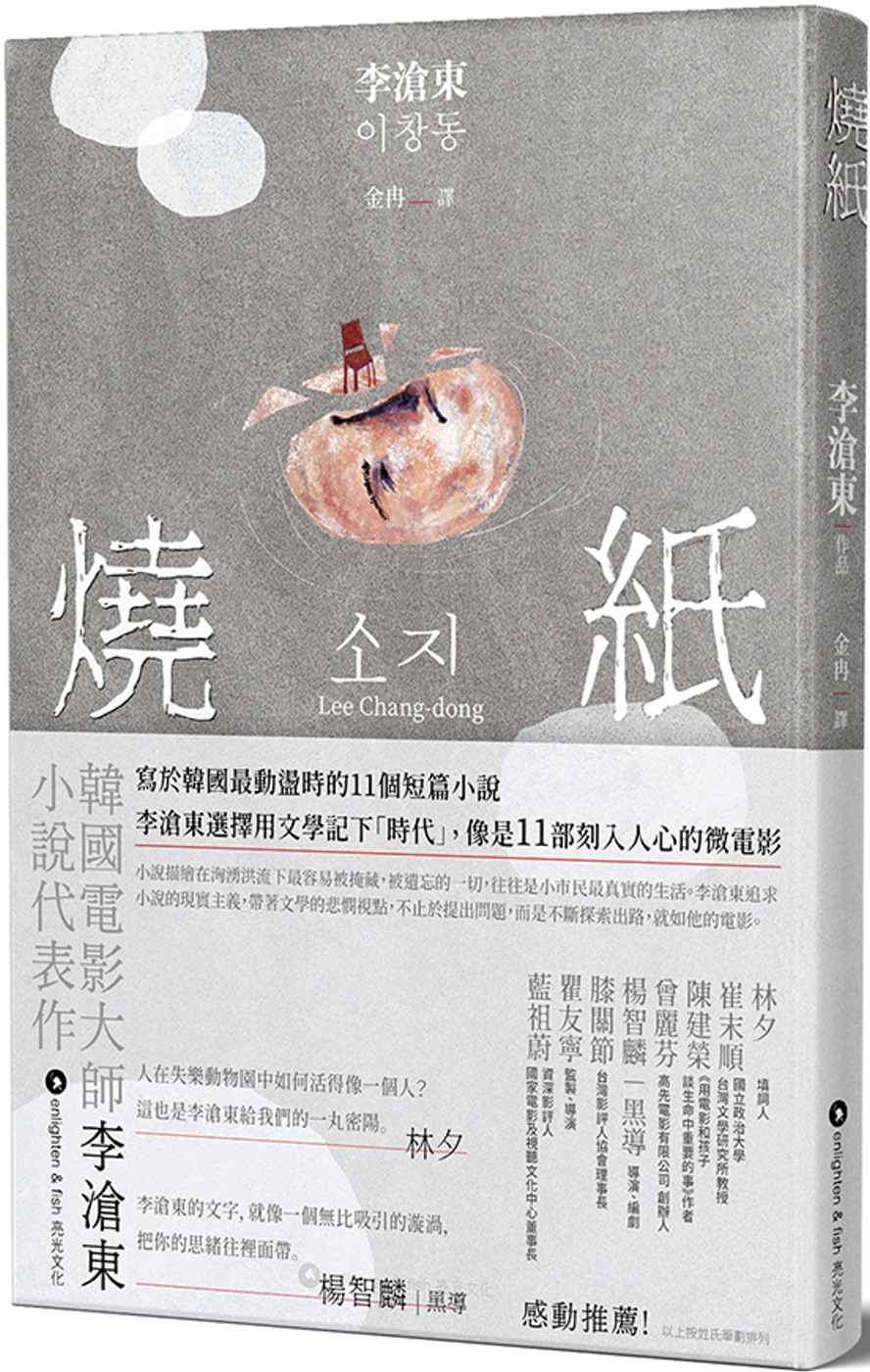

《生命之詩》劇本書除了有劇本內容,還收錄未公開劇照、導演訪談與手稿。(圖片提供/馬可孛羅文化)

《生命之詩》是韓國導演李滄東首部在台灣正式上映的電影,時隔十二年後,《生命之詩》的劇本書也終於和台灣讀者見面。故事講述60多歲的美子與外孫相依為命,罹患阿茲海默症的她以寫詩感受美好,孫子卻捲入社會案件,將她拉入殘酷的現實。書中除了劇本,還收錄未公開劇照、導演訪談與手稿紀錄等內容。

身兼影評人、演員的字幕譯者達西.帕奎特(Darcy Paquet)曾在多次採訪中提到,最想挑戰李滄東導演的電影,因為雖然翻譯起來有點難度,但台詞很有深度,耐人尋味。本次邀請到達西.帕奎特與本書譯者胡椒筒,與李滄東導演展開了一場關於《生命之詩》的對談。

對 談 人

- 李滄東

2002年憑藉《綠洲》榮獲第59屆威尼斯影展最佳導演獎,2007憑藉《密陽》榮獲第2屆亞洲電影大獎最佳導演,2010年憑藉《生命之詩》榮獲第63屆坎城影展最佳劇本獎、第五屆亞洲電影大獎最佳導演及第四屆亞太電影大獎最佳導演等多項大獎。2018年以《燃燒烈愛》獲得坎城影展國際影評人費比西獎。

曾出任盧武鉉政府的大韓民國文化體育觀光部長,釜山影展評審委員會委員、坎城影展國際影評人週評審委員、金馬獎決選評審等職務。

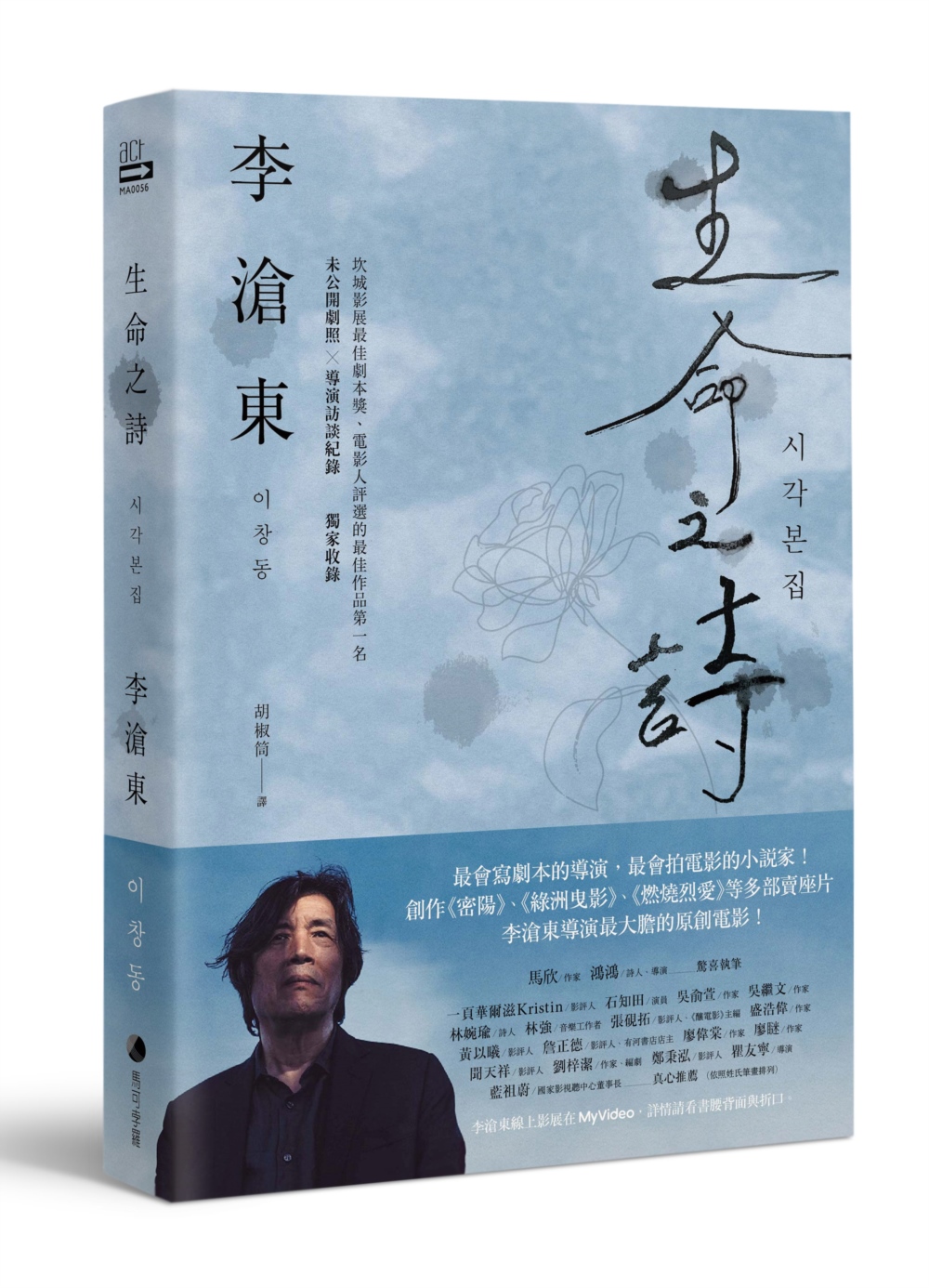

著有小說《燒紙》《鹿川有許多糞》。

- 達西.帕奎特(Darcy Paquet)

自《殺人回憶》起便與奉俊昊穩定合作,在成為《寄生上流》橫掃各大國際電影獎項的幕後推手後,今年又一部由他翻譯的朴贊郁執導的《分手的決心》也在國際連連傳來捷報。著有 New Korean Cinema: Breaking the Waves。

- 胡椒筒

達西.帕奎特:您是何時開始構思、著手創作《生命之詩》劇本的呢?完成這個故事大約用了多少時間,是完成整個故事以後再慢慢修改嗎?

李滄東:很難說出一個具體的時間,因為在構思故事以前,我會用非常長的時間來思考,思考我想透過電影提出的問題是否具有電影層面的意義,然後當一些思考的碎片漸漸累積、沉澱下來以後,才會開始動筆。寫不會用太長的時間,幾個月而已,長的話也不過一年。因為是思考成熟後才開始動筆,所以劇本完成以後,幾乎不會做什麼修改。

達西.帕奎特:《密陽》的主人公是受害者,而《生命之詩》的主人公是加害者的監護人,兩者形成了顯明的對立,所以您在拍攝《密陽》時,就已經想到這一點了嗎?

李滄東:我在拍《密陽》的時候,在密陽這個地方實際發生了集體性暴力事件,數名國中男生性侵了一名女學生。其實,《密陽》這部電影想要探討的是,在殘破不堪的日常中,如何尋找人生的意義。

《密陽》是小說家李清俊《螻蟻故事》改編的,小說和電影裡的事件皆是虛構的,但在我拍攝這個故事的地方,卻發生了真實的事件。當時,我產生了一個疑問,在發生真實事件的地方,拍攝虛構的故事來探討人生的意義,這樣對嗎?我很動搖,也想過要不要把誘拐事件換成集體性侵事件,但拍電影是團隊合作,儘管我很掙扎,最後還是決定按原計畫拍攝了《密陽》。不過我心裡始終放不下這件事,所以在拍攝《密陽》時,暗自下了決心,下一部電影一定要拍這件事。我之所以無法釋懷,是覺得在我們的日常生活中,存在著必須去思考和探討的道德性問題。集體性暴力事件的加害者和受害者都是十幾歲未成年的孩子,然而要以怎樣的態度來看待和接受這件事則是我們所有人的責任。無論遠近、無論是否參與這件事,所有人都應該去思考日常生活中,關於道德性的問題。但要如何透過電影來表達這種想法呢?其實,有很多簡單的方法,像是利用正義記者,或有責任感的教師來揭露事件……但我覺得這樣太簡單了。

就在我思考要用怎樣的方式來講述這個故事,剛好去了趟日本,早上在京都的飯店房間裡看書時,我記得看的是米蘭.昆德拉的《小說的藝術》。那時我抬頭看了一眼電視,畫面中一個漁夫正在撒網。那一瞬間,靈感就來了。我先決定了「詩」這個電影標題,然後將主人公設定為想寫出人生第一首詩的老婦人,她的孫子牽涉進了這起集體性侵事件。

《密陽》

《密陽》

《密陽》改編自李清俊的《螻蟻故事》

《密陽》改編自李清俊的《螻蟻故事》

達西.帕奎特:說到詩,我在二十幾歲的時候也寫過詩,但當時思考的問題是,我有寫詩的才華嗎?能成為詩人嗎?可以說是帶著一種慾望在寫詩。但《生命之詩》中的美子卻不然,她真的是懷揣一顆純真的心在寫詩。

李滄東:我覺得在韓國很多人都想寫詩,隨處也都可以看到詩。很多人到了一定年紀以後,開始想學新東西、接觸新事物,有人學吉他,有人學寫詩。我覺得想寫詩本身就是一種純真,像電影裡的年輕人問美子,為什麼學寫詩啊?其實,那個人就等於是在問美子,一把年紀的人了,還找什麼純真啊?但我覺得每個人心裡始終都保有一份純真。

詩可以視為一種「沉默的藝術」。這種藝術不僅需要節制,還需要留白。美子不是以完成作業的心態在寫詩,她是迫於無奈,迫於自己的處境。美子在知道寫詩是尋找美好的過程後,不得不面對孫子犯下的醜陋罪行。美子也產生了疑問,在這種情況下,學寫詩還有什麼意義呢?但因為她保有純真,想寫詩的純真迫使她不得不承認寫詩與他人的苦痛不無關聯。

《生命之詩》中的奶奶美子懷揣一顆純真的心寫詩。(圖/《生命之詩》劇本書書中照片,馬可孛羅文化提供)

《生命之詩》中的奶奶美子懷揣一顆純真的心寫詩。(圖/《生命之詩》劇本書書中照片,馬可孛羅文化提供)

達西.帕奎特:您寫過詩嗎?

李滄東:寫過(笑)。我之前寫小說,感覺寫小說和寫詩的心態很不一樣。怎麼說好呢,寫小說會有一種成就感,覺得自己在克服了一些障礙後,完成了一個故事。但寫詩卻不然,寫詩需要尋找到內心的某種純真、某種美好,才能創作出一首詩。寫出一首詩的時候,會覺得自己心中還有尚未污染、純潔的地方。上了年紀以後,不知道是出於傷感,還是寂寞,我寫了幾首詩,那時還會有一種彷彿被原諒了的感覺。

胡椒筒:電影的最後,美子和少女穿插朗讀的那首〈聖雅妮之歌〉就是您親自寫的詩吧?就像美子在電影中,為了寫出一首詩而尋找靈感一樣,您在創作〈聖雅妮之歌〉的時候,是怎麼尋找靈感的呢?

李滄東:《生命之詩》講的是一個年邁的老婦人要寫出人生第一首詩的故事,所以〈聖雅妮之歌〉可以看作是整部電影的一個終極目標。但問題是,要寫出一首怎樣的詩?這的確是一個難題,因為既不能寫得太好,也不能寫得太幼稚,而且整首詩必須蘊含可以牽動、打動觀眾內心的內容。我當時的考量是,內容要與死去的少女有關,要能代替少女來表達她想要訴說的事情。無論是小說,還是電影都是在講故事,可以講自己的故事,也可以幫別人講故事。《生命之詩》這部電影還涵蓋了另一個問題,那就是我們為什麼需要藝術?我希望詩作為一種忠於自我的藝術表達形式,在這部電影裡,既能表達自己對他人的痛苦的共感,同時也能代替對方來表達自己感受到的那種痛苦。〈聖雅妮之歌〉既是美子的詩,也是少女的詩,所以比起怨恨,我更希望它帶有一種祝福,祝福所有愛著的人們。為了讓觀眾感受到這份祝福與愛,所以我想像她們在愛著的人,寫下了「你會收到我未曾寄出的信嗎?/沒能道出口的表白也能傳達到嗎?……我祈禱/願再沒有人哭泣/願你明白我的一片癡心」。

達西.帕奎特:重溫《生命之詩》的時候,我產生了好奇,如果楊美子沒有罹患阿茲海默症,她會做出那樣的選擇嗎?您是如何想到這個設定的呢?

李滄東:靈感閃現的瞬間,比起有邏輯地去思考人物需要這樣的設定,反而更接近於一種直覺。六旬老婦人,想寫出人生的第一首詩。用極端的視角來看,其實這等於是在漸漸接近死亡。阿茲海默症正是一種以活著的狀態體驗死亡的疾病,漸漸失去記憶就等於是一點一點抹掉人生。從敘事的角度來看,這部電影也可以看成是一個冒險的故事──對於一個罹患阿茲海默症,漸漸忘掉詞彙的老婦人,要完成一首詩,其實就是一個充滿挑戰的、艱難的冒險。

李滄東手稿描繪美子的形象與設定。(圖/《生命之詩》劇本書書中照片,馬可孛羅文化提供)

李滄東手稿描繪美子的形象與設定。(圖/《生命之詩》劇本書書中照片,馬可孛羅文化提供)

達西.帕奎特:您的選角總是很獨具慧眼,這次一開始就想到尹靜姬老師嗎?

李滄東:電影是一種非常現實的媒介,所以一定要找到適合角色的演員。在韓國,很難找到適合飾演楊美子的演員,很多人會想到金惠子,但我覺得她的形象太強勢了。在構思出老婦人寫詩的故事的同時,我腦海中首先浮現的就是尹靜姬。其實,我跟她並不熟,之前只在釜山電影節和其他活動上打過招呼而已。但幾次擦肩而過的感覺,讓我覺得她很像一個少女,不,應該說就是少女,上了年紀的少女(笑)。在我心裡,除了她,沒有人可以勝任楊美子這個角色。

李滄東與飾演美子的尹靜姬。(圖/《生命之詩》劇本書書中劇照,馬可孛羅文化提供)

李滄東與飾演美子的尹靜姬。(圖/《生命之詩》劇本書書中劇照,馬可孛羅文化提供)

達西.帕奎特:演員們面對鏡頭講述「人生中最美好的瞬間」的那場戲,給我留下了很深刻的印象。可以請您談談這場戲的構思?

李滄東:寫這場戲的時候,我在想,如果我是老師的話,我會讓學生們做什麼。既然寫詩是尋找美好的過程,那就讓大家來講述一下自己人生中最美好的瞬間。每個人心中最美好的瞬間都不同,而且我覺得很多人都沒有思考過這樣的問題。思考這個問題的瞬間,就等於是在尋找寫詩的靈感了。

每次拍電影,我都會陷入電影層面的苦惱。就《生命之詩》這部電影而言,最令我苦惱的是,要如何連結、強調尋找美好的藝術與日常生活中的倫理道德之間的關係。楊美子透過電視看到哭泣的巴基斯坦母親,走出醫院後,又看到了哭泣的韓國母親。透過電視看到的前者距離自己十分遙遠,而眼前的後者距離自己十分接近,但儘管如此,楊美子也只是好奇她為什麼哭,並不覺得跟自己有任何關係。人物在現實生活中要面對的道德問題,與為了寫詩而尋找美好的藝術行為,要如何透過電影來呈現兩者的關係,這是我在這部電影中一直思考和苦惱的問題。基於希望抹去現實與電影的界線,我選擇了以紀錄片的形式來拍這場戲,讓演員直接面對鏡頭來講述自己的故事。我不希望「何謂詩?」這樣的問題只侷限於電影,而是希望能越過銀幕,直接與觀眾交流。幾位演員面對鏡頭敘述的感覺非常重要,除了講述出軌和楊美子的故事以外,其他人講的都是自己親身經歷的故事。

胡椒筒:那導演您人生中最美好的瞬間是?

李滄東:(大笑)我不想說。要讓我想,可能需要幾年時間吧(笑)。我已經七十歲了,這七十年裡,我似乎沒有感受過幸福和人生美好的瞬間。當然,生活中一定會有這樣的瞬間,只是說我沒有感受到吧。

達西.帕奎特:那換一種問法,您在拍攝電影的過程中,有覺得舒心的瞬間嗎?

李滄東:最累、最難的是寫劇本,說得再準確一點,應該是構思劇本的時候。拍攝對我來說也很難。相對來講,勘景的時候感覺輕鬆一些。因為勘景的時候,會有一種期待感。寫劇本是一個從無到有的過程,但勘景是在「有」中尋找需要的部分,所以感覺相對不那麼痛苦。後期剪接、錄音和調色也是一樣。後期製作之所以不覺得難,是因為越往後呈現出來的東西會越好。

達西.帕奎特:我們知道您最早是小說家,並非電影專業出身,可以請您聊聊學習拍攝電影的過程嗎?

李滄東:剛踏入電影圈,我就做了朴光洙導演的副導演,當時拍的電影是《星光島》(그 섬에 가고 싶다,1993)。過去想做電影導演的人會先進劇組的演出部,但我最初並不是為了學拍電影而進演出部的,我和朴光洙是朋友,陰差陽錯地做了他的副導演。朴光洙最討厭有人在現場問東問西,問他什麼就發脾氣。當時,另一個副導演突然走人,管控現場的工作一下子就都落到我身上,所以我就只能自學,自行判斷、做筆記分析,像是為什麼要這樣運鏡之類的問題,思考他的一些拍攝技巧。從凡事都要自己找答案這點來看,朴光洙算是我在電影圈的恩師。現在想來,他真是膽量驚人,那部電影演出部的其他人也都不是電影專業出身。總之,我跟著他學到了不少東西。

李滄東踏入電影圈的作品《星光島》

李滄東踏入電影圈的作品《星光島》

胡椒筒:您覺得拍電影最重要的是什麼?

李滄東:我覺得拍電影,拍攝技巧固然重要,但更重要的是對電影本質的理解。電影是一秒24格的靜止畫面,要如何去拍,完全取決於導演對那場戲的理解和感受,而不是徹底依賴拍攝技巧。剪接講究的則是畫面的連接,但在畫面的連接之外,還有很多更重要的問題需要思考,像是整部電影的節奏、時間的變化,如何帶動觀眾進入劇情等等。這些思考都是源於對電影的態度。電影專業的學生很容易陷入的誤區是:認為技巧是絕對的,掌握技巧才是最重要的。但技巧不過是一種手段罷了,最重要的是要以怎樣的態度來拍電影,如何把自己的感受融入電影,如何向觀眾傳達自己想要表達的內容,如何與觀眾分享自己的感受。

胡椒筒:您寫過小說也拍過電影,這兩種媒介有什麼不同嗎?

李滄東:電影是一種展示的媒介,觀眾會覺得畫面展示出來的就是一切。但文學不然,文學會帶動讀者去想像,這也是文學的力量。不過我覺得,即使電影是一種展示的媒介,也要能讓觀眾去想像、去感受畫面之外的,沒有展示出來的東西。就像《生命之詩》最後朗讀〈聖雅妮之歌〉的那些畫面,幾個場景貫穿了整部電影,但當〈聖雅妮之歌〉響起時,同樣的畫面,卻看不到美子了。這裡我想強調的是美子的空位,我希望讓觀眾感受到失去了美子,聽到那首詩的時候,去想像美子在擔憂自己消失後的世界。

李滄東:「拍攝技巧固然重要,但更重要的是對電影本質的理解。」(圖/《生命之詩》劇本書書中劇照,馬可孛羅文化提供)

李滄東:「拍攝技巧固然重要,但更重要的是對電影本質的理解。」(圖/《生命之詩》劇本書書中劇照,馬可孛羅文化提供)

達西.帕奎特:這也正是我喜歡您的電影的原因,特別是您在電影裡埋下的那些隱喻和精心設計的留白,以及一些像是紀錄片的視角。不知道您未來是否有拍紀錄片的計畫?去年您拍了一部短片,感覺應該跟拍攝長片很不同吧?

李滄東:我的確很想拍一部紀錄片,但還沒有具體的構思和計畫,也可以說是還沒有勇氣吧。紀錄片導演會不斷思考現實與電影之間的距離,其實,這也是我從開始拍電影到現在一路都在思考的問題。至於拍短片,我覺得和長片很不同。這次在全州電影節上映的《心跳》(심장소리,2022)其實是受世界衛生組織之邀所拍攝的,他們邀請了各國導演以憂鬱症為題材拍攝短片。起初我還很猶豫,擔心自己太慢,誰知我竟然是第一個拍完的。拍短片意外地讓我覺得很有趣,可能是有了一個具體的設定吧,所以感覺比之前拍長片更有意思。這部28分鐘的短片,我選擇從頭到尾一鏡到底的設定,但其實畫面都是後期利用CG剪接的。拍攝很有難度,但整個製作過程還是很輕鬆愉快的,可能也跟不用在乎票房有關吧(笑)。

胡椒筒:說到票房,很想聽聽您對電影未來的看法。疫情期間,不僅是韓國,世界各地很多電影院也都關掉了。即使是在疫情漸漸退去的現在,電影院也還是難以恢復從前的狀態。身為電影人,您是否心存擔憂呢?

李滄東:整個世界變得越來越複雜,但電影卻變得越來越單純了。那些回顧過往,思考現在的電影都漸漸淪為了稀有之物,彷彿探討本質與真相成了一件很俗氣的事情。我的感覺是這樣的。疫情之後,電影院難以恢復之前的狀態,這可能是一時的現象,過段時間說不定就會好轉。但也可能停步不前,維持現狀。也許是我太悲觀了,我覺得電影的未來更偏向於後者。雖然電影院不會消失,但最後在電影院生存下來的,恐怕只有像《阿凡達》和「MARVEL」系列那樣的電影……

加上OTT時代,這場疫情可以說是電影媒介危機的一個徵兆。OTT出現後,觀眾的觀影習慣和態度也大大改變了,不如預期、覺得無聊的話,可以倍速觀看或者乾脆退出,人們都漸漸失去了耐性。但電影這種媒介,需要的是體驗電影中的時間,而且我覺得觀眾似乎也對大銀幕感到很有負擔了。我是從Analogue 時代過度到 Digital 時代的人,變化是轉瞬即逝的,兩個時代即使本質相同,但還是存在著不同。只要電影院還在,電影就不會消失,但這並不是樂觀的想法。

達西.帕奎特:最後一個問題,您最近在構思的,或者說在思考的問題是什麼呢?

李滄東:神,人與神的關係,但最終還是圍繞人的故事。

李滄東作品

延伸閱讀

回文章列表