今年是艾略特〈荒原〉誕生一百周年,在英語詩歌之中,比起葉慈從傳統世界提提煉出民族文化的峰頂,艾略特的寫作更像是一個新世界的預言者(休斯語),這種感覺就如同四首〈四重奏〉中那一句經典的詩行:「在流轉的世界中那靜點。」(At the still point of the turning world.)世界在一場無可撫慰的巨殤(第一次世界大戰)之後進入一種幻覺中的停滯,歷史與灰燼都疊合在一起,再也沒有浪漫的敘述與傾聽,更多的是幽靈的呼喊。

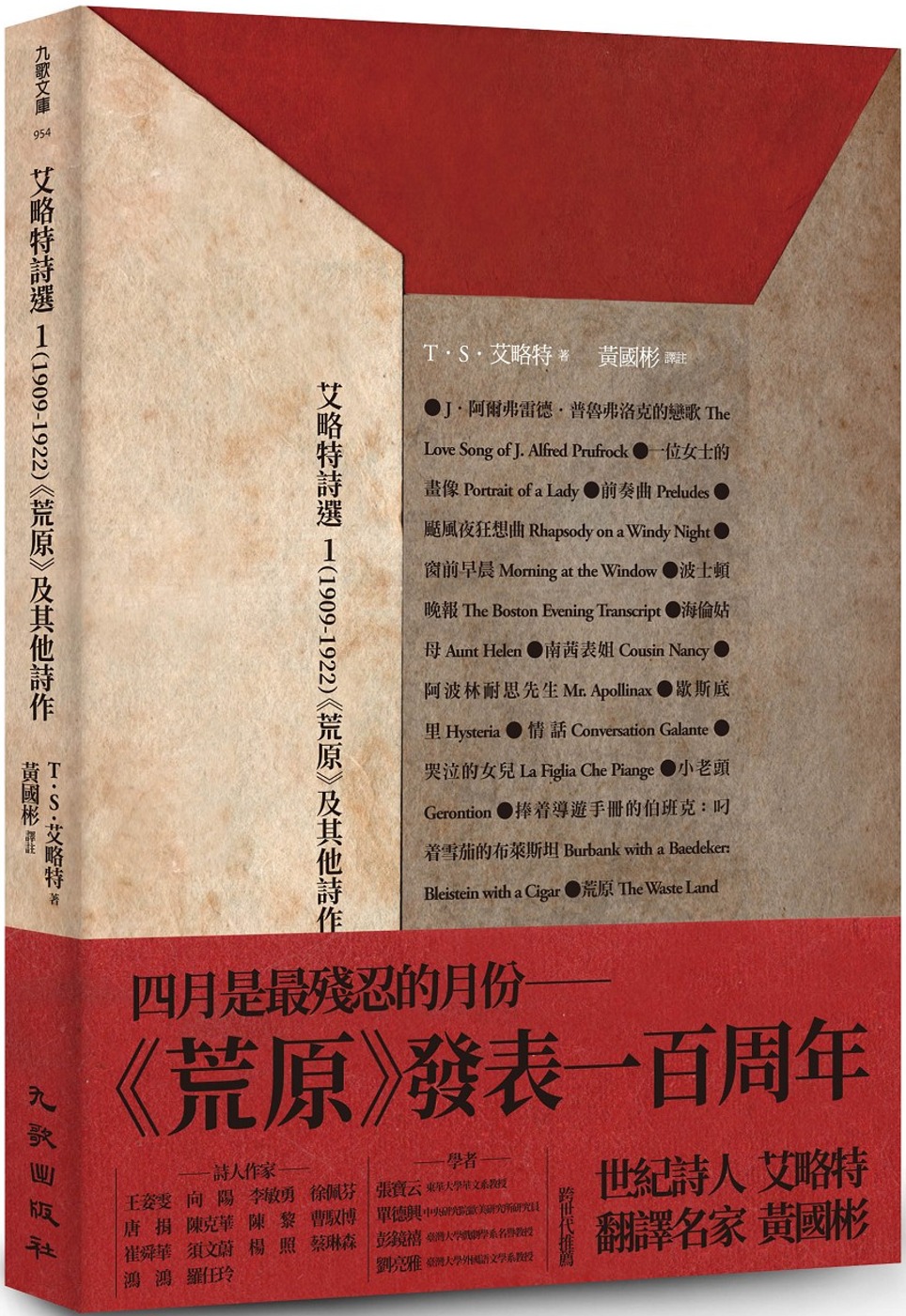

1922年,詩人艾略特(T. S. Eliot,1888-1965)出版長詩《荒原》(The Waste Land)被視為二十世紀最具影響力的詩作,1948年獲得諾貝爾文學獎。(圖 / wiki)

1922年,詩人艾略特(T. S. Eliot,1888-1965)出版長詩《荒原》(The Waste Land)被視為二十世紀最具影響力的詩作,1948年獲得諾貝爾文學獎。(圖 / wiki)

1922年〈荒原〉隨著一戰的結束問世,他所帶來的震撼不是美的復甦,而是在神話架構之下,那苦苦追求的線性敘事旅程,竟然全都打散成一種繁茂卻又疲竭的聲音劇場——儘管〈荒原〉以晦澀聞名,除了第四章節,每個章節篇幅較長,大致上可視為不同聲腔的表演:艾略特非常注重戲劇聲腔,例如早期1917年〈普魯佛洛克的戀歌〉便展示了內心獨白的徬徨無助,在「麻醉」過後,與「你」進行一場藝術聚會,想在會內索愛告白。嚴格來說,這首詩是純然的「意識」,並沒有真正的現實行動,大致上趕上了當代「意識流」的書寫;有趣的是,艾略特在寫〈荒原〉時(初稿名為「他用多種聲音朗誦刑事案件」)正逢喬伊斯《尤里西斯》出版,以《奧德賽》(Odyssey)相應的敘事情節與結構,寫一個廣告推銷員布魯姆在都柏林瑣碎的十八小時的哀傷之旅。

這也大大影響了艾略特其後的修改,甚至對其評價道:「在當代性與古典性之間製造出一連串不歇的平行迴響。」而〈荒原〉也以平行互文的方式,內容複合了弗雷澤《金枝》與魏士登《從祭儀到神話》的傳說:老邁的魚王眼見沃土成為了荒原,需要英雄去尋找聖杯,醫治自己,也復甦大地。這首詩也與《尤里西斯》一樣,並沒有將傳說加以描述,而是將其當作一種框架與動機,取消了傳統敘事詩的書寫,將各種怪誕雜音藉由一位年老失明的先知提瑞西(Tiresias)收攏與孕育:水音、鳥語、雷聲、火誡……甚至是《奧義書》古老超凡的佛教梵語,所以我們可以在〈荒原〉的結尾看見艾略特用了兩組具有啟示作用的梵語:「Datta. Dayadhvam. Damyata./Shantih shantih shantih」在杜國清老師的譯文中為:「達陀。達業慈梵。達莫它。/禪寂 禪寂 禪寂」,後者的譯文也有人翻「禪安蒂」或「尚諦」,這個詞意義繁多,但可視為「超過了解的絕對和平」(葉維廉譯)或「超越理解的和平」(杜國清譯),在英語世界中也被譯為「穿透人類所能理解的和平」,而詩人葉慈更是譯為「但願和平、和平、和平無所不在」。

當然,和平一詞也與平靜等同,而漢譯的詞彙也值得我們細品,「寂」呈現了安寧與橫亙之感,「諦」也出自梵語,為真理之義——兩者結合細品,能發現這不但是艾略特給予後世一種苦行後的祝福,更是在探索永恆的邊界——雖說身處荒原,但人們更像是待在一個苦難的圓球之中,如此封閉、痛苦、重複——沒有任何戲劇性的曲折,更多的是毫無波折卻周而復始的處境。

而在此後的詩歌,艾略特似乎都以此處境做回聲,例如1925年〈空洞的人〉(The Hollow Men,也譯〈空心人〉等等)抒情與歌詠漸漲,甚至我們在結尾處能夠體驗到艾略特好像在為前作〈荒原〉開放式的收尾做了一個全新的釋義:「就這麼這麼世界終結了/沒有砰響只是啜泣。」在世界終結之前,沒有任何巨聲,好像只有神的嗚噎聲——因為神所賜與,甚至遭受的悲劇就是創造本身。而1936-42年間所做的四首〈四重奏〉是艾略特的顛峰之作,將二戰期間空襲景色與歷史幻影相互結合,在「一切都失去中心」的歐洲戰場,艾略特依舊認為唯有詩歌中的「成熟心智產物」讓人產生歷史意識,才能從狹隘的現當代時空之中抽身——他擁抱這種斷裂,並宣稱「詩人必須是令人費解的」,因為戰爭顛覆了文明,爾後的生活同樣困惑與不安;人不必表達個性,而是要逃離個性,唯有倚賴詩人的手藝,藉由大量經驗的集中,才能將思想與情感融為一體,成為藝術。

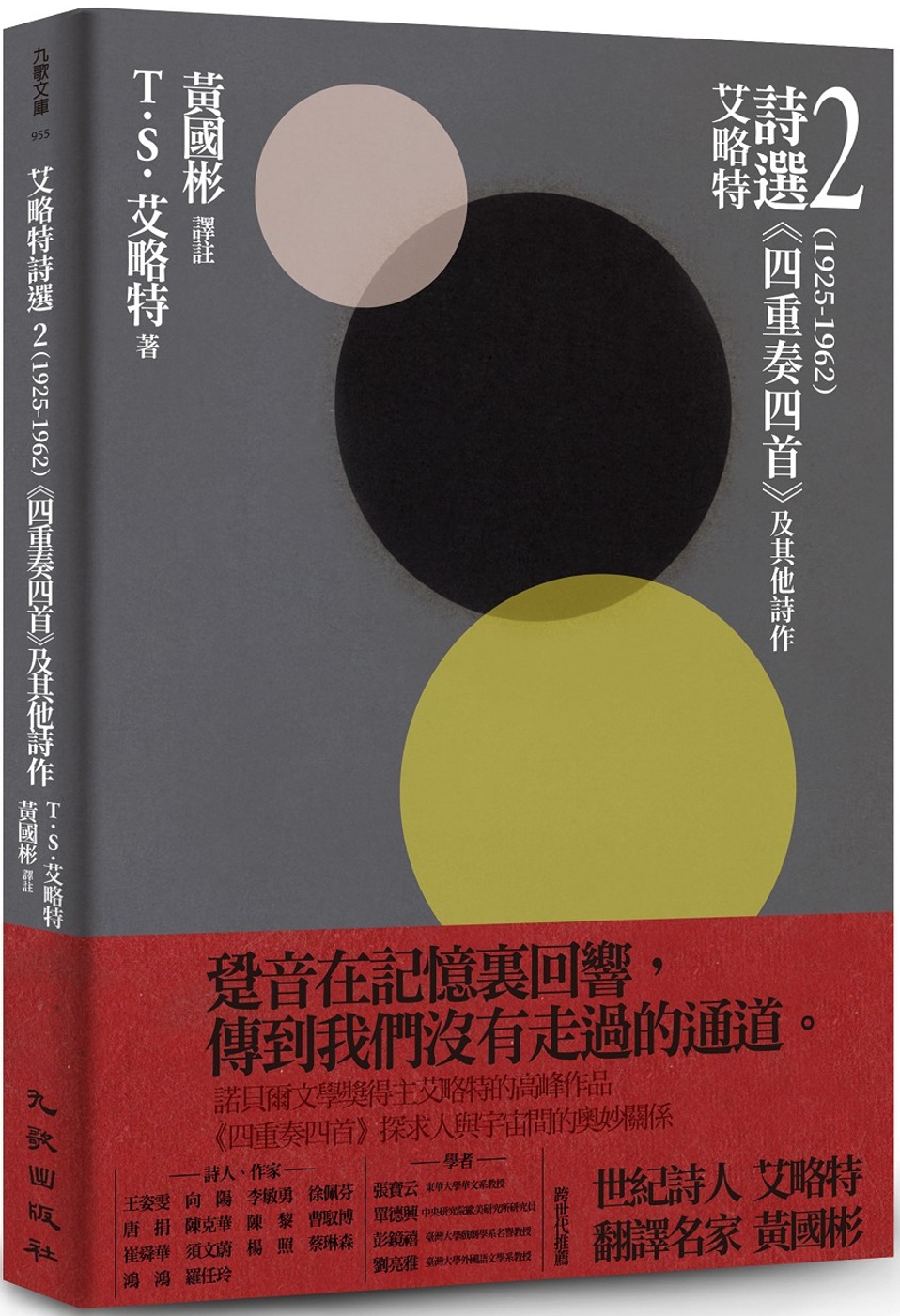

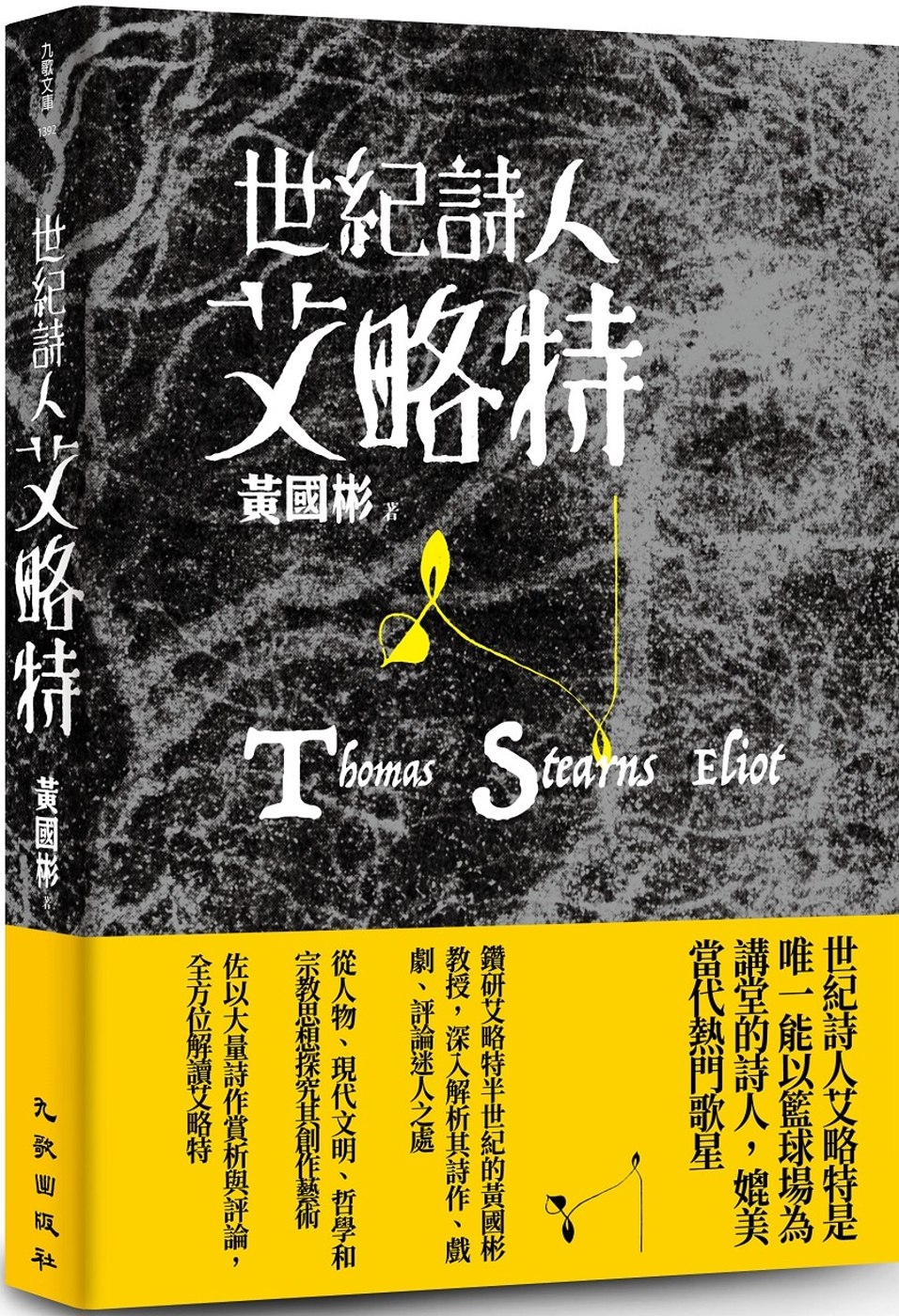

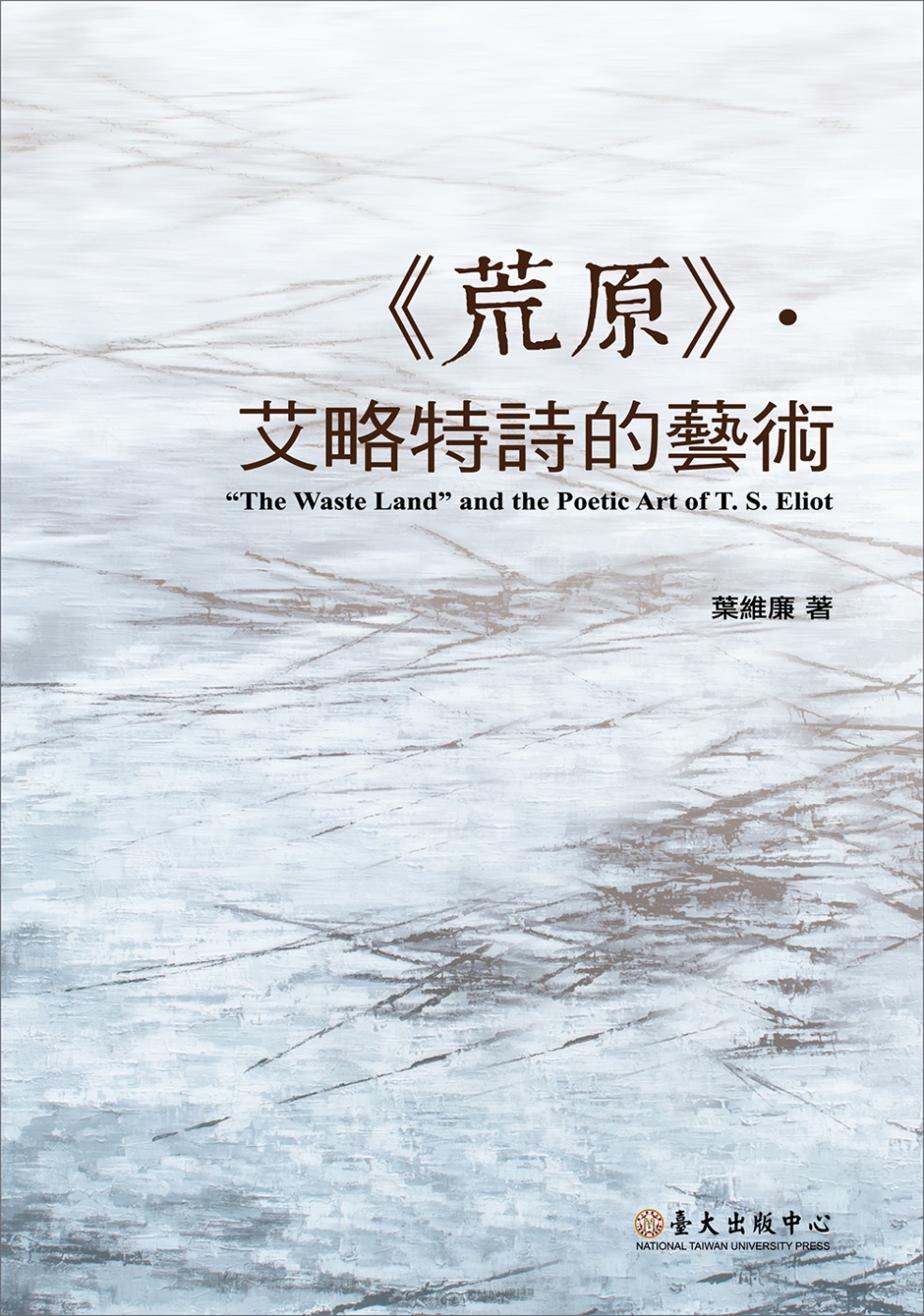

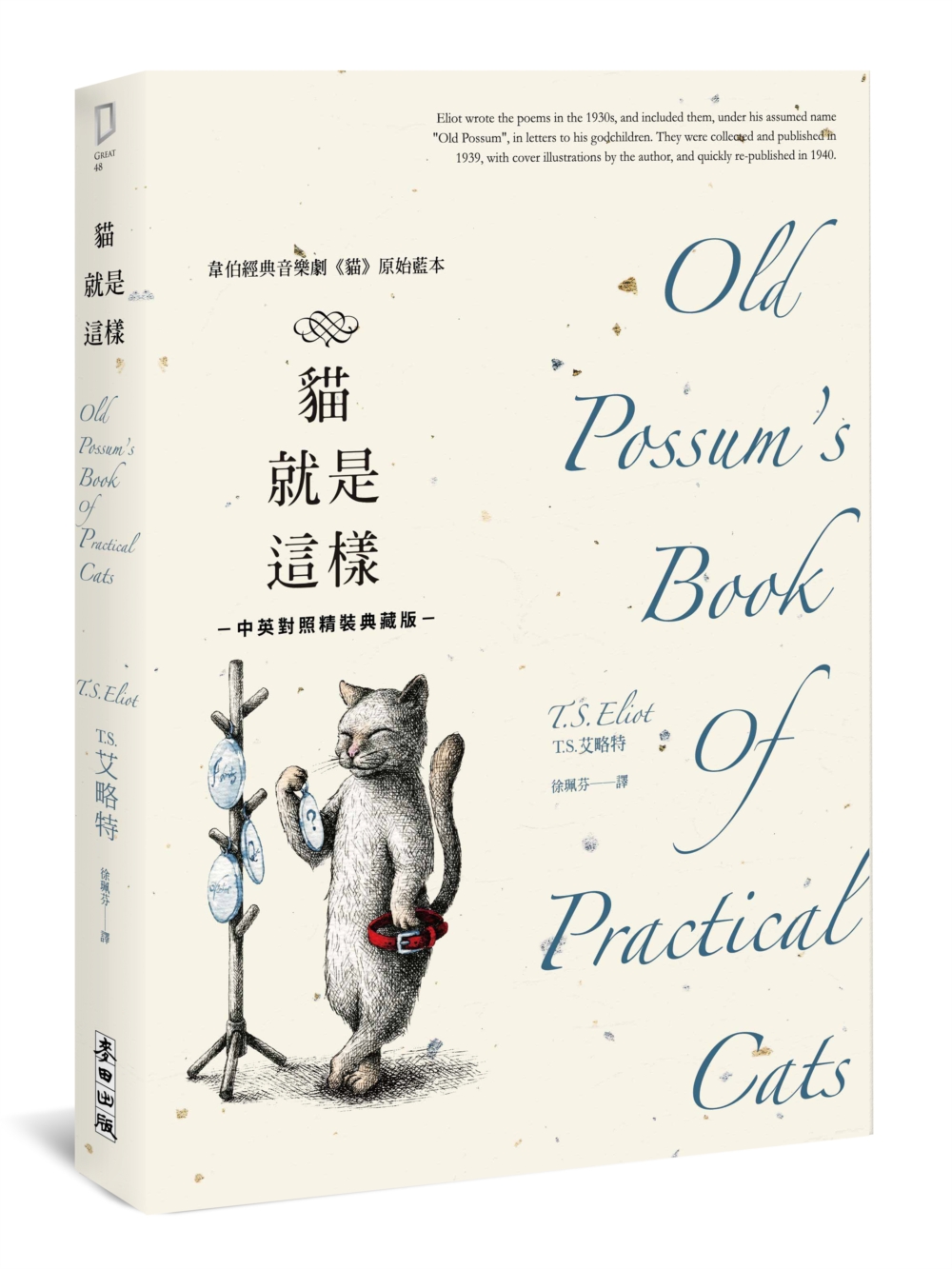

更多艾略特相關作品

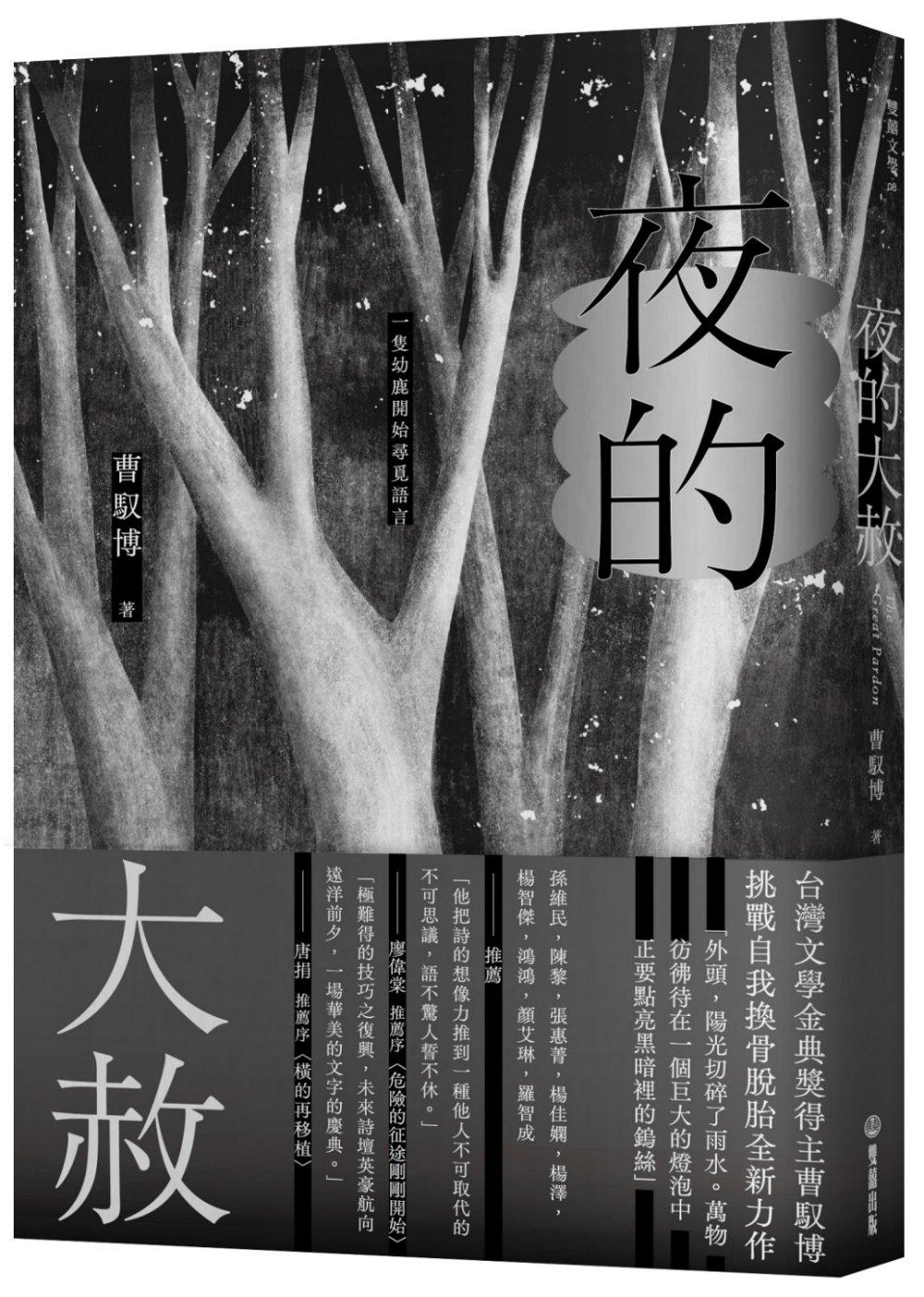

延伸閱讀

回文章列表