總有些事值得留念,但不論多懷念,每年不斷重複紀念也不禁令人疲倦。就像2022年,可以是1962台視開播的電視六十年,也可以是1992《刑法》一百條修正案三十年,更是我老早被提醒、心底卻始終想逃避的,從1982年《光陰的故事》出品起算的「新電影」四十年。

請別誤會我討厭「新電影」,或對侯孝賢、楊德昌和萬仁不敬。說實在的,對我們這些電影史研究者而言,台灣新電影,算是台灣電影研究的某種入場券:一方面,我這一代人還會對「國片史」感興趣,大概都是因為對廣義「新電影」導演的作品有愛,才會不小心一頭栽進。我個人就鍾愛侯導那渾然像在反拍小津《東京暮色》的《珈琲時光》。另一方面,你要想宣稱自己有台灣電影的研究專業,要是沒處理過「新電影」,大概也很難獲同行認定。這也是前年《看得見的記憶:二十二部電影裡的百年臺灣電影史》中,明明是台語片研究出身的我,為何刻意挑《尼羅河女兒》寫了篇〈天才何以成群地來?〉的原因之一(主因當然是左岸的總編輯黃秀如直接在《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》序言點菜,要我下一本就處理「新電影」⋯⋯)。

既然我們都愛新電影,那為何我聽到新電影40,就像聽到民歌50一樣,只覺得有完沒完?我後來才搞懂,我真正厭倦的,從來不是新電影,而是後來的我們,怎麼「老是這樣討論」新電影的那種舊方式。

從我上大學,學習怎麼當個「公館文青」開始,聽見「台灣新電影」,就像聽見個少年漫畫故事:從沒想過,在中影這種國民黨黨營的鳥地方,竟然會出現個開明老頭,湊上一群熱血青年,因為對電影有著無限的「愛、勇氣、希望」,所以迸出了這堆「前無古人,後無來者」的台灣新電影。

這種「英雄敘事」,初聞於我剛上大學十八歲,第一次在茉莉書店買小野老師寫的《一個運動的開始》,讀《台灣新電影》收錄台港文化人共同連署、為「另一種電影」請命的〈民國七十六年台灣電影宣言〉全文時,為之熱血沸騰。幸也不幸,後來因緣際會走上電影研究之路,幾乎類似的故事,也出現在我二十歲再買小野老師的《翻滾吧,台灣電影》,二十五歲買小野老師的《一直撒野:你所反抗的,正是你所眷戀的》,甚至到我三十歲寫這篇,小野老師在漫畫《潮浪群雄》序言回應我前年〈天才〉拙文時,仍在補充:說他覺得新電影之所以能出現,這位年輕文化評論者還少談了個因素,「就是一群有著想要突破重圍、改變世界的強大意志力和心理素質的人,終於聚集在一起了。」

一個運動的開始

一個運動的開始

這種「英雄史觀」的心靈雞湯,之所以對我這種「忠實書迷」而言最終竟會散發一股微微腥味,除了實在被灌得太膩以外,也因為我左思右想,發覺在這敘事背後的潛台詞,豈不等於在說:哈囉,之所以只有我們這些阿伯能在當年拍出台灣有史以來空前絕後的新電影,不正是因為你們這些年輕人,或你們這些人的阿公阿嬤,甚至是跟我們同時代但不屬於我們的其他同輩女性導演們:抱歉,各位沒有像我們一樣熱血的「愛、勇氣、希望」。加油,好嗎?

這種「時代大頭症」,似乎總好發於五六年級經歷過台灣解嚴前後一系列大小變革的異性戀男子身上:當年之所以有新電影,靠的是滿腔熱血;台灣之所以成功推動解嚴,是因為有一群勇敢的美麗島菁英。我們曾經(在中國市場還沒開放的那個年代)是華語流行音樂的重鎮,各位(在中國市場開放後我們也都跑去中國賺錢了所以剛在台灣長大)沒能繼承當年勇的後進晚輩們:加油,好嗎?

我絕非輕視人的意志、平凡人的微小善意,或是各種「愛、希望與勇氣」,否則我們大概都可以直接躺平不必繼續賣力。只是這種菁英史觀下,過度個人化的成功歸因,聽在五六〇年代台語片,或是早年白色恐怖研究者甚至是當事人耳裡,真不知作何感想。試想,曾經留學日本的林摶秋和辛奇,同樣是念美術出身的林福地,能拍出《跑道終點》的牟敦芾,同一時期的女性導演楊家雲,若真能跟這些八〇年代三十幾歲的小伙子一樣,不受威權政治和商業環境限制,有一路放心做自己的藝術餘裕,難道沒有實現同樣成就的可能和野心?

更何況,放諸世界,新電影浪潮和第三波民主化,都是從七〇到九〇年代全球各國先後不一的世界趨勢。也就是說,在這背後反映的,是「人的意志」以外,更有著全球相似的某些更現實的結構條件,才是促成新電影和民主化八〇年代(而非更早或更晚)在台灣成為可能的主因。然而,這種忽略結構條件的「英雄敘事」,不知為何總能在解嚴後的台灣不斷增生。這反而容易使我們失去從歷史中摸索政經權力運作現實教訓的機會,只剩歐吉桑們好談當年勇,要大家「再熱血一點」的老生常談;初聞者也就感動涕零地點頭如搗蒜。

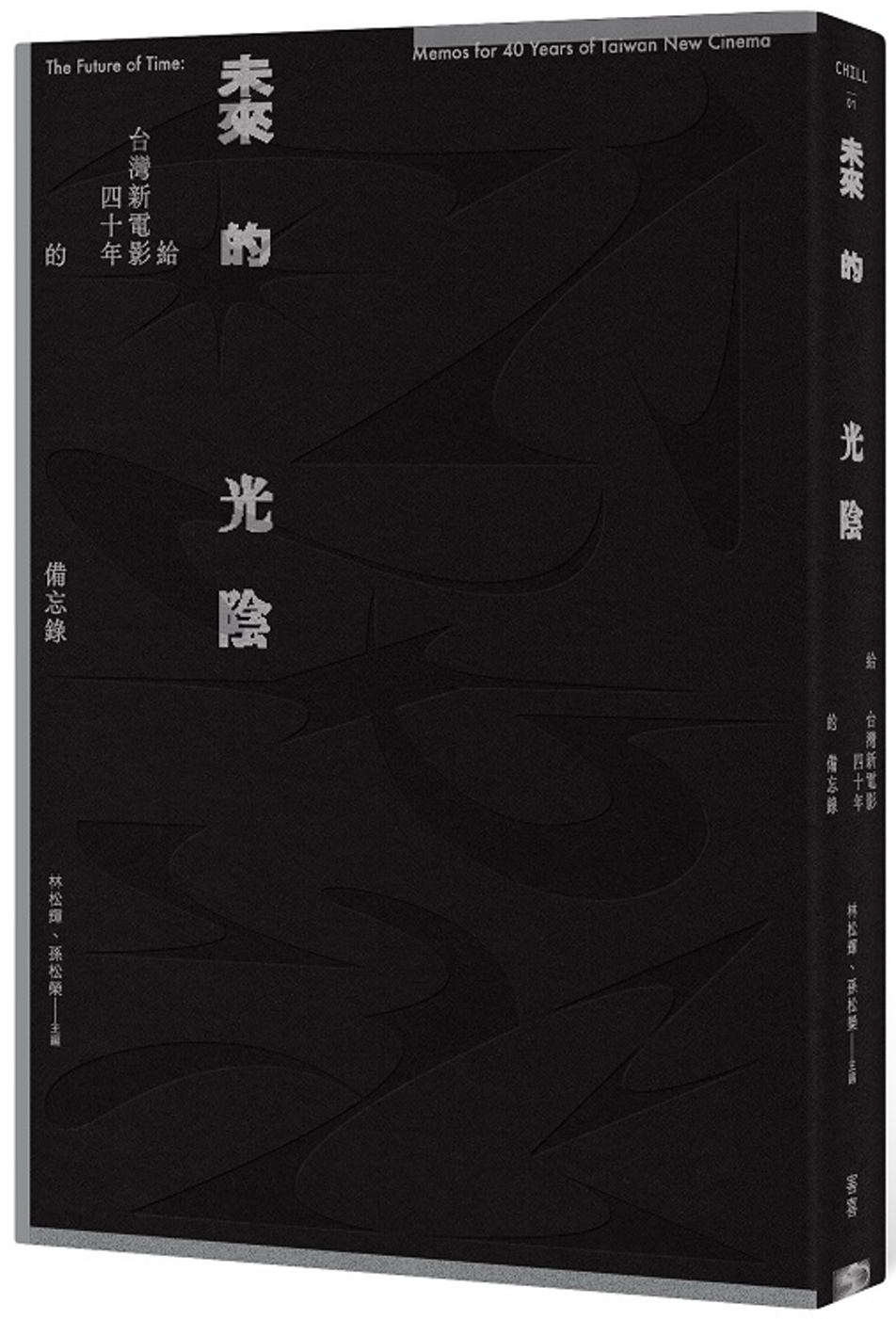

正因如此,新電影40、民歌50,或所有類似帶有某種老兵回憶當年勇的「懷舊敘事」,總是容易令我心煩。所幸,每一代文化人,被迫在這老生常談中命題發揮,還是會想盡辦法搞點新鮮事。所以民歌40,我們有侯季然拍的紀錄片《四十年》。新電影40,我們也有這本林松輝和孫松榮主編的《未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄》。

▌寫給未來的備忘錄

這本新電影四十年備忘錄,至少有四點,是我覺得特別可貴之處。且讓我多花點篇幅交代第一點,並以張亦絢的推薦序標題為代表:這是一本「你我的記憶都算數」的新電影書寫。《未來的光陰》以相當篇幅強調女性、老兵和原住民這三種所謂「邊緣視角」的獨特面向。有意思的是,「寫給未來的備忘錄」這概念,恰好跟張亦絢的《永別書》類似。無獨有偶,這兩本書想留給下個世代的重要養分,讓我超譯一點來說,正好都提醒著——不要畏懼「撕裂族群」。

我總覺得,要回頭認識不同年代的台灣、了解每一個世代的台灣人為何會長成這樣子的話,那麼關於族群(甚至省籍)的文化記憶和差異,是個看似遲早會消失,但其實跟階級和性別同等重要、不可遺忘的交織因素。只是因為過去的社會科學家,不比張亦絢、朱天心和白先勇等小說家懂得精準捕捉指標,才會抓不出統計上的顯著性,進而看衰族群(和省籍)研究「沒前途」。你當然能說是因為我是研究台語片出身,才會有這樣的偏執。但我認為,會想否定族群及省籍重要性的人,這件事本身的「分布」就有其族群和省籍背景形成的成長軌跡差異。

《未來的光陰》談「邊緣視角」最特別的,就在於談出邊緣的「雙面性」:一方面,書中如Yawi Yukex的章節,像是要重新「弄『番』電影史」一樣,反省並整理主流視角呈現原住民的「刻板印象」大補帖。另一方面,我有位做設計的朋友蘇品銓曾說:「台灣人在世界上就是邊緣人,所以台灣人中的邊緣人,就是台灣人中的台灣人。」《未來的光陰》並陳的章節,也呈現這有趣的另一面,帶我們從邊緣視野中,看見新電影獨特的「台灣性」。

像是謝以萱寫非原民導演拍原住民,這種以原住民為「本真性」代表的精神,也延續到台灣非原民的黃崇凱小說《新寶島》和甘耀明小說《成為真正的人》,成為創作者在思考我們之於世界,特別是之於中國有何不同的代表。此外,我非常感動萬仁導演的《超級公民》,和虞戡平導演的《兩個油漆匠》終於在這本書被好好處理了。特別是《超級公民》,比起萬仁導演其他作品,是部被嚴重低估的經典。那些在民進黨執政時期每兩年總得含淚投票的選民們,於此時節,有機會重看本片,勢必更有感觸。

超級公民

超級公民

兩個油漆匠

兩個油漆匠

孫世鐸寫電影中的女性則令我好奇,不知是否國片中的女性真的都跟他本人一樣,有種要一肩扛起台灣命運的救援投手感。再怎麼「無政治」的片如《孤味》(沒錯,這本新電影專書論及的時空幅度橫跨至今),在他筆下都有種從「毋甘願」到「做自己主人」的人民自決政治意涵。總而言之,我是信了。

林怡秀寫電影中的老兵,就是個我自己不會處理,但其實很重要,怡秀也真的寫得好的題目。說到底,國民黨是何種政權,不就是「三民主義」?只是並非民族、民權、民生,而是詹宏志先生很早就說過的:我們是由「殖民、移民、難民」構成的國家。帶回謝以萱寫虞勘平的《兩個油漆匠》,片中的原住民跟老兵,是看似最極端但其實面臨同樣處境的人:「遠離自己家鄉、因為不同原因來到異地生活、努力掌握非母語的語言」。兩人因緣際會,在高樓洗窗,同樣無根與飄蕩,加上女記者的訪問,彼此交流下帶來共感的集體治療。私以為,只有像這部電影,先好好討論結構性歧視和不正義,再來談和解,才是我們最需要的促進真相和解與「轉型正義」。

除了邊緣視角以外,《未來的光陰》在我看來,還跨國界、跨媒介、跨邊界。首先是跨國界。本書把新電影的台港互動、法國影響源頭,以及台灣新電影的國際輸出,特別是後來影響東南亞的脈絡,梳理得非常清楚。但我們還是一樣能重問那問題:第三波民主化和電影新浪潮都非台灣獨有,世界各國還有誰記憶和不忘「新電影」的方式跟我們一樣?回頭問這問題,可能更能想清楚,台灣新電影之於全球電影究竟特別在哪裡?甚至是,新電影本身之於台灣,到底特別在哪裡?

其次,跨媒介,這也是我特別喜歡的地方。電影迷人之處,正在於其綜合藝術的特質,讓電影能成為有心人串起各領域綿密網絡的線頭。本書爬梳新電影與攝影史、藝術史、音樂史、漫畫史、動畫史的關聯,特別在攝影和藝術章節,挖出許多我過去也沒聽過的新玩意。以這招研究新電影,都能帶出這麼多我們原本不熟悉的台灣文化史了,遑論同樣方法若用在新電影外的台灣電影史,不知會多有收穫?例如李美彌《未婚媽媽》最後一幕和林摶秋《五月十三傷心夜》的約會場景都是畫展,兩部不同世代不同導演的作品,用的又是誰畫的作品?這本書以新電影作示範,打開我們研究台灣文化史的新路徑。

最後的跨邊界,即全書卷末「跨越新電影的歷史書寫」,是我知道題材方向有點 nerd ,但最能令我這種「歷史宅」莫名興奮的「重訪起源」:如楊德昌拍的通俗電視劇,電影中援引的紀錄片素材,蘇匯宇補拍未能實現片段的實驗電影。對我來說,這一系列的討論,才更跨出跟過去不太一樣的新電影研究邊界。往後我們也能開始討論那些蔡明亮拍過的 MV 和廣告,或多聊一下當年拍出陳綺貞〈躺在你的衣櫃〉的「知名廣告導演」是誰?答案是鍾孟宏。

總而言之,且讓我借用本書主編孫松榮在書中用上的足球術語。在我看來,《未來的光陰》本身即是對台灣新電影,或是對台灣文化史,在過去台灣文化評論場域長期以來因為各種因素造成的「死球時間」後,重新「傷停補時」的標竿。全新任務,現在才正要開始。

▌「另一種電影研究」如何可能

然而,對於該怎麼談「新電影」,我們的電影研究,至少還有四個面向,是這本書雖多少有處理,但依舊需要更多同好持續開展的方向,值得我們持續為「另一種電影研究」多爭取一點學術資源和能見空間。

一是真正的產業研究。這本書已論及香港「新藝城」模式如何與台灣導演作者論的製片邏輯有違。但我仍覺得,台灣的文化評論多數極欠缺產業觀。最直接的案例,就是你會看見八〇年代文化人批評「新電影」是票房毒藥害死國片,結果到了2022年,當代文化人不滿台北電影節頒獎給朱延平,罵的竟也是當年他的抄襲喜劇如毒瘤拖垮了台灣電影產業。

事實上,一個健康的電影市場,就是要有豬哥亮,也要有蔡明亮。而且市場並非雞湯,一顆「老鼠屎」從不會壞了一鍋粥。更何況,你眼中的老鼠屎,可能還是別人吃得津津有味的魚子醬。真正的產業研究,是去更扎實地分析政治、資本與文化勞動者的互動,如何影響產業運作的政治經濟分析。

唯有如此,我們才能搞清楚為什麼「港片」會成為一整代台灣人的集體記憶?台灣電影跟香港電影為何相繼衰退?為什麼同樣面對美帝,韓國影人是剃髮抗議,台灣片商當年是跑去新聞局希望趕快開放好萊塢電影進影廳?老實說,我覺得這題在傳播學界,雖然有不少人研究過,但至今都不算真正梳理清楚。簡而言之,在跳到直接比較韓國配額制度,控訴從 GATT 到 WTO 如何讓文化帝國主義入侵以前,勿忘「黨國文化治理」。

二是技術史研究。那些看不懂侯孝賢、楊德昌、蔡明亮的,真的沒事不用一直去問拉岡。我倒希望有更多研究者去追問當年的攝影師、剪接師和錄音師:您用的底片哪一牌,剪輯機器是哪台,請把錄音設備型號抄下來。特別是新電影在那年代之所以「新」,一個很大特點正在於「聽覺」:從「標準國語」走向「自然發音」,從「後期配音」走向「同步錄音」,甚至來到第一部杜比立體聲的《少年吔,安啦!》,那是技術設備的引進,也是「國語運動」漸趨鬆動的語言政治,更關於「文藝腔」口條對上了如何解決為捕捉李天祿即興演出的現場拍片難題。這種電影研究,我想才是仍在拍片的電影人,至今同樣能從中習得經驗的實際案例。免得我們以納稅人的錢產出了許多論文,過了好幾年才恍然大悟,原來有些「無用之用」是真的非常無用。

第三,是政治史研究。政治與文化的關係千絲萬縷,盡可能打破大家「政治歸政治,藝術歸藝術」的思維已是基本常識,重點在如何標明政治能夠影響電影產業的各種具體機制和細節。前述產業和技術環境當然包含在內,但最直接的案例,莫過於「電影審查」。去年小弟在人權館策了「剪出來的電影史」特展拋磚引玉,就是希望大家至少能知道:有這些史料,快去調來看。很高興在本書看見張亦絢於推薦序將《悲情城市》當年的審查意見寫了進去。

新電影之於電影審查,《光陰的故事》就是第一部開放民間代表與新聞局委員共同參與審查而通過的電影。《兒子的大玩偶》引發的「削蘋果事件」不必多談。只是也要小心,別把「削蘋果事件」的成功過度放大,彷彿電影審查同柏林圍牆般就此垮了下來。事實上,後來的《玉卿嫂》和《超級市民》依舊曾因性愛畫面和違章建築鏡頭受到刁難,甚至到了政黨輪替後,都還把《發條橘子》當成禁片不准上映。更何況,「削蘋果事件」的後續是,電影雖保住,但中影總經理明驥也就此「明升暗降」,調離了位置。新電影失去了資金搖籃的頭人依偎後,也就逐漸無以為繼,只能「兄弟登山,各自努力」。

最後,是新電影的評論史。新電影最熱血的經歷,固然是發生在1982到1987年發布〈台灣電影宣言〉之間的事。諷刺的是,真正讓「新電影」這品牌就此「永垂不朽」的,反而是「新電影之死」——眾人情誼解散,各自分道揚鑣後,實際開闖出來的名堂,才回頭鞏固這段青春年少回憶被一再記憶的價值。試想,如果沒有了1989年《悲情城市》因為同年六四事件而贏得的金獅獎,如果楊德昌沒有再拍出《牯嶺街少年殺人事件》和《一一》,如果侯楊兩人電影生涯在另一個平行時空就此停在《尼羅河女兒》與《恐怖份子》,還有多少人會以那麼多心力,去復刻他們過去那段高中社團般青春而苦澀的經歷?

更值得回頭檢視的,或許是九〇年代後台灣整個文化評論體系的演變。解嚴後看似百花齊放,但是若以今日標準來看,媒體發聲管道和對台灣文化的詮釋權其實依然高度集中。我們現在叫得出名字的文化頭人,誰不是那年代的報紙副刊、《新新聞》、學院所培養出來,或以高規格持續吹捧的菁英?

講個有趣的題外話,前陣子我向朋友推薦高妍《綠之歌》,才驚訝地發現幾個橫跨不同世代的「公館文青」,彼此年紀雖然差了幾輪,但我們的成長養分,竟然也都是村上春樹、岩井俊二、台灣新電影跟海邊的卡夫卡。天真點來想,這可以說是傳承的浪漫,經典經得起時間考驗。恐怖點來想,這不正代表台灣主流的「高大上」文化品味,三十年來始終掌握在同一群當年的「革命文青」手上嗎?只是當年這些人,有的思維持續前進,有的就此困在回憶,不只消費過去,也一再賣弄自己的臉與名,喜歡別人稱他兄或哥,他稱你為弟。

我們這世代,不幸的是沒了以前有人願意花錢養文人雅士的全職戰鬥位置和優渥的工作環境,只能當很難單憑文字自由的自由文字工作者;沒什麼人會捧大錢請你寫專題,請自己向政府寫企劃,討納稅人的錢來補助。朋友就虧,這年頭沒有「獨立」樂團,只剩「國立」樂團了。最多是那些文化頭人們,會開出他們當年仍是小毛頭時就領那麼多的稿費,你還得謝謝是他們的平台賜你拙文流量和刊載機會。

幸運的是,在網路的技術革命下,發聲門檻降低後,那些老人們看不順眼就全稱之為「網軍」的我們,也比我們的前輩相對沒了人情義理的包袱。儘管現在也不知道該去佔誰位置、革誰的命了,但總而言之,我們終於能慢慢擺脫過去的禮教束縛,重新用不太一樣的觀點,回頭認識我們各領域的台灣文化史究竟錯過了哪些人事物。

▌一百種台灣電影史的寫法

然而,我心底也很明白,除了會點開這篇書評來看的人,現在即使是大學考上電影系的學生,一個班上真的看過一部「台灣新電影」的大一新生,可能也不超過三個人了。你問他什麼是台灣新電影,他可能還會回你:「反正我很閒」算嗎?蛤,為什麼 Youtuber 拍的不算電影?(說得也是沒錯。)

所以,對於台灣文化史,我的態度跟寫《藝術家的一日廚房》的潘家欣一樣:我們這一輩人,應該如地毯式轟炸那樣推廣台灣文化史。我想要補充,我們也需要有一百種書寫台灣文化史的方式,給未來不同世代、不同階段、有不同成長經驗、不同身分背景的人們。所以,小野老師若願意繼續寫四十本書回味他四十年前的人生其實很好(我也真的都會買),我更期待小莊老師把《兒子的大玩偶》和「削蘋果事件」以後的熱血故事繼續畫下去。

對於文化的態度,我的原則雖然向來是「只有加法,沒有減法」,但背後的核心關懷仍然是民主與平等。在新電影以外,實在還有太多值得被討論的電影,被新電影過分閃耀的光芒長期掩蓋。身為不同領域文化創作者的我們,特別是電影研究的學者們,若想真正延續新電影的「新」精神,我還是期待,在看完這篇以後,別再繼續想「新電影45」、「新電影50」要搞什麼噱頭了。我們該回頭反省的,是現在的我們,是不是已經有那樣的研究能量和文化自信,能不假他人,重新為不同觀眾,建構一個與眾不同的「台灣女導演幾十年」、「台灣障礙電影史」和「台式喜劇系譜」,不用再把電影史焦點全集中在新電影的「藝術」肚臍眼了。

我想,直到那麼一天,我們的電影評論,才終於跟上當年「新電影」工作者的腳步,終於建構起「另一種電影研究」(那些有產業自覺、從技術出發、懂政治現實、具平權觀念,最好有點基本推論邏輯,行有餘力再來深思你的哲學概念)的新思維。

舉個實例,大家都聽過 Quentin Tarantino 吧!但你知道他最愛的一部台灣電影,甚至為其寫評的電影是什麼嗎?答案是1978年一部叫《勾魂針奪命拳》的動作片。導演叫李作楠,人甚至還活著,但幾十年來有什麼人跑去找他做訪談嗎?沒有。你就知道我們台灣文化史的評論環境,跟馬克思《資本論》講的資本一樣,面臨一個多可怕的惡性循環:享受著光環的故事,躺在那就能自我繁殖;沒人談的故事,即使我今天寫了,沒人肯下功夫、腳踏實地挖出點「新」東西,再過了十年就還是沒人談。生理年紀從不是重點,重點是視野跟觀點,以及願不願意多留下點不同以往的「新」史料和「新」故事。

即便是新電影本身,我們也能談出一點新趣味。我前幾天重看《兒子的大玩偶》,這次令我特別感興趣的,不是萬仁後來引起莫大騷動的〈蘋果的滋味〉,也不是侯孝賢那部明明設定在1962年嘉義竹崎,卻出現1964年《蚵女》、1966年《還我河山》和《我女若蘭》電影海報,維持侯導一貫「歷史上不考究,但求意境寫實」的〈兒子的大玩偶〉。我感觸最深的,反而是後來曾改編李昂《殺夫》、卻相對被忽視的曾壯祥導演執導的〈小琪的那頂帽子〉。

我常覺得,我們台灣人對待自己歷史的態度,就像是〈小琪的那頂帽子〉裡的小學女生小琪:總戴著可愛的黃色制服帽,想遮掩自己的癩痢頭。而我們這種討人厭的社會學家,就像電影中那個「蘿莉控」王武雄:手很賤,到最後還是忍不住去掀開那頂帽子,意外揭開瘡疤,搞得大家都難看。

(圖 /〈兒子的大玩偶〉,侯孝賢導演)

(圖 /〈兒子的大玩偶〉,侯孝賢導演)

(圖 /〈小琪的那頂帽子〉,曾壯祥導演)

每次論及轉型正義,或涉及「黨國文化治理」相關議題,總有人會叫我們別再撕裂族群,對待前輩要知所進退客客氣氣(怎麼就不見你對台語片影人也如此恭敬?),「重點」是放眼未來向前行。但我們明明知道,只戴著帽子,不面對現實去敷藥,癩痢頭是永遠不會好的。像我們這種人,雖然討人厭,看起來猥瑣而變態,但會這麼白目,其實心底也是對於我們所共同生活的國家真正有愛。

所以,我很感謝電影研究還願意包容我這念社會學出身的顧人怨小弟沒事鬧場寫書評。這或許也是我每次看完《一一》,看見楊德昌在感謝名單前排擺上他建中的高中同學——東海社會系,專長研究中小企業的大佬高承恕的名字時,莫名感動的原因。這讓我有點一廂情願地相信,我們這種念社會學的,有時看事情的視野固然偏狹而尖銳,行文酸臭令人生厭,但或許多少總能給拍電影的各位帶來不同刺激。要是真能做到這一點,我也就稱心滿意了。

(圖 / 電影《一一》)

作者簡介

台灣大學社會學研究所博士生,曾任文化部首長幕僚、國家電影及視聽文化中心研究員。著有《毋甘願的電影史》(榮獲台灣文學獎金典獎、Openbook年度好書獎,並入圍國際亞洲研究學者大會研究圖書獎),現正將 BIOS monthly〈弄髒電影史〉專欄改寫成書。

延伸閱讀

未婚媽媽

未婚媽媽

](https://www.books.com.tw/img/002/020/49/0020204967.jpg)

楊德昌 / 一一

楊德昌 / 一一

回文章列表