加拿大作家艾蜜莉.孟德爾(Emily St. John Mandel)。Photograph by JiaHao Peng

如果我們的世界消失了,你會為了什麼而活下去?

一個平凡的夜晚,多倫多一名演員在演出《李爾王》時倒斃於舞臺上,致命流感病毒蔓延各國,我們的世界就此開始消失──逃亡車潮擠滿公路,都市淪為空城,電力與資訊網路中斷,飛機航班停擺,電視訊號終止,警消軍隊解體,熟悉的文明產物再不復見。

浩劫過後二十年,只有極少數人口在荒蕪中倖存。這是一個嚴酷艱苦的世界,資源稀缺、治安敗壞、通訊困難,輕微的傷病也可能因缺乏醫療導致死亡,封閉於零星聚落中成為最安全的生活方式。然而,一小群倖存者仍組成「行者交響樂團」,巡迴表演莎士比亞戲劇和音樂,即使途中凶險四伏,他們依然希望帶著這些來自過往世界的美好事物一起活下去......

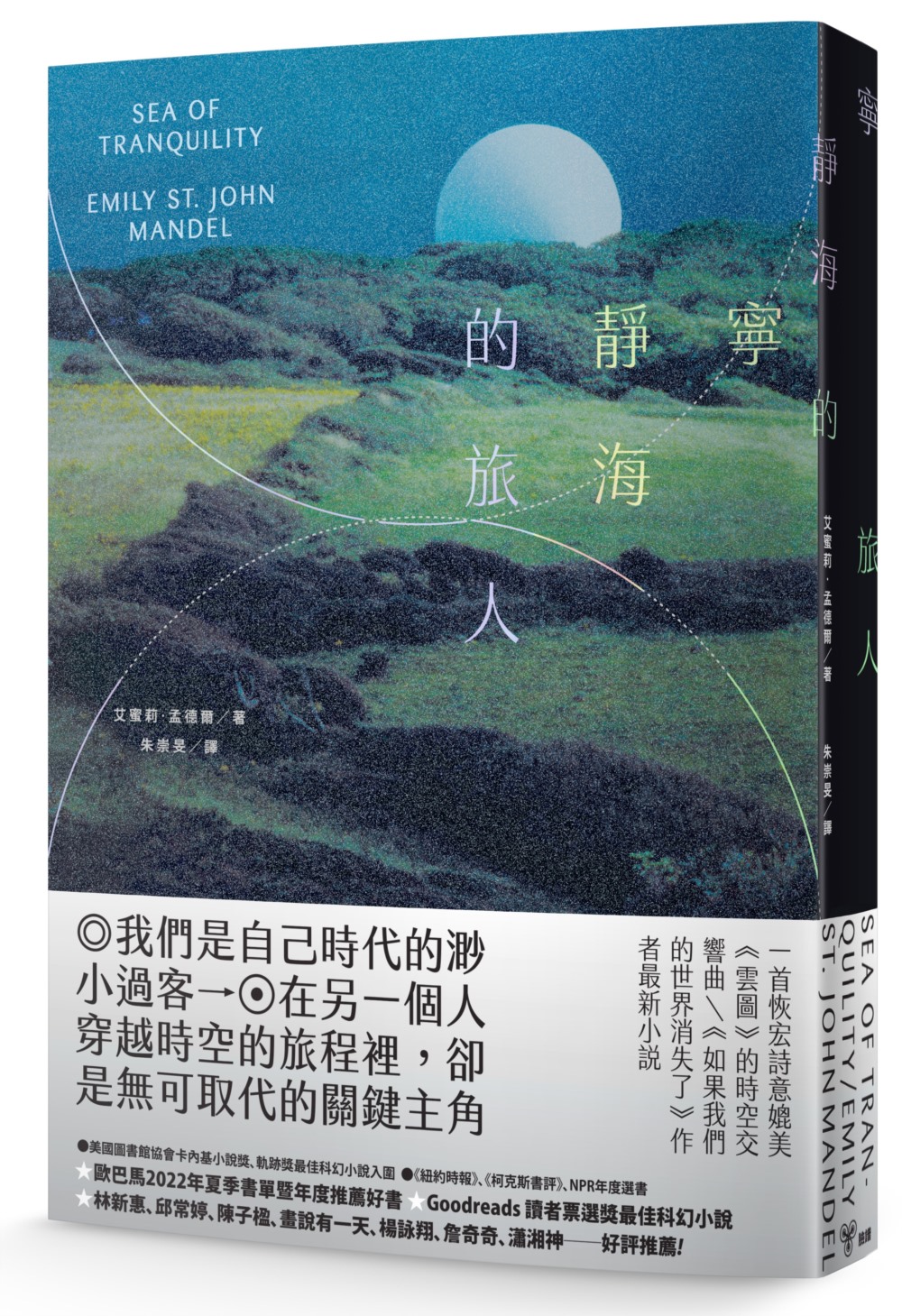

2014年,艾蜜莉.孟德爾出版了小說《如果我們的世界消失了》,以一場席捲全球的流感疫情為核心,描繪出末世裡的人性與希望,讓人驚嘆其對現實的先見之明。這部作品在2021年被HBO改編為影集,引發全球觀眾熱烈討論,成為疫情期間的一股文化現象。如今,這部作品在發表10年後由臉譜出版重新推出。面對重新審視這本小說的契機,艾蜜莉.孟德爾分享了她對這部作品的感受,以及創作過程中那些關於人類韌性、危機與希望的思考。

Q=臉譜 │ A=艾蜜莉.孟德爾

Q1:在《如果我們的世界消失了》第一版譯本中,當時的出版社向您提問「如果我們的世界消失了,你最想念的會是什麼?」您的回答是:「我會想念搭飛機。」我在COVID疫情期間,看到航班取消、機場關閉的新聞時就常想起這段話。經過十年,不知道您的答案是否有所改變──您最想念的還會是搭飛機嗎?

另外,如果您是故事中「文明博物館」的策展人,會想要將什麼東西納入館藏呢?

A:我還是會想念搭飛機──我的家人、還有一部分的至交好友住在離我非常遠的地方。如果由我來為文明博物館策展,我覺得我會想要添加一個地球儀,或至少一份世界地圖。寫作這本書的同時,我經常想到,一旦沒有了航空旅行和電信通訊,我們就很難持續地認知到世界有多大,我們在其中又有多渺小。

Q2:相較於大部分的後末日小說,《如果我們的世界消失了》似乎並不聚焦在混亂失序、殘酷暴行這些我們常和文明終結聯想在一起的現象,反而呈現了許多意外的喜悅時刻。您認為是什麼原因讓這個故事比那些常見的設想情境含有更多希望呢?

A:針對書中情節的時間線,我做了明確有意識的選擇。我讀過許許多多後末日的故事,設定在社會完全崩毀之後緊隨而來的混沌恐怖時期。並不是說我不認為這種時期會發生,我想還是會的,只不過在我看來這種時期不太可能永遠延續,至少不會全球到處都是如此,因為混亂狀態並不是一種能夠維持數十年、跨越多個世代的生活方式。我認為我們大多數人想要的是平靜生活。我更感興趣的是去想像「接下來會如何」:在起初的混亂平息之後,過了十五、二十年,開始萌生的新世界會是什麼樣子呢?這就是《如果我們的世界消失了》的時間線。

Q3:度過了COVID疫情之後,現在您會為《如果我們的世界消失了》裡的浩劫後世界想像出不同的樣貌嗎?

A:不會,但我對書中的那場傳染病本身有了不同的想像。我當時對瘟疫的歷史做了廣泛的研究,所想像出的面對疫情的經驗是一種非黑即白的二元狀態:你要嘛「是」處在疫情中、要嘛「不是」處在疫情中。我當時沒料想到的是兩者之間那個詭異又迷茫的中間地帶。在我所居住的北美地區,疫情直到2020年3月才真正襲來。但當然,我們追蹤著國際新聞,所以同年的整個一月到二月,我們都知道疫情將會來臨,等待它接近的那段時間充滿了奇怪而不安的感受。如今,我們當然已經走到了疫情的終點,但COVID-19病毒仍然足以致人重病,戴口罩也仍是合理的應對措施。

Q4:我無法想像在《如果我們的世界消失了》之後要寫出下一本書得承受多大的壓力,而您為《玻璃飯店》選擇的是一個複雜的主題,需要大量研究工作,寫起來肯定不容易。您為什麼選擇要寫這個挑戰性相對高的故事呢?

A:的確是壓力很大,謝謝你想到這點!《玻璃飯店》的每個角色都是完全虛構的,但故事是奠基於現實世界中伯尼.馬多夫所策劃的龐氏騙局,2008年在紐約爆發。那是個讓我非常入迷的事件,我覺得它作為一部小說的起始點會相當有趣。馬多夫的事件有個特別吸引我的部分,是他的其中幾名員工──我記得是六或七個人──因為參與這樁犯罪而入獄。我忍不住想,那間辦公室會是什麼樣子?想像看看,你到辦公室上班、你和同事建立了伙伴情誼,這份工作卻是為了成就一個巨大的詐騙計畫。那樣的工作環境想像起來幾乎有超現實的感覺。

Q5:《如果我們的世界消失了》和《玻璃飯店》都是非線性的敘事,處理了各個角色過去與現在的人生,他們前後所經歷的變化相當劇烈,看起來幾乎就像是在不同的時間線之間跳躍。到了《寧靜海的旅人》,則是有真正的時空旅行情節出現。您認為時空旅行這個元素是否提供了更多發展故事的自由,讓各段敘事相互連結?

A:在某些方面,時空旅行是帶來了更多自由──否則我該如何讓一個活在1912年的角色和25世紀的角色互動呢。但是在其他方面,它也造成了限制,時空旅行在情節上引起的問題必須有所解釋。

Q6:我們國內大部分讀者是透過《如果我們的世界消失了》認識您,而將您歸類為科幻作家(雖然您的作品也獲得眾多非科幻類型讀者欣賞)。於是,幻想元素遠遠較少的《玻璃飯店》就讓他們有點意外。您的作品被歸類的類型包括科幻、犯罪、文學小說。您可以談談如此跨越類型的寫作經驗嗎?您寫作的過程是否會因為各個故事的類型而不同?

A:我所有的小說寫作過程都是一樣的。我最早的三本書──《蒙特婁的最後一夜》、《歌手之槍》、《羅拉四重奏》──基本上都屬於黑色小說。《如果我們的世界消失了》較具幻想成分,《玻璃飯店》則又回到犯罪小說,同時也是一部鬼故事。

你說的沒錯,我的小說被歸類到多個不同類型,但是我不覺得它們在風格上、或是我身為小說家的核心關切上有太大的差別:我感興趣的是描寫人,不論是單獨個體或是人群,還有描寫他們在耐人尋味或非比尋常的情境下會如何反應。

我認為我們這個物種對於分門別類是很狂熱的,只是某些時候這樣對讀者有害無益。我聽過讀者跟我說,「我聽說《如果我們的世界消失了》很受好評,但我沒有要看,無意冒犯,是因為它是文學小說,而我只對科幻有興趣。」或者也有相反的說法:「我聽說《如果我們的世界消失了》很受好評,可是我只看文學小說,這本顯然就是科幻。」說的明明是同一本書。

我覺得,重要的是我們應該記得,類型在根本上只是一種商品行銷分類,雖然某些文類附帶了非常明確的預期:如果你的故事第一幕出現一個偵探,她最好就要能夠在第三幕破案。我在寫作的時候儘量不去管類型這回事。

Q7:我非常喜愛您在書中描寫的藝術,以及角色如何受其影響,例如在《如果我們的世界消失了》和《寧靜海的旅人》中,戲劇和音樂都對情節有關鍵性的作用。您的作者簡介和其他訪談中提到過,您曾經是現代舞舞者。您考慮過在小說中描寫舞蹈嗎?您接受的舞蹈訓練是否透過其他間接的方式影響您的寫作?

A:我想我最接近於描寫舞蹈的,就是《如果我們的世界消失了》裡巡迴劇團的演員和音樂家的經驗。我寫到他們的時候,想的就是身處於一個舞團中會有什麼樣的見聞與感受。我接受的舞蹈訓練帶給我的影響,主要是一種長期持續的紀律感。

Q8:《寧靜海的旅人》中奧莉芙的新書巡迴宣傳行程是個非常有趣的部分,特別是途中偶爾顯得瑣碎甚至荒謬的細節。這本書出版之後,您自己的新書宣傳經驗有產生什麼變化嗎?例如說,奇怪的、性別歧視性的問題減少了嗎?

A:最主要的變化是訪問者都變得有點怕我。至少有半數的人會用類似這樣的說法開場:「所以說……這段對話會被妳寫進下一本書嗎?」但經你這麼一提,是的,性別歧視的訪問題目是減少了。我覺得大家都努力拿出最好的表現。

Q9:關於未來的新作品,有什麼能夠和我們分享的嗎?新作仍會跟前幾本書一樣屬於同一個互相關連的宇宙嗎?

A:我正在寫一本新的長篇小說,暫定的書名是《Exit Party》,但不知道出版時會不會還維持使用這個題名。這本新書和我2010年的第二本小說《歌手之槍》(頗遺憾的是,它除了法文版之外不曾有過其他譯本)有關連。《歌手之槍》裡名為Ari的反派就是我新書的主角。

延伸閱讀

回文章列表