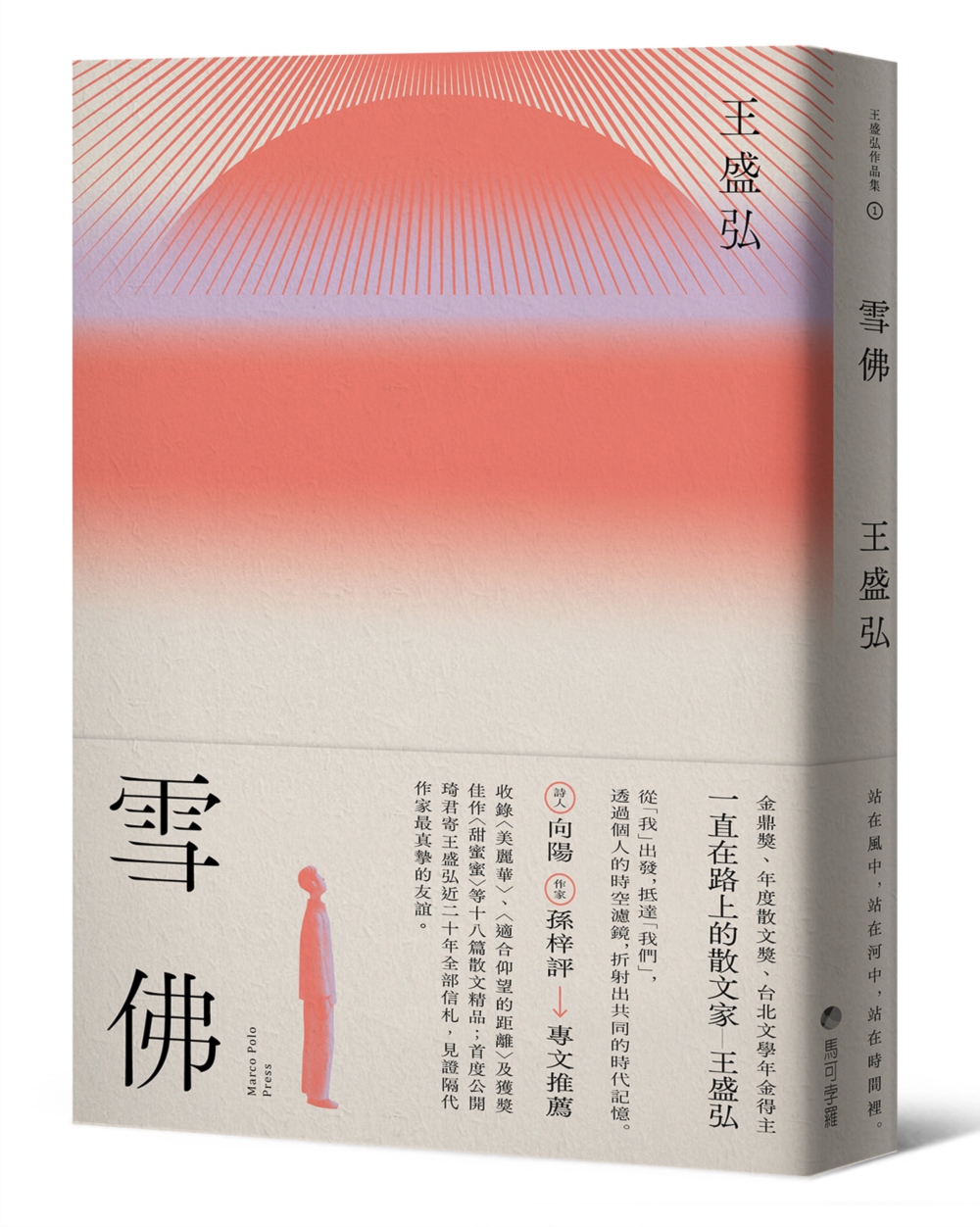

記憶是散文的燃料,這是我對文體的外行理解。因此對於散文作者,我始終帶有自然的欽羨。那是一種全然不同的寫作狀態,在內容被預設為真實的情況下,如何能克服袒露自我的赤裸感,將記憶搬上檯面。「一支筆就像一把手術刀,我把自己放到解剖台上。」王盛弘說,他的最新散文集《雪佛》,寫困頓、寫戀情、寫惡意、寫各種珍視卻已逝之物,彷彿不同臟器組成作家的身體。

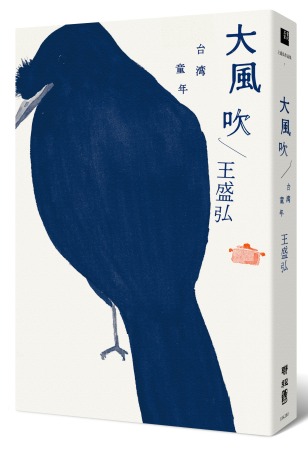

「我有個稍微輕鬆一點的起筆狀態,我母親不識字、父親不會讀我的作品,所以最一開始可以比較不在意家人。」但王盛弘的哥哥會讀,姪子姪女也會支持買書,有次他在哥哥車上看見書寫兒時記憶的《大風吹:台灣童年》,立刻慌張起來。「我抗壓的方式就是裝糊塗,我都和他們說買了不要讀,讀了不要聊。若真的有人和我談起,我就說全部是虛構的。」對於經驗豐富的作者,親近之人仍是軟肋。

記憶做為鉛筆芯,總會隨著書寫磨耗,會擔心彈盡援絕的一天?王盛弘答得坦然,「燃料匱乏,停筆就好。」於他而言,書寫並非為了記住,而是忘記。「心理學上有個說法,說人對於未完成的事有種執念,牢牢記在腦海,當塵埃落定,為了節省腦資源,便逐漸淡忘。我也有點年紀了,想要放下很多一路走來扛在肩上的無形行李,更輕鬆地享受人生下半場,寫作就像是記憶的斷捨離。」

在他口中,散文彷彿一種收納術,將記憶化為文字,腦海裡的空間便開闊了。但那卻不是丟棄,更像是壓縮或醃製釀造,將其變得方便儲存,收入意識深層的地窖。然而將自我交給書寫,也得面對抒情散文的常見批評:是否太過關注於自身?

王盛弘說,「我就是自己的人類學家。」作家做為時代的產物,在書寫自身的過程必然也會折射出某種時代的樣貌。他認為,「人有共性,所以在暴露個人殊異的同時,也流露人類共相,往外是勾勒出我們賴以生存的這個社會、這個時代的普遍樣貌;往內則為暴露人性的曖昧幽微。」

如今談及台灣同志文學,王盛弘的作品必然會被納入其中。雖然他並不刻意將自己放入某個特定脈絡,如前面所述,作品必然成為時代結岀的果實,長年擔任副刊主編、文學獎評審的他觀察,「同志書寫可能比起其他主題,更能反映時代的變遷。」他細數這些年令人驚豔的寫作者,「像是羅毓嘉、陳栢青、馬翊航、謝凱特、程廷,可以清楚看見時代的演化。早二十年不會有這樣的作品,我期待有更開闊自在的同志書寫。」

他相信若是持續閱讀的讀者,必然也能察覺他受環境影響,對於經驗的詮釋逐漸改變。「至於這呈現什麼價值,我也不知道,反正我就是寫。」他說。

《雪佛》從第一篇〈美麗華〉開始,便不斷提到「窮」這一關鍵字,當年的重考少年蝸居永和竹林路頂樓加蓋小屋,有時沒錢吃飯餓得發慌,只能躺在床上睡覺嚥口水,附近二輪戲院反而成為分心、消磨時光的最好去處。問他這種匱乏狀態,反而讓人更加珍惜地體驗各種事物?「這題要對自我做心理分析,有點難,但你所說窮所造成的結果,也許是對的。」王盛弘說,人們在談及創作時,常從「將你破碎的心化為藝術(Take your broken heart. Make it into art)」的角度去看待人生試煉,對他而言卻相反,「我寫作的最初,就是為了消解生活上的窘迫與苦澀,而非要達到怎麼樣的藝術成就。」

「我看到有些人談『文學理想』,好像不可僭越的神聖領域。但在我看來,文學應該是組成人生的一個部分,它的存在是要和其他部分協商的。」王盛弘以松本清張為例,一代文豪最初夢想得文學獎,也只為獎金能夠貼補家用,甚至鉛筆掉了沒錢再買,只能回頭去沿途經過的火車鐵軌上找。提防著列車,前後花了一個小時仍沒找著。「有人該過著這樣的生活嗎?生活大於文學,如果文學可以改善生活,那不是比文學僅僅只在文學裡發揮作用,來得更動人?」

《雪佛》有篇〈窮緊張〉,細數他少年以來的各種打工,並參照北京師範大學教授程猛的論文《「讀書的料」及其文化生產──當代農家子弟成長敘事研究》對照自己的人生經驗,「窮」讓學習成為一種道德事務,象徵著父母的付出是否得到回報。王盛弘這樣寫:「這樣的態度不只表現在學習上⋯⋯我的整個人生,都不覺得僅僅是為自己一人而活。」而後開始持續地寫,也是大學時某日思索起自己是否有獨特的謀生技能。雖不天真地認為創作能成為正職,但「打一份工,挹注與緩解,有沒有可能?」於是開始涓滴地澆灌人生,成為了一個作家,成為了一個將記憶精釀保存的人。「寫作,是我打過最長的一份工。」

王盛弘與寫作最早的連結,或許是他剛上國中時受到作家琦君作品感動,帶著初生之犢的懵懂寫信給作者。書中輯二便描繪他與琦君成為筆友,持續通信二十年的過程。在2004年,琦君從美國回台定居後,兩人終於有機會初次相見。若揪著「記憶」這一概念閱讀《雪佛》,讀到那一場景,其震撼令人屏息──琦君的丈夫李唐基先生一眼認出了王盛弘,但琦君卻只是喃喃唸著他的名字,明顯無法從記憶之海裡打撈出正確的面貌。

那次相遇的兩年以後,琦君辭世。《雪佛》末尾收錄了兩人的書信集,琦君在後期信件裡經常提及自己的老弱和病痛。問王盛弘,當時是否有意識自己即將迎來一場告別?「有的,但感受並不真切。」他說,「我想這多半是因為,儘管我當時已經二十多歲,但當我與她通信時,我的身分或是視角很自然地切換成她的小讀者,而她則是我永遠的琦君阿姨。」

得知琦君過世時,王盛弘正在編輯檯上。回想起那天的情景,他說,「工作是個桎梏,它約束了人性。我當時異常冷靜,著手寫起隔天見報的專題編按,用文字替她送行。一直到下班回家,心裡才有一種很深的悲傷湧起,『死亡』是多少心理準備都不夠的。又過了十餘年,情緒的毛邊被撫平了,我此刻才能夠整理她的信件出版。這不單是為了我個人的紀念,琦君是重要的散文家,這些信件有史料的價值。」

《雪佛》收錄琦君寄王盛弘近二十年全部信札。

在書的尾聲,遺忘和死亡接連發生,彷彿一首旋律哀傷的小調重唱,但來往的那些信件,卻將時光封存在了文字裡。《雪佛》各個篇章也都像不同的音樂盒,它們如此精巧,易於收藏,但當你想起某件事、某個人,仍可將其打開,聽聽曾在耳邊的歌。

延伸閱讀

回文章列表