「詩人是一種職業嗎?」我說,不是。它是一種狀態當詩找到你時你就是詩人──曹馭博,〈關於詩的問題──給公車鄰座的小詩人〉

曹馭博的名字來自外公,據說外公在算名字上有些名聲,又據說當年家人算命得出這孩子不太聰明,才將祝福存在名裡,期許他能化繁為簡,以簡馭博。近三十年後,曹馭博說了,將繁化簡,是要體驗一切世間的複雜,再轉化講述。他很晚才對詩啟蒙,第一次觸到詩的輪廓是高中,看到隔壁女生讀瘂弦詩集,他沒有感應,反笑她在讀什麼東西。他自嘲,「我後來寫詩可能是取笑別人讀詩的報應。現在笑詩的在寫詩,讀詩的聽說在紐約進了金融業,賺很多錢。」

比宇宙還大的一顆心

詩從聽說變成傳說,是在曹馭博的大學時代,「大二大三時,我為了追女友參加了詩社,後來還當上社長,那時我們常常不管考試,跑去花蓮聽太平洋詩歌節。」傳說裡,楊牧老師還在,第一次的詩歌節上,楊牧朗頌著〈春歌〉,其中一句這麼說著:

曹馭博才發覺,「原來詩有哲學、有宇宙,它的深奧在看似快速,卻很永恆。」那一次詩歌節,像是眾神皆在,楊牧旁是陳義芝,接著楊佳嫻,曹馭博回憶自己起身時還踹倒了身旁人的咖啡,那杯咖啡是孫梓評的。「那時我真正見識到,原來世界上有個行當,叫做詩人。」一如曹馭博曾經寫下的,寫詩這件事,在他心裡更是「一門永恆的行當」。比宇宙還大的可能說不定是我的一顆心吧

大學畢業後他到花蓮念書,當然也是為了楊牧,那時楊牧已離開教職,在太平洋彼岸的西雅圖長居。曹馭博與同學經常在夜裡的東華四處散行,經過楊牧宿舍,總要張望與想像。自稱楊牧「狂粉」的他,卻不作「楊牧體」的詩,「如果我是老師的粉絲,那我應該用作品去超越他,雖然這很難。」

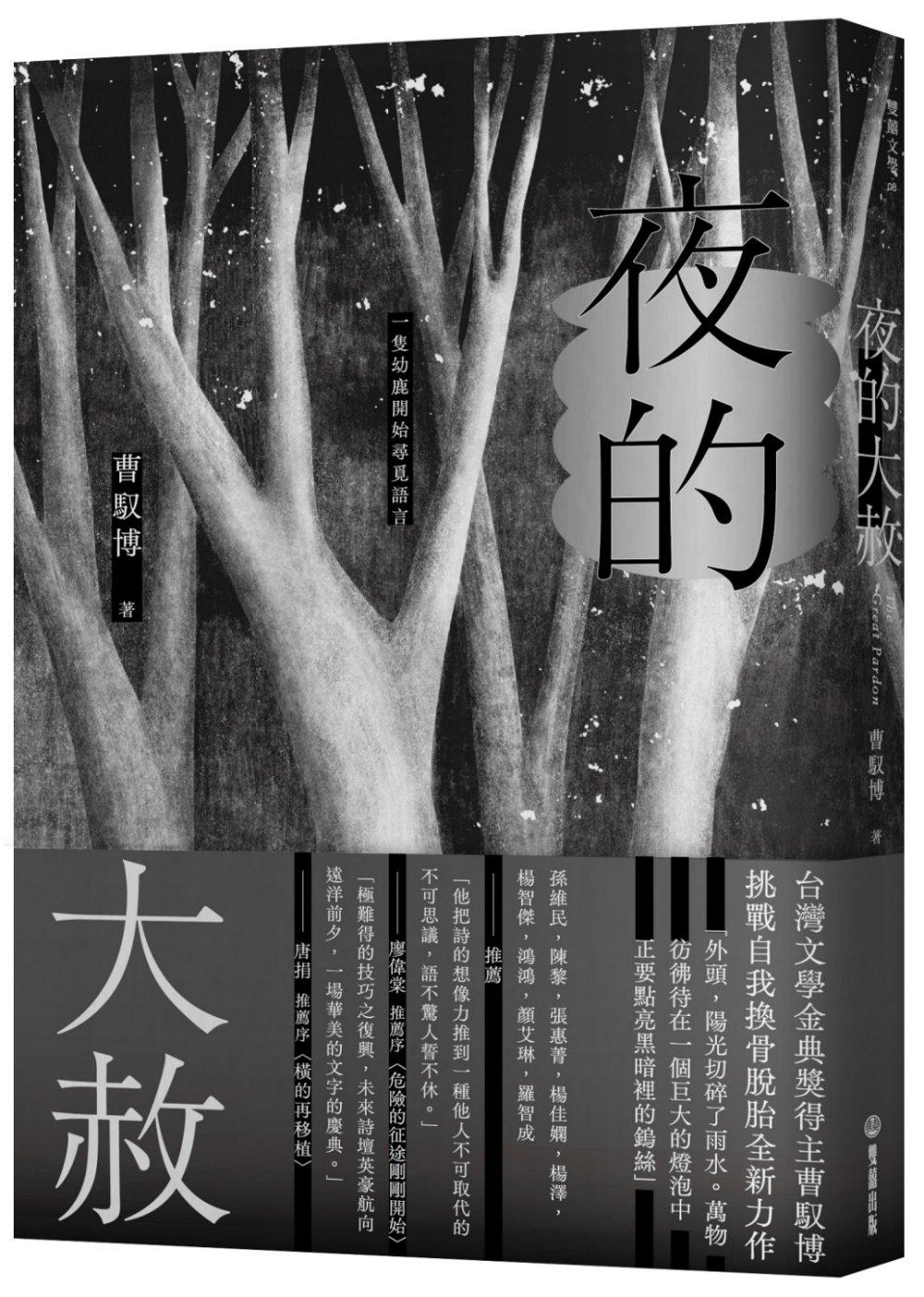

除了楊牧,許多詩人也在曹馭博心底留下名字,他在詩集《夜的大赦》輯三,引辛波斯卡所寫「當幼鹿尋覓語言」為輯名。桂冠詩人們在他的詩中被一一召喚,詩人唐捐為他作序,形容輯三是「拜請域外的神」、「錄鬼簿」。詩神也是詩鬼,從保羅策蘭、聶魯達、波赫士與特朗斯特羅默(Tomas Tranströmer),當然還有楊牧。「他們都是能使用技術,但隱藏技術的人。」曹馭博的詩觀也是如此,他喜歡洛夫,但不是那麼厲害的洛夫,而是寫戰爭經驗,甚至評價不高的時期;喜歡瘂弦,卻更喜歡寫北方故事的瘂弦;喜歡全部的楊牧,尤其三、四十歲時的楊牧。

曹馭博如此理解自己的主觀,「我喜歡的詩人如希尼(Seamus Heaney)、策蘭、特朗斯特羅默,雖然很多人說他們技術高深,但他們更多作品是面向人群,或以人群為出發點去寫的。」是神與鬼,又非神非鬼,能包容這般存在的只有「人」。這些曹馭博為其作簿的詩人們,身在不同年代卻好像彼此關聯,曹馭博以一個錯縱複雜的樹狀圖形容,「希望我有一天能與這些名字相連,即使是在樹狀圖最下方。」

當然,他也有過追求技巧的時期,出版第一本詩集《我害怕屋瓦》之前,他將積累的三十多首詩刪去,「那些詩自以為是技術,但其實就是仿楊牧。我喜歡老師,但不應該像他。」甚至在讀到詩人楊智傑的詩集《野狗與青空》時,驚豔於他詩的意象一如巴格達的珠寶商,卻又驚愕於他已寫出自己想寫的東西,便把當時的二十首詩刪了。刪去的詩,跟寫過的詩一樣,都不後悔,曹馭博篤定的說,「過去那些,也許是我自以為有技術,但它們不是,而且只有技術是不夠的。我更喜歡詩從『情感』開始,在『思想』中結束,『技術』只是抒情的一種方法。」

希望詩可以「愛你一萬年」

曹馭博的篤定,禁得起曖昧難解的問題,問他:詩是否必須有功能性?他不待思考就答,「我盡量讓它有。現在的詩分兩派,一是極盡所能讓自己的語言厲害,不管讀者;另一個是極盡可能讓讀者舒服,跟讀者打成一片。兩種極端我都能理解,也全都想要。」這與他的閱讀喜好相關,「我偏好低調凝煉的詩,它可以留很久。因為我害怕消失、害怕腐爛與不長久,我想寫可以留下的詩。」

害怕也是一種欲望,如同另一個為《夜的大赦》作序的詩人廖偉棠說:「請寫危險的詩,不要寫安全的詩。」危險、害怕、野心種種欲望,更能成詩。問到曹馭博詩的「可以」與詩的「希望」,他沒有押韻、沒有壓力的說,「第一個很實際,希望我的詩可以放很久、可以愛你一萬年。第二要能提出問題,要夠迅速也夠永恆。第三,希望詩可以喚醒人們無法寸量的傷口,觸動與指認傷口,不再麻木。」

他引了愛爾蘭諾貝爾文學獎得主希尼的詩句:「詩並不能抵擋坦克,但可以抵擋現實的荒謬。」詩歌發出來的聲音,要能激盪起早已被我們接受的荒謬。曹馭博補充,「我會說,它的聲音比較像是我們在糾正這世界怪怪的地方,不是上對下,而是把東西擺在對的地方、對的道路。」他認為,詩留得夠久,提出的問題才有意義,定義才能被完成。

足夠躲藏,就是大赦

《夜的大赦》裡充滿各種「死亡」,從遠方到近旁。他將觸及死亡的筆分為「小我的死」與「大我的死」。年少時,易對小我的死著迷,他提起花蓮讀書時期經常去拍路殺、窗殺的動物,比如死在角落的禽類,只剩下鳥骨,從鳥骨中間很輕的殘骸處,往往長出野花。「路殺動物與冒出的野花,令我有一點點著迷,」隨即他也思考,「若我擅自將這種小我的死放得太大,會變成一種野蠻,就像把死亡、災難浪漫化。這是我極力克制的。」

輯二的一首〈石頭裡有沉默的巨僧〉是寫給普悠瑪事故,他談及事件發生後看到很多的悼念與書寫總會將之浪漫化,比如將屍首或血比作點點紅色繁花。「我會很生氣這種浪漫化,我們更應該為它哀悼,所以搭火車感受到石塊引起的震動時,我決定將它當作是僧侶在為他們祈禱。」

遠近不同的喪鐘與荒謬,怎麼決定哪些可以寫、哪些無法?曹馭博認為,「比如烏克蘭的戰爭,我寫不了,可能我還沒有找到一個跟我傷口相認的點。」在他心中,閱讀詩歌與藝術就像是「取消時間」,讓古代、近代的傷口,跟我們相認。可以寫香港,因為在地理與臨近集權的位置上,都與我們很近。然而無法找到寫一件事物的傷口,他形容是好事,「就像我喜歡策蘭,但我不會想和他一樣,因為他是二十世紀最悲傷的詩人。」

問起為何寫下詩集同名詩篇〈夜的大赦〉,他先談到「大赦」的宗教意義,最早的手抄本與《聖經》裡沒有「大赦」一詞,是到基督新教時期才出現,但也偏向政治上的赦免。曹馭博說他曾經跟一位穆斯林朋友聊到伊斯蘭教最神聖的「蓋德爾之夜」,這一晚只要誠心祈求真主,便能獲得原諒,是決定未來一年豐饒與回饋的一晚。他寫這首詩的時間是2020年前後,當時亞洲與香港都很亂,曹馭博便問那位朋友:「可是如果在這一夜,我們很悲慘呢?」朋友沒有回應,曹馭博以詩作答。

「很多時候,我們期待宗教上的大赦,可是實際上能給我們大赦的不是宗教、不是夜晚,反而是集權。」如他原本預設的「大赦」也確實是政治性的,然而它是否存在?曹馭博認為肯定存在,但要將它的定義模糊化,「比如動物死前會躲到一個地方,我的解讀不只是牠不願打擾,而是更希望獨自死去。」他引用佛洛斯特(Robert Frost)的詩句:

And miles to go before I sleep, 我還要多少里路才可以安睡?曹馭博為波赫士對這詩的解讀感到震懾,「第一句指時間、第二句是空間。」曹馭博的大赦也近似如此,「我把它想成一個空間,足夠讓人死亡、讓人安詳的空間、足夠讓想像躲藏的地方,就是大赦。」為了追尋死亡與抵達安息,時間、空間尤其重要,有了空間才有時間,有了時間,我們才可以正視過去,不輕易接受別人給予的荒謬未來。

And miles to go before I sleep. 我還要多少里路才可以安睡?

曹馭博的詩如旋轉門,旋轉門是他的中陰身,一切都是對照,在詩裡尚生猶死、在詩裡出發休憩,這是他做為詩人,為讀者築建的夜與大赦。

延伸閱讀

![夜的大赦 [限量作者親簽版]](https://www.books.com.tw/img/001/092/06/0010920692.jpg)

回文章列表