第一封信,給親愛的你

憂鬱,是這樣的一件事:有人愛你,願意為你將用過的盤子洗得非常乾淨。你知道你至少該說聲謝謝,但你就是作不到。

沒有必要。你偷偷跟自己說。安撫不了體內的絕望,用勞碌對抗從心底傳出來的噪音。你不怕鬼,不能理解他人的恐懼為何得以如此明確:戰爭、帳單、假新聞和蛀牙。你羨慕他們,至少他們有一個東西可以恨。你知道,人生總是要找一個什麼東西來恨。但你就是作不到。

沒有必要。你拉開窗簾,讓外頭的光照進整間臥房。你喜歡光,光會帶來赤裸的焦慮。地板上的頭髮,是你活過的證據,你努力了,想不到其它關於你人生的代表作。

你曾經來過這世界、你已經在這世界上了。抱歉。「親愛的你」你試圖在白紙上寫下這四個字。你想不起來,上一次和朋友見面是什麼時候;你想不起來上一次在鏡子裏看到的自己長什麼樣子。

你想洗臉,洗臉就成為最困難的事。首先,你得走到洗手台前面,在那之前還得打開至少兩道門。扭開水龍頭,你看著水嘩啦啦流出來,你覺得有必要把水的聲音寫下來。

當你想寫作時,寫作就成為最困難的事。

親愛的,你說你想寫一首詩,證明你的愛獨一無二。親愛的,我說。你會發現獨一無二的只有恐懼。在這個世界上,你無論如何都不可能找到兩個人,害怕著一模一樣的事情。

恐懼是上天給的禮物,詩不是。詩是你愛過的證據,憂鬱也是。你小心計算使用什麼語言才能寫,寫出你的悲傷。只要你開始寫,就會讓自己進入一種孤獨。

你不可能停止寫作,只要你寫過。你只是換了不同的方式,但你不停在寫。你拎著藥袋走在街上,你相信有藥就不用擔心夜晚。藥能讓你睡著,但是藥會讓你覺得很無聊,就和所有你聽過的童話故事一樣:巫婆會被殺死,怪物會落荒而逃,但是沒有一個角色蛀牙。

寫作相反,寫作痛苦得不得了。你絕不會無聊。

有傷在身的人,都懂得不斷為自己創造新的傷口,為了不停在同一個地方太久。我見過的每一個人,都是這樣的。

我真的見到了,水流過那些人的眼睛。

沒有必要。你搖搖頭,說故事總是不會斷在想要的地方。「我寧可不寫。」你說。曾經你也是對一切感到疑惑,每天都產生新的納悶。你暗自期待生命中有與你的憂鬱相匹配的事物,你每天都在等,也不敢告訴別人這個願望:你想要異常炎熱的天氣、奇數的襪子和痛苦的節日。你只知道你的身體在痛,你不知道哪裏在痛。

你每天都覺得自己死了,剩下你的痛活著。

第二封信,給親愛的作者

是你的創作,救贖了我。如果你沒有寫下那些事情,我不會知道原來有人和我生著一樣的病:光線、氣味,一個平凡的糟糕的星期四下午。我對所有正在發生的事情過敏,我更厭倦向其他人解釋這一切。

「你最近好嗎?」、「怎麼了?」他們皺著眉頭,他們總是想知道我發生了甚麼事。

生而為人,沒有什麼比期待他人的理解更無聊、更沒有意義了。我想。只有你是例外,你是個強盜目中無人走進來奪走這一切,你甚至不需要武器。

我聽到了,即便你根本沒有開口:「寫吧。」

寫下這一切,沒有選擇。被遺忘不是最恐怖的事,被記住才是。我在許多個漫長的夜晚裏,作著被許多人記得的夢。他們異口同聲地說:「就算你死了,我們也不會忘記你。」

每天早上我總在曖昧的光線中醒來。有人正在抽菸,他就在我的附近,但他不在我看得到的地方。

我不會忘記這個夢,就像我不會忘記你。是你教會我迷戀那些無足輕重的細節,越多越好――老舊的吊扇在沒有人的客廳裏兀自旋轉、病懨懨的狗趴在夏天午後的騎樓,腳邊放了一碗水,水很髒。這些都該是我故事裏的傢俱,越仔細越好。你說。

第三封信,給十六歲的自己

親愛的,很久以後,妳才知道十六歲的自己生了一種看不到盡頭的病。那是妳後來再也找不到的、最重要的東西。

我在意其他人看我的眼神。直到很多年以後,我仍反覆作著她們談論我的夢。那是幾個女孩子,都穿著好看的白上衣和黑裙子,裙子底下是光溜溜的腿。她們甚麼都不怕,不怕人看到她們最好的模樣。那些回憶的背景,經常是藍到沒有餘地的天空,找不到一朵雲。

這樣的天氣讓我害怕,我看見她們在笑,我知道自己是她們快樂的理由。

妳知道這些都是很久以前的事了。親愛的。今天也是好天氣,妳也一如以往想起了她們。時間沒有解決任何事,只是將所有人推向不同的地方。一切是那麼自然。

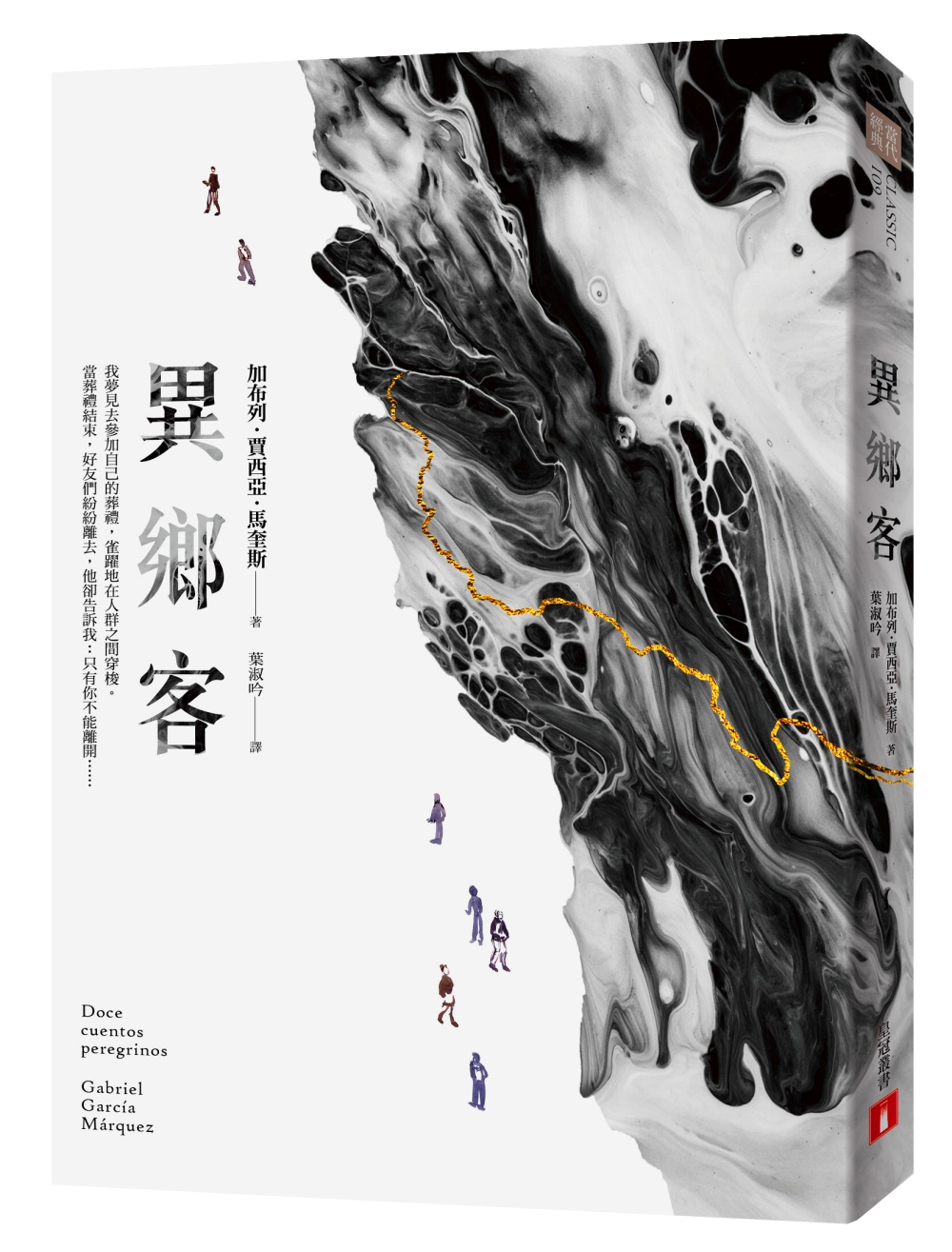

後來,是一些故事接住了妳。第一次看的時候,妳便知道自己永遠不會忘記這些角色。一個在熱鬧明亮的咖啡館約會的女孩,喝了好幾杯咖啡吃了蛋糕還有冰淇淋,等到的是戀人死亡的消息[1];為了借個電話走進精神病院,從此再也沒有出來的女人[2];記憶力太好的小孩,在很多年以後寫冷酷的小說,寫到幼年時一隻白銅湯匙放進她的嘴裏,那股鐵銹的味道[3]。

十六歲的妳咬著嘴唇,知道有人因為自己而快樂,是多麼恐怖的事。有一天,一定要把她們說過的話寫進一個故事。妳想著。在那個故事裏,所有人都會抵達幸福快樂的結局。

[1] 吉本芭娜娜:《白河夜船》。[2] 馬奎斯:《異鄉客》。 [3] 張愛玲:《小團圓》

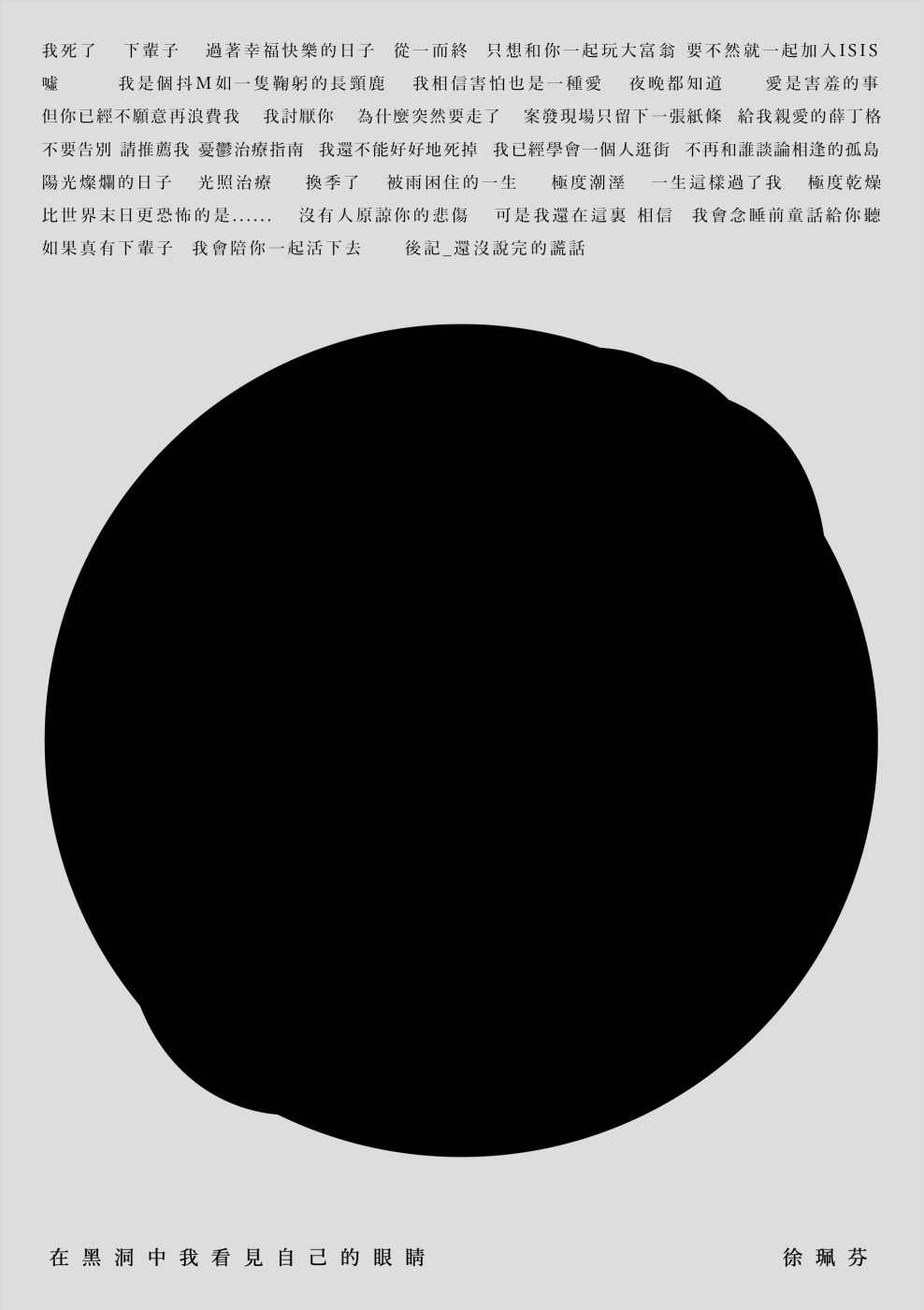

徐珮芬作品

回文章列表