日本社會學者小熊英二的著作《活著回來的男人:一個普通日本兵的二戰及戰後生命史》的台灣版序言有以下一段說話:

「人類的社會,不可能由一小部份『好人』與大多數『壞人』組成。只要是人,無論是誰,都有好的一面與壞的一面。只看好的一面便把對方當聖人來對待,或者只看壞的一面就把對方當壞人來對待,其結果是一樣的,都算不上正確的認知。」

這看似老生常談,然而我們在平常的生活裡,往往仍習慣性地將眼前的人簡單地歸類成「好人」與「壞人」兩大類。有些人更會自詡為「正義」的一方,在網路上不斷尋找「壞人」。在這群人中,有部分是「正義中毒者」,著了魔似地攻擊他們判定為「邪惡」的人;另一部分是熟習這套「道德語言」而心懷不軌的人,擅於運用修辭技巧將目標塑造成壞人,從而煽動其他「正義中毒者」群起攻擊他們看不順眼的人。不過,更多的其實是對實情所知不多,卻偶爾被以上兩種人的言論影響的普通人。

網路是粗暴的「壓縮裝置」,會將現實中人的多重面向、複雜的人際紐帶、不同事件中多層的遠因與近因等通通大幅簡化成「這人很成功」、「這人很失敗」、「好人在做好事」、「壞人在做壞事」之類的片面論述,並廣泛地傳開。就如日本評論家宇野常寬在著作《遲緩網路》(遅いインターネット)中指出,當網路傳輸速度越快,人就越被強迫要在極短時間內發表個人意見,因而對一切事物都傾向採用0與1(對與錯)的二元對立框架去思考。

在這不斷加速的世界裡,我們已喪失應對現實複雜性的耐心,以致種種以「正義」之名的行動很多時候未經過思考,亦忽略了行動有可能造成波及其他人的「附帶傷害」。結果,「執行正義」有時反倒變成是作惡而不自知。下村敦史的短篇推理小說集《逆轉正義》結合了推理小說的敘述技巧,針對這種不假思索地批判他人的「倉促正義」埋下了種種陷阱,並在最終的翻盤打臉。

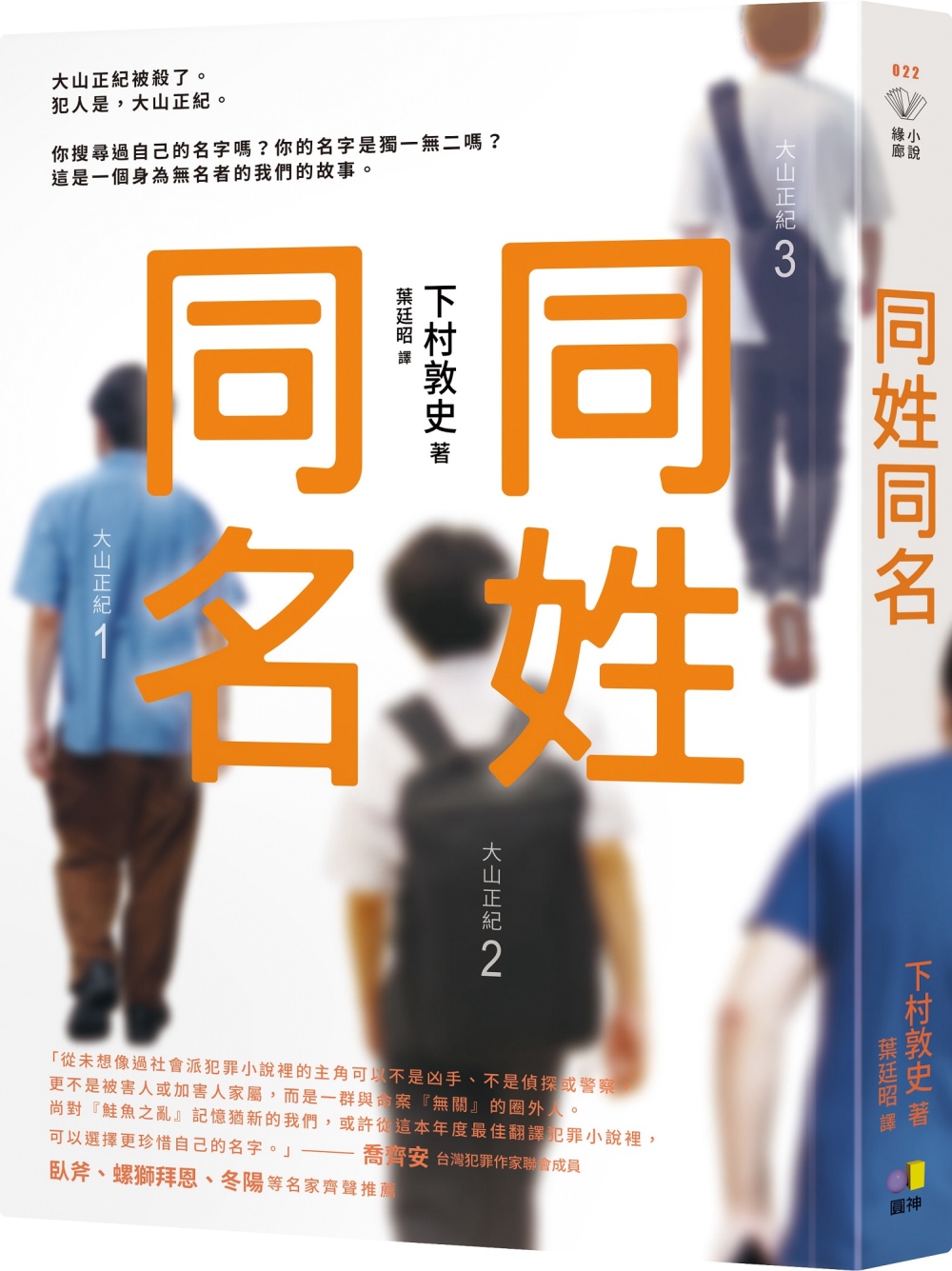

下村早於2020年發表的長篇小說《同姓同名》就已探討過以「正義」之名的網路暴力。名叫大山正紀的少年犯下了慘殺幼女的罪行,導致其他大山正紀也受到牽連。多名大山正紀成立「大山正紀同名同姓被害人互助會」,追尋七年後出獄的少年犯大山正紀找他報復。這次《逆轉正義》的議題則不只限於網路的公審現象,而是針對我們平常依賴的快捷分類法、輕易將眼前的人分成「好人」與「壞人」的思考慣性。

最直接與合集主題作扣連的是第一篇〈裝沒看見〉。冬樹眼見班上的同學三谷被霸凌,即使向導師報告也沒有任何作為,於是他決定在網路上將三人的霸凌行為公諸於世,沒想到這舉動引發了可怕的連鎖悲劇。故事開首還特地安排課堂上講解「獵殺女巫」的歷史,與故事後來的發展以至往後的短篇作出呼應。

其餘五部短篇則是先建立看似後續發展很順理成章的表象:第二篇〈保護〉講述滿雄在超商買東西時遇到水手服被雨水淋浸的春子,怕她著涼而邀請她到家中作客,雖然與未成年發生性行為是違法的,但滿雄仍無法控制自己的欲望;在第三篇〈始終緘默〉中大重因犯下了販毒罪而被捕,兩年半後出獄重操舊業,緝毒官速水依然緊盯著他,企圖將他與毒品貨源同時一網打盡;第四篇〈跟蹤狂〉一開首就是在凶案現場,正當美里將祐介的屍體安置在廁所,門鈴就響了,她必須裝作若無其事迎接來訪者,而且絕對不能讓他使用廁所;第五篇〈罪過的繼承〉的曾我部在失去兒子不久,就莫名其妙地被一名男子禁錮在廢棄工廠,該男子更疑似是殺害了他兒子的凶手,目的是要報復他祖父七十年前做過的壞事;第六篇〈死亡隨著早振翅而來〉的奧村一離開監獄就被三名年輕人纏上,威脅要公開他是前科犯的身份害他無法找到工作,並聲稱這是「執行正義」。

六部短篇一開始都有顯而易見的加害者、受害者或正義執行者,並在故事推進過程中持續逆轉,最終抵達與初始印象徹底不同的圖景。如今,除了「正義」來得「太快」,我們閱讀小說的時間也變得短而零碎,因而容易陷入略讀,只務求快速掌握故事情節。而《逆轉正義》讀得越快,就越容易被誤導,這使得讀者的「倉促閱讀」與故事中的「倉促正義」成功合而為一。六部短篇最終的翻轉總是強迫讀者慢下來,仔細回想前面忽略了的蛛絲馬跡,並且重新思考究竟何謂「正義」。

下次當路見不平,想要加入戰團時,不妨先停一停,想一想,仔細查證一下。在複雜的世界裡,「正義」不是一件簡單的事。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表