《啟示的年代》譯者黃榮村也是心理學者、現任考試院長。(照片提供/ 黃榮村)

我曾經歷過的啟示年代

在談論諾貝爾生理醫學獎艾力克.肯德爾(Eric Kandel)的巨著《啟示的年代》之前,我們也許可以先聽聽這本書的譯者,也是國內知名心理學者黃榮村的「學習年代」。

畢竟,閱讀《啟示的年代》,我們很難不為作者的博學折服,除了專業的心理學、生理學、視覺生物學、認知科學等科學知識,他在一開頭便展現了對於文化史、藝術史的如數家珍。這樣的書,不僅需要好的翻譯,也考驗著譯者的背景知識,與引介的能力。

黃榮村教授回憶,走上心理學這條路,最初渴望的是「文理雙修」。某方面來說,是一種對於知識,尤其關於人類的「全面性(holistic)」的熱情。高中時候的他,因為在學校辦文學雜誌,對人文有極大的興趣。大學聯考志願也全填文學院,後來進入台大歷史系。

那是1965年,黃榮村眼界大開的一年,彰化長大的他,過去從沒來過台北,也沒進過大學校園,不知道有這麼多精采的事存在。彼時,許多思想正在大量引介進來,譬如佛洛伊德的精神分析、沙特的存在主義,或是流行閱讀困難的文學作品,如杜斯妥也夫斯基的《卡拉馬助夫兄弟們》、卡謬的《異鄉人》、喬哀思《尤里西斯》等。開放的氛圍裡,各種交流都成為可能。

升大二時,黃榮村決定轉系到心理系,不是捨人文而從科學,乃是當時對他而言,心理系是心中較為兼顧人文與科學的學科。另外,他也對人類的心理感到興趣。他把握開放的校風,到各個學院修遍了課。不僅是課堂上,在他的回憶裡,也充滿實際的跨學科對話。他當時常與老朋友、台大醫科的胡海國他們班上交流,固定討論、舉辦讀書會。有了這樣的對口,他常去台大醫院觀摩,實際探訪精神病患。

如果讀過《啟示的年代》,會覺得他敘述的這種氛圍無比熟悉。

也許這便能說明何謂「啟示」,一如他今天翻譯的這本書,與其說是多知道、多學會了什麼,不如說是打開了某種視野,看見更多值得探索的未知領域。本書的根基,故事的起點「1900年的維也納」,在這舞台上,維也納的大學、周遭的咖啡廳與沙龍中,藝術家與科學家彼此交流,並激撞出點亮後世的精彩火花。

黃榮村說,「我覺得當時台大周遭的氛圍,就像是這種精神的微型複製。大家討論、關心的問題,正是當年維也納那群醫學家與藝術家探索的。我們當時當然不像他們有個更具體的空間,但是相對的自由、機動。」在夜晚的椰林大道或行政大樓的這些記憶,也在他翻譯《啟示的年代》過程中重溫了一遍,有感而發地記錄在譯注裡。

翻譯的計畫與意外

因此,這本書的內容,無論是科學知識或人文背景,於他都是相當熟悉的。長年在大學教學,黃榮村始終關注國外書訊。艾力克.肯德爾是心理學領域相當熟悉的神經科學家,《啟示的年代》於2012出版時,他就注意到了,並認為相當值得引介到台灣。

他過去在擔任國科會(現為科技部)人文與社會科學處處長期間,推動了許多計畫,其中「經典譯注」計畫,讓許多值得翻譯引介的作品有機會來到台灣讀者面前。畢竟,學科裡的經典翻譯,除了語言能力外,更需要專業背景。拜此計畫所賜,支持了許多譯者能夠在專精的學術領域得空時,能夠翻譯引介重要作品,並牽線出版社。

黃榮村過去曾於國科會推動「經典譯注」計畫。(照片提供/ 黃榮村)

黃榮村過去曾於國科會推動「經典譯注」計畫。(照片提供/ 黃榮村)

身為計畫推動者的黃榮村,在過往的研究與教學中便經常做轉譯工作,但未有親自翻譯並出版作品的經驗。幾經考量,遂決定擔任本書譯者,並如他推行計劃的初衷,希望能透過翻譯,同時「引注」。「我喜歡的不是單純翻譯,而是『注』,三點水的注,能夠導引、注入新的東西。」黃榮村說。

這個選擇也同時重新定義經典。其他領域中,較無疑慮的經典,多半是作者過世,作品已出版多年、經過考驗。然而心理學領域變化與進展極快,他認為「當代經典」是有必要的。

接著,提出計劃,國科會過審,開始著手翻譯。

為此,黃榮村特地去了一趟維也納,實地造訪維也納大學與格拉茲大學,遙想當年全世界有志於醫學研究者的大本營。這裡,不僅讓解剖學、病理學有了突破性的進展,也如這本書所闡述的,當時的發現,同時讓藝術家走入皮膚底下,「往內心走一趟」。

經過近三年的翻譯與完成龐大的譯注後,出版社更花了快兩年處理大量的圖片授權,許多圖表因為沒有授權,只能由出版社另外繪製。黃榮村說,「這次若沒有聯經出版社,大概很難弄好這本大書。」終於,《啟示的年代》在2021年五月上市,獲得眾多迴響。

關於《啟示的年代》

推出譯本,同時也得考慮如何協助讀者在華麗的人名、理論、藝術作品外,深入理解該書核心。黃榮村認為,本書有兩個重點。首先,是透過歷史大脈絡的書寫,點出時代的滄桑。作者肯德爾在維也納只生活過十幾年,身為猶太人,因為納粹入侵而流亡美國。在作者眼裡,維也納的1900年極具象徵意義,那是一整個文明中心的光芒時刻,卻也是往後衰頹瓦解的最後精彩。

從哈布斯堡王朝,到一次大戰後奧匈帝國瓦解,在西班牙大流感間死去的畫家克林姆與席勒。一連串的衰頹過程,在1938年納粹入侵,趕走大多數傑出的猶太學者,而那些納粹期間配合成為共犯的學者,亦在戰後被清算。這是一種雙重斷裂。維也納大學做為知識中心,曾經如此光彩,又遭受如此命運。

然而,這一切並非完全消逝。啟示的年代所撒下的種子,在日後如何茁壯,便是本書的另一個重點:科學與藝術的對話。

黃榮村點出,作者仔細整理了1900之後的發展脈絡。包括應用科學來做「藝術史」研究,奠定後世基礎的貢布里希、格式塔心理學,對於形式的研究以及由此演化出的「認知心理學」,再到後來的腦科學、神經科學等等。一方面我們對於人類視覺、理解力的認識更深,另一方面對於更深邃、神祕的同理心、感受與情緒,也有進一步的發現。

這便是當年佛洛伊德所洞見的。肯德爾在本書重要的詮釋正在於此。佛洛伊德一開始也是神經醫學本行,但他真正感興趣、想探索的,也就是潛意識裡,內心深處的部分,這是當時的醫學理論與技術無法回答的本質問題。也是他革命性之所在。

不過,作者也清楚告訴我們,那個時期圍繞在維也納大學、咖啡廳以及朱克康朵夫人的沙龍裡的醫學家與藝術家,雖然互相刺激,但結果上,這對話並未成功。

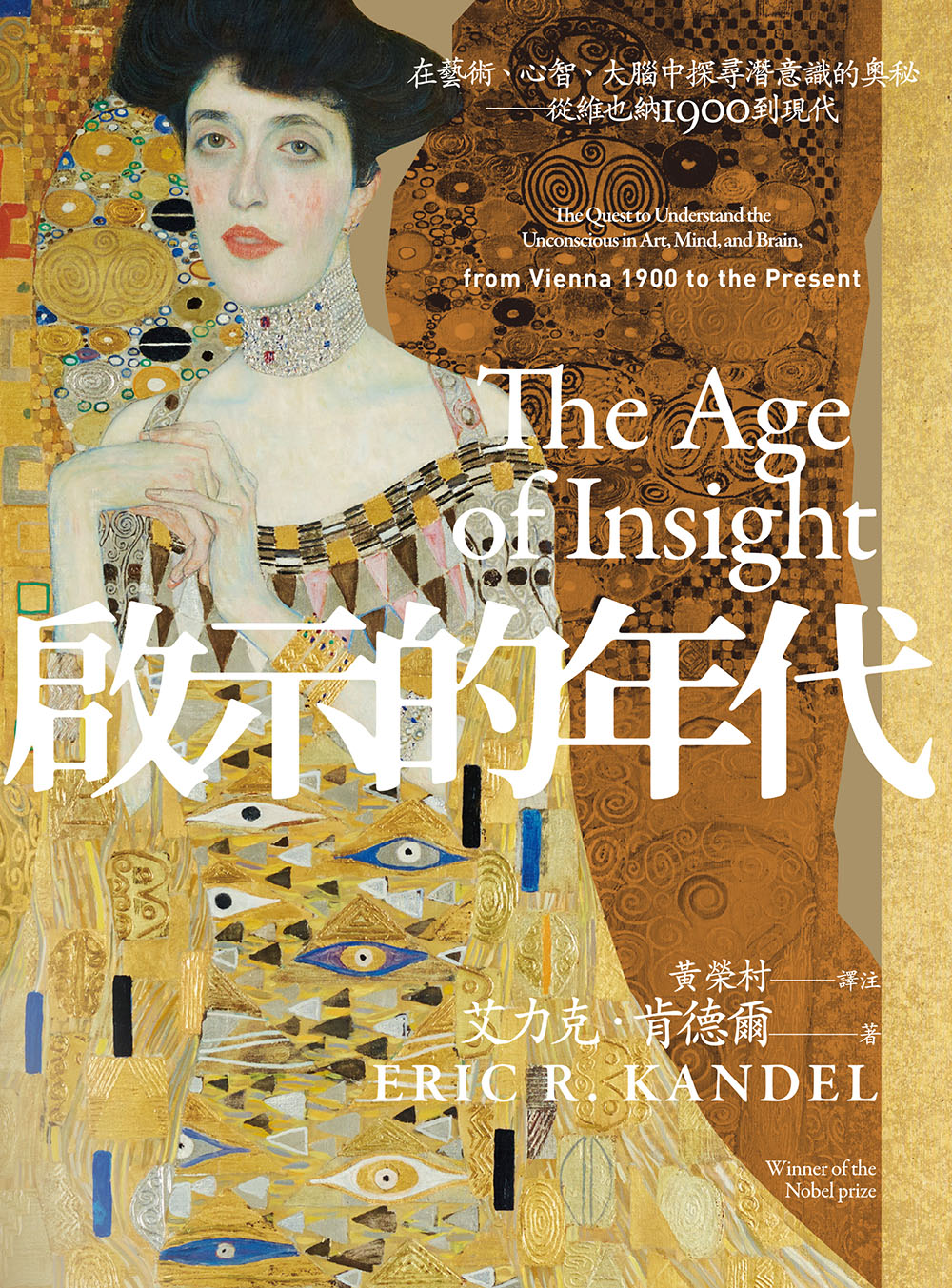

舉例而言,克林姆做為當年維也納藝術的高峰,著名的《亞黛夫人》身上衣服顯現的生物學象徵,其實主要還是依靠他自身對解剖學、醫學的新知,應用他藝術家的巧思而來。又如,醫生作家施尼茲勒,是在佛洛伊德的刺激下,以自己的方式探索人類的情慾與非理性。

克林姆的《亞黛夫人》身上衣服顯現生物學象徵。(圖/wiki)

克林姆的《亞黛夫人》身上衣服顯現生物學象徵。(圖/wiki)

另一方面,佛洛伊德也分析了許多藝術與文學作品,太過放在作者論上,有時又過度使用少數幾個概念(如伊底帕斯、弒父情結),所以雖然發展出很多創見,但對於作品本身的詮釋較為欠缺。

「不過,受到佛洛伊德影響的作家與藝術家,反倒更往深處去探索。這方面他的貢獻是很大的,一直延續到今天。當然,作者想講的重點,其實在最後。接下來的一個多世紀,藝術家往人心深處走,科學家更是在視覺、共感、同理心的探索理解人類的心智。」黃榮村如此結論,「所以,對肯德爾而言,藝術與科學可以真正的深度對話,其實是我們現在。」

平時也寫詩的黃榮村,私底下亦翻譯英文詩。與翻譯《啟示的年代》情況一樣,他興趣不在翻譯,而是喜愛研究。他研讀濟慈、葉慈、艾略特的作品,比較不同的翻譯,在這過程當中,翻譯自然產出。

也許,我們可以在《啟示的年代》作者肯德爾與譯注者黃榮村身上看見,其實不需要感嘆過去的光芒終究會消逝,它可以照耀我們前往更深邃的黑暗處探索。在那裡,科學與藝術可以交會,因為那是我們對於知識的終極渴望。

最後,就以黃榮村喜愛的美國詩人狄倫.湯瑪斯(Dylan Thomas)的著名詩句做結尾:「不要靜靜走入長夜。」抱持熱情,往更深處走去。

延伸閱讀

回文章列表