「你為什麼會想去看雪豹」我問。

「你不覺得在高海拔的山谷裡有豹很酷嗎?」見過雪豹的友人說。

「看得清楚嗎?」我問。

「要用望遠鏡看、要用長鏡頭拍,而且要生態嚮導幫我們對焦才拍得到,要不然根本拍不到,就像精靈一樣。」他說。

「那不就代表也有可能沒看到?」我說

「是啊!是有朋友特別去看雪豹,但沒有看到。」他說。

友人多年前去拉達克看雪豹,對我來說,那是幻之旅,意味著旅行的目的「看雪豹」可能不會達成,市儈一點的想法就是花了十幾萬旅費,在高海拔地區吃不好睡不暖數天,卻可能撲空,什麼都沒看到。生態旅行不像打開Discovery 頻道,動物的瞳孔、表情、習性都可以看得一清二楚,沒人能保證你可以看到什麼。去非洲肯亞或坦尚尼亞,沒看到花豹至少還可以看到獅子、獵豹、大象,滿足我們對非洲野生動物的想像;那麼,在海拔五千公尺、溫度零下三十度的青藏高原,如果沒有看到雪豹,可以看到什麼?

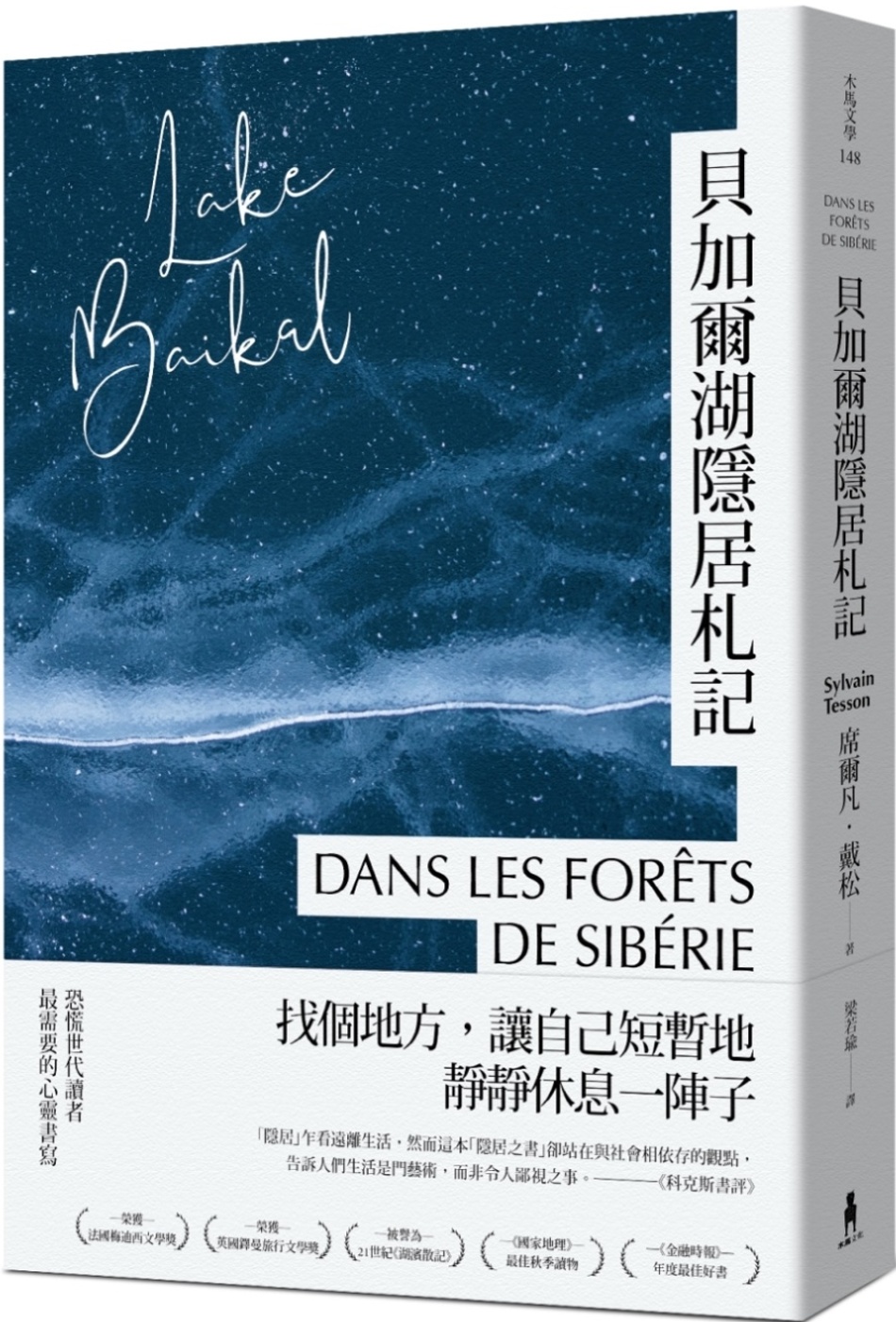

席爾凡・戴松(Sylvain Tesson)的《在雪豹峽谷中等待》就回答了俗氣旅人的疑惑,也呈現了旅人最初對旅程的質疑。但在實際蹲點觀察後,卻有如開啟一段悟道的旅程,關於旅行、關於人生、關於對世界的態度,都有了新的體會。上一回他在貝加爾湖畔蹲點半年,喝了許多酒、認識了一些朋友、靈魂被洗滌了但女友也離開了;這一回他則往貼近天空的地方蹲點,訓練著耐心、學會了等待。起初他是帶著非得要看到雪豹的心情而來,無法理解同行的攝影家怎麼可以抱著無為的態度,但到了旅程最後,他寫道:「我學到了,耐心是一項無上的美德,最優雅,也最為人遺忘……牠吸引人在舞台前坐下來享受表演,哪怕舞台上只是樹葉在顫動。」至於等待,他則說:「等待是一種祈禱。有東西翩然前來。如果什麼都沒出現,那是因為我們不懂觀看。」

戴松的《貝加爾湖隱居札記》是自我的對話,「我」是對話的焦點。但在《在雪豹峽谷中等待》裡,是與環境、歷史、物種的對話,「我」變得卑微而渺小。他在青藏高原,活在銳利的感官震顫中。在健行、攀爬、露營、等待的過程裡,邂逅了犛牛、藍羊、野驢、狐狸,看到中國政府在高原上開腸剖腹、也看到藏人生活的單純虔敬。最終,他目睹雪豹顯現、聽見雪豹在山谷的吶喊。

是要用「顯現」這個詞的,在人口突破十四億的中國,雪豹數量不到五千隻,戴松這樣形容雪豹出場:「牠是效忠這座峽谷的女皇,我們前來瞻仰牠的公開現身。」戴松甚至看出高原的物種階級,「雪豹是女攝政王,牠隱杳不可見,這正成了牠的地位。牠掌權執政,也就不必現身。狼呢,以叛逆王子之姿遊蕩尋食。犛牛是穿得暖呼呼的肥胖中產階級,猞猁是火槍手,狐狸是鄉下的小貴族,藍羊與野驢則是平民百姓的化身。」當第一眼看到雪豹時,戴松用盡高原的物質、天空、地貌、空氣來形容此幻物,他寫道:「雪豹,雪之精魂,牠穿上了地球。」

第一眼看到雪豹時,戴松用盡高原的物質、天空、地貌、空氣來形容此幻物,他寫道:「雪豹,雪之精魂,牠穿上了地球。」(圖/pixta圖庫)

第一眼看到雪豹時,戴松用盡高原的物質、天空、地貌、空氣來形容此幻物,他寫道:「雪豹,雪之精魂,牠穿上了地球。」(圖/pixta圖庫)

在農曆年期間讀著《在雪豹峽谷中等待》,看到「穿上了地球」這樣的字眼,如同神蹟顯靈。原以為只是單純地生態寫作,讀著讀著像是咀嚼神聖的詩篇,不管是青藏高原的地貌還是雪豹,既是現實的存在又是另有所指的寓言。戴松曾經騎著單車環遊世界,也曾以騎馬和步行的方式行遊中亞,看盡世界繁花且習慣頻繁移動的他,這幾年卻進行蹲點式的「慢旅行」,他在行文中流露出對這世間的參悟,如同修行。

《在雪豹峽谷中等待》亦喚起我過去的動物觀賞旅行經驗,不管是去盧安達爬山找高山銀背猩猩,或是在亞馬遜搭了好多次的船,去叢林裡找美洲豹。當人把目光聚焦在他者、期待著與他者相逢的那一刻,自我就會縮小,自我越小,其實就越快樂,更能感受天地之大,仍有無限豐富的樂趣待我們追尋。

很不幸的,我們如今活在到處宣傳自媒體、信仰KOL的年代,網紅們無不用盡各種方式展現自己、證明自己的存在。展現,成了必須。幸運的是,我心太老、心太舊、非常懶加上能力不足,所以認清無法靠展現自己過活。既然如此,那就欣然地隱藏吧,在《在雪豹峽谷中等待》裡,我讀到了隱藏的美、不張揚的快樂、在蹲點靜候中驗證戴松所說:「這世界發生了比我們以為的還要豐繁的事。」

作者簡介

個人部落格:享樂遊牧民族

Fb:享樂遊牧民族

回文章列表