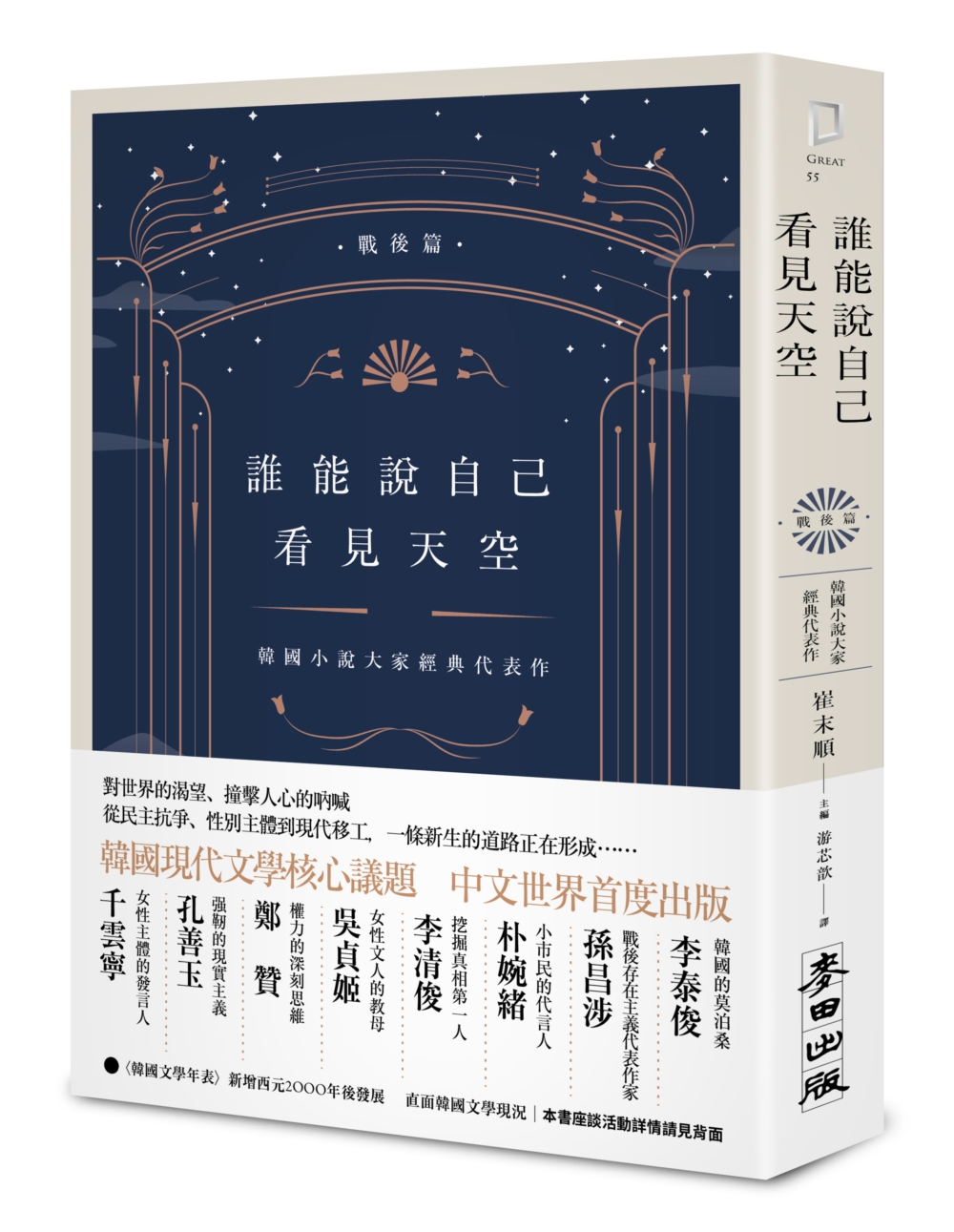

韓流襲台多年,從流行音樂、戲劇到電影,處處可見話題。近年這股風潮亦吹進台灣書市,以往甚少獲得關注的韓國書籍,屢次成為銷售排行榜的常客。這些受到討論的作品,大致可歸類為影視改編的原著和周邊,以及知名演藝人員的文字、圖像作品;其次,則是緊扣社會時事的議題書寫,這些作品可能以紀實或虛構的體裁寫就,讓台灣讀者得以從中窺見部分韓國的真實面。相較之下,以純文學、探究文學藝術為關照點的翻譯作品較為少見,《誰能說自己看見天空(戰後篇)》是麥田出版繼《吹過星星的風(戰前篇)》後推出的韓國小說大家經典代表作,也是台灣首次以經典短篇小說為題旨的韓國文學選集。在八篇風格各異、時序囊括戰後至近代的作品中,以鮮明的人物刻劃與角色對照,在短篇內呈現被時代拉扯的痛苦與掙扎。本次麥田出版邀請崔末順老師越洋訪談《誰能說自己看見天空(戰後篇)》的三位作者,請他們與台灣讀者分享創作的點滴。

- 關於作品

〈完整的靈魂〉作者鄭贊年輕時曾擔任記者,於1983年進入文壇。鄭贊的創作深受「518光州事件」影響,當時他正任職於《東亞日報》。但光州事件對他的影響並非只局限在政治上的意義,而促使他更深入思索人性和權力腐化的問題,以及死亡與救贖之間的關係。

〈完整的靈魂〉敘述一名印刷廠的排字工人張仁夏,為了阻止光州事件中戒嚴軍的暴力,卻因此遭到重擊而喪失聽力。鄭贊認為,失聰意味著遭到社會存在(Social Being)的放逐,一個言語被切斷的世界、一個被群體排擠的世界,是極端可怕的懲罰。但張仁夏的「植物靈魂」卻全然接受了這樣的懲罰,甚至在其中扎根。純潔的靈魂並非不懂得痛苦,而是將痛苦轉化為自身的生命力,超越了歷史造就的命運之苦,這是張仁夏真正的力量。藉由塑造這個以純潔的力量與歷史抗衡,並超越了歷史傷痛的「問題人物」,鄭贊刻畫出一個帶點超現實意味,鮮明映襯出抗爭期間社會的混亂與政府的荒謬。

鄭贊的創作深受「518光州事件」影響。(照片提供 /文學與知性社)

鄭贊的創作深受「518光州事件」影響。(照片提供 /文學與知性社)

鄭贊被視為對於人類渴望權力的欲望深具洞察力的作家,在他的創作中,權力的欲望遠勝於肉體欲望,不僅不會因衰老而減退,反而永遠不知饜足:「我認為歷史就像一輛大車,載著所謂『權力』這奇異又讓人驚訝的生命到處跑。敘述人類命運的小說家無法忽視對權力的關注,原因就在於此。」

〈燔祭〉是吳貞姬半世紀前所寫的作品,以夢境與現實的模糊界線,勾勒出烙印在女性潛意識中的原罪意識、貞操情節小說化的意圖,反映出吳貞姬二十多歲時的觀念、痛苦和混亂,是成為作家的必經之路與青春寫照。畢業於徐羅伐藝術大學藝術創作系的吳貞姬,就讀大學期間以短篇小說〈玩具店的女人〉展開文學創作之路。她尤其擅長以細膩的筆觸描繪人類內在的不安、緊張等涉及「人類存在論」的內在苦惱,以及女性內心的衝突和掙扎。

吳貞姬擅長描繪人的內在苦惱,以及女性內心的衝突和掙扎。(照片提供 /文學與知性社)

吳貞姬擅長描繪人的內在苦惱,以及女性內心的衝突和掙扎。(照片提供 /文學與知性社)

吳貞姬亦坦然接受被歸類為女性主義作家:「在我將『女性』寫成小說的同時,我希望能透過文學來探究擁有子宮的存在、孕育生命的存在和孕育死亡的存在(因為生命必然以死亡為前提),觸及她們孤獨的內心深處。」但這不代表吳貞姬的文學取向僅限於「女性主義」。她認為不分性別,作家必須積極參與所有人的生活:「如果是一個對造成人類的傷害、非理性、荒謬的行為擁有敏銳意識的人,尤其這個人又是一位作家的話,那麼這人最後必然會成為『人道主義者』或『女性主義者』。」

孔善玉於60年代出生於貧寒農村,連溫飽都成問題的童年,文化自然匱乏。雖然進入大學就讀,但最終自行退學。隨著家道中落及母親離世,面臨現實經濟壓力的孔善玉不得不選擇與「518市民軍」出身的男子結婚,卻也因不順遂而離婚。她曾擔任保母、做裁縫維生,只能抽空寫作。許由於這樣的人生經歷,其作品主要都在描寫社會邊緣的貧困階級及其疏離的生命經驗,且格外戮力於描繪女性。

孔善玉出生貧寒農村,作品主要描寫社會邊緣的貧困階級及疏離的生命經驗。(공선옥 © 강경필)

孔善玉出生貧寒農村,作品主要描寫社會邊緣的貧困階級及疏離的生命經驗。(공선옥 © 강경필)

〈開朗的夜路〉在女主角的故事中穿插外籍移工角色,並讓他們在最後交會。這個情節陰鬱、卻刻意安上「開朗」標題的短篇,藉由讓不同人物在不經意間孤單地擦肩而過,描繪出浮世中的孤寂並無國界與身分之別。孔善玉擅長以活潑筆法關注弱者艱難的生活,對她而言,作品素材無須刻意尋找,甚至那些主角會主動對他訴說自己的故事,這些彷彿在生活中擦肩而過卻又再次現身的事物,是她無論如何都要創作的理由。

- 關於創作

三位時代、背景不同的作者,踏上創作之路的契機也不相同。

孔善玉在光州讀高中時,正好發生光州事件,目睹軍人殺害市民、毆打市民的殘酷現場。高中畢業後求職不順,和因光州事件入獄的年輕人出獄後一樣在街上徬徨。除了生活困頓,長年苦於頭痛的她,在身心最艱難的1991年突然提筆寫作,於文藝雜誌《創作與批評》發表中篇小說〈種子的火〉,之後正式展開創作生涯,辭去了原先在縫製廠的工作成為作家:「我想,促使我開始寫作的動機,會不會就是那最艱困的現實。因為生活無以為繼,處境太過孤單,所以我才拿起筆寫字。」

孔善玉認為人類生活的本質就是「野蠻」,最具代表性的野蠻則是「金錢」,資本主義本身就是一種野蠻的體制;因而世上最大的問題是貧富差距,富人的貪欲就是窮人的痛苦,貪欲招來了痛苦。這樣的野蠻與痛苦,是孔善玉未來持續關注的方向。

吳貞姬從小就喜歡讀書,因而很自然地開始寫作。她成長於韓戰時期,在戰後疲憊混亂的社會與家庭氛圍中度過童年。無法獲得溫暖照顧的貧窮環境所形成的匱乏和不安,隱然成為其文學感受和情緒的原型,論者經常形容她的作品帶著「悲劇性世界觀」或許亦源自於此。吳貞姬自承,小學三年級時在京畿道作文大賽上獲得特優獎,是夢想成為小說家的契機:「因為寫作是我唯一能表現自己、感受自我存在的方法,所以除了小說家之外,我從來沒有考慮過其他的可能性。」

吳貞姬長年以女性角度敘事,這些人物因其寫作態度是與自身「做為女性的人生」所進行的內心抗爭,年齡自然隨著創作者一同增長。在作品中關於韓國社會在習慣和制度上所界定的女性地位或現實的反抗,與其說是對外界的呼籲,更接近帶有自我攻擊的畸形型態。

鄭贊認為自己開始從事文學創作是出於「對語言的驚奇」。語言對作家來說就是生命,可藉此創造出一個不同於現有世界的全新世界,是一件令他驚奇的事,也是造就其成為小說家的最大動力。鄭贊最早的創作方式是寫詩,但他認為,很多故事靠詩敘述不了,為了把這些故事說給更多人聽而成為小說家。

對鄭贊而言,故事可以說是一種「語言所刻畫的命運型態」。他一直以來關注的是「人類的命運和歷史的關係」,對個人來說,歷史就是一種無從逃避的命運型態,隨著時間和空間的不同,影響個人存在的歷史型態也有所不同。這樣的歷史浪濤會如何改變個人的命運呢?

- 作家給讀者的話

早年生活困苦的孔善玉,懷念物資貧乏卻有聽不完的故事的年代,她希望成為這個時代的「說故事阿嬤」,讓讀者聽到愈來愈多故事、「故事囊袋」愈來愈飽滿;創作超過半世紀的吳貞姬,則希望讀者能感受到她透過反省和客觀化的角度,來表現女性的軟弱、無力抵抗;至於鄭贊,他表示韓半島由於地緣政治因素,有著驚濤駭浪的歷史,如果讀者以對韓半島歷史的關心來閱讀他的小說,就會得到更豐富多采的體驗。

延伸閱讀

回文章列表