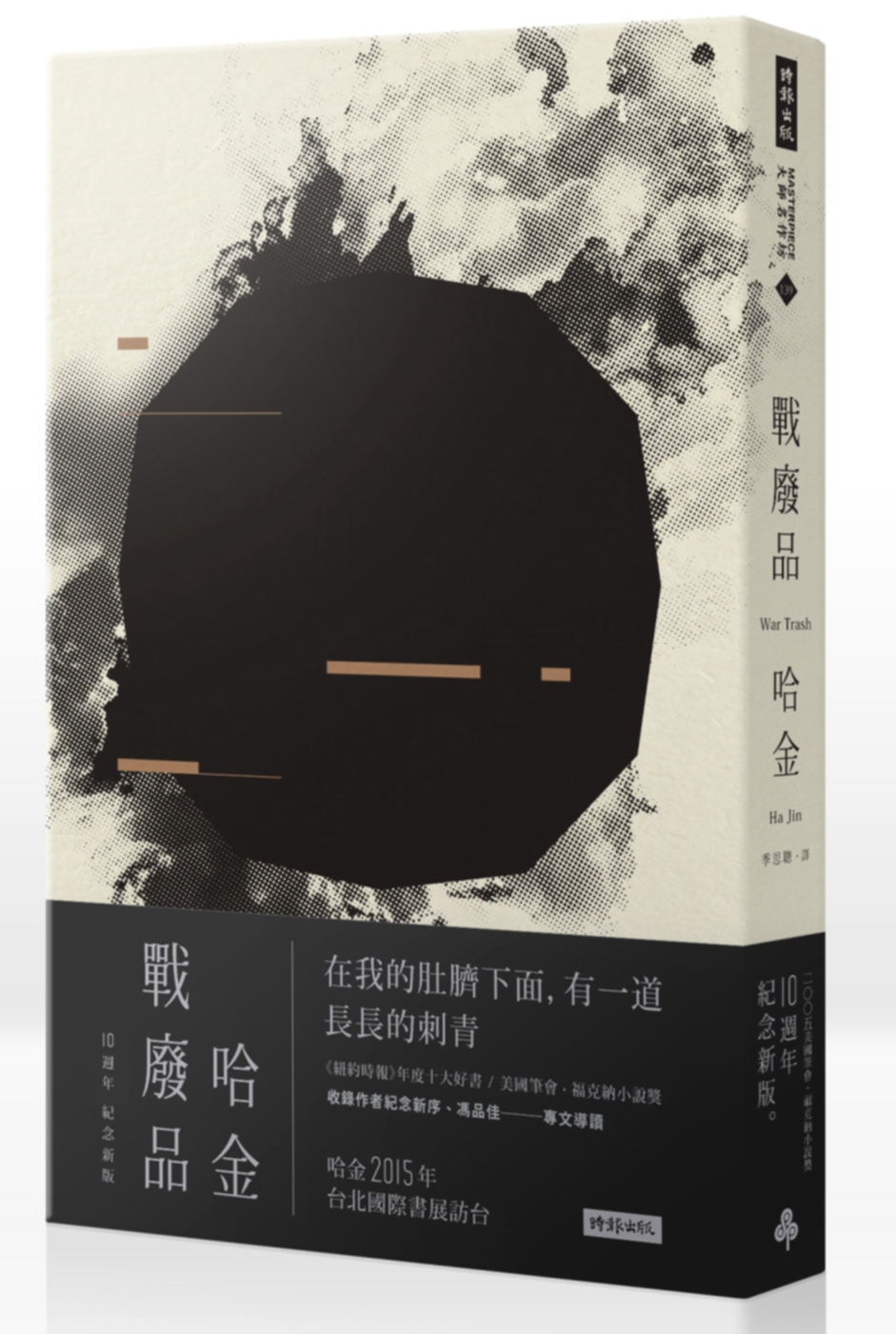

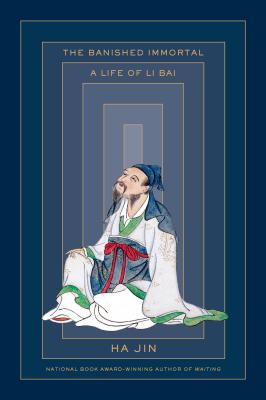

哈金於2019年1月出版最新作品《通天之路:李白傳》(The Banished Immortal:A Life of Li Bai)。(圖片來源 / 哈金fb)

哈金於2019年1月出版最新作品《通天之路:李白傳》(The Banished Immortal:A Life of Li Bai)。(圖片來源 / 哈金fb)

大鵬飛兮振八裔,中天摧兮力不濟。

餘風激兮萬世,遊扶桑兮掛左袂。

後人得之傳此,仲尼亡兮誰為出涕。

——李白,〈臨終歌〉

異鄉人寫異鄉人

上面這首詩歌,是哈金在《通天之路:李白》〔注1〕所引用的最後一首李白詩歌,足見李白晚年雖然顛沛流離,在獲罪遇赦,前往安徽當塗投靠在當地任縣令的族叔李陽冰,於晚年回顧自己一生之際仍不改鴻鵠之志,自比大鵬,以仲尼自況。李白雖一生困蹇,但無損於他大開大闔的壯闊格局。這種思維,顯然源自於他從少年時期就已經養成的道家哲學底蘊,就像《莊子.逍遙遊》裡面所說的,「北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也;化而為鳥,其名為鵬。鵬之大,不知幾千里也;怒而飛,其翼若垂天之雲。」有才之人自比為鵬鳥,說的當然是男兒志在四方的壯遊、雲遊之舉,但也只有像李白這樣畢生抑鬱不得志,才會需要浪跡天涯,尋找願意賞識自己的達官顯貴,這兩者之間始終存在著一種張力,也是《通天之路》一書最吸引人的地方。

李白與杜甫

李白與杜甫

哈金寫這一本小傳可說是「異鄉人寫異鄉人」,雖然關於李白的身世有多種說法,但他選擇相信李白出生於吉爾吉斯碎葉河上的碎葉城,屬唐安西都護府(今楚河州托克馬克市)──這源自於哈金的參考書之一、史學大家郭沫若寫的《李白與杜甫》。李白大概在23歲離蜀雲遊,走遍大江南北,而1989年在美留學的哈金則是33歲,因為六四天安門事件而留在美國:這兩位文學大家,一為「胡商」之後,無法循科舉管道進入朝廷,一位則是逃離極權中國,成為30年來都無法返國的美國華裔作家,在相當程度上與他們所身處的社會都有一種隔閡與疏離感。我想,這或許就是哈金選擇寫這本李白傳的原因之一?

哈金的小說,幾乎每一本都闡述著政治與文學的不可分割,還有政治對於個人生活的深遠影響,而政治的衝擊,往往帶來悲劇。哈金筆下的人生悲劇在於,政治扭曲人性,底層小人物必須長期忍受政治的糟蹋,無論短篇小說集《好兵》、以六四天安門為背景的《瘋狂》或者講韓戰的《戰廢品》,無一例外。至於李白的悲劇,很大程度來自於他與統治者之間的矛盾關係。統治者愛才,自古皆然,例如《通天之路》提及毛澤東曾多年收藏李白的唯一墨寶《上陽台帖》(帖中寫道,「山高水長,物象千萬,非有老筆,清壯可窮。十八日,上陽臺書,太白」,共24字),但哈金沒有說其實上面還有宋徽宗、清乾隆皇的題字。

《上陽台帖》現藏於北京故宮博物院。

《通天之路》第14章〈再度進京〉(In the Capital Again)提及李白發酒瘋,竟要權宦高力士幫他脫靴,儘管寫出「雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃;若非群玉山頭見,會向瑤台月下逢」等歌頌楊貴妃的千古名句(即〈清平調〉三首),令玄宗龍顏大悅,但玄宗卻於事後安慰高力士時說李白「此人固窮相」、「非廊廟器」──意思是終究看不起他那文人的窮酸樣,認定他並無經世治國的才幹。儘管君王如此待他,但「望長安」在他近千首傳世詩作裡卻仍是常見主題,《通天之路》中也屢屢引用,像是「總為浮雲能蔽日,不見長安使人愁」(第18章),「卻望長安道,空懷戀主情」(第21章)。這世間有什麼比這更殘酷?

哈金的敘事手法:詩就是詩人的人生

明白《通天之路》寫作背景的人或許知道,哈金之所以寫這一本詩仙小傳,是因為夫人卞麗莎罹癌需要他照顧,在無法專心投入寫小說的狀況下,才寫了這本「mini biography」。不過,哈金自言這本書的文字風格,在他設定是介於學術作品與虛構故事之間:不能太嚴肅,但既然是小傳,必須有所考究。他參考了郭沫若的《李白與杜甫》、安旗的《李白傳》、周勳初的《李白評傳》,甚至還有漢學家韋利(Arthur Waley)的《李白的詩歌與生平》(The Poetry and Career of Li Po)、宇文所安(Stephen Owen)的《盛唐詩》(The Great Age of Chinese Poetry: The High Tang)。這本書最精彩之處,是哈金在主題上緊扣「詩即人生」的精神,把李白充滿困頓挫折、激昂飛揚的人生,通暢淋漓地演繹了一遍,過往我們從小就會背誦的許多李白作品突然像獲得骨血的肉體,全活了起來。

像是〈靜夜思〉大概連小學生都會背誦,「床前明月光,疑似地上霜;舉頭望明月,低頭思故鄉」,但或許很少人知道李白寫這首詩時正旅居揚州,找不到任何賞識他的人,舉目無親無友,如哈金所言,「時值夏末,蟬鳴處處,酷暑難耐」,他盤纏已經用盡,後來還生了一場大病,所幸後來有人出手相助才沒客死異鄉。這種喪氣的時刻在李白詩作中可謂屢見不鮮,像是他的〈梁園吟〉也是感嘆自己一事無成,且深感萬事轉頭成空,於是他寫道「昔人豪貴信陵君,今人耕種信陵墳」,「沉吟此事淚滿衣,黃金買醉未能歸」,但哈金認為「此一鬱結並未擊倒他,他仍夢想著擺脫困蹇,實現大志。這種情緒上的拉扯始終折磨著他的靈魂,不過也成就了他詩歌中的戲劇性模式與張力來源」。

不過,李白的人生也有痛快淋漓的時刻,尤其是在與好友相聚,酒酣耳熟之際。〈將進酒〉向來是大家能耳熟能詳的,「人生得意須盡歡,莫使金樽空對月;天生我材必有用,千金散盡還復來;烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百杯」,這是何等的干雲豪氣,但作品背後的故事,是離開帝都長安的落寞時刻,於洛陽偶遇好友,嵩山道士元丹丘,丹丘找了向來仰慕李白的好友岑勳,三位豪飲之士於酒席之間喝得詩興大發,唱歌吟詩,到了寅夜已至,李白仍捨不得離開,哈金寫他「以舞娛友,獻上先前在太原習得的舞技,踢腿揮臂」,隨後在三人前往岑勳住處的小舟上看到月光下伊洛河往東奔流,匯入黃河的壯景,隨即於燈下揮毫寫就〈將進酒〉,以黃河起頭:「君不見,黃河之水天上來,奔流到海不復回;君不見,高堂明鏡悲白髮,朝如青絲暮成雪」,如此把眼前景觀與人生體悟融於一爐,誰能出李白之右?

哈金論李白詩:〈黃鶴樓〉與〈登金陵鳳凰台〉

《通天之路》詳述李白與當代風流人物的往來,其中描述最精彩的部分莫過於他和孟浩然、杜甫的友誼,且有趣的是他小孟浩然12歲,大杜甫也剛好12歲,且李白為詩友孟浩然寫過不少作品,如「吾愛孟夫子,風流天下聞」(〈贈孟浩然〉)、「故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州」(〈送孟浩然之廣陵〉)等等,杜甫則是在李白、高適兩位詩人亡故後回想起當年與他們同遊梁、宋之地(河南)的情景,以氣勢磅薄的詩筆寫下〈遣懷〉:「憶與高李輩,論交入酒壚。兩公壯藻思,得我色敷腴。氣酣登吹台,懷古視平蕪。芒碭雲一去,雁鶩空相呼。」追思故人的情懷滿溢於字裡行間。

由於哈金的小說藝術表現太過精彩,除了以小說《等待》(Waiting)獲得1999年美國國家圖書獎,另外也曾榮獲「美國筆會/海明威獎」、「美國筆會/福克納獎」殊榮,以至於很多人都忘記(或根本不知道)他其實是以詩人身分於1990年以詩集《沉默之間》(Between Silences)出道。在《通天之路》中,哈金即以詩人的視角評斷李白詩藝,論述其作品〈登金陵鳳凰台〉如何比崔顥的〈黃鶴樓〉更勝一籌。

在《通天之路》第5章,我們看到崔顥那一首堪稱唐詩經典的七言絕句:「昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓;黃鶴一去不復返,白雲千載空悠悠;晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲;日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁」,李白遊抵江夏(武漢)時,對眼前長江景色甚為感動,但只見黃鶴樓牆上寫著此詩,心想無法寫出更好佳作,不得不作罷,此事始終是他的心病,這也反映在他曾寫了50幾首提及黃鶴樓的作品。但這時李白只是個24歲的年輕詩人,後來到了他46歲登上金陵(南京)鳳凰樓之際,在哈金看來,終於以純熟詩藝擊敗崔顥:

鳳凰臺上鳳凰遊,鳳去臺空江自流。

吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鷺洲。

總為浮雲能蔽日,長安不見使人愁。

從內容看來,這〈登金陵鳳凰台〉處處有與〈黃鶴樓〉較量之處,鳳凰對比黃鶴,青天對比晴川,白鷺洲對比鸚鵡洲,且兩首詩的最後三個字都是「使人愁」。但哈金認為,李白更高明之處在於〈登金陵鳳凰台〉比〈黃鶴樓〉多了一層濃厚的歷史感,「他深知朝代的繁華榮景都只是曇花一現」,吳、晉皆已成過往雲煙,另一方面也深刻表達出他思念帝都的哀戚之心。人到中年的李白在洗盡鉛華之後,詩藝已經提升到另一個層次。

「權力腐濁時,詩歌有清洗人心世道之效」

美國總統甘迺迪曾有一句名言:“When power corrupts, poetry cleanses.”意思是「權力腐濁之際,詩歌有清洗人心世道之效」,而這不就是古詩人屈原在楚辭作品〈漁父〉所說的「舉世皆濁我獨清」?可見中西詩道頗有相通之處。在這政治紛亂擾嚷的時代,我們更要讀詩,更要了解詩人以詩抵抗現實的立意。你可以讀莎士比亞,可以讀艾蜜莉.狄金生,可以讀李白──當然也可以選擇透過這一本《通天之路》來了解李白的生平與詩藝。

哈金在這本書裡面可說同時扮演三重角色:以詩人身分評詩,以小說家身分寫李白生平,更以翻譯家身分翻譯了書中引用的60幾首詩作(大多為李白作品),每一首譯來都十分流暢,有興趣的讀者在明年閱讀中文譯本之前,不妨先找英文版來看看詩人哈金的優美譯筆。

不過,在這裡與大家分享筆者的一個小小發現。哈金在翻譯〈送孟浩然之廣陵〉時把「故人西辭黃鶴樓」譯為:My friend is sailing west, away from Yellow Crane Tower,這顯然是個誤譯,因為揚州在黃鶴樓的東北方六、七百公里之外,所以應該是“sailing east”。但哈金並非第一個犯下這種翻譯錯誤的人:一百多年前,偉大的美國詩人龐德(Ezra Pound)在《華夏集》(Cathay,1915年出版)中不也是這麼翻譯的嗎(“Ko-jin goes west from Ko-kaku-ro”〔注2〕)?

揚州在黃鶴樓的東北方六、七百公里之外。

〔注1〕英文原名The Banished Immortal:A Life of Li Bai,可直譯為《謫仙:李白傳略》。

〔注2〕龐德不懂中文,因此借用美國學者費諾羅薩(Ernest Fenollosa)的筆記來了解中文,不過費氏的中文字卻又是用日語發音,因此「故人」是“kojin”,而「黃鶴樓」則為“kokakuro”。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表