「我們究竟是怎麼搞的?這麼要好的同學、朋友,最後卻變成了死敵?是什麼力量挑撥了我們?分化了我們?」

郭坤仁與刻板印象中的「紅衛兵」有些差異,他家境小康,是虔誠的基督徒,臉上也沒有電影中紅衛兵的剽悍神情,反而顯得溫和甚至略帶羞澀,但他曾經是貨真價實的紅衛兵頭頭,參與過「破四舊」、「紅衛兵串連」。1966年由毛澤東發動的文化大革命,讓當時還只是16歲高中生的他,跟著其他年輕學生一起捲入這場「革命無罪,造反有理」的暴力行伍,開始一段奪權和武鬥的生活。

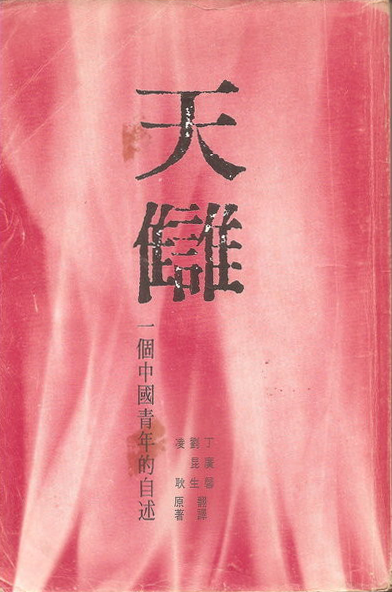

在當時成為禁書的《天讎》

在當時成為禁書的《天讎》

成為紅衛兵

1966年,郭坤仁還是廈門雙十中學的高一生,6月1日早上,學校來了工作隊的幹部,老師都被拖出來批鬥、凌虐。郭坤仁不理解為何老師會被如此對待,回想當時,他說,「一開始的心情就是停課了,看不到盡頭,不知道何時能復課,我其實很不適應。但是學校裡一些幹部子弟最不喜歡上課,還會帶頭鬧事。一旦有人起頭,事情就鬧開了。」

令人疑惑的是,何以郭坤仁很快就習慣了這些,甚至變成紅衛兵領袖?人是如何跨越了那條界線?郭坤仁並未明言,但書中有一個隱微的線索,描述他進入紅衛兵之後如何對抗那些過於激進的幹部子弟,而他們與郭坤仁之間在學業成績和家庭成分上的不同,本來就存有嫌隙。所以,加入紅衛兵像是不得不為的權力制衡。另一個顯而易見的原因是,當時擔任紅衛兵是很光榮的,「我當時的理解是,紅衛兵就是做毛主席的衛兵,好像戴上紅衛兵臂章像就代表你進步了。我們每天做什麼呢?其實沒有規定,一開始主要就是『破』,破壞一切舊的東西,也就是『破四舊』(舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣)。有時我們也學習北京的紅衛兵,看報紙上他們做了什麼,如果不夠瞭解,就透過串連。」

紅衛兵串連

「串連」是紅衛兵運動的第二階段,也是毛澤東利用年輕人打倒政敵的手段。破四舊持續三個月後,紅衛兵走出了校園,對年輕人來說,這是夢寐以求的機會。「當時我們坐火車都不用錢,各地還有接待處可以住宿,這剛好對上年輕人想走出去的心情,算是各取所需。」串連的一開始,少年紅衛兵們浪漫熱情,像成千上萬的背包客,沿途唱歌,彼此激勵,甚至發展出男女情愫;然而,書中也描述了當時大批紅衛兵搭火車前往北京的克難景況,眾人挨擠在車上沒地方上廁所,便就地解決,每個人都站在屎尿之中。又因為沒東西吃,甚至沿途搶劫攤販。

夢想與現實的衝突,也存於紅衛兵對毛澤東的態度上。毛澤東是紅衛兵的偶像,面見毛主席是至高榮耀,這份期待讓外地的紅衛兵捱過路途上的艱辛。「當時大家有個心願,好像沒看到毛澤東就臉上無光。」不過,實際的情況卻不如人意,郭坤仁說,「我最後一次見毛澤東是在北京西苑機場,離我住的清華大學要走四個小時。我印象很深,人實在太多了,在路上可能踩死了有上百人,橋甚至都垮掉,渡淺河時,人的棉褲甚至能把河水吸乾!好不容易走到機場,我們又等了三四個小時。毛澤東說話沒什麼表情,但你看到別人流眼淚,自己也會跟著流,那種哭是互相影響的。我可能是想要小便,或真的等了太久,所以也哭了,但完全不是因為看到他有什麼激動。」

郭坤仁認為,紅衛兵與毛澤東其實是互相利用的關係,這種關係直到毛開始清理紅衛兵而崩潰,年輕人這才發現:原來,自己不是國家未來的主人。

紅衛兵鬥紅衛兵

紅衛兵內鬥於1967年開始愈演愈烈,這促使了年輕人夢想的幻滅。「紅衛兵會分派,主要是對軍隊的看法不一,一派擁軍,一派反軍。畢竟軍隊有武力,毛澤東不敢得罪軍隊,反軍派下場就很淒慘。」當時,郭坤仁已是福建反軍派重要領導人物,他還曾意氣風發領導當地的糖果工廠,要求工廠在過年期間讓所有小朋友都能吃到糖果。但不久之後,他便投入對抗其他擁軍派。

問題是,一個16、17歲的孩子,如何發展組織與動員?「光憑自己當然不夠,所以需要共產黨幹部的指導。這些官員幹部都是我們鬥爭的對象,但裡面也有少數擁護毛澤東的,他們懂得利用紅衛兵來保護自己。他們經驗老道,晚上還會跟你談天交心,久而久之,紅衛兵也覺得政府官員裡也有同情我們的,就將他們當顧問,給紅衛兵出謀獻策。」在郭坤仁看來,有了這些老革命的加入,也是後來讓紅衛兵互相內鬥的關鍵因素——沒被打倒的一小撮老幹部,開始成為另一派紅衛兵的鬥爭目標。

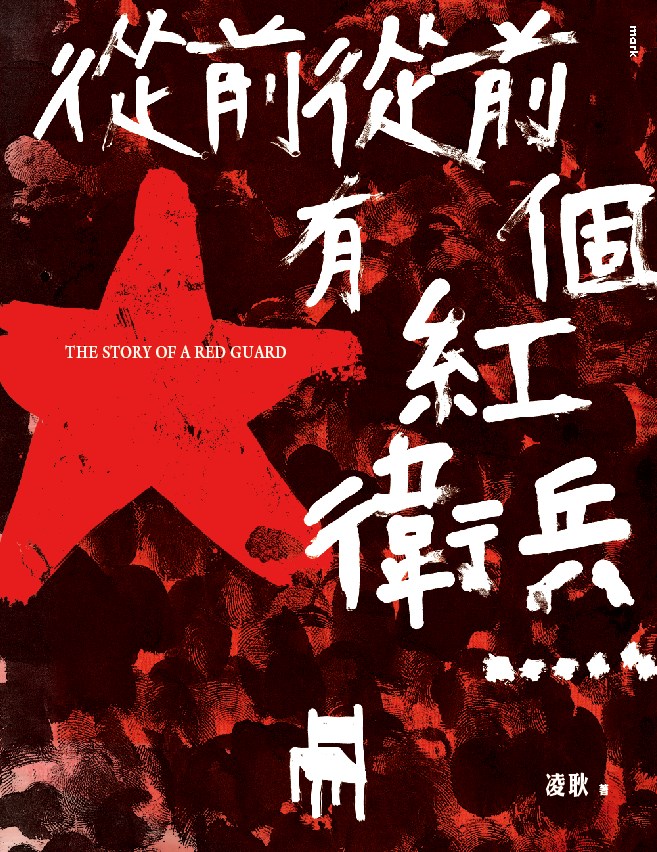

《從前從前有個紅衛兵》後半部描述了派系傾軋過程的慘烈,女學生遭到凌辱,朋友反目成仇兵刃相向,他的女友也死於鬥爭中。派系的失勢、人性的殘酷與摯愛的身亡,讓郭坤仁對紅衛兵心灰意冷。書中寫道「我不想成為那樣的人」,也提及對「毛主席背棄了紅衛兵」的極度失望。重新問他為何想脫離紅衛兵?他給了一個比較溫和的答案,「最主要的原因是沒書念。我從小就想考上一個好大學,但是當時學校都關了,就想逃出去。」

就當一個瘋狂的故事

或許回想當時的情感與原因不免太過殘酷,作為當事者,郭坤仁需要保持抽離,書中他經常在描述一個殘暴的事件時,不忘交代自己仍然保有清明的心智和道德的自制,彷彿旁觀這一切。 問他怎麼看文革?他答得相當中性,「或許中國人經歷了文革反而打斷手骨顛倒勇,像是一個反作用力。」那麼,如果過激的行為最終能夠讓中國更好,那是不是一切就值得呢?「這代價太高了。有些人把文革當成很偉大的運動,那是完全沒考慮到其中血腥的部分。對我而言,文革最不好的影響是對人的殘酷。」那不僅是直接的暴力,更是那些人與人不堪的關係;還青春的年紀,紅衛兵少男少女卻是彼此提防、刑求審問,逼迫對方交代自己的內心。「告白」二字,在不同時空裡,有著完全不同的意義。

關於人為何走向激進,歷史學者有許多解釋,像是從傳統文化的遺毒著眼,或追索思想上「心力擴張」的線索,又或是關注人心中的幽暗意識。但或許有一個原因僅僅是,我們不相信人會跨越那條界線,當胡適說:「我們不妨拚命走極端,文化的惰性自然會把我們拖向折衷調和上去的。」胡適無法預見的是,有時時局不僅超越文化的保守性格,甚至跨越了人性,就像紅衛兵運動,短短兩年內,一群孩子就變了模樣。這不禁讓人思考,人的本性是否善良?而面對這段慘烈的過去,有些人選擇讓它過去,「我們都被利用了,所以我可以原諒那些傷害我的人。就當是做了一件很瘋狂的事,就當是一個故事吧。」可是,也有些人永遠走不出來,正如郭坤仁最後說的,「人腦袋中有一個臨界點,過了那個點,有些事是無法忘懷的。」

延伸閱讀

回文章列表