徐珮芬的詩一直都善於處理極端的意象——黑與白、柔與烈、美與惡。

徐珮芬的詩一直都善於處理極端的意象——黑與白、柔與烈、美與惡。

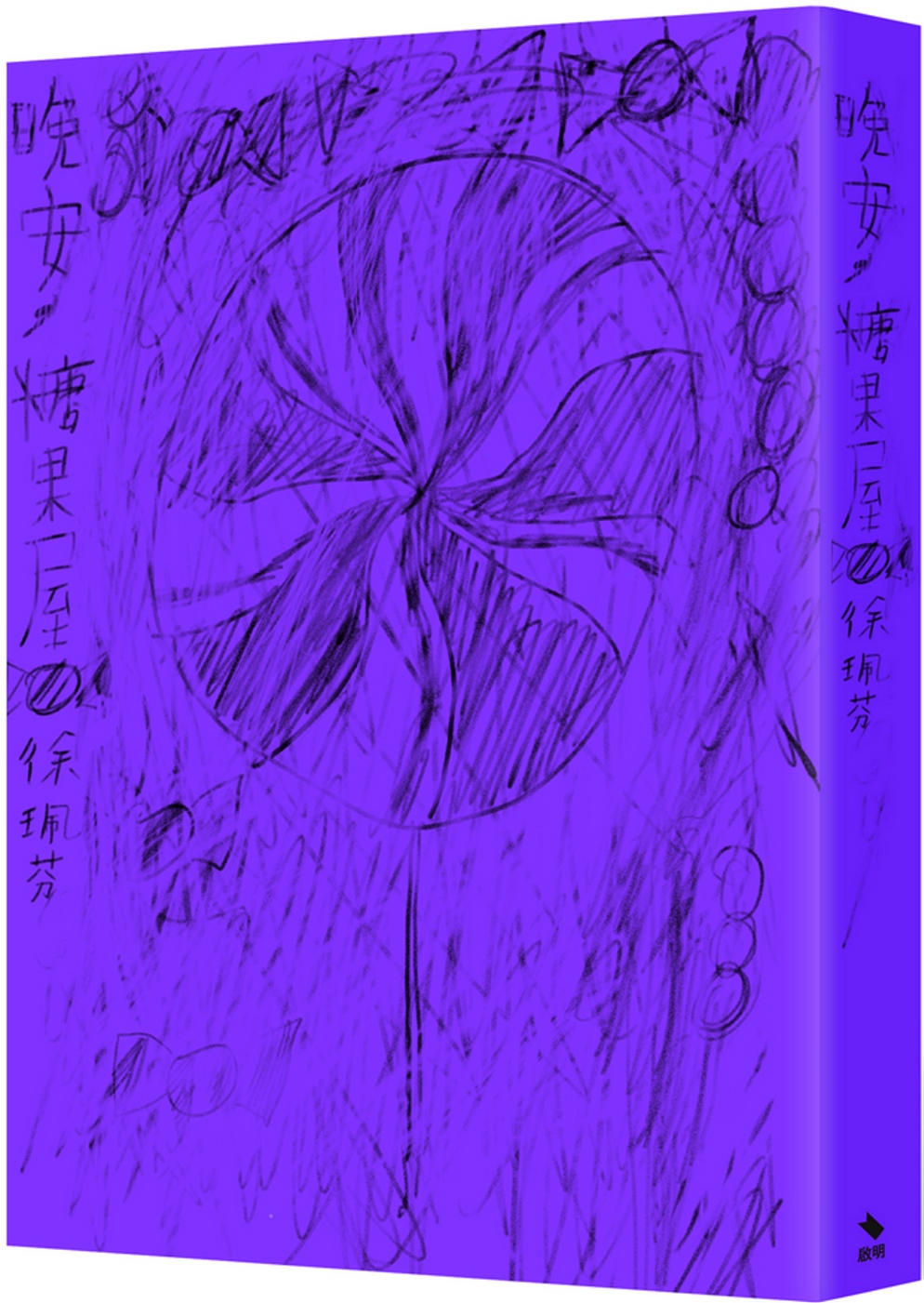

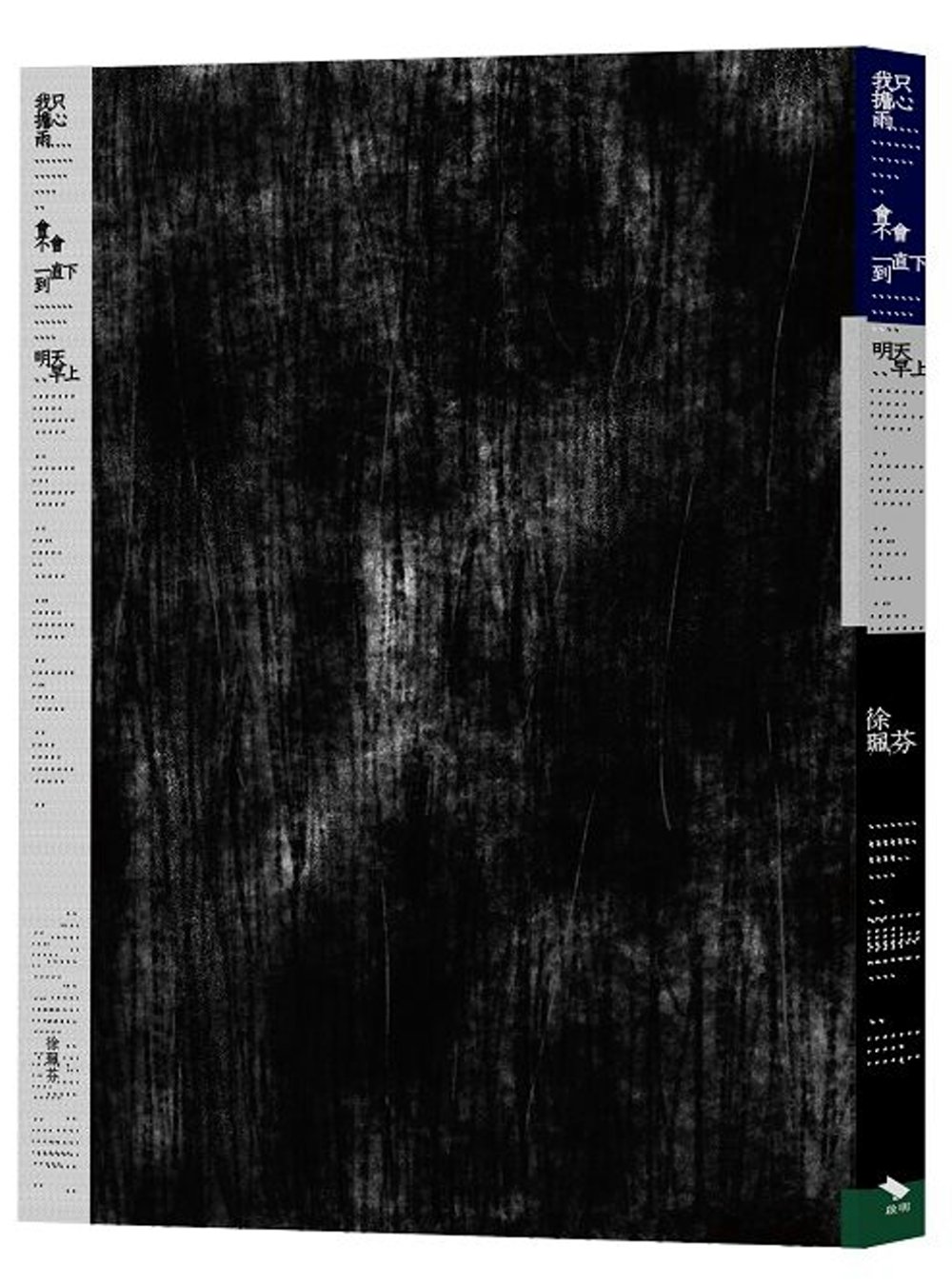

如果在搜尋引擎打上「您撥打給神的電話號碼是空號」,會找到徐珮芬2018年的國藝會補助紀錄,然而熟知徐珮芬的讀者必然知道,該作品內容其實就是2021年出版的中篇小說《晚安,糖果屋》,而原計畫的書名《您撥打給神的電話號碼是空號》,已悄悄搬至了今年的詩集。

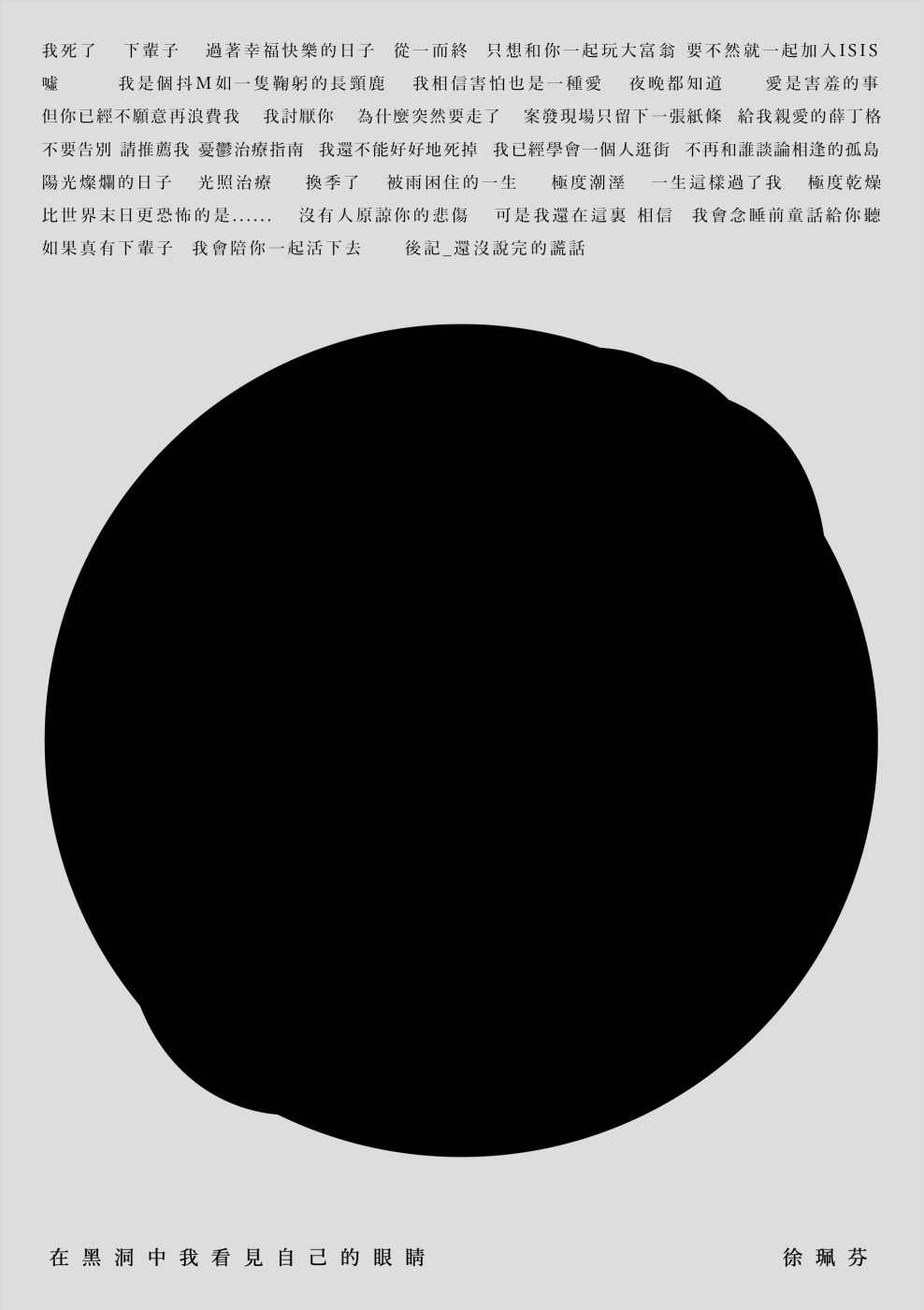

書名的置換,是否藏著作品之間的脈絡?雖然《您撥打給神的電話號碼是空號》相較於過去作品,在外觀上掃去了較為暗沉的視覺,也沒有爆裂的塗鴉,卻還是可以看出一些端倪:書封上色紙般斑駁的邊緣,與貫穿全書的幾何拼貼風格、不時出現的藥粒般的圓形;而滿版的淡粉紅,安安靜靜地坐落在〈美舒鬱〉詩旁,像柔軟的擁抱,也像是一道待穿過的牆。牆後是詩集的最後一個篇章,也是最後一首詩。

〈美舒鬱〉

一百五十毫克

就能讓你感到富有

讓你想起

第一次去博物館

看著標本箱裡

發光的犄角

流下眼淚

徐珮芬的詩一直都善於處理極端的意象——黑與白、柔與烈、美與惡,將它們並置在一起,有時兩者質地相當,有時迥異,例如上述美舒鬱的劑量與閃閃發光的記憶,又或如〈記號〉中的海嘯與巧克力。詩人彷彿在問:如果這就是世界的全貌、如果這些無可擇一,你還要嗎?徐珮芬用它呈現愛的絢爛與毀滅,現實之混亂與悖論,那些通往萬劫不復卻又令人神往的路途。

〈花火〉

夢裏

深愛的人都成了

縱火犯,一手抱著稻穗

微笑朝我走來

那些不可分割的並不只有愛本身,也包含了詩人對自我的理解:身體裡的病,與人格上無法輕易忽視的黑暗面與偏執面。在詩裡,徐珮芬多半是停滯與被動的——更多的等待與被留下、被選擇;彷彿也因此拓出了能夠容下詩句的空隙,她發話、她對著眼前的人說明自己。一個人的時候,她從夜晚的角落走到另外一個角落。

〈地圖〉

關掉地圖

仍學不會迷路

忘記是誰堅持要去的咖啡廳

後來獨自經過那扇落地窗

想起你和我

也曾被困在裡面

詩集裡繁複地出現了無法行動的意象與受限的空間。其中包含了瘸腿兔、斷腿的精靈、殘破的翅膀,甚至被捕獸夾捕中的魔鬼,竟對於詩中的「我」也有一絲誘騙之意,徹底映照了「我」本身心靈狀態與同理的建構在何處。而受限的空間,勾勒出許多碰觸到邊緣之事:這些空間存在的意涵,與其說保護,或許隔絕更為貼切。這樣一想——徐珮芬心中撥打給神的畫面,是否也是一座小小的、與眾人比鄰卻疏離的電話亭?

〈朝聖〉

此刻開始

你只剩兩張鬼牌

你在教堂與教堂之間

遊蕩

帶上故障的懷錶

去問抱著瘸腳兔的

神,一個人

如何從一條線

變回零星的點

而神不在這裡。詩中出現更多的是魔鬼與鬼魂,隱隱地襯出神的缺席,唯一出現在〈朝聖〉之中的神的形象,只帶有末路與偽神的氣息。彷彿神是如此困難,魔鬼卻輕易,那麼,就只剩下自己了。此時再翻回詩集開頭的第一首詩,原先帶有解離、詭譎氣息的內觀,其實亦是內心迴圈的終點。

〈有人〉

有人說

只要閉上眼睛

就能見到

自己的裡面

裡面有人

說只要閉上眼睛

就能見到自己

也許也因為如此,如同Tizzy Bac的歌曲名稱〈如果看見地獄,我就不怕魔鬼〉,詩人在頁尾為讀者留下了一串電話號碼,充滿玩味的標語「聽詩,請撥打免付費電話」,就像是街頭你屢屢見過卻不曾真的嘗試過的陌生廣告。但你有一天會突然想起,可能是無助之時,或是內心有一些卑微苦楚的祈願之時,有一些話想說,卻又不想驚擾任何人——其實不一定要是神,只是希望電話能夠接通,於是,既懷疑又期待地撥去。那裡沒有神,但會有她的聲音。

Q.這是妳的第五本詩集,五這個數字可能對一般人來說涵義是「持續做了一段時間」,也有可能是某種「過半」。對於這個數字,你怎麼看待自己的寫作狀態?

徐珮芬:即使第五本對我來說很多,但在過去沒有真的意識到過,直到出版前夕,才突然察覺到走到這裡。我其實是對五本身沒有想像和執著,但這麼想起來,距離上一本詩集,它剛好地也是跨時五年的作品。

不過這五年之間的創作狀態並不是均質的。在前大半我是沒有寫的,不想寫,可能也不需要寫。那段時間最令我恐懼的問題是,我不知道為什麼以前的作品自己寫出來喜歡,現在看了不喜歡,我找不到差別與原因,因為我想有些創作者可以清楚回答這個問題,例如感情狀態不同,或是動機改變了。但我沒有一個明確的解答,我不知道發生什麼事了。有時不得不推掉一些邀稿或合作機會,因為我當下真的沒有書寫的慾望。

Q.在這樣的五年裡,妳時常登山,也有安排出國旅行,是妳轉換狀態的方式嗎?或者是有其他生活因素帶妳脫離了寫作困境?

徐珮芬:這幾年我有一個很大的轉變是,我開始逼自己規律生活,先從飲食與運動開始,這兩三個月,我把寫作也加進去了,雖然看似健康,但跟以前相比總覺得差異大到有點病態,老實說它是嚴格且痛苦的,但好像也帶來了一種成就感,我好像達到了以前覺得理想的創作者的生活狀態。

不過旅行只是純粹的鬆綁生活,而登山或許算在運動習慣裡面,它們都不是為了瓶頸而去做出的應對,但它確實帶來了好的結果。有點像是我先努力運動了,讓運動變成日常習慣之後,我突然想,創作是不是也可以這樣?除此之外,我甚至嚴格紀錄我的飲食,彷彿想要拿到生活的100分。其實這是焦慮的另一種體現,我也知道這可能是有些病態的,但我覺得我天生就有追求病態的習慣,所以往規律生活的方向追求,總比「病態地追求愛」好吧?至少現階段的我是這樣認為的。

Q. 「房間」算是寫作者很常使用的意象,它好像必然是種寫作的場景——有時是堡壘、有時是牢籠,有時甚至是隔著一扇窗的觀察室。這次的詩集裡也有不少詩提及房間,甚至在第三章以「別人的房間」命名。對妳而言,妳和房間的關係是什麼?

徐珮芬:沒有人進得來——影響我非常深的是梵谷的〈房間〉,因為這副畫裡有兩張椅子和兩個枕頭,但他活得那麼孤單。對我來說,整個世界就是一個雙人房,兩支牙刷、兩座檯燈,兩人份的一切物品,但是它是一個空房間。我覺得它是我理解一切的源頭與想像。房間對我來說就是一切:寫作的起點、寂寞的起點、醒來的起點......它是很本質性而超越語言的存在。它就在第一眼的位置。

Q. 多數作品裡,「鬼」時常帶有未竟之意,妳的詩裡也使用了許多鬼的意象,卻蘊藏了不同的面向。能否向我們說明,妳對於這個意象的感受與想法?

徐珮芬:我覺得我會這麼常寫到鬼,鬼在我的創作裡又能有這麼多用途,是因為我不相信鬼。當然我看恐怖片還是會怕,但我覺得那個害怕是一種聯想。老實說我對鬼一點概念都沒有,所以它反而很好用,它可以是許多東西,一直以來處理這個意象偏向直覺或是腦內已經常態性的運作方式。

鬼或許有它恐怖之處,只是我覺得這個世界上再恐怖的事物,都不會恐怖過自己的心。

Q. 相較於一般社群的讀詩行銷,頁尾的免付費電話更像是一種沉浸式體驗,模糊的音質到位,是非常有趣的點子。可以分享這個點子的發想與用意嗎?

徐珮芬:這個點子是小說家好友陳栢青提供的,在我還不知道要弄什麼比較特別的宣傳或者聯名(如《夜行性動物》)時,栢青就說「要不要弄個電話可以聽到妳的聲音」的想法,這個雛型在團隊討論之後,啟明就非常帥氣地去申請了一支號碼。不過標語的風格、呈現的形式我其實沒有參與,但我想是編輯或者設計的巧思。

我在出版作業裡所擔任的角色,是一個純粹的文字提供者,我對於我的文字被怎麼呈現,我其實沒有太多事前的想像與堅持。可能是因為當我作為讀者的時候,我並不在意這件事情,我非常專注在文字上,所以可能很自然地以為其他的讀者也是如此。

Q.妳是一個喜歡講電話的人嗎?在這個人際有更多安全距離的時代,多數人更傾向於文字傳遞,必要時才講電話。電話甚至變得富有時代感。對妳來說,聲音這個媒介,於日常生活或於詩,有特別的意義嗎?

徐珮芬:在工作上百分之三百講電話,平常已經太常使用文字了,文字用在工作這種實務之上,我很怕又變成抽象的事,例如,我為了維持某種文字上的禮貌而錯過了原本要講清楚的事。與其說我不介意電話那種直接、毫無防備的感覺,倒不如說我覺得文字在功用上會誤會的東西太多了。在朋友之間,我在吃完藥比較放鬆的狀態其實會打電話給朋友,就只是輕鬆閒聊——我想這樣應該算是喜歡吧?非常喜歡。

至於聲音層面——我其實不會刻意把詩讀出來,在心裡可能也不會默念,至少我沒有明確意識過這些事情,但它並非不重要。我想它可能以別的形式出現在的我大腦裡,因為它不可能是無聲的,我的生命經驗裡本就含有聲音。

Q.這本詩集沒有序或後記,妳是否還有想說的?給讀者或即將要讀到的人,或是,給這本詩集,給自己?

徐珮芬: 我越來越容易懷疑後記或序是否能正確地傳達「我」的意志,這好像牽涉到另一個問題:你真的想要被瞭解至那種程度嗎,畢竟透過詩傳達的,是折射的,是迂迴的。也許是我暫時不想讓別人透過詩以外的方式瞭解我。其實這本書的序或後記我寫了十幾個版本,可是在寫之前,我好像就已經知道,我最後不會採用任何一篇。

我當然有想說的,甚至很多,正因為太多了,所以覺得那就不要了;至於其他的,這五年的悲哀與幸福,都放在《您撥打給神的電話號碼是空號》裡了。

徐珮芬作品

延伸閱讀

回文章列表