減肥這個議題,無論在新媒體還是舊媒體的時代,都是流量密碼,無論從醫藥、飲食、運動健身、睡眠品質、壓力管理的角度,減肥的議題總是被討論不休。肥胖不但被以審美的角度討論,同時也可能與許多慢性病有關,雖然美感可能被扭曲,肥胖與慢性病的因果關係可能被倒置,但無論如何,這個議題數十年來未見退燒,反而越來越熱烈。

熱烈而持續的討論背後,顯示了一個不可否認的事實,就是「問題顯然還沒被解決」。如果問題已經被解決,就不需要一直被爭論,但近年來肥胖相關的討論熱度只增不減,思想的對立和衝突也不斷升高,不同理念的陣營幾乎發展到了勢不兩立的地步,網路上的論戰烽火連天,這個困擾人類數十年的議題,顯然還未走到有定論的那一天。

未有定論的原因,可能不是因為有哪一方是錯的,甚至對立的雙方都有可能是對的,這樣說起來似乎很矛盾,但是如果我們從更宏觀的角度來看,可能會發現問題比我們想像得要複雜許多。

閱讀營養學研究是一件令人困惑的事,因為南轅北轍的飲食觀念背後,幾乎都可以找到所謂的科學證據,低碳水飲食、低脂飲食、純肉食、純素食甚至斷食,都可以找到有同儕審閱制度的研究型期刊論文支持,這現象在科學領域並不少見,其背後的代表意義是:「當南轅北轍的理論都可以找到實驗證據支持時,表示問題的範圍比我們想像的還要大,以至於大家在問題的不同面向,各自掌握了部分的事實。」

所謂大家在不同面向各自掌握部分的事實,具體而言就是這個問題是由許多不同因素所構成,而且還分成許多不同的層次,因此,一個又一個的實驗其實只描繪了某個層次的某個因素的作用,未必是整個問題的全貌。

減肥這個議題就是如此,從表面來看,能量不會無中生有,也不會憑空消失,所以根據熱力學定律,「卡路里進,卡路里出」應該就是人的體重增加或減少的終極原因,「肥胖的卡路里理論」就此登場。

這個說法相當有說服力,甚至可以說是完全無可辯駁,因為如果想要挑戰這個說法,就必須回應為什麼放諸四海皆準的熱力學定律在人體突然沒用?

持這個說法的陣營認為,一切都是卡路里,沒有其他,管不住自己的嘴的人注定要肥胖,肥胖是個人的選擇,管不住自己的嘴就等於選擇了不健康的人生。

這樣的說法也受到許多專業人士的喜愛,醫生可以對肥胖的慢性病患者下一個簡單的結論:「我提供的醫療服務沒問題,你就是管不住自己的嘴才會弄到又胖又病。」健身業者可以高舉卡路里的大旗,叫人要多參加健身課程來「燃燒卡路里」,肥胖的人就是不夠自律,不夠努力,運動量夠大就不會胖,如果還胖,就是運動量不夠大。

這樣的論調最終歸納出一個結論:「少吃多動是肥胖的終極解方,所以肥胖的人要不是貪食,就是懶惰。」

我們不否認熱力學定律在肥胖議題中扮演了重要的角色,但是這種完全歸咎個人責任,甚至近乎譴責受害者的說法,其實可能有失公允,因為從現實中就可以觀察到反對這個論點的實例。舉例來說,如果「卡路里進,卡路里出」是影響體重的終極因素,那麼我們該如何解釋,一型糖尿病患者在未施打胰島素時,即使攝取了超高熱量,身體仍然可能骨瘦如柴?我們又該如何解釋,我們周遭有許多人明明食量很大卻不會胖,另一些人明明吃得不多卻怎樣都瘦不下來?

用「卡路里理論」瘦下來的人,雖然對天發誓這個方法有用,但是也有為數不少的人在短時間內復胖,畢竟,長期少吃多動的生活,飢餓和疲勞終究會擊倒一個人的意志力,讓人必須進食或休息,結果往往一發不可收拾。這時候許多人會再次把問題歸咎到意志力,認為如果有無限大的意志力,這個方法就會永久有用。但也有人開始偷偷懷疑,會不會這個方法看似短期成功,但長期下來,絕大多數的人都會失敗?如果是這樣,那這到底算不算一個好的辦法?

顯然,人從口中得到多少熱量是一回事,但身體實際吸收多少熱量似乎是另一回事。討論到這裡,第二個陣營登場,即「肥胖的荷爾蒙理論」。

肥胖的荷爾蒙理論認為,營養素進入人體之後,其實還有許多分岔路要走,是走向消耗,還是走向堆積,由荷爾蒙決定,而其中最關鍵的就是「胰島素」所扮演的角色。

許多人都知道胰島素是控制血糖的重要荷爾蒙,但胰島素的功用遠不僅於此。胰島素是一個有「合成」和「抗分解」效果的荷爾蒙,身體絕大多數的組織都接受胰島素的訊號,而在肥胖議題上面,胰島素最受人重視的一個功能,就是避免脂肪分解。

一般來說,我們對脂肪的認知是,脂肪是人體堆積形式的能源,當人攝取的能量過多的時候,身體就把能量堆積成脂肪,以備將來不時之需,但當人體需要使用能源的時候,脂肪就會分解,讓身體當作能源燃燒掉,而這就是前面提過「卡路里進,卡路里出」的觀念。其實,一個人如果胰島素水準正常的話,少吃多動通常會降一些體重,而這其中的確會有一些會是體脂肪。

當人體的胰島素非常缺乏的時候,人即便進食,也很難堆積在身體,此時不但脂肪不會堆積,肌肉也不會生長,一型糖尿病患者尚未接受胰島素治療時,就會產生這樣的症狀,即便大量進食,身體仍然虛弱不堪。

但是當身體處於胰島素過高的狀態時,身體堆積的脂肪受到胰島素保護,此時即便是少吃多動,身體消耗的熱量不會從脂肪而來,反之,可能會從節約其他生理功能或降低其他活動量,或是根本耐不住飢餓,直接防線潰堤開始大量進食。

此時我們就要問,為什麼胰島素會過高?這關係到胰島素阻抗的問題,胰島素阻抗的原因很複雜,不過飲食絕對是關鍵因素之一。有一種說法是,人只要一開始進食,胰島素會開始分泌,將升高的血糖快快降下去,但是如果一個人的飲食習慣讓血糖經常升高,胰島素就會不停地分泌,而身體的組織在長時間接觸高濃度的胰島素之後,會逐漸產生「阻抗性」,也就是說,相同量的胰島素已經不足以對組織傳遞清晰的訊息,更多的胰島素才會有用,因此,身體開始製造更多胰島素,造成高胰島素狀態。

從這個角度來看,要打贏體脂肪,必須先打贏胰島素,所以任何可以降低胰島素的手段都被拿來嘗試,低碳水飲食、生酮飲食,以至於間歇性斷食,都是基於荷爾蒙理論所發展出來的減脂策略。

討論到這邊,我們已經知道,人體的熱量進出遵守著熱力學定律,這是事實,但是熱量進入身體之後,會被吸收多少,被怎樣分配,產生怎樣的效應,荷爾蒙其實扮演了重要的角色,這也是另一個事實。所以,我們只要想辦法調控荷爾蒙,然後過著少吃多動的生活,就可以健康減脂了,是不是呢?

可惜沒那麼簡單,不是因為上面的兩種理論是錯的,而是我們生活的環境裡,還有一些強而有力的因素沒有得到控制,所以要做到上面兩件事情其實難度非常高。接下來登場的,是「肥胖因子理論」。肥胖因子理論並不反對上述兩種理論的存在,但是認為上述兩種理論是不足的,尤其是如果單純主張「卡路里進,卡路里出」,完全不管卡路里的實際成分,那幾乎是完全誤導的。

我們都聽過一種說法,就是只要你攝取的卡路里夠低,你就不會肥胖,所以不管你吃的是糖果、薯條、蛋糕還是冰淇淋,只要總熱量夠低,人就不會胖。持這種說法的人還會引述一些證據,例如某人曾經在一個月內減下多少公斤,完全只控制卡路里,不控制食物的內容,什麼垃圾食物都百無禁忌。

這個理論不但被卡路里陣營擁護,甚至被拿來攻擊荷爾蒙的陣營,認為只要熱量夠低,荷爾蒙其實也無用武之地。

這種證據乍看之下很難令人辯駁,但是長期關注肥胖議題的學者或實務工作者就會知道,用垃圾食物造成的熱量赤字,初期雖然能造成減肥,但是隨之而來的是生理機能的改變,荷爾蒙的反撲,在一段較長的時間過後,身體會再也耐不住飢餓。

前面提到,許多支持卡路里理論的人,認為耐不住飢餓是一個意志力的問題,但……如果不是呢?

從前面的討論到這邊,我們一直跟大多數人一樣,把「吃太多」「運動量太少」當作肥胖的原因,但我們有沒有想過,多吃少動可能不是一個完全自由意志的選擇,而是我們先在環境中接觸了所謂的「肥胖因子」,身體機能先出現問題,接著才發生難以自控的多吃少動現象,最終才導致肥胖的外觀,換言之,整個因果關係如果倒過來看,我們似乎會再次發現新的問題。

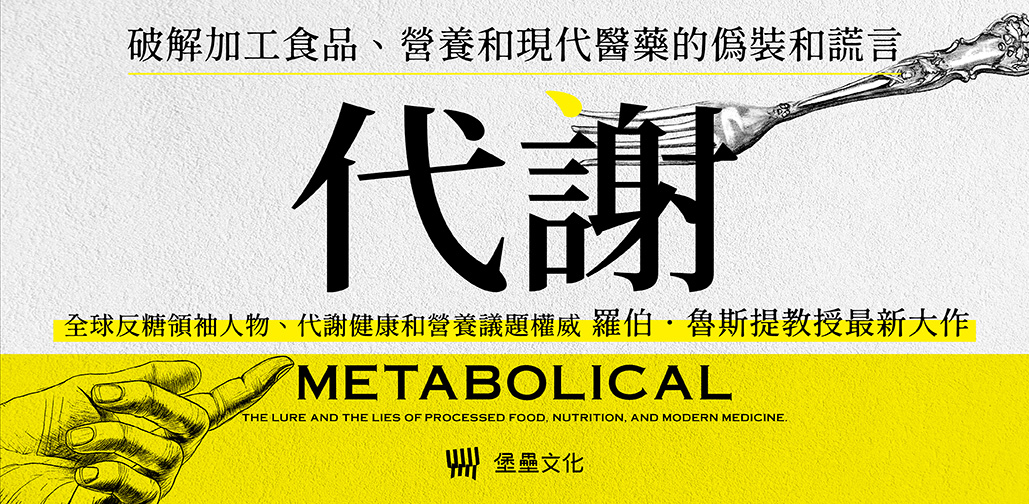

討論到這裡,我們的主角終於登場,我們來認識一下 Robert Lustig 這個人。

Robert Lustig 是一位小兒科醫生,也是一位內分泌學專家,早期立場偏向荷爾蒙陣營,認為人的飲食習慣應致力於降低胰島素,而降低胰島素應是控制肥胖的關鍵,但是在幾十年行醫的經驗裡,他陸續發現幾個令人起疑的事情。

首先,美國兩億四千萬成年人裡,有30%的肥胖者,其餘70%為非肥胖者,肥胖者當中有80%有代謝方面的問題,非肥胖者當中只有40%有代謝方面的問題。這樣的數據一般人解讀起來,會認為「肥胖者有代謝問題的比例,是非肥胖者的兩倍!」,但是,Robert Lustig 請大家把實際的人數計算出來,會發現實際上「有代謝問題」的人口當中,肥胖者人數為5,700萬人,非肥胖者人數為6,700萬人,換言之,有代謝問題的人口當中,非肥胖者實際人數比肥胖者還多。控制肥胖,並不一定能控制與之相關的慢性病。

此外,Robert Lustig 的小兒科醫生經驗也讓他接觸到肥胖的新生兒,這些新生兒尚未具備任何生活經驗,根本還沒有機會展現懶惰和貪吃的個性就已經肥胖,顯然肥胖除了行為之外,另有原因。而針對青少年患者的治療經驗也讓他發現,許多代謝方面的問題可以在患者體重尚未降低時,就已經開始好轉,這也再次挑戰了「肥胖導致疾病」的因果關係論述。

Robert Lustig 認為這件事情非同小可,美國的慢性病逐漸年輕化,中老年人依賴藥物控制代謝性疾病的現象越來越普遍,隨著醫療越來越發達,美國卻越來越多人生病,而且,放眼世界情況似乎沒有差太多,幾乎所有先進國家都正在發生這種奇怪的現象,明明應該隨著醫療進步而提升的健康,如今卻往反方向加速。

於是,他投入了大量時間精力,研究環境當中的致病因子,結果發現一個驚人的事實,就是原來,致病因子很可能就是無所不在的「超加工食品」(ultra processed food),而其背後的禍首,就是精製糖。

2009年,Robert Lustig的一場知名演講「糖:苦澀的真相」(Sugar: the bitter truth),揭露了精製糖對人體的危害,以及背後可能存在的政治、經濟問題,這個影片造成的轟動,至今尚未停歇,如今這支影片已經被點閱超過兩千萬次,Robert Lustig 也大量發表研究成果並積極參與公共討論,最終的目標,是希望各國政府向管制酒精一樣,對糖標示警語甚至限制使用。

這是一個懸而未決的公共議題,但這需要大家的重視和省思,無論您過去對肥胖和代謝症候群抱持怎樣的看法,我都衷心推薦您仔細閱讀這一本巨作,或許,這會改變您對當代飲食的許多認知和觀念。

回文章列表