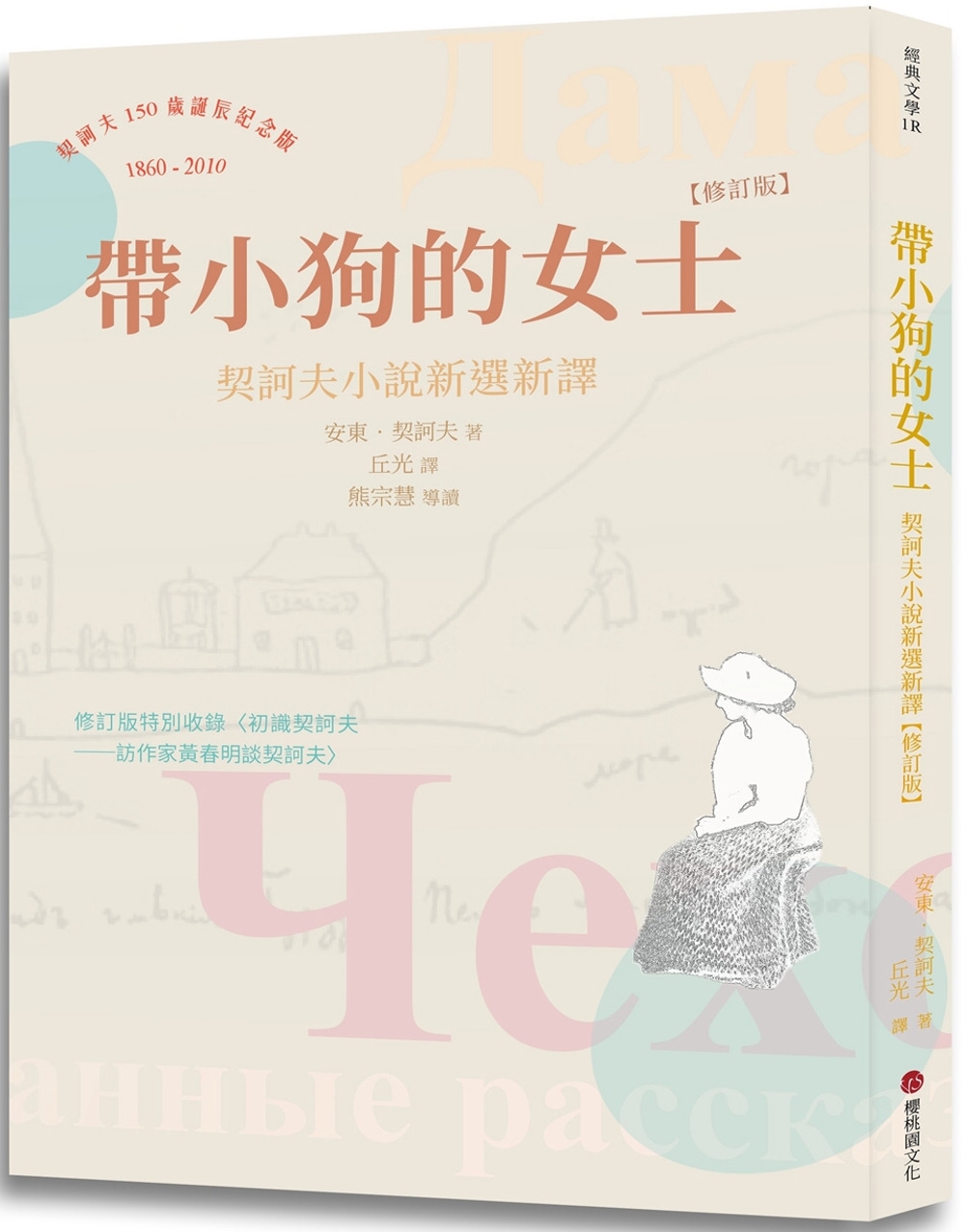

這本書初版時沒有譯後記,當時的我想憑一己之力開出版社,就是櫻桃園文化,現在想來是有點任性,而也多虧了這份任性,讓我投入這份自己感興趣的工作,多年來內心頗為踏實。《帶小狗的女士》是創社作,初版時舉辦了一場盛大的新書發表會──「契訶夫我願為你朗讀」,那時我一人身兼數職,從社長、譯者、編輯到活動企劃,加上大大小小勞力活,出版前兵荒馬亂,竟忘了寫譯後記,因此現在來補上一篇。

這篇遲來的譯後記重點在回顧自己的「最初譯作」,其間跨度有十多年,這是一件特別的事,尤其重新細讀時心裡免不了有一種憂喜參半的刺激感,擔憂是怕看到重大錯誤,歡喜是沉浸在首部契訶夫譯作的自戀。

重新檢視最初的譯本,我看到字裡行間有非常多的熱情,比如,譯注中有一些過多的詮釋,再版時我覺得應該要收斂一點,或許比較符合契訶夫的氣味;看到翻譯體例掌握略有不足,像地名等譯名系統原則應該要更堅定才好;看到語氣詞的應用不夠成熟,應該可以把人物的語氣態度表現得再細膩一些。

如果說看到什麼優點的話,首先,大概是當時我就想到風格這件事,在某些細微處的堅持至今仍覺得是好的,如書名《帶小狗的女士》,充分反映了俄文書名「Дама с собачкой」每一個詞的本質、寓意,以及脈絡;舊譯本常用的是:《帶小狗的女人》或《帶狗的女人》,看似一兩字之差,但文學作品中狗與小狗、女人與女士都是不同的人物形象,會給予讀者不同的想像,哪怕細微,也不得不慎。文學翻譯的第一步若踏得不精準,之後的風格有可能會越走越偏。

再者,契訶夫掛在嘴邊的簡潔、日常生活,我當初翻譯時確實有放在心上,在中文修辭上,盡可能從詞語到整體文章的風格貼近作者的簡潔風格,避免使用帶典故的成語,或形象與原文歧異的慣用語,比如,原文是「一片寂靜」,就不譯為「鴉雀無聲」,原文是「說悄悄話」,就不譯為「咬耳朵」,諸如此類,因為這種賦予過多形象的翻譯方式極可能在不經意之間便毀了原作風格。

還有就是,當時我有意識地在譯文中不刻意省略俄國文化該保留的元素,比如,《帶小狗的女士》的女主角安娜.謝爾蓋耶夫娜,原文是名與父名連用,偶有讀者對我說俄國人名太長不好讀,勸我翻譯時省略父名或簡縮字詞,然而,這裡的女主角中譯名不該也不能省略父名,原因至少有三個,但對我來說最要緊的是,安娜.謝爾蓋耶夫娜讀起來的「聲響效果」會令我莫名地聯想到托爾斯泰的安娜.卡列妮娜。事實上,《帶小狗的女士》與《安娜.卡列妮娜》的主情節相仿,契訶夫似乎也有意以此作與托爾斯泰對話。

另外,除了以上的自我省視,初版中有一些「現在的我」覺得不夠成熟的筆觸,在第二版中保留了下來,或許,我想讓自己記得「當時的我」的樣子。

最後,想談一下譯本的書面詮釋與表演詮釋之間的互動。《帶小狗的女士》初版新書發表會是以朗讀會形式呈現,邀請台灣各年齡層的創作者來朗讀契訶夫,包括年長一輩的作家黃春明,還有年輕世代作家童偉格、夏夏,以及演員柯奐如、黃冠熹,加上劇作評論、策展人耿一偉帶領的一批台北藝術大學戲劇系學生洪儀庭、王又禾、朱安如、劉郁岑、李潔欣。這些各有專長的人聚集在同一個舞台上,以朗讀、彈唱、戲劇表演等不同的形式,來詮釋同一個文本──契訶夫的創作,他們的言語、表情、肢體動作、形塑的氣氛,甚至由此引出的觀眾眼神,都可能成為詮釋契訶夫的一個個獨特的觀點。看過他們的表演後,我更能夠感受契訶夫描繪人物心理的細膩變化,這影響了我的翻譯工作方式,比如,我現在翻譯之後會朗讀給自己聽。在此感謝朗讀會的每一位參與者,他們舞台上的詮釋留給我的印象,是我日後翻譯契訶夫的重要養分。

作者簡介

國立政治大學東語系俄文組畢業,俄羅斯國立莫斯科大學語言系文學碩士,長年從事俄國文學推介。

譯作有《帶小狗的女士:契訶夫小說新選新譯》、《當代英雄:萊蒙托夫經典小說新譯》、《地下室手記:杜斯妥也夫斯基經典小說新譯》、《海鷗:契訶夫經典戲劇新譯》、《白夜:杜斯妥也夫斯基經典小說新譯》等

譯作有《帶小狗的女士:契訶夫小說新選新譯》、《當代英雄:萊蒙托夫經典小說新譯》、《地下室手記:杜斯妥也夫斯基經典小說新譯》、《海鷗:契訶夫經典戲劇新譯》、《白夜:杜斯妥也夫斯基經典小說新譯》等

延伸閱讀

- 「這裡彷彿世界的盡頭,再無海洋可以航行。」──契訶夫走訪薩哈林島

- 甜食過盛的年代需要苦藥──專訪俄文譯者丘光

- 【宋瑛堂翻譯專欄】名名之中,譯名別有祕境──談角色譯名的伏筆與助攻

- 鄢定嘉/普希金的美好,你得讀過他的作品才知道──導讀《黑桃皇后與貝爾金小說集》

回文章列表