川上未映子的小說《天堂》,書腰上印著一段小字:「探討霸凌、善惡的本質與來源,以及它們存在的必要性。」

讀到「必要性」三個字時,我停了下來。霸凌的必要性?什麼意思?

「必要性」是,必須存在。但說霸凌必須存在實在太奇怪了,若說霸凌不可能不存在,就像惡不可能不存在,這我還可以接受。儘管可以接受,但讀《天堂》時頭還是很痛。被霸凌的小島說,面對暴力最正確的方式,是接受發生在自己身上的一切。這到底要如何理解?

前陣子看了濱口龍介電影長片《暗湧情事》,其中有段師生對白,精準剖析了暴力的本質。暴力分為來自內部的暴力,以及來自外部的暴力,導師果步對著學生說:「一旦我決定打你,你也阻止不了。對你來說,這是來自外部的暴力。但對我來說,這是來自內部的暴力。我無法阻止來自他人的暴力,但我可以阻止自己對人施暴。」每個「我」都有機會阻止自己對他人施暴,這才是真正停止暴力的方法。

有學生反駁:「面對暴力,應該打回去,這是正當防衛。」果步說對,可以打回去,但那仍舊是暴力。果步是數學老師,她在黑板上寫了:暴力 = 暴力。只要以暴制暴,暴力就不可能消失。這在邏輯上一點也沒錯,我都懂,可是現實真的可能都不反擊嗎?「遇到暴力最有效的方法,就是接受它。更進一步的說,就是原諒它。」果步說。這與小島說的一樣,面對暴力,就是接受。可是,接受他人給自己的暴力,到最後就算死掉也沒關係嗎?

《天堂》有兩個被霸凌的角色,一個是「我」,一個是小島。小島對「我」說:「我們都不是因為太弱才隨便他們這樣對我們。我們完全了解我們的生命到底發生了什麼,並且接受了。這種事要說強或弱的話,不夠強根本是沒辦法接受的。」

小島認為這一切都是有意義的──他們因為你的眼睛斜視,所以欺負你,「他們不是怕你的眼睛看起來很可怕還是怎樣,而是有他們不能理解的存在,所以他們很害怕。」「可是你跟我,我們不管被他們怎麼欺負,我們都還是沒有跟老師或家長說……」「我們接受了現實。要說我們是選擇了這麼做也可以。所以他們更不敢忽視我們了。他們嚇死了,他們很不安哪。」

「你從來不反抗,你只是接受……你那種做法,是現況裡唯一一種正確的做法。」小島對「我」這麼說。

讀的時候心臟狂跳,如果這一切都沒有意義呢?這意義會不會是小島自己想像出來的?或是自我詮釋?被欺負到底要有什麼意義?不要跟老師說,不要想辦法阻止這一切。我想像如果是我,我要如何接受發生在自己身上的一切?我要如何日復一日的承受這些痛苦?

「我」在某次被二宮和百瀨當足球踢之後,第一次有了想死的念頭。「我」終於鼓起勇氣去質問百瀨,為什麼你們要因為我的眼睛欺負我,「你們怎麼可以做那麼毫無意義的事?誰都沒有權利對任何人做那種暴力行為……」

結果百瀨說:「人有沒有權利這麼做不是重點,重點是想這麼做,所以才這麼做好嗎?」我們欺負你也不是因為你的眼睛,「只不過剛好那時候你人就在那裡,剛好那時刻大家的心情是那樣,剛好兩個情況同時存在,就只是這樣而已啊。」

小島認為被霸凌的理由與意義,對百瀨來說完全不是理由也沒有意義。欺負人的人,不會因為沒有欺負的權利而不欺負,因為本來就不會有人擁有欺負他人的權利吧,想要欺負別人,就只是因為想這樣做而已。

百瀨說的話,「我」完全無法反駁,而身為讀者的我也無法反駁,只能聽著自己的心臟加速。百瀨最後說:「如果有地獄的話,就是當下這裡了。有天堂的話,也是當下這裡。」百瀨很可惡,但他說的話像哲學家。我思考百瀨的話,甚至覺得他所說的「天堂」,跟小島的天堂,是一樣的。

小島帶「我」去看畫展,其中有幅畫,小島為它取名 Heaven,天堂。小島說畫中的情侶發生了非常難過、悲傷的事,「但是他們撐過來了,現在住在對他們來說最幸福的世界中了,他們熬過了苦難,到達這看似平凡的房間,其實就是Heaven呢。」

小島想透過天堂表達什麼呢?一直到故事的最後,「我」與小島被要求脫光衣服,在大家面前幹炮。當「我」的衣服被脫光,當他們要去脫小島的衣服,「我」終於受不了了,拿起了一顆石頭……「辦得到的話你就砸下去啊……」百瀨的聲音在「我」的腦袋迴響著。

這時小島握住了「我」的手,拿起石頭的我的手。小島緩緩走到二宮面前,開始脫衣服。先是領帶、然後是外套、襯衫、短褲、內褲。小島最後完全裸體,看著那些欺負她的人,微笑。沒有人敢說任何話,他們的臉一個一個僵了。小島靠近他們,輕輕摸他們的臉。小島開始轉圈圈,放聲大笑。

讀到這裡,我明白這是小島的天堂,小島的意義。小島在地獄中找到自己存在的意義,那個當下就是天堂。

所有的事物都沒有意義。所有的事物都有其意義。百瀨與小島各自有著不同看待世界的方式,但他們存在同一個世界。被霸凌有意義還是沒有意義?痛有意義嗎?還是沒有意義?這是一個有意義還是沒有意義的世界?百瀨說:「到頭來一切都一樣啦,大家都是配合自己的立場去詮釋這世界而已。」

「我」最後去矯正了眼睛,消除了小島視為意義的印記,這等於否定小島眼中的意義嗎?「我」並沒有否定小島,只是做出了自己的選擇,「我」還是想要有一雙正常的眼睛。「我」透過那不再斜視的眼睛,第一次看見了從前沒見過的世界。

《天堂》不只是一部談霸凌的小說,它更探討了關於選擇、關於意義。意義是什麼?意義是被賦予的。意義不存在卻也存在。

作者簡介

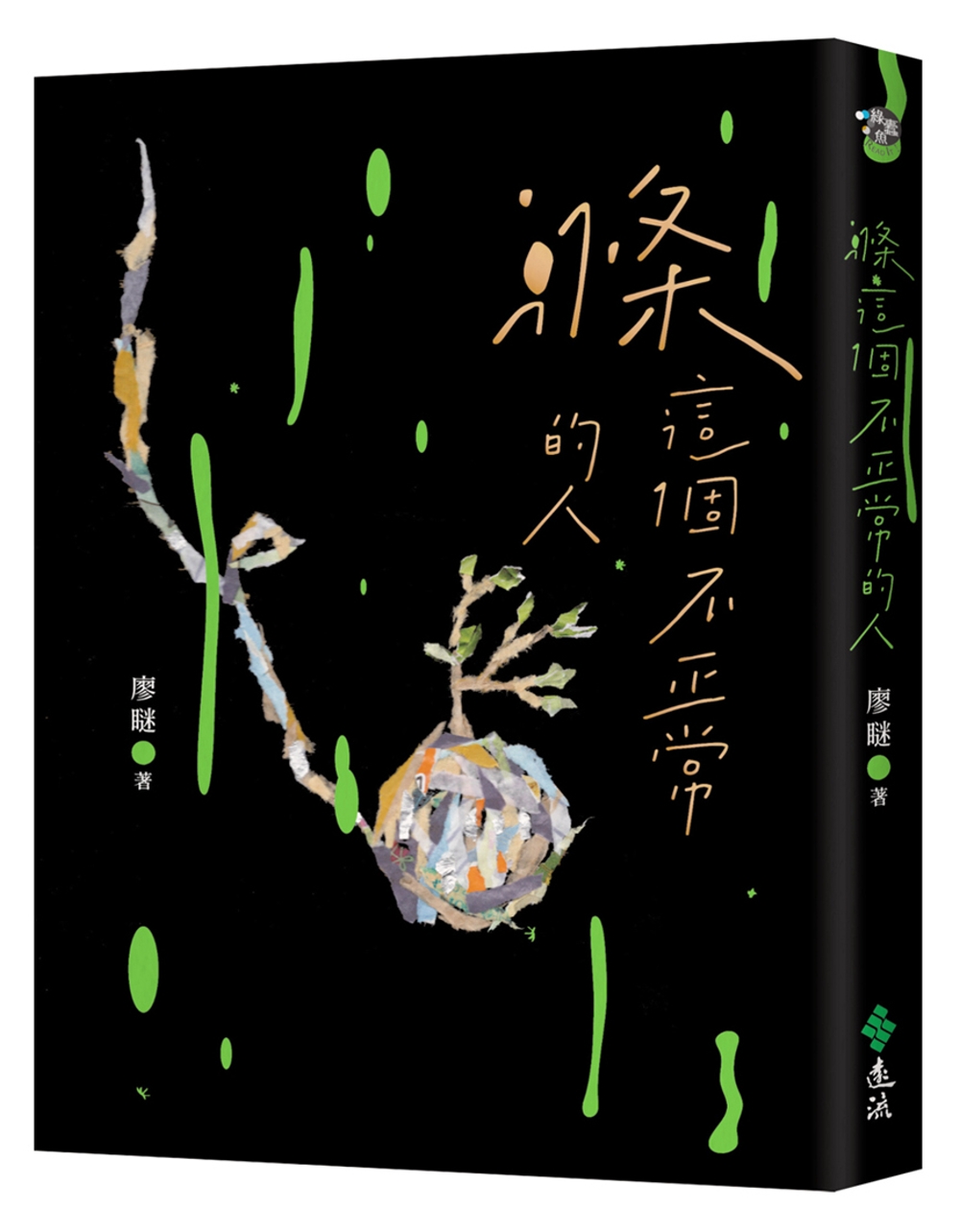

大學讀了七年,分別是工業產品設計系與新聞系。認為生命所有經歷都影響創作。著有詩集《沒用的東西》;非虛構長篇《滌這個不正常的人》,曾獲第二十屆台北文學獎年金,2020年臺灣文學金典獎。

瞇是細細地看,慢慢地想。現以文字為生。

【OKAPI專訪】「真實的去認識一個人吧,然後,再多知道一些。」──專訪廖瞇《滌這個不正常的人》

延伸閱讀

- 末日降臨,寂寞的邊緣人竟獲得前所未有的幸福?──讀凪良汐《毀滅前的香格里拉》

- 諶淑婷/我們該把生育、性愛、家庭分開來談──讀川上未映子《夏的故事》

- 盧郁佳/不被討厭的sense,已是窮人稀缺的階級資本──小說《惡之芽》

- 「媽媽,為什麼老師可以眼睜睜看著我被打卻不幫我?」──讀漫畫《被消失的香港》

回文章列表