今年初,我和一群朋友去拜訪即將生產的大學同學,大腹便便的她,緩緩地帶我們參觀剛布置好的嬰兒房,他們把採光最好的房間留給孩子,明亮潔淨的空間裡擺了兩張雙人床,等著迎接即將報到的小主人。年逾四十的她,婚後嘗試了幾年自然生育未果,最後選擇人工生殖,並以植入胚胎的方式,懷上雙胞胎。

那一天,大家的話題除了關切她為了受孕經歷的折磨,刺激排卵、植入胚胎、安胎,也七嘴八舌建議她該如何照顧雙胞胎,我們毫無經驗,但沒來由地因為這個詞感到喜悅興奮,兩個新生兒、兩個爬行兒、兩個吵著喝奶又要一直換尿的寶寶!當話題轉向,我們聊起了自家孩子的小學生活與國中選擇,朋友微笑傾聽,晚婚晚育的她,就像是才剛在起跑線暖身的選手,一切對她來說都是未知。

一個月後,生產後的朋友再度聯絡我,正在坐月子的她,無故頭痛、發冷又盜汗,但想到還在保溫箱的雙胞胎,她說:「媽媽要堅強,身體要很好。」當我閱讀吳嘉苓教授所著的《多胞胎共和國》,在許多章節都讀到了朋友的故事,也回想起在孩子小學擔任志工媽媽的這六年,常常驚訝於雙胞胎如此之多,我知道這是導因於人工生殖的盛行,花了大錢,成功機率就要高,植入多胚胎變成一種保險與技術保證,而若再往前推,便是晚婚晚生的趨勢造就出「來不及」的擔憂。

台灣平均植入胚胎數目為世界之高的景況,但仔細回想,我才發現,聽聞親友懷孕多胞胎時,眾人給予恭賀,期待新生命降臨,卻沒人談及風險,包括多胞胎孕產帶來嚴重的母嬰健康風險。懷上多胞胎的女性容易出現各種併發症,產婦死亡率也高於單胞胎懷孕的母親。多胞胎通常都有早產或出生體重不足的問題,而患有腦性麻痺等嚴重殘疾以及早夭的機會,比單胎產下的孩子高十倍。

這也與台灣傳統「報喜不報憂」有關,就算曾經聽說多胞胎早產或後續照顧有多累人,但說出來彷彿是「觸霉頭」,而且我們還可能想,「他們做了這個選擇,應該是知道自己能扛下一切困難。」但這是真的嗎?

不孕家庭突然擁有多胞胎,不應該只是「奇蹟」。藉由吳嘉苓的書寫,我們也看見了孕產女性所感受到的焦慮、不安與照護負擔。這樣的負擔,從猶豫要不要生育那一刻就開始,還不知道要不要生育的女性,猶豫著要不要花錢凍卵;進入所謂婚育年齡的女性,因工作與生育的拔河感到焦慮;而已知不孕、猶豫要不要搭上人工生殖列車的女性,焦慮感更深了,如果不願意,就要拒絕長輩的好意(「錢不是問題」)、要被一再提醒台灣人工協助生殖科技有多卓越(「甚至還有補助」、「可以做做看」)──女性決定不生,必須比決定要生更有勇氣,才能宣布是自己「沒有要給自己一個機會」。

很多女性就是在這一連串的壓力下,即便覺得不生也好,但還是說出「那就試試看」。接下來,她們就進入了一扇必須孤身走進的門,自己接受療程,自己看著月經又來,一次又一次。為了極大化懷孕機率,誰能拒絕醫師提議植入多胚胎?

從零到有,還不只有一個,眾人喜出望外。

看起來是自己的選擇,其實是他人推著自己選擇將母職納入人生之中。這是完全不同的概念。

根據本書所述,我們可以發現,選擇人工生殖往往是全家的決定(包括長輩),但經歷受孕、懷孕、減胎、生產過程的各種辛苦歷程與醫療介入的,其實就是女性自己。不只是身體不適,也附帶了心理不安與疑慮,減胎是最明顯可見的一環,說要留下胎兒的人,考慮的都是那未出生的小孩,(除了一位女同志伴侶),其餘懷孕女性身邊的人,幾乎沒有人是為了她在考慮該不該減胎。

而應該要為女性提出專業健康建議的醫生,有人不願意執行減胎,有人鉅細靡遺地描述減胎過程,或是拿出超音波影像,讓女性產生愧疚不忍執行,也有人轉而詢問女性的丈夫、家人意見。「順其自然」、「孩子知道你可以的」,這些意見讓女性在孕產決策裡不知不覺將自己的音量降到最低,以免變成「沒有母愛」。

我不禁懷疑,是否因為人工生殖是「家庭計畫生育」,所以優先考量胎兒、甚至丈夫的利益,而非女性自身的利益,這些全都會成為女性追求理想生活方式的阻礙。吳嘉苓於書中所述,「女性往往無法獨力對抗診間內的醫療知識權威,以及父權婚姻中丈夫享有的主導地位。」女性唯一能獨立做的,應該說不得不「獨力去做」的,是在承受減胎與不減胎之後的任務:拉長孕期、放下一切專心平躺安胎,只求讓寶寶晚點出生。在度過一切的煎熬與焦慮後,常常她們還是會面對早產的發生。接著就是許多多胞胎媽媽的產後故事,獨自待在月子中心,努力擠母乳讓家人送到醫院,卻又因母嬰接觸不足,未能有良好的產後恢復。

你已經發現,從追求成功懷孕開始算起,在生育軌跡中,女性所分擔的責任比例是逐步增多,最後幾乎成為女性一人之責。女性在面臨諸多混亂歧見時,還要用最大的努力理出頭緒、找出方向,將生育結果綜合自身健康、育兒責任、職涯發展的顧慮,消磨自我認同,最後將一切內化成自己的「所需與所求」。

吳嘉苓投入多胞胎生殖多年,並在本書創立「預想勞動」一詞,疾呼台灣應該要用集體的力量來減輕這些沉重負擔,而非停留在個人問題與承擔。例如台灣醫界早該提出正式臨床指引,讓選擇人工生殖的女性有更好的決策資源,並讓她們的聲音在診間、家庭內受到尊重。眾人應該如實看見女性在多胞胎孕產不同階段的辛苦付出,包括本身面臨的死亡威脅、身體傷害、心理負擔,以及社會文化脈絡如何影響台灣女性的生殖軌跡——晚婚晚育絕非女性個人自願選擇。

下一次,當我們聽聞親友懷孕,比起懷上幾個孩子,我們可以多關切母嬰健康風險是否被同等重視。這個健康,不只是生產前,也包括生產後的身心健康,我們的預想應該是「一個健康的女性,帶一個健康寶寶回家,過著健康、被支持的家庭生活」,那才是台灣人工生殖科技真正可稱之卓越之時。

作者簡介

「女性主義者實在沒有力氣去呵護父權玻璃心,因為力氣要用在坦誠地接受自己。」

_____

作家、生育改革行動聯盟常務監事。

曾任報社記者,現為「半媽半X」自由文字工作者,育有一狗二孩三貓,

關心兒童與動物的權益與未來生活環境。

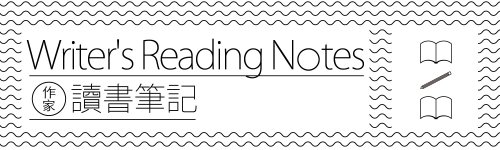

著有《迎向溫柔生產之路》,繪本《一百萬個親親》。

合著《餐桌上的真食:用腦決定飲食風景,吃出環境永續 》《遜媽咪交換日記》《億萬年尺度的臺灣》《晨讀10分鐘:酷少年故事集》等。

OKAPI專欄【繪本告訴你怎麼教小孩】

延伸閱讀

回文章列表