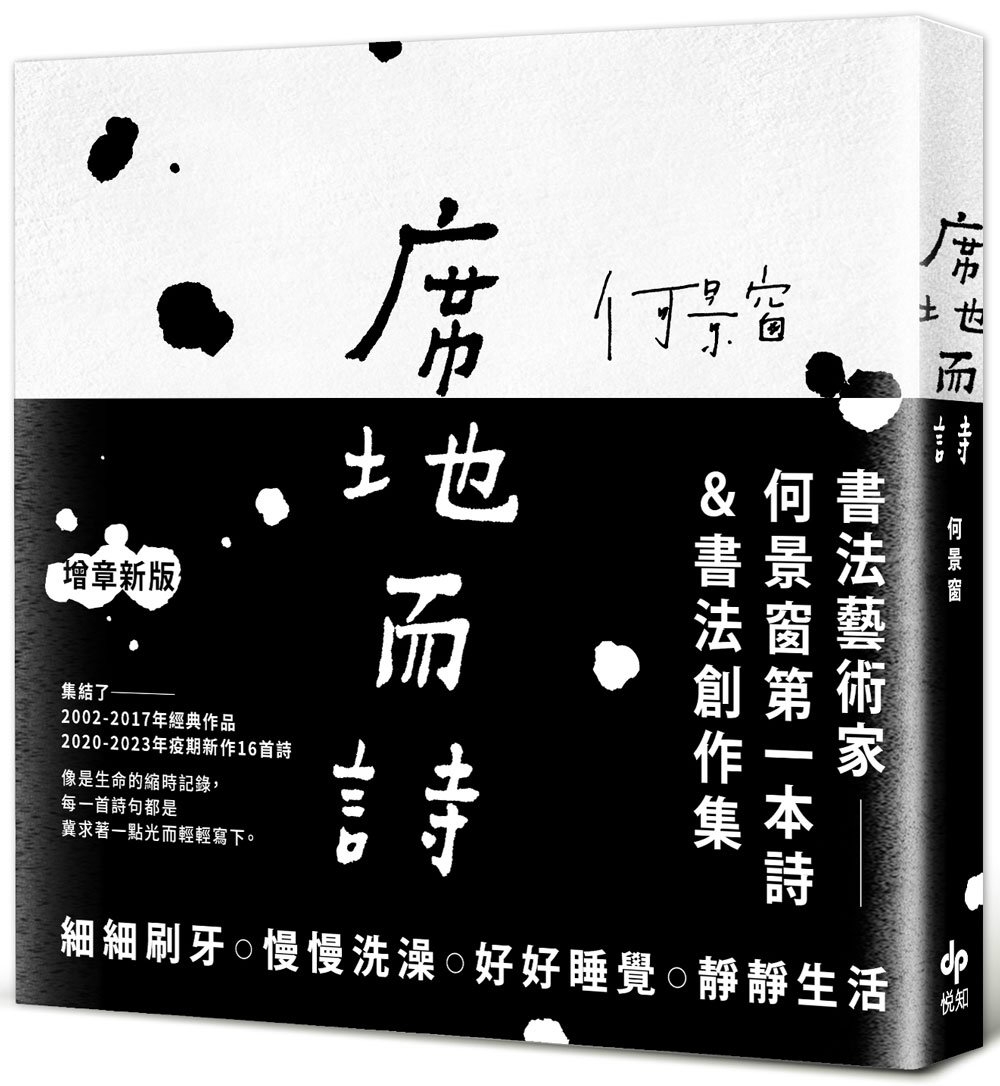

詩人騷夏(右)與書法家、詩人何景窗共同談詩、性別與中年。

詩人騷夏(右)與書法家、詩人何景窗共同談詩、性別與中年。

2019年5月17日,臺灣成為亞洲第一個同志合法結婚的國家。如果從西門町捷運站最熱鬧的六號出口走出來,就會看見「Rainbow Six」這個六色地景。無數過路人,日夜都會經過這條彩虹斑馬線。看似平凡的小小一方地,乘載了幾代人匯集起來的血淚與心願。

2009年,騷夏的詩集《瀕危動物》(女書文化)首度出版。混合著傾訴的聲腔,她寫異性戀原生家庭處境,寫生活切面,寫(尤其是女性之間的)情慾。騷夏在現代詩裡召喚出「瀕危動物」的形影,悄悄地伸出時代的觸角——它因此有個很獨特的位置:「華語現代詩史上第一本女同志詩集」。那時,許多事情都還是未知。接著2023年,復刻新版的《瀕危動物》(時報出版)二度面世:「曾經瀕危,並未絕種。」

2023年秋天的某周末,隨著午後颱風逼近的一聲落雷,詩人騷夏與書法家、詩人何景窗,在西門町的飛地書店坐定,共同談談「瀕危動物」的習性,情感,以及「動物們」曾經走踏的時間足跡。

▌「瀕危動物」的起點:各種情感的徬徨與搖晃

書在十多年前出版,騷夏在開場回顧自己的這本《瀕危動物》時表示,「創作的萌芽,可能甚至要回推到二十年前。那時候我大學畢業,讀東華創作所,為什麼寫這樣的作品,一開始是作業要求。所以這本書其實是概念是先行的,先有一個計畫產出,也有學術訓練,包含我會去閱讀前行作品。即使是最後那些情詩,也是在這個架構上生出血肉。」看似情感豐沛,但背後帶著寫作者的理性判斷。騷夏表示,當時看到時報文學獎有「百行長詩」這樣的體例,讓她動念想去嘗試這樣的敘事,並放入自身的家族小歷史。

何景窗拋出問題,「所以你覺得自己寫詩算是很理性的嗎?」

騷夏點點頭,「其實很多時候,別人可能會想說『詩要感性』,但對我來說它大多數時候是理性先行的。」

何景窗笑道,「嗯,好,那我知道了。我今天的角色就是代替月亮關心你——。」對同樣是創作者的何景窗來說,比起「理性先行」的寫作,寫詩常常更是自我沉澱,以及情感上的私密陪伴。

何景窗以普通讀者的視角出發,「如果我是讀者,我也會對你感到很好奇。對我來說,這本詩集是一本結構很均衡的作品。除了情慾之外,也有許多篇幅是在描寫家人,這是刻意的鋪陳嗎?」

騷夏認為,身分認同仍然佔據了她頗重的份量。人要爬梳完「我從何來」之後,才能夠去想「我從何去」。作為本省人與外省人聯姻的後代,融入家族史的框架進行寫作,也都是她想嘗試的事,「例如我用『時間』這個概念寫父親的〈時間之父〉,用『空間』去寫母親篇章的〈舊島電話〉,也有寫到我的手足弟妹。」談母親的詩作〈舊島電話〉時,騷夏選擇聚焦在母親是高雄旗津人的身分,「旗津是整個高雄開發史中最早的一個舊島,所以我用這樣一個題目來談母親的故事。」

得先寫了這些,再來才能寫到情慾。騷夏笑說,「如果一開始就寫情慾,感覺好像一見面就上床,不太像我自己的思考模式。」

邁入中年的騷夏,回首過往少作時也坦然地說,「我其實也會回過頭去檢視自己以前是不是也參雜了一絲厭女成分。例如,談論爸爸時我就用了霸氣的『霸』,但媽媽卻是『麻』木的媽,這會隱含著正面表述與負面表述的差異。」終究,那也都會是一種摸索。在理性與篤定的波紋之下,也隱含著各種情感的徬徨與搖晃。

何景窗好奇問道,「那家人會和你談論創作嗎?」

騷夏露出一抹促狹的笑,搖了搖頭,「不會。最初我以為家人不談論,是因為詩的緣故,因為詩的溝通性低,不是那麼好讀。後來出版散文集,乃至於拍了紀錄片、寫專欄,都不談。」年初,騷夏在自由副刊上刊出一篇標題幾乎聳動的散文〈阿嬤的陰唇〉,點出長照中的各種辛酸荒唐事,家人之間連這也不談。家人會把騷夏的文學獎盃擺在客廳,甚至打燈,但是獎盃背後乘載的事物,他們一概不說。

▌「瀕危動物」的狹路相逢:直到可以保護自己了

有時候沒說出口的事,往往更重要。兩人聊起《瀕危動物》裡的詩作,聊女同志的身分認同辯證。騷夏如此回顧自己的年輕時期:二十幾歲時常常很焦慮,寫作可以有什麼出路?要怎麼把靈魂安置在自己這樣的身體?對騷夏而言,當時讀到同樣出身自南方高雄、同樣對於性別認同有所困惑與辯證的,何景窗所寫的散文《想回家的病》,就感覺這片大海上不是只有自己一個人在漂浮。用騷夏的原話來說,「景窗真的在某種意義上幫我開了另一扇窗」。

更年輕時,騷夏剪了人生第一頭極短髮,「我當時把這件事當成考上高中送自己的禮物。」但是結果不妙。走在路上開始會有同學或是路人阿伯靠過來,甚至肢體觸碰。騷夏的語調多了一絲痛恨,「他們會理直氣壯地挑釁,說想看看我到底是男的還是女的、幹嘛把頭髮剪這麼短?」這種侵略感帶來的不安,是持續性的。多年後騷夏用〈掀開〉一詩回應,用瞎子摸象情境,企圖說明性別模糊被瞎摸胡猜的窘境:

有人摸到我的尾巴(???)說我像條蛇

有人摸我的嘴唇 說 有蛤蜊的樂趣

有人摸摸我的鼻子 說很抱歉

有人摸摸我的眼睛說 這樣是摸不出來的

有人摸到我的耳朵 指頭就沒禮貌的挖呀挖呀探下去

有人摸到我的喉結 說我的鬍鬚剃得真乾淨

有人摸我的背部 以為那是我的胸部

有人光摸我的脊椎就知道我哪裡有病 我哪一天有凶吉

最後有人一個人 那個人聲稱確認過我的全身

對方顯然很失望 或許她╱他 要找的是寓言中的那隻象

都不知道經過的手究竟是誰 陌生的手都很冰

── 〈掀開〉(節錄)

但還能怎麼辦?騷夏淡淡地說,「後來我就留回長髮了。這是一種自保。直到我終於覺得可以保護自己了,才剪回短髮。直到現在,搭捷運上下班的時候,偶爾也會有男性多看我一兩眼。如果那個打量的眼神讓我有不舒服的感覺,我現在就能夠惡狠狠瞪回去。」

長出力量,意味著保護,同時當然也是自我揭示。騷夏半開玩笑地比喻自己的外表形象也像是「石蕊試紙」一樣明白。若遇到求愛時,大概也是司馬昭之心路人皆知。兩人共同都談到,當2019年同婚法通過以後,確實有感覺到社會的整體氛圍更友善了。

話題回到詩集,何景窗笑說,「對我來說《瀕危動物》也有點健康教育課本的味道。是詩也是散文,從器官到感官的種種,最後是生殖。」何景窗朗讀起騷夏的一段詩:

不誇張的動作,怎麼能算是訊號呢?

我要把妳整個人倒過來,在妳肥厚的陰部,裝盛最豐美的菜色。

當我們用食物來表達信仰和習慣、社會關係和安全感。

那妳是禁忌還是珍饈?

直白,充滿煽情的性意味,同時又有一種寫實感包裹其中。騷夏回顧如此描寫的考量,「當時很怕無法被辨認這是女生寫給女生的詩,才會特別強調『性』這件事。現在看來有些幼稚,但詩的瀕危性,以及同志的無法生殖,的確是我當時能掌握的象徵。」

▌「瀕危動物」的後來:孵化有生之(中)年

時間前進,所有活下來的「瀕危動物」必然也慢慢長大,慢慢老去。兩人交換了自己此刻在工作上的狀態,以及面對事業的想法。騷夏分享了自己的中年時光,以及那些起起伏伏的心境轉折,「其實我三十幾歲到四十歲左右都算是過得很隨便,沒有太大困擾。但對我來說,那個分水嶺是在四十五歲。為什麼呢?買房。」儼然是房貸的分水嶺。

畫風忽然變得相當寫實:中古屋新成屋、頭期款、寬限期、裝潢、通勤……當然還包含了失眠問題與貓咪話題——騷夏說起自己近期最大的變動,「我以前習慣騎摩托車,現在因為居住地點的關係,改成捷運通勤。巔峰時段,有時候人和人之間的距離拉得很近,對我來說很有新鮮感。看著捷運裡的人,我也會有一種新的眼神。」

騷夏以認真的表情發問,「這又是一個中年話題。但我真的想問,關於『更年期』,景窗自己有什麼感受嗎?」參加瑜伽課時,作為班上最年輕的生理女性,騷夏認識了瑜伽課的姐姐們,然後第一次見證了年長女性運動後的熱潮紅、盜汗光景。

何景窗笑得爽朗,「其實還好,我在團體中雖然會是比較老的,但不是最老的。然後你之前有問到婦科的問題對不對?內診就給他看啊!我沒有在怕男生的,那些幫我徒手治療的也是男生。這個倒是沒有困擾我,我很感謝他們願意把我的身體檢查得那麼仔細。」何景窗打趣地分享,「而且我頭髮白了,小朋友就猜我是50歲、60歲、70歲。總之,慈祥這件事情呢,已經開始發生在我的身上了。」

騷夏想了想,「內診這件事我是真的會不習慣,後來就決定自費解決,哄騙自己我要去看起來美美的婦產科,其實就是有比較完整的隱私,結束後還會給你下午茶那種,這樣我就會覺得身心有被照顧到。讓內診健檢變成不勉強自己的程度。」有時候,說穿了人就是一塊肉。

何景窗點頭,「是啊,等於你也是替自己安排一個自處方式,讓整個療程能夠比較舒心。」她補充,「我自己是喜歡變老的。現在如果要重新回去任何生命中的時間點,我都會很猶豫。」畢竟過去的事,都經歷過了。此刻的一切,就彷彿自然而然,註定發生。

可能,這樣就是最好的中年。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表