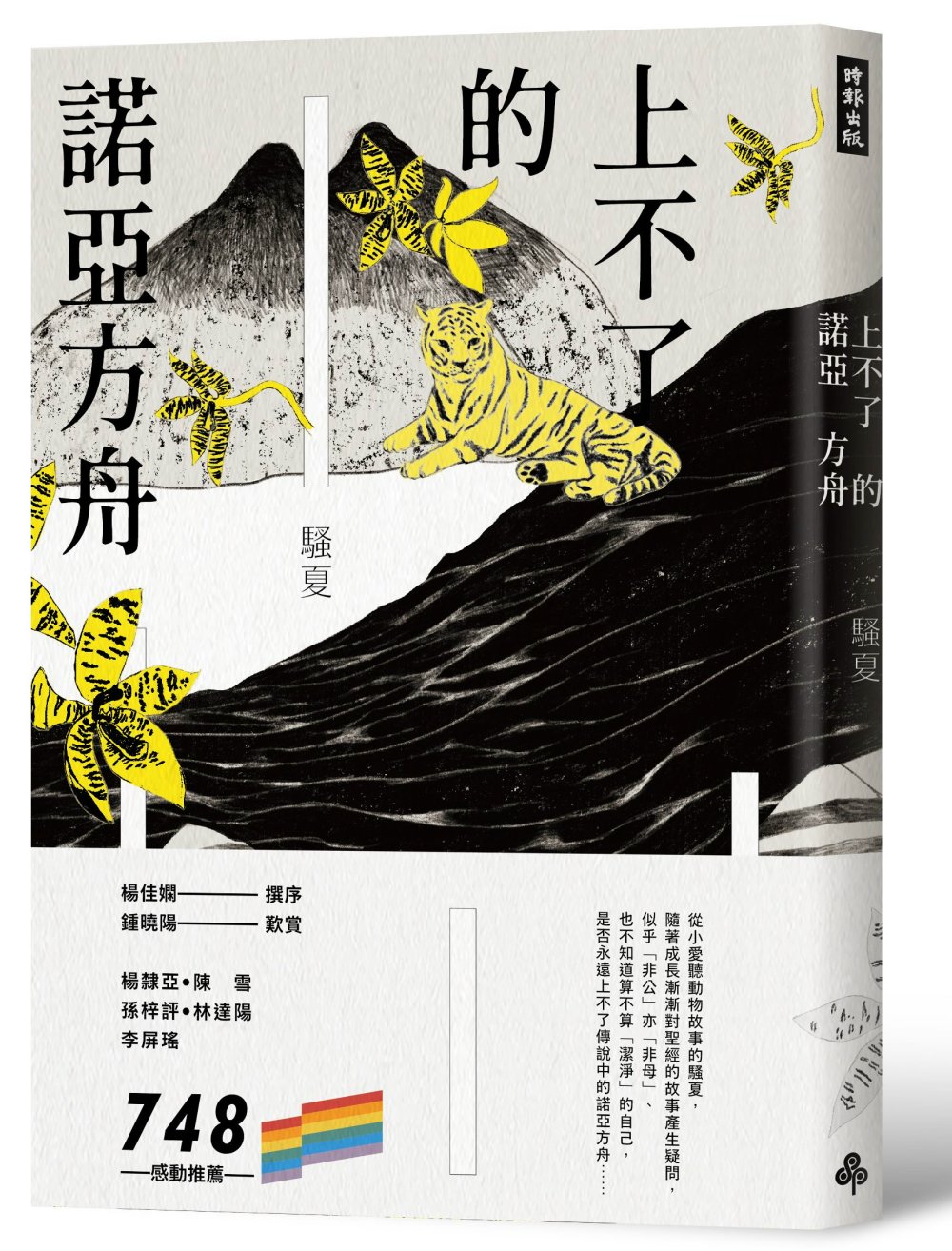

書封視覺由朱疋設計,主圖以動物變形,選用日本荔紋紙模仿皮膚觸感,充滿寓意。(攝影/林昱豪、時報出版提供)

「讓我們回答,我們要什麼?」這是騷夏〈時間之父〉的第一句。翻開新版的《瀕危動物》,相信絕大部分讀者會和我一樣,被關於家庭與情慾的細膩描述給深深吸引住。仔細觀察整本詩集,議題的表層之下隱隱存在著一種「去中心」的思維:以直面權力來解構權力、表面看似順從卻又啟人疑竇。值得注意的是,這種「去中心」的思維涵蓋層面非常之廣,並不侷限於性別與家庭議題,還包括了國族、語言、階級,乃至於詩體。

沿著這種思維,在標籤式的評斷如「華語現代詩史上第一本女同志詩集」或出自西蘇(Hélène Cixous)的「陰性書寫」之外,我會說《瀕危動物》是一本充滿了愛、故事性濃厚而且很好看的詩集──媽媽是虛構的、爸爸是虛構的,那麼「我」也是虛構的嗎?父親「身體發出的嗡嗡作響機械聲音」而媽媽「吭吭吭吭」地「漸漸啟動了」,那「我」呢?所有看似虛構、魔幻、架空背景的詩作,卻都真切恍如此時此地,讀來令人起雞皮疙瘩。

〈妹妹孵蛋〉長詩用姐妹對照,一如實驗組和對照組,用戲謔口吻叩問女性生殖功能之議題。(攝影/林昱豪、時報出版提供)

〈妹妹孵蛋〉長詩用姐妹對照,一如實驗組和對照組,用戲謔口吻叩問女性生殖功能之議題。(攝影/林昱豪、時報出版提供)

按書中編排的順序來觀察,輯一的「新娘」圍繞家庭關係與歷史而生,是騷夏「掀開自己」的自白,同時也是對讀者發出「一起掀開什麼 什麼 什麼」的誠摯邀請;輯二「瀕危動物」深刻地挖掘自我與情慾,如同進入意識的邊界般,帶領讀者以最誠實的姿態面對自我;而新版的輯三「一刻詩」則包含六首近年新寫的情詩,傳遞出騷夏真摯的個人情感,成熟地描摩各種細微的愛。

從個別的詩作為整本詩集定論的方式對《瀕危動物》而言,無疑是一件非常可惜的事,這必然無法呈現所有詩作各自的精采之處;也因此,我選擇從「去中心」的角度來分享,同時極度推薦直接入手詩集閱讀。逡巡在這些詩作的敘事風景裡,可以看到每首詩作各自演繹出無數引人入勝的情境,且隱隱延續、甚至推翻前作。雖然故事的主軸不斷變換,但當中的許多角色、舉動與意象都指向同樣龐大的象徵,這使得整本詩集的調性統一而不顯突兀。

舉例來說,《瀕危動物》當中的「父親」不僅作為家庭結構內的社會角色,還「不正面全裸」、「旁敲側擊」地對性別文化、權力階級甚至國族寓言有所觸及,如〈時間之父〉寫道:

而詩中的「我」則如此回應:

除了以上節錄的段落,從「那時,你還沒有成為父親」、「年紀尚小的父親」等敘述也可窺見一二。厲害的是,這些和「霸霸」、「麻麻」的對話與敘述並無刻意之感,反而帶有強烈的戲劇效果──沒有劇烈的顛覆、沒有暴力的衝突,所有血腥都必須是自然而然的,所有批判都只能是沒什麼殺傷力的「砸他蓮霧」。如此的書寫策略看似溫柔,卻同時無比堅定地從根本指出、瓦解現世不合理的現象,實踐了整本詩集「去中心」的企圖。

因為「去中心」,所有書中的人、事、物都是流動的,所有可能都無法隨意放棄。騷夏筆下的「父親」不只是家庭角色的父親,「掀開」當然也不只是物質性的掀開,種種思維隨著讀者的閱讀進程伺機而動,時刻準備完成一種專屬於騷夏風格的「頑固隱喻」。更深入一點來看,整本詩集的敘述和隱喻,都圍繞著最根本的動物性、最低限度的種種需求與渴望來進行,本能與本能的交會迸發出無數的火花,正是為了解除「整個時代巨大的餓」。

不過,這個餓會消失嗎?騷夏在全書開篇第一首詩〈據實以報〉寫道:「終於你不再怕父親回來」,是「怕」消失了、「餓」消失了,還是「父親」消失了?當「他們的靈魂重疊在一個身體」,盛裝靈魂的身體最終消失,是否意味著靈魂也一併消失?有些事物是無法回頭的,正如同〈新娘〉所寫:

如果繼續「沒禮貌的挖呀挖呀探下去」,會發現書中所寫的這些動物性、需求與渴望,本質上其實都是愛。在「去中心」的書寫企圖下,看似主軸的議題實則身處邊緣,而各類形形色色的愛則是重點,這也正扣合了《瀕危動物》時隔十幾年推出新版的構思──這些詩「曾經瀕危」但「並未絕種」,這些愛也是。

性別觀念的去中心、國族歷史的去中心、家族關係的去中心,在這些議題導向的文字當中,詩體的去中心往往被忽略。我認為,一本詩集「說什麼」和「如何說」同等重要,儘管《瀕危動物》的文字內容與故事本身就已足夠魔幻,但其中的表現形式也值得探討。綜觀整本詩集,騷夏除了採取最為普遍的分行詩、小眾的散文詩,還進一步嘗試分行詩結合散文詩的特殊詩型,甚至還有兩首在小標上呈現「非典型」樣貌的組詩。一本詩集裡面的詩一定要全部都是大家印象中的詩型嗎?詩一定要全部都分行或全部都是散文形式嗎?組詩的小標一定要按數字依序標記嗎?如同騷夏在初版《瀕危動物》之後的作品集所言:「只有一種性別是不滿足的」,只有一種讀詩、寫詩的方式,當然也是不滿足的。

除了以上的作品集構想,騷夏在詩集當中依照情境選用不同的字體,轉換字體的過程正意味著轉換敘事的聲腔或發聲視角,透過這些繁複的技巧,足見騷夏優異的寫作功力。在這個朝向輕、薄、短、小的網路時代,《瀕危動物》當中出現大量「超過百行」且「能夠吸引讀者」的長詩實屬難得,其中的敘事策略與篇章結構值得另文深入討論。更不容易的是,這些詩作往往在結構上精心設計,除了與其他詩作互文,在詩作的最後也幾乎都存在「警句」為整體情境作結,這讓每首詩讀來都是極富情緒張力的故事。

書中許多情境將角色的情感與地理環境結合,在〈作者論〉當中則更進一步地以「作品」的概念來談論情感關係──或者是說,用情感關係來談論「作品」的概念:

作品總是艱難的,愛也是。如同傅柯(Michel Foucault)認為「作者」並不單單指向一個實際的個人(畢竟「作者」會生產出各式各樣的「自我」),騷夏翻轉了位置關係──不是「生產作品」,而是作品「將我產出」,一切都是「未完的朝聖之路」。騷夏面對文學活動中如此,面對愛理當也是如此。

「回到最初的提問:讓我們回答,我們要什麼?」在《瀕危動物》中,所有念想都在互文,所有人都是完整的人。時隔十幾年推出新版詩集,騷夏彷彿同名詩作〈瀕危動物〉所寫的「非常害怕」但也「非常思念」,而我們也許能趁此機會好好感受過去未曾仔細感受的情感、身體、家族、歷史。把「我們要什麼」換個說法:誰能說自己不是瀕危動物?翻開這本充滿了愛的書,也許會發現通往騷夏的路,正是通往我們自己的路。

騷夏作品

延伸閱讀

回文章列表