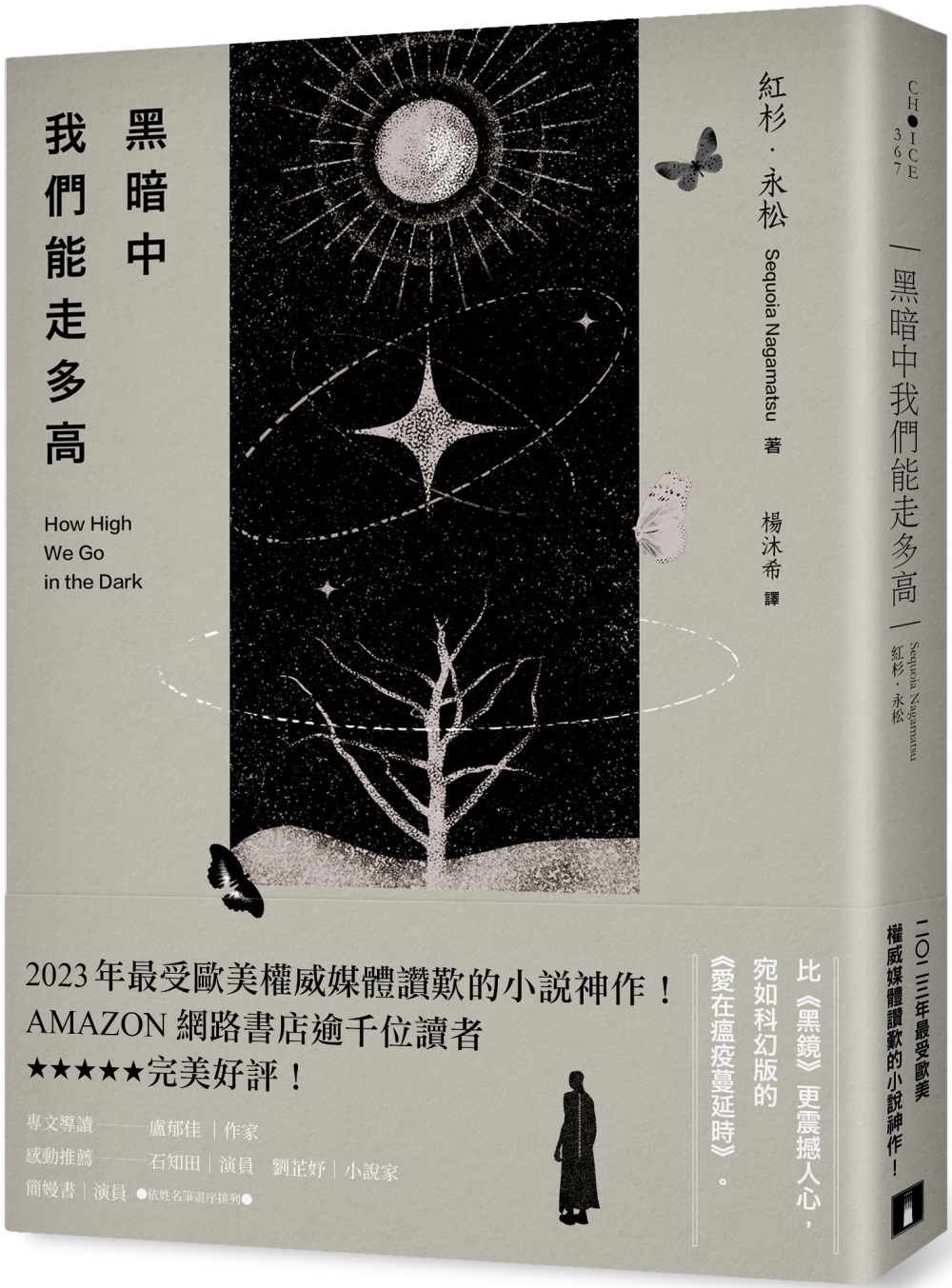

出版於後疫情時代的《黑暗中我們能走多高》,是美國作家紅杉.永松(Sequoia Nagamatsu)的第一本長篇小說。永松寫於疫情發生前幾年,而書中的情節,幾乎預示了往後兩三年的疫情生活。如同加拿大小說家艾蜜莉.孟德爾(Emily Mandel)的《如果我們的世界消失了》同樣是一本先見之明的、關於流行病席捲全球的小說。雖然勒瑰恩(Ursula Le Guin)堅決反對將科幻小說家視為預言家,但當全球進入後疫情時代,回顧這些寫於前疫情時期的小說,似乎成為一種跨越時空的交互凝視:小說家以想像力望穿時間,而讀者在經歷一切和小說相應的現實之後,後見之明地回望小說家鋪陳的疫病時間軸。

《黑暗中我們能走多高》將時間的維度拉長到人類物種起源的層次。小說中的瘟疫起源於四萬多年前的尼安德塔人骨骸,因全球暖化導致西伯利亞北極圈的永凍層溶解,而重現於世。與尼安德塔人同時溶解出土的,是封存於該殘骸身上的病毒。這個病毒後來無可遏止地流竄至全球,成為眾人口中的「極地瘟疫」。

在 Instagram 查看這則貼文

不同於常見的末日科幻,集中於人類文明的一次性滅絕,《黑暗中我們能走多高》呈現的也如同我們過去三年多經歷的,是「疫病日常化」的漫長過程。小說以疫病的起始、蔓延、病毒變種、疫苗研發、以及疫病後期為潛伏於每一篇章的時間軸,而時間軸上的各個單篇,彼此隱微相關又各自獨立。這個結構精準呼應了被疫情籠罩的現實世界:每一個人,就像每一篇故事,各有互不相知的心事,但每一個人的人生,都被病毒不同程度地拉扯變形。

三萬年前的病毒成為三萬年後的流行病。過去如遠遠的浪捲來,淹蓋現在。

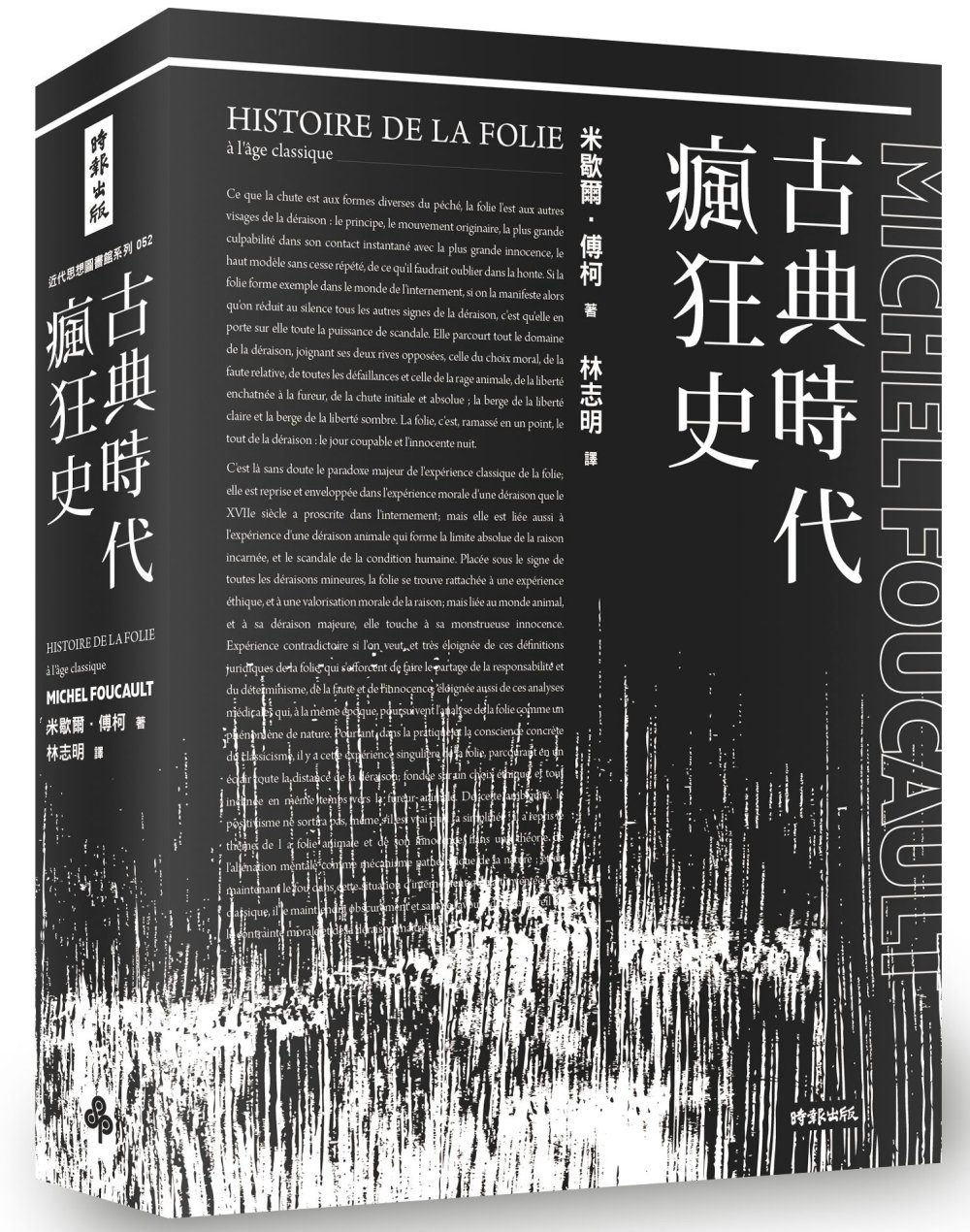

小說裡的病毒也和過去的變形息息相關:「北極瘟疫」會讓染疫者的器官突變成其他器官的結構。肺部變成肝臟、心臟變成大腦,舊的變成新的,而新的總與死亡相依。小說中,病毒首先感染兒童,而為了不要再讓兒童慢性受苦,大企業設置「歡笑之城」,讓染疫兒童在搭乘雲霄飛車時安樂死亡。諷刺的是,「歡笑之城」這座安樂死遊樂園,是由廢棄監獄改建而成。這兩者看似衝突,實則顯現人類社會對於病患和罪犯的空間排他性一再重演:傅柯的《古典時代瘋狂史》就指出,中世紀末期收容痲瘋病患者的空間,到了古典時代成為監禁懲戒犯的空間。舊的永凍層成為新的病毒起源地,舊的身體器官成為新的致命根源,舊的監獄成為新的安樂死世界。當過去追迫而來,人們往往難以「既往不咎」,而必須正視過去未解的傷痕與挫敗。

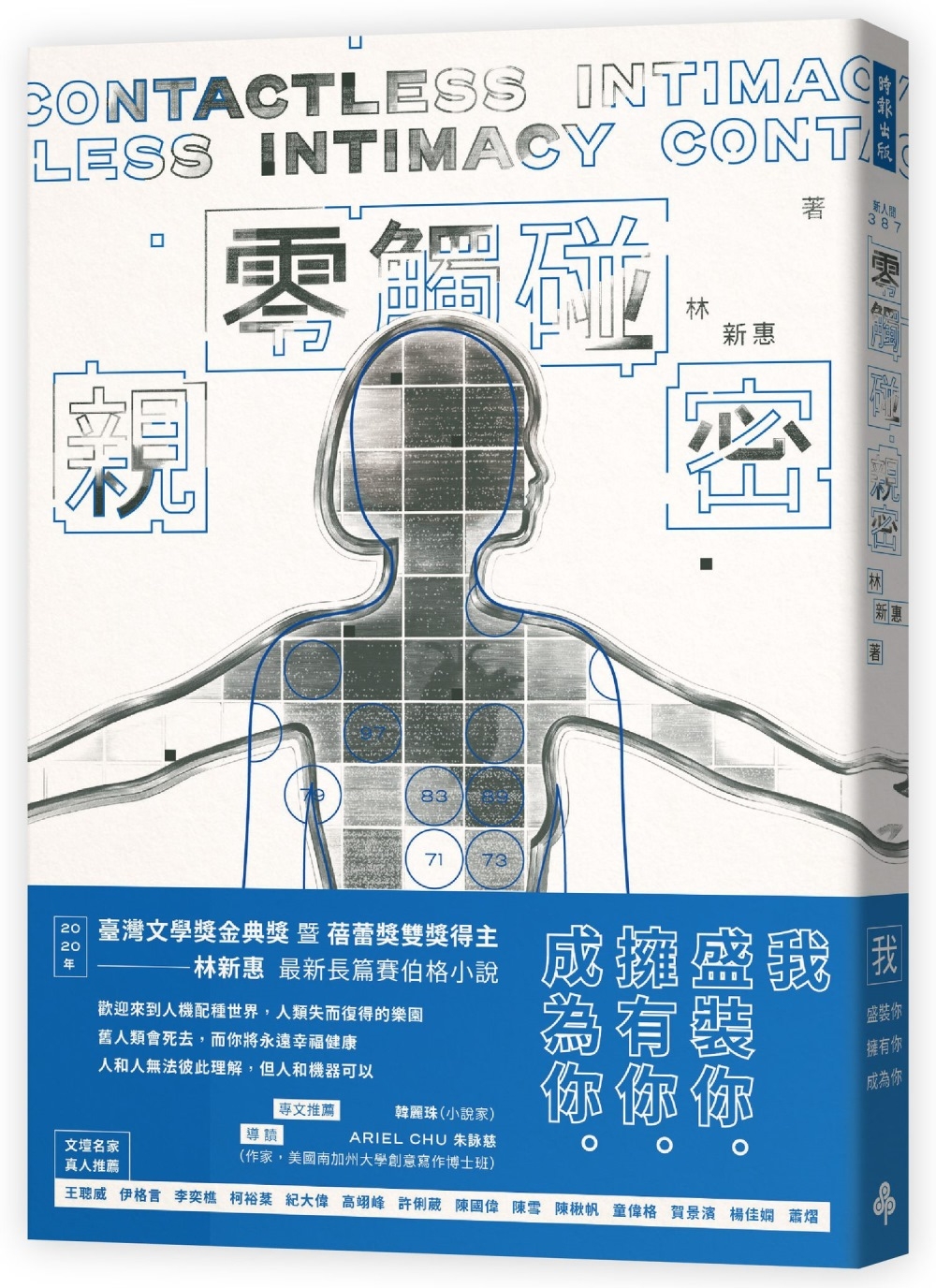

也因此,這其實是一本傷逝之書。傷的不只是當下的死亡,也是過往記憶的消逝。病毒到了中期開始變種,連成人都會被感染。一位少年眼見母親從發病到死亡,而原本買來陪伴母親的機械狗,最後留下了母親的歌聲和話語。少年不斷對機械狗發號施令「說『我愛你』」,才能一再聽見母親留給自己最後的聲音。同時,為了救治染疫者,政府投資以基因養殖的豬,來對人體進行移植。豬的器官會取代染疫者因病毒而突變失能的器官。其中一隻豬的大腦在培育過程中產生了類似人腦的認知功能:牠沒有聲帶,卻能和人類溝通,就像機械狗講出人類的語言。負責該豬隻的科學家的兒子因疫病被安樂死,而他將失去兒子的哀痛投射在這頭會說話的豬身上。當他將豬當成自己的兒子疼愛,也面臨了倫理的抉擇——這隻豬還必須像其他豬一樣,毫無差別地被當成器官捐贈者嗎?如同《就算牠沒有臉》所解析的,人對於動物的同理與愛具有差別與階序性。一旦非人生物擁有人類的性質,人類的同理心似乎也才因此啟動。

小說最後從非人能動者的角度發言。「我」是一個「世界建造者」,在漫長的時光中,以地球眾多的生物與人類型態之間不斷投胎轉世。然而,經歷過從人類尚未出現到人類文明歷史發展,如此漫長的地球歲月,「我」卻遲遲無法放下某一世為人母時眼看著女兒死去的經驗。紅杉.永松似乎藉此揭示了,在疫病之時,人類發明疫苗,防範未然;然而在漫漫時光之中,人們無論漂泊多久,卻總是在過去掩來之時,毫無免疫力而脆弱無助。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表