「聲稱恐怖分子也是正常人,意謂著他們並非瘋子或他者,而是依據他們的環境而行動。隨著我愈來愈深入理解通往激進主義的平坦道路——渴望歸屬感和冒險,渴望改造社會,渴望對抗家鄉、國家或世界的不公不義——我發現我納悶的並非世上為什麼有那麼多好戰分子,而是為什麼那麼少。」

——卡拉.鮑爾,《家.國.安全》

現在進行式:既遙遠又「熟悉」的恐怖分子

今(2023)年農曆春節閱讀這本書的期間,巴基斯坦西北部、緊鄰阿富汗的開柏爾-普什圖省(Khyber Pakhtunkhwa)首都白沙瓦(Peshawar)正遭遇一起爆炸案:自殺炸彈客在清真寺引爆炸彈,最終導致101人死亡。隨後巴基斯坦塔利班承認犯案。

2007年成立的巴基斯坦塔利班,是個目標為對抗巴基斯坦政府的民兵組織,成立短短兩年便占領了開柏爾-普什圖省的斯瓦特河谷(Swat Valley)地區,從此鄰近的白沙瓦便經常遭遇恐攻。

這個玄奘取西經時曾造訪過的城市,光是2010年就遇上111次恐攻。2014年,一所軍方子女就讀的學校遭到攻擊,高達135人遇難,其中多是16歲以下的孩童。清真寺、學校全是巴基斯坦塔利班鎖定的目標,層出不窮的恐攻,讓巴基斯坦如今仍是全世界因恐怖攻擊導致死亡人數最高的國家之一。

單從新聞報導上,大概只能約略擷取到幾組關鍵字:恐怖組織、自殺炸彈、伊斯蘭遜尼派、巴基斯坦塔利班……。恐怖分子聽來是個遙遠又魔幻的詞,在腦袋裡我只能想像出一個模糊的人臉,與伊斯蘭教徒的刻板形象重疊,遙遠國度的異地名字,和恐怖分子與他的產地劃上等號。

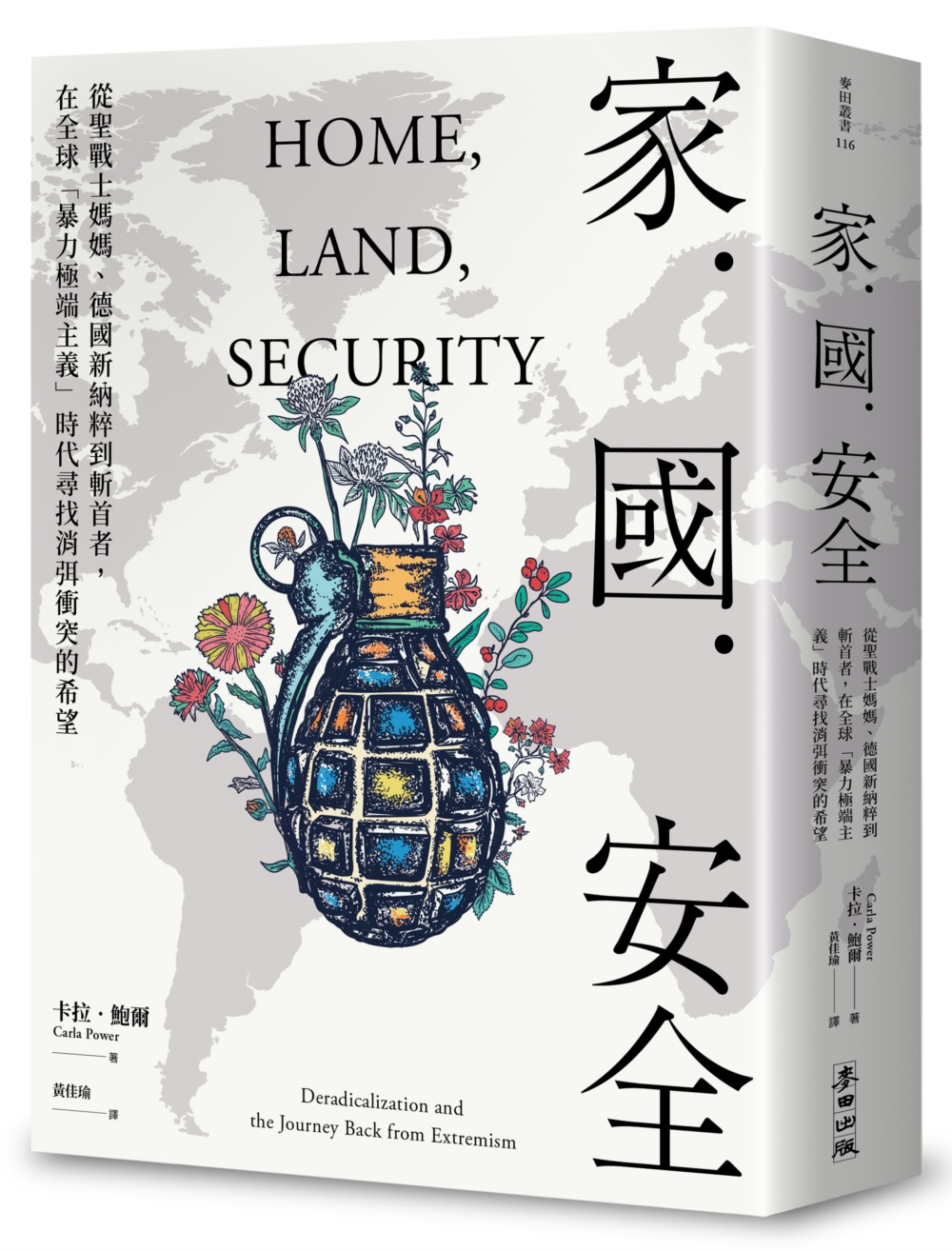

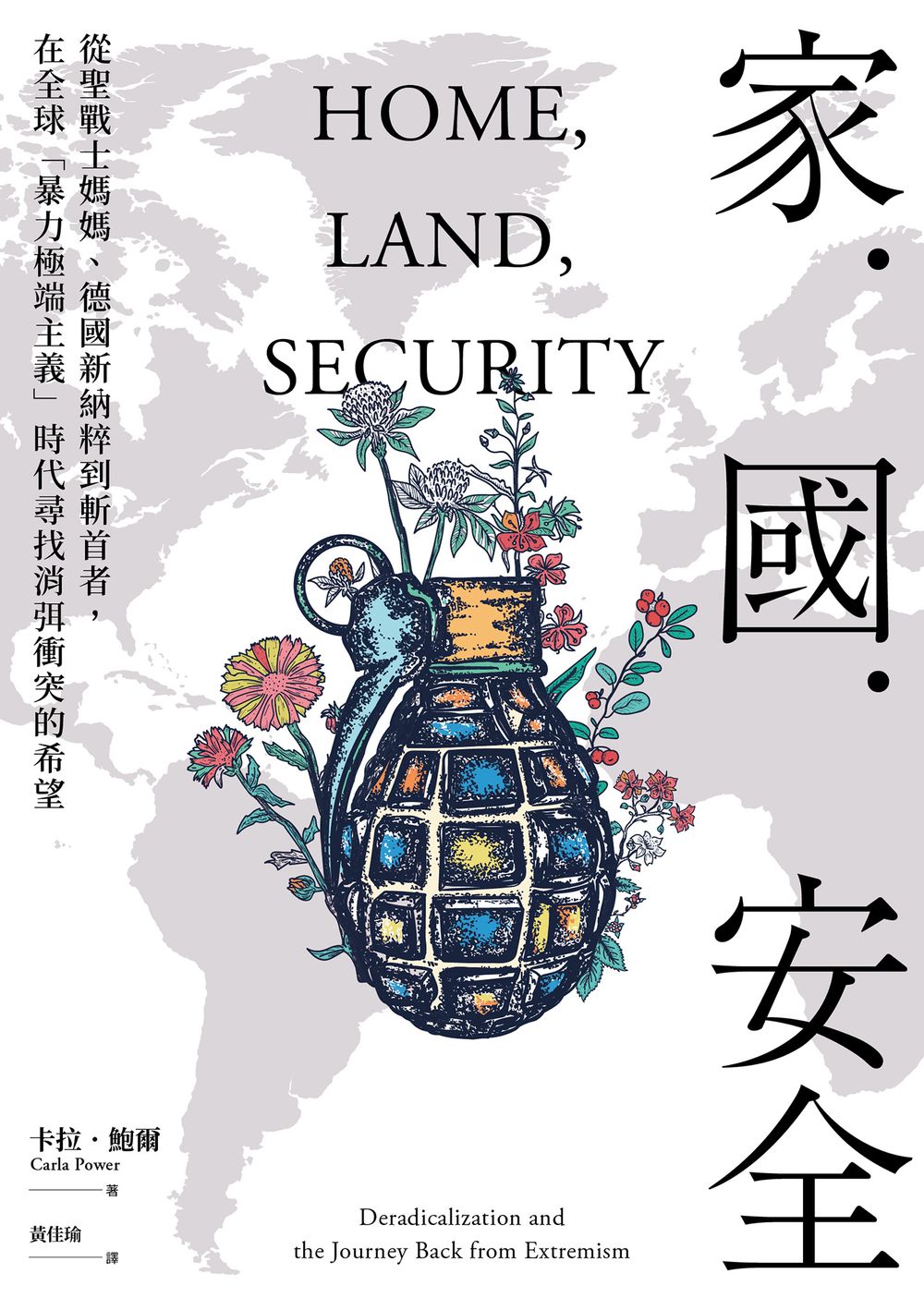

但《家.國.安全》的作者卡拉.鮑爾(Carla Power)拒絕用這單一且刻板的樣貌談論他們。她提供了一個複雜且多元的視角,讓人理解開柏爾-普什圖省當地,以及那些加入聖戰組織的人們正發生著什麼:「在西方,年輕人為了追求歸屬感、身分認同和刺激,加入從白人民族主義組織到暴力邪教等各式各樣的激進團體。許多人透過網際網路找到組織。但在巴基斯坦的年輕人並非如此。他們生活的這個國家,在2019年只有70%的網路普及率。薩巴溫的男孩之所以加入激進組織,與其說是為了尋找個人意義,不如說是因為斯瓦特地區的生活沒有前途可言。西方的預防計畫強調諸如無聊、疏離、種族歧視或伊斯蘭恐懼症等動機因素,相較之下,巴基斯坦男孩往往是基於物質需求而加入激進組織。套用薩巴溫一位心理醫生的話,那讓他們有『可以燒火的乾柴』。」

在巴基斯坦,社會結構使得加入激進組織成了一條出路,了解到這點後,便很難再用「加害者」或是「恐怖分子」這麼簡單的標籤,來看待這些加入巴基斯坦塔利班的男孩們。

跟隨記者的眼,終能發現:「真正可怕的是,每個人都有自己的理由」

不只是巴基斯坦塔利班的男孩,卡拉.鮑爾從自身所處的西方世界出發,描繪出那些被劃為「他者」的聖戰士們的模樣,告訴讀者,那個離開家裡溫暖被窩、投身入聖戰的男人,同時是個會用積蓄買下「符合道德標準開採的鑽石」給母親的貼心男孩;那些不願離開奈及利亞極端組織「博科聖地」(Boko Haram)的女性——該組織2014年曾擄走二百多名女學生——在原本的故鄉可能9歲、10歲就得被迫出嫁,只有在博科聖地裡,她們才能獲得(某種程度的)解放,選擇自己想做的事。

形形色色的聖戰士們,映照出各自身處的社會裡結構性的逼仄,以及更上一層,因不同地緣政治、「安全化」(securitization)政策下衍生出的歧視、霸凌如何讓人窒息。在西方許多國家,恐怖主義激起的安全化意識,令穆斯林的日常生活處處顯得可疑。

卡拉.鮑爾筆下的案例,從英格蘭、丹麥、印尼到巴基斯坦,再回到歐洲的德國、比利時,激進分子各有各的困境和不幸,隨著理解不同的前激進分子們,會發現:「聲稱恐怖分子也是正常人,意謂著他們並非瘋子或他者,而是依據他們的環境而行動。隨著我愈來愈深入理解通往激進主義的平坦道路——渴望歸屬感和冒險,渴望改造社會,渴望對抗家鄉、國家或世界的不公不義——我發現我納悶的並非世上為什麼有那麼多好戰分子,而是為什麼那麼少。」

當記者凝視:他者與我群的劃分,隔絕了「真實」

所謂的「他者」,竟是與「我們」如此相似。當我們開始聆聽對方的生命經歷時,有時會驚覺一個人掉落到另一邊,有時只是運氣問題。我曾訪問過毒品案件的當事人,單就判決結果來看,對方就是一個吸毒成癮、反覆入獄的傢伙。但判決之外,他是一個長年照顧行動不便年邁父親的勞工階級,因此常常睡眠不足,最後只能靠安非他命提神。把人關起來,或許(暫時的)解決了藥癮問題,卻沒能解決他的生活問題。

可是敵我的區分模糊了彼此的相似性,將非我族類推向「我群」之外。「不論作為關塔那摩囚犯,或美國無人機的空襲目標,或伊斯蘭國的戰士,聖戰士都活在法律和想像中的文明社會界線之外。」這種「去人化」的談論方式,阻絕了理解的可能,和對待的方式。

凝視真實的面貌,也才有進一步談論如何預防,以及如何協助那些曾參與聖戰組織而再度回來的人重新融入社會。

理解有局限,「不報導比做報導更難」

不過這不是一本童話故事,作者也誠實的提及各種去激進方案的失落,「出獄後的孤獨,以及難以找到有薪水的差事,或許會令重回聖戰組織變得太過誘人。」但即便這些社會復歸並不一定都能如願以償,它們仍是一股堅韌的嘗試,直面一個活生生的人所經歷的困境,並開著一扇門,讓對方知道終有這一選項留給他。

而作者也並不天真的一味幫各種去極進化方案拍手叫好。她總會在一段高潮迭起的故事後冷靜下來反省自己對待受訪對象的反應,思考自己是否落入一種符合美國夢精神的「浪子回頭」敘事裡,忽略了「尤其是國家背書的措施——承載主流政治文化的印記,因此對所謂的正常狀態,也存在著更教條式的看法。」

更誠懇的地方在於,卡拉.鮑爾坦承了自己凝視的邊界。她在一場「印尼和平銘文基金會」(YPP)為前恐怖分子舉辦的會議上遇見哈桑努丁,此人2005年和其黨羽在蘇拉威西島(Sulawesi)斬首了三名基督教女學生,把頭顱放進黑色塑膠袋。哈桑努丁為此坐牢服刑11年。

卡拉.鮑爾逃跑了,她閃避著他,「我被厭惡感淹沒,活生生澆熄我的理解意願。而我覺得,當我拒絕為哈桑努丁賦予人性,我的部分人性也受到傷害,它遏止了我對事物感到好奇、聆聽,以及為無法辯護者尋找抗辯理由的能力。」

同為記者身分,我知道大多時候,我們很難拒絕這樣一個充滿故事張力的受訪對象:他的惡行、他的動機,和他的回頭,多麼峰迴路轉引人入勝。但記錄下這篇故事,同時也是為他向世界開啟發聲的管道,讓他以「人」的姿態展現,讓他有機會為自己辯解。而在哈桑努丁面前,作者內在的道德界線終究讓她跨不出這一步。有時不報導比做報導更難,尤其是坦白自己因無法遏止的厭惡,最終選擇背過身去不願凝視眼前的人,讓報導留下一處空白,那是對身為記者的自己和對讀者都無法自圓其說的空白。

採訪中的「女性」身影

除了追尋「他者」,這趟旅程還分岔出一個有趣的觀察,在面對極端主義議題上,性別似乎是個特殊的分界。對比之下,「女性」更加的積極主動開啟各種對話的契機,不論是聖戰士的母親,或是罹難者的母親,都不會止步於自家發生的苦難前。「通常是母親撥打熱線電話、尋求諮商,並公開談論子女加入戰鬥的經過,以及她們本身的痛苦。若說哀傷驅使的ISIS戰士的母親向外發聲,它似乎對父親產生恰恰相反的效果,後者似乎會陷入沈默的憂鬱。一位悲痛的母親告訴我:『如果由我做主,我早就把事情說出來了。我熱切相信我們必須改變我們談論這件事的方式。但我得仔細體察我先生的感受,他會躲進他的洞裡,索性麻痺自己。』」

在我自己的採訪經驗裡,同樣也能感覺到「性別」作為一個變項,拉開男女間面對艱難處境時的態度和手段。雖然男性的政治參與性較高,但女性卻更能積極的開創及維護社會網絡,編織出一片安全網,透過分享經驗、共享資源和彼此陪伴來渡過難關。相較之下,男性更容易內縮在自己的角落,拒絕求助。

在居民多為遜尼派的開柏爾-普什圖省裡,女性更是社區的瞭望站,誰家男性開始出現迥異於往日的舉止,褲腳改短、蓄鬍,都成了她們覺察極端主義滲透入社區的蛛絲馬跡,那些加入民兵組織的不是別人,是他們的親戚、鄰居和朋友。「如果你想了解一個社區的治安狀況,問問當地的婦女,而不是警察。」

不同的歷史事件與報導,難題卻相同:相恨容易相處難

在閱讀這本書之前,我正在讀《什麼都別說:北愛爾蘭謀殺與記憶的真實故事》,書裡談的是1970、80年代,愛爾蘭北部的內部衝突最嚴峻的一段時期,以天主教為主流、追求與愛爾蘭共和國合併統一的共和派,和主要是新教徒為主的、效忠英國的聯合主義者之間的血腥鬥爭。年輕氣盛的新教徒成群結隊直搗天主教徒社區,打破窗戶、放火燒屋。天主教徒則用石頭、瓶子和汽油彈還以顏色。街道成了戰場,政治立場與宗教迥異之人在社區遭到排擠霸凌,被迫出走,像是一場小型的種族清洗。不同陣營內部的受害心理,讓共同體更加凝聚。

時空跳回當代。九一一後,美國明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯(Minneapolis)的警察會開車到索馬利亞社區晃來晃去,無緣無故對小孩動粗,並污辱伊斯蘭教。2002至2017年間,美國投入超過二兆美元預算用於打擊恐怖主義,而差不多同期的2000年至2014年,聖戰士激進分子人數翻了三倍。

有些西方國家,警察在清真寺、商場和移民社區對穆斯林進行監視。點擊錯誤的網站或在高中課堂說錯話,都可能令穆斯林成了可疑的人。在德國,新納粹造成的傷害不比伊斯蘭主義者來得低。右翼種族主義激發聖戰種族主義,恐懼成了分裂的動力,讓因害怕而憤怒的群體彼此對立。

遮蔽掉幾組專有名詞後,北愛爾蘭的衝突與如今劃分「他者」的劇情是否聽起來相似極了:對立的群組彼此互為因果,每一個決策與行動,都加強了對方反撲的動機。升高的衝突、愈來愈水火不容,對待異己可以殘忍,至死方休⋯⋯。兩邊的語言和面目愈來愈相似,像一組鏡像。

但到頭來我們要追問的不是「他們」怎麼了?而是「我們」如何共同生活下去?拚個你死我活並不難,難的是找到共同生活的平衡點。而共同生活的可能性,或許正源自於凝望彼此的意願裡,凝望之餘,有幸我們能為彼此卸下「他者」的身分,讓彼此自由。

呂苡榕

曾任職《今周刊》、《端傳媒》與《新新聞》,報導題材主要落在環境、勞工、社福等議題,近年著重於報導社會底層的多面向困境,目前就職於《鏡週刊》文化組。

延伸閱讀

回文章列表