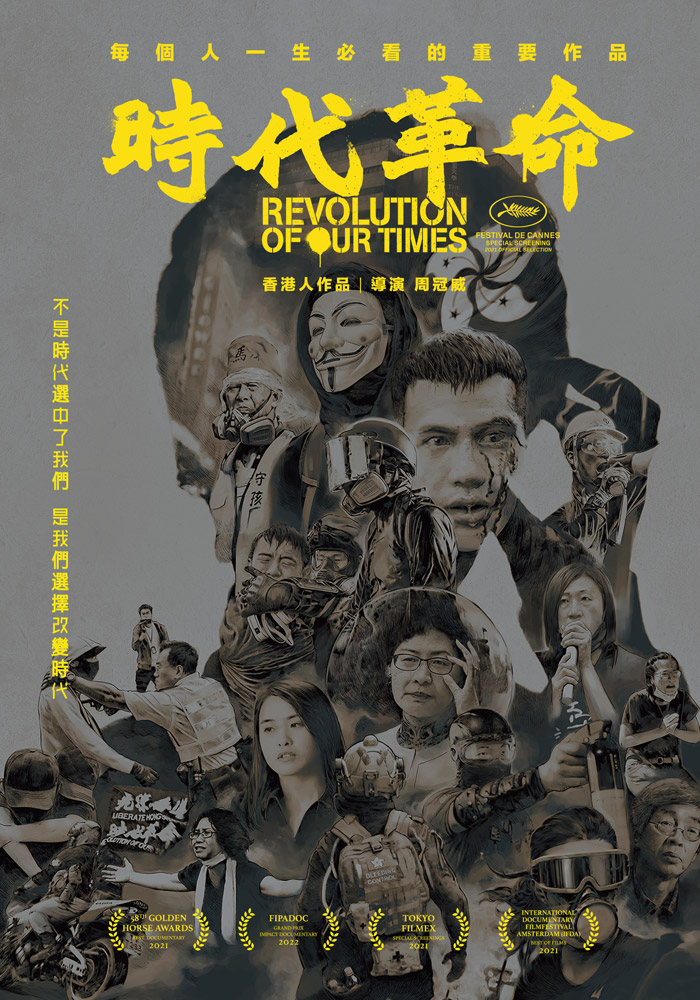

《時代革命》講座邀請導演周冠威(視訊者)、李怡(中)共同對談,張潔平(右)主持。

《時代革命》講座邀請導演周冠威(視訊者)、李怡(中)共同對談,張潔平(右)主持。

[講座文字整理]

時間:2022年3月18日19:30

地點:左轉有書

主講人:周冠威(《時代革命》導演,採現場連線)、李怡(時事評論者、《時代革命》受訪者)

主持人、粵語翻譯:張潔平(媒體人)

逐字:潘醇

編輯:夏君佩、莊瑞琳

__________________________

▌讓電影的討論傳回香港

張:今天非常感謝也非常榮幸能夠邀請到兩位很難得的嘉賓,一位是《時代革命》的導演周冠威先生,他現在人在香港跟我們連線分享。另外一位是《時代革命》紀錄片裡,訪問的一位很重要的當事人,香港著名的時評家,也是作家李怡先生,那他目前在臺灣……對,大家應該鼓勵一下。

李:我應該不用站起來啦?身體不好。

張:不用站不用站!其實李怡先生大概來到臺灣半年左右的時間,但中間有遭逢一場蠻嚴重的病,現在在康復中,所以目前也是非常難得,應該也是第一次在臺灣跟臺灣的公眾朋友們見面。

我們今天的主題會圍繞著《時代革命》。大家知道《時代革命》這部紀錄片在臺灣上映這麼長時間以來,已經突破了兩千萬票房,也是臺灣今年、至少可能是相當長一段時間內最賣座的紀錄片了吧。這個賣座的成績,我相信對導演團隊,製片團隊來說是非常開心的。

大家知道我們在紀錄片上映的同時,有另一本書是春山出版的《時代革命電影訪談錄》,裡面是其中15位受訪者蠻完整的、沒有完全收錄進紀錄片的訪談跟紀錄,也強烈推薦大家去進一步收藏,因為基本上你會在裡面看到很多,因為紀錄片是一個比較全景式的、大幅度的展現,有非常多細膩的、人物的心路歷程沒有辦法剪進紀錄片,都在書中有完整的收藏,所以很推薦大家。

我們今天準備了幾個問題,跟導演的交流會以問答的方式進行。Kiwi我就先問了。

我自己很好奇,Kiwi透過這種遠程連線的方式跟世界各地的觀眾做過非常多的交流,在各個影展的現場。我很想問你,如果有機會在香港,就是在此時此刻的香港,如果你跟現在的香港市民有機會交流拍攝這部紀錄片的想法,你會說什麼?而且考慮到我們是在一個有《港區國安法》約束的情況下,可能有些話不一定能說得這麼直接,如果今天這樣的場合是在香港的話,你想跟大家說什麼?

周:(粵語)

張:我來嘗試翻譯一下。Kiwi剛剛講到說,其實沒有這麼困難,電影在坎城上映之後他接受了非常非常多的訪問,在香港的大家也可以透過這些訪問看到他想表達的東西。他其實是不斷不斷地在接受訪問,在接受訪問的過程中從來沒有,或者是說不想要去顧及《國安法》這件事情。他特別講說,他不想開一個缺口讓恐懼進入他的心靈,他特別有意識地在抵擋這件事情,也盡量不要再想這件事情,他希望能透過這種大量的(訪談交流),現在當然(也)是……這一刻導演本人應該還沒有看過大銀幕的放映對不對?

周:(粵語)

張:對,導演本人也沒還沒有看到這個電影在大銀幕的放映,當然他也還沒有這樣的機會在香港面對面地跟觀眾一起交流這部片子,所以他再次強調說他接受這麼多訪問,也是希望這些訪問能夠不斷傳回給香港觀眾看。他也講到,如果有一天,他期盼著有一天在香港可以在大銀幕上看到這部電影,他就不會再接受訪問了,因為他想說的,都已經在紀錄片裡完整地表達了。

周:(粵語)

張:導演特別講到,如果講電影製作過程之外的事情的話,那在整個影片的製作過程中,他自己也是一個訪問者,他做了非常多的訪問,訪問了很多人,他從這些訪問中很強烈的感覺到他不孤單,他說「我不孤單」,他也希望這部片子能告訴大家,我們所有的人是站在一起的,最後好像還有一句話是不是?應該沒有了對不對。

周:可以了。

▌我們可能在這場抗爭經歷了最好的東西

張:Sorry,不是專業的翻譯不好意思。Kiwi我還有一個問題喔,你知道現在臺灣的觀眾很幸福,除了《時代革命》之外,能看到非常多香港的紀錄片,我們可以看到像《佔領立法會》、《理大圍城》,今年的TIDF會上《憂鬱之島》。所以自2019年以來,香港議題的紀錄,不管是電影還是紀錄片,其實都會愈來愈多在海外呈現,也會有很多觀眾把《時代革命》跟這些紀錄片去做比較。我自己也很好奇就是,你應該有機會看《理大圍成》對不對?在香港。

周:對,我有看過。

張:《理大圍成》其實有在香港公映過的,不是院線但是有公開放映過。其實這也是很多朋友的問題,就是《時代革命》跟同階段出現的這些紀錄片好像有一點不同,除了它的格局特別大,基本上是一個很完整的、最完整的一次紀錄之外,你在結尾特別強調「The end of the begining」,留了一個非常positive的結尾,至少是一個很積極的結尾吧,指向一個很積極的期待,好像並不願意讓這場你所記錄的運動停留在一個無解的狀態,而是有一個比較清晰的指向跟願望,這一點就跟《理大圍城》,或者是很多別的紀錄片很不一樣。想問問你做為導演對這一點是怎麼思考的?會不會擔心這樣的安排對影片本身的紀實性有挑戰?

周:(粵語)

張:感謝導演,導演特別講說,我在運動中有很大的創傷,但也收獲了非常多的意義,這些意義包含很人性光輝的部分,然後很多的團結,很多的互助,就是「大家在一起」的意義。雖然從大敘事上來說,會稱它是失敗的,但是他說他在這個運動中見到、找到人與人之間的關懷、團結的心,然後這些人性的光輝的部分給了他非常大的力量。他覺得做為一個紀錄片,不是只要記錄這些慘痛的部分,也想記錄他的感動,這種紀錄本身也是他所經歷的真實,所以特別在影片最後安排了「香港人」做為最後一個Chapter的名字。

他也提到說,這聽起來是一個最壞的時代,但我們可能有最好的抗爭也好、奮鬥也好,我們可能在裡面歷經了最好的東西,所以他特別講到說,我們不只是失去了很多,也得到了很多,這些東西可能是香港人能走下去最重要的資源……

周:(粵語)

張:導演提到說藝術是很寬闊的,就是紀錄片並不是狹義的新聞紀錄片,他認為紀錄片應該有個性、應該有立場、應該有看法,這也是他對自己紀錄片的期許,他希望紀錄片可以記錄下他對這場運動本身的願景,這個運動是有願景的,然後他也希望就像手足們在紀錄片的訪問中所闡述的自己的願景一樣,他希望為這些手足記錄下他們對香港的未來、對運動的未來是有希望的,導演希望能透過紀錄片記錄下手足的願景,他認為這也是這個運動並沒有一個很dramatic的成功或者失敗,或是這樣的一個結局,但這個願景就是它最好的一個指向。

▌我是因為走出來才有了勇氣

張:最後一個小小的問題喔,我相信大家如果有看到導演的訪談,因為你真的接受了超級多的訪談,我也很佩服你在所有的訪談裡都能盡量講得不一樣,但大家印象一定都會很強烈的,不管哪一個訪談,都會對導演的勇氣印象很強烈。做為一個還生活在香港的人,然後片子在海外上映,這個紀錄片裡有這麼多明顯在《國安法》的狀況下,是很敏感的點,然後導演完全不想要受到這個恐懼的束縛,去大聲地對全世界的媒體講話,這件事情本身是需要極大的勇氣。雖然你在很多訪談裡可能回答過類似的問題,但我還是想問一下,譬如說臺灣的很多觀眾其實大部分人沒有處在一個即時的危機中,大部分人沒有處在很大的壓力之下,我們是(身處)在日常生活中的,對這樣的朋友來說,你能不能分享一下courage勇氣這件事,讓你學會了什麼?為什麼勇氣這件事非常重要?對普通人來說,對可能還沒有在這麼emergency狀況下的人來說,為什麼我們需要練習這件事情?

周:(粵語)

張:導演說他確實接受了很多很多訪問,他都盡量在訪問裡講不同的內容,但有一句話他是一直、一直在重複的,「我不是因為勇氣才走出來,我是因為走出來才有了勇氣」。

他也講到說,原來在危險中,你如果觀察自己的感受,會發現原來在危險中你會慢慢習慣,你因為危險而做出的這種調適,你可能甚至會慢慢很適應這種跟危險共存的狀況,然後因此你可能就會已經失去了一點點的自由,或者你已經放棄了一點點的自由。導演很害怕自己處在這樣的狀況,他說當他覺得很怕,真的感覺到恐懼的時候,他會刻意地告訴自己要做多一點。也就是說,要先做、先走出來,然後才會有勇氣,他相信行動會產生勇氣。

所以他講到說,電影在坎城剛上映時,最初接受的幾個訪問他是很緊張的,在講話時心情是有擔憂的。但是做了一百多個訪問,愈講愈自在、愈講愈開心。所以,他覺得這個體驗本身有讓他理解到,就是要走出來才有勇氣。然後他也特別講到,他是一個創作者,一直想做一個藝術人、創作者,做為一個創作人來說,勇氣尤為重要,因為藝術本身就是要take risk,就是要冒險。他希望自己能夠成為更好的人,這是他對自己的期許,不是說這個時代如何,是希望自己能成為更好的人,希望自己每一天都能有進步,希望自己每一天都有勇氣去冒險。

非常非常感謝Kiwi,這個講得很好。而且我覺得對於每一個不用處在某種政治風險中的人,其實都是同樣適用的,就是行動其實會帶來勇氣,而藝術跟創作尤其需要這件事情。

周:謝謝你。

導演周冠威說,其實是行動帶來了勇氣。

導演周冠威說,其實是行動帶來了勇氣。

▌為歷史留下鐵證

張:你有問題想問李怡先生嗎?

周:(粵語)

張:我翻譯一下他的問題,他首先很羨慕李怡先生看了兩遍,然後就是李怡先生同時做為一個觀眾跟一個受訪者,這兩個身分他怎麼評價這部紀錄片?那我想李怡先生就可以直接開始您的分享。

李:那個,謝謝啊!導演。當然,看第一次是有點激動,而且鏡頭晃動我坐太前,有些地方沒有看得很清楚;第二次是整個看了,我……我是有點意見的啦,因為我覺得整個,在感動之餘,也覺得,好像你原來說是五個小時嘛,剪到兩個半小時,大概有些很重要的也剪掉了。比較來說,我想要做一些補充就是,覺得有些人不是真的在抗爭前線,譬如更多的市民在這個抗爭運動中參與那些場面,我本來希望看更多,因為很多人覺得好像都是在勇武的抗爭,但其實不是這樣的,真的是所有的和平手段都用盡了,兩百萬人都出來了,都沒有辦法改變的情形下面,才會有的。

然後整個抗爭運動也有人,只看到他們衝擊那個「藍店」(支持《國安法》的店家),市民怎麼講呢?我覺得有些市民講的東西,當時也使我很受影響的。譬如堵塞了紅隧的出口時,有些市民在電視上說「哎呀,我不能上班啦,真的很討厭啦」,我想糟糕了,這下子可能接下來那個區議會投票,民主派一定贏不了了,那真是讓我大為吃驚啊。結果原來建制派控制的那個選舉,民主派大獲全勝。我覺得那條長龍,去投票的長龍,如果拍出來的話,就可以看出整個運動對這個社會的影響其實是非常大的。

我非常佩服啊,這位導演的勇氣,當他拍這個電影的時候、問我訪問的時候,我真的覺得義不容辭。勇氣這個東西我來補充一下,勇氣其實是所有特質的根源,沒有勇氣什麼事情都做不到。智慧也是、藝術也是,勇氣就產生了一切。自由的祕密就是勇氣,你要得到自由,你需要有勇氣。現在香港的情況,很多人都說運動好像是失敗了,嗯,也可以這麼說,不過邱吉爾講過一句話:「成功不是終結,失敗也不是終結,只有勇氣是永恆。」所以我覺得呢,導演的勇氣跟……不僅是你啦,還有所有參與這個拍攝的人,還有所有站出來的人,他們的勇氣、智慧,使我重新又重溫了一次,2019年我整個的心路歷程。

那年呢,我83歲,我以為在香港經歷了那麼多,而且(做)傳媒都60年了,我認為我對香港已經非常瞭解,我認為沒有什麼東西我是不瞭解的,結果那一年我發現我自己很多很多事情不瞭解,所以影片再讓我重溫了這個過程,真是給了我新的覺醒。那年的運動,導演的努力把這件事情留下來了,其實就是一個鐵證,事實就是鐵證,自從有了攝影技術之後,人類一千年之後,都會有人要掩蓋事實,但是事實本身就是智慧。如果有人要掩蓋事實,有了攝影技術之後,我們靠寫文章想掩蓋事實都很難了,有了紀錄片之後,留下來就有了鐵證,你否認也沒有用,因為事實、證據、證人,都明擺在那裡,攝影機就擺在那裡,都拍下來了,你還能怎麼樣?那張臉,其實每張臉都會說話,那個臉是奸詐的、狡猾的、說謊的,其實是你可以看出來的。導演是不是呀?可以看出來的。然後那些人是真誠的、是純真的,你也可以看出來。所以我覺得非常了不起,這個電影來說非常了不起。如果香港,2019年是一個里程碑的話,那電影就是為這個里程碑留下的一個重要的鐵證,所以,我只能說,我非常感謝你。

周:謝謝、謝謝。

李怡認為,透過影像紀錄事實,事實就是鐵證,無法掩蓋。

李怡認為,透過影像紀錄事實,事實就是鐵證,無法掩蓋。

▌每個香港人都有心中的2019

張:導演,我正好想問一下,因為剛才李怡老師一開始就說嫌片子不夠長喔。

李:他最早是說五個小時,最早告訴我是五個小時。

張:所以從五個小時剪到現在這個兩個半小時,你到底剪掉了什麼?

周:(粵語)

張:導演講說,主要剪走的幾塊,有很大一塊是為了手足的安全,他特別提到說,在理工大學有很重要的一段場景,有很重要的一段訪問,是採訪跟拍攝到重要的手足如何走出去,還有走出去之後的事情。這些原本的訪問裡是有提及的,但因為這也許會提供一個線索,給警方(或者是什麼不知道),為了手足的安全,最後這一塊全部都剪掉了。

另外就是李怡先生提到的選舉畫面,尤其是最後這個區議會選舉的大勝,其實是側面證明了香港民意,幾乎主流民意是完全支持這場運動。導演提到,在這個選舉的過程,他其實有跟拍一個人物,但這個人物很不幸是大勝中少數一個輸掉的,所以就有點尷尬,最後就有點不合,沒有辦法放進去,我就不問是誰了。

導演,我也想問一下,因為這部紀錄片看得出來是想要留給後世的,就是剛剛李怡老師說的「事實就是鐵證」,十年、二十年以後,我要跟任何一個人講2019年的香港發生了什麼,我就讓他去看這部紀錄片。那從這個歷史的角度,你有做剪裁嗎?我的意思是,除了安全跟整個線索的考慮,有哪些部分是你覺得從整個歷史的角度去評價,或者是去沉澱這場運動的時候,最後沒有被放進來的枝節嗎?

周:(粵語)

張:導演提到說,有幾段很掙扎,最後沒有剪進片子的,比如有一個是在香港機場發生的大規模示威,因為當時的示威是爭取、得到了非常多國際媒體跟國際輿論的關注,而且也引起了很大的同情,因為在機場入境大廳,大家大概也沒見過這種在機場的示威,那他最後是沒有放進去的。當然也有一些意外,譬如說攝影師因為塞車去不到現場之類的,就是因為種種意外,最後可能沒有完整地記錄到,所以最後是被剪掉了。

我想剛才其實大家有看到,每一個香港人在看這部片子的時候,可能都有他們心中的2019,他們都會有心中2019那個最打動自己的畫面,那你也會看到這場運動留下來的紀錄,到現在為止還能存活的,其實真的不多,所以大家才對《時代革命》有這麼多的期盼。

每一個香港人在看這部片子的時候,可能都有他們心中最打動自己的畫面。(圖/《時代革命》劇照)

每一個香港人在看這部片子的時候,可能都有他們心中最打動自己的畫面。(圖/《時代革命》劇照)

我們在看片子的時候,才會覺得「咦,這段怎麼沒有放進去?」最後就算你拍八小時也是不夠的,因為我們經歷了整整六個月以上非常非常長時間的抗爭跟運動。想問問Kiwi,因為剛才李怡老師講到了「勇氣產生一切」,這真的很動人,非常震撼。無論是這個藝術也好,智慧也好,其實這一切的根源是來自勇氣,那我想問問你會不會有什麼回應在這個部分,就是回應李怡先生的話?

周:(粵語)

張:導演特別提到說,勇氣這件事情他也想補充一點,就是勇氣其實也是互相感應的,勇氣並不是一個沒來由地就從自己身上簡簡單單可以長出來的東西。在這個運動中間,他很強烈地感受到他不孤單,不孤單其實是讓人跟人之間的勇氣可以相互傳遞的重要前提,「我怕的時候有人陪我一起怕,那我就沒有那麼怕了」,然後你那麼勇武,我就陪你一起勇武,陪你一起走下去。就是這種互相的鼓舞、互相的創傷、互相的陪伴,同行的力量在這場運動裡就是勇氣。

剛才李怡先生還提到了片子裡記錄的臉孔,就是這個人大概是好是壞,是清純是怎麼樣的,其實鏡頭是騙不了人的。我看影片時印象也是很強烈,因為大部分的人是蒙面,大部分的人是只有露出眼睛……

李:但眼睛就夠了。

張:對對對,眼睛就夠了,眼睛是會說話的,你看到他的眼神是會有感覺的。然後中間有一位,應該是除了幾位比較有名的人物之外,普通人(沒有蒙面)可能就是Morning嘛,Morning沒有戴口罩,所以他也特別打動非常多的觀眾。我也想問問導演,在你拍攝的過程中,因為這也是很多攝影師,或者是很多紀錄片、紀實導演在這場運動中遇到很困難的狀況,就是大部分的人都沒辦法讓你看到他完整的表情,你只能捕捉他的眼神來跟他溝通,我想問問你對他們的眼睛,這個部分有沒有什麼場景讓你印象特別深刻?你是怎麼跟他的眼睛在互動的?在拍攝的那個當下。

多數片中人物只能露出眼睛受訪,急救員Morning是唯一露出全臉的。(圖/《時代革命》劇照)

多數片中人物只能露出眼睛受訪,急救員Morning是唯一露出全臉的。(圖/《時代革命》劇照)

周:(粵語)

張:導演講到,他很認同李怡老師剛才講的「眼睛就夠了」,就是對這個畫面來說,你要看見一個人,眼睛就夠了。但他想補充一個額外的事情就是,他所有的受訪者,在他訪問的過程中,都是答應要露眼睛的,可能會蒙面,但眼睛是一定會露的。但在影片剪輯跟播出的過程,因為從訪問、剪輯到播出中間經歷了《國安法》,到最後播出時,有一些受訪者已經要求眼睛也不能夠露出,需要戴著眼罩,就是需要戴著那個頭盔和眼罩,需要戴著防護設備,所以這是他當時覺得很遺憾、也很痛苦的一件事情。但是他也講到,有位手足也是受訪者,在看完剪輯後跟導演講,他覺得看不到眼睛好像也不是問題,因為這就是一個共同體。我們都是一個整體,我們並不會特別去強調任何一位手足。而大家就算沒有臉、沒有眼睛,但這就是一個共同體的感受,然後導演也覺得,在這種每個人都蒙面、每個人都匿名的狀態下,好像這種共同體的感覺反而更加出來。

周:(粵語)

張:導演也補充說,全部都蒙面其實會有另一個效果,會讓觀眾感受到那種危機感。你看到所有的人都是從頭到腳都蒙得緊緊的、所有地方都遮住,會感覺到那種充滿危機的感覺,你會感覺到受訪者可能會坐牢、可能會遇到危險。然後這種危機感,會讓你跟他感同身受。

《時代革命》紀錄片、訪談錄

延伸閱讀

回文章列表