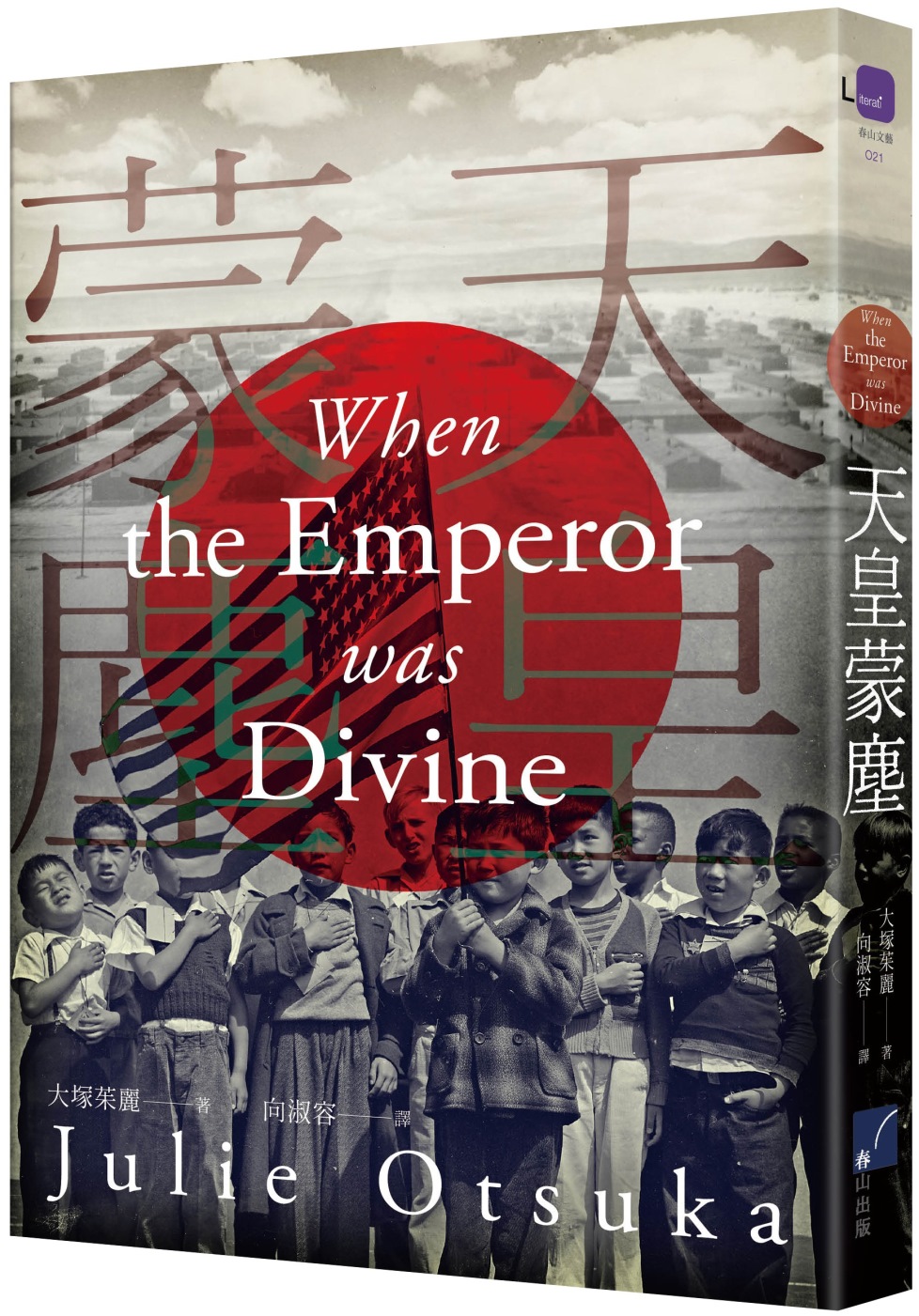

大塚茱麗(Julie Otsuka, 1962-)原修習繪畫,後走上寫作之路。她的第一本長篇《天皇蒙塵》曾獲美國圖書館協會艾力克斯獎及亞裔美國文學獎。(攝影/Robert Bessoir,提供/春山出版)

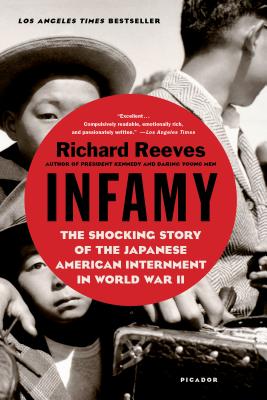

1941年12月7日,日軍空襲太平洋歐胡島的珍珠港,揭開了太平洋戰爭的序幕,也是日裔美國人噩夢的開始。美國西岸超過11萬名日本人與日裔美國人被視為國家的敵人,不分性別、年齡皆送到各地拘留營(但日裔美國人認為這就是集中營),圈禁超過3年,直到二戰結束才返回家園。這就是《天皇蒙塵》故事的背景。

《天皇蒙塵》是大塚茱麗的第一本小說,她以母親小時的親身經歷為本,寫出這個既詩意又殘酷,簡練卻充滿細節的獨特作品,2002年出版就備受各界好評,也獲得文學獎項,提醒世人這個發生在美國的違反人權事件不該被遺忘,美國一直到1988年雷根政府時期,也就是超過40年後才對日裔美國人進行補償。

Q:從訪談得知,妳在走向小說創作之前,與繪畫創作有很多年的掙扎與拉扯關係,在耶魯大學修習的是藝術,到中西大學研究所讀的仍是繪畫創作,但三個月後就放棄,幾個月後妳到紐約,仍舊難忘情於繪畫,因此到一間藝術學校就讀,但兩年後再度撞牆,在陷入低潮後就此放棄。曾有三年時間每天早上散步,下午至附近的咖啡店讀書,因此開始萌生寫作的念頭,並至哥倫比亞大學的創作寫作課程拿到碩士學位,當時畢業論文寫的兩章內容,後來發展成2002年出版的《天皇蒙塵》。想請問的是,在許多寫作的路徑中,為什麼選擇的是小說?而不是詩或散文,甚至是非虛構寫作?小說這個文類對妳而言有何特殊意義?

A:小說對我而言確實很特殊。我覺得小說很原始,而且很迷人;歸根究柢,也許是因為我們的祖先圍著營火說故事,而我的大腦似乎天生就想要和他們一樣。我向來喜歡創作——無論是用手(繪畫、雕塑)或用文字(故事)。創作是讓我思緒迸發、彷若神經元放電的要素。就算我嘗試寫非虛構文類,最後也經常寫成小說,因為我發現自己在過程中不斷修飾文字與杜撰情節。

所以不寫小說的時候,我喜歡做什麼?答案就是讀小說。沉溺在好故事當中無法自拔是最愉快不過的事了。

Q:妳一直都是在The Hungarian Pastry Shop讀書寫字嗎?後來發現我很喜歡的作家塔納哈希.科茨(Ta-Nehisi Coates)也是在這家咖啡店寫作。這是家什麼樣的咖啡店?那意味著妳還是用筆寫作,而不是直接在電腦上打字?

A:塔納哈希跟我是朋友!我很喜愛他的作品,他的文筆有如歌唱一般,流露出美妙的韻律。我們多年前就在這家咖啡店認識的。這家店是寫作者的好去處,原因如下:一、不放音樂(有助於專心思考)。二、不提供電源插座(也就是不方便使用筆電,所以只有人與書稿,中間沒有螢幕)。三、可以無限續杯咖啡(寫作者的燃料)。此外,店裡有一種特別的氛圍。很多富有創意的人都會去那裡——作曲家、編劇、小說家、數學家、歷史學家、哲學家、詩人。我很喜歡與他們的「能量」為伍。我獨自一人,卻不孤單。那裡的每個人都在埋首進行自己獨有的計畫。

我從不帶筆電去那家店。通常我都會帶最新版的紙本書稿,仔細閱讀並手寫批注。如果要寫新的情節,我會用鉛筆寫在紙上,回家後再打字存檔。

在 Instagram 查看這則貼文

Q:妳曾提過,書寫跟戰爭有關的事情,一直到很晚才浮現,在成長時期,母親偶爾會提起集中營歲月的片段。等到妳開始著手寫作時,母親已經有初期失智症的問題。妳寫作時如何越過這些歷史記憶的空白,掌握細節?妳還記得第一次知道這個家族記憶的感受嗎?是否還有恐懼留在妳的家族裡?

不同於《閣樓裡的佛》有大量口述歷史與研究為基礎,《天皇蒙塵》有更多家族史的部分,妳如何去回溯家族的經歷?妳曾在《新聞週刊》(Newsweek)寫道,是在《天皇蒙塵》出版後才前往托帕茲沙漠(Topaz)看集中營遺跡,因為在這之前妳一直抗拒去看這些地點,如果重新再來,妳是否會在寫小說的過程中先去走訪這些地方?

A:我是先把我在家母罹患失智症前從她那裡聽到的零碎片段寫出來,再運用我自己收集的資料去填補每個片段之間的空白。我從許多資料來源得到極大的幫助,像是日裔美籍人士的口述史,以及關於集中營的歷史記述。此外我認為多羅西亞.蘭恩(Dorothea Lange)拍攝的照片和集中營流出的畫作格外有用,因為我是很視覺性思考的人。

我其實不記得初次得知家族曾有這種經歷時的感受。某種程度上,我小時候知道這件事,但不是真的理解。家母偶爾會對我提起「營區」,所以我知道她在那個地方住過,但是我一直以為她說的是夏令營。沙地、陽光、排隊領取飯菜,夏令營的要素都湊齊了。等到我稍微大一點,才明白她說的是戰俘營。不過我無法明確指出我恍然大悟的時間點。

我家人對這段經歷感受到的不是恐懼——我們都認為不會再遇到這種事了——而是哀傷。為逝去的那些年、枉費的那些生命、破碎的那些家庭感到哀傷。

這張照片攝於1942年4月29日,舊金山南邊的聖布魯諾坦夫蘭賽馬場。大塚茱麗的外婆、媽媽與舅舅恰好被攝影師多羅西亞.蘭恩拍到他們抵達的一幕。外婆野坂豐子似乎在詢問什麼,8歲的舅舅幫媽媽拿著手提包,背著水壺。至於大塚茱麗的媽媽則剛好轉過頭去,只露出頭髮與一點點臉頰。就在他們抵達的前兩天,賽馬場才剛改裝成安置中心。(Dorothea Lange攝,提供/春山出版)

1980年代晚期某天,我們找到一盒我外祖父在二戰頭一年間寫給妻子和小孩的信。盒子放在我外祖母家的壁爐裡,她打算在搬出那棟房子時把信燒掉。我外祖父當時被聯邦調查局逮捕,並先後囚禁在好幾間不同的「危險敵國人」集中營。他寫的信讓我得以穿越時空,逐字逐句地追尋部分家族歷史的軌跡。那些信經過美國政府審查,所以必定有很多話沒有寫出來,但是助益仍然很大。

我本來就想等到寫完《天皇蒙塵》再造訪托帕茲。我需要先在腦中憑著想像,一磚一瓦、一點一滴地將集中營建構起來。然而我終於造訪托帕茲的時候,感覺跟我想像中很相近,所以我知道我對那裡的認知很準確。

小說中,主角一家人是以大塚茱麗的家族為原型,他們在前往猶他州托帕茲集中營前,先是被送到舊金山南邊的坦夫蘭賽馬場安置中心,並在這裡待了幾個月。他們就住在像這樣的畜欄改裝的房間中。(Dorothea Lange攝,1942年4月29日,提供/春山出版)

坦夫蘭總共有18個公共食堂,每天供三餐給8千人,餐食的準備與服務工作都由這些被撤離者擔任。每天三餐時間是安置中心的重要大事。(Dorothea Lange攝,1942年6月16日,提供/春山出版)

Q:妳曾經想過把讀過的材料寫成非虛構的書嗎?同樣的材料用虛構或非虛構書寫,可能會是全然不同的作品。妳如何看待歷史真實與虛構之間的張力,尤其妳的兩本作品都奠基於大量歷史細節。

A:我從未想過要寫非虛構的書。我認為,虛構的故事能以一種歷史描述做不到的方式,讓時間慢下來。虛構的故事能讓讀者體會活在歷史中的某個特定時刻,會是什麼感受。

但是若要撰寫與歷史相關的虛構故事,就必須做好研究,清楚理解史實,否則會有讀者發現錯誤,那麼這個故事的「魔法」就破滅了。我的方法是研讀大量史實,讓自己有信心能把故事說好。但是我真的開始寫作時,只會通篇略微提及這些史實,讓讀者有一種「身在其境」的感覺。我不想在小說裡加上太多事實,我只是運用事實去創造出時間與地點的氛圍。我的焦點主要是在書中角色的心理狀態上。

Q:從《天皇蒙塵》到《閣樓裡的佛》,「疊加」似乎是妳寫作的特色,某種程度上也是繪畫一般的技法。在《天皇蒙塵》,從逐步展開的母親、女兒、兒子到父親的視角,除了經歷一段拘禁的過程,也在這種視角的疊加中,將當時的時空情境立體化。到《閣樓裡的佛》則是用疊加出來的「我們」,代表受害的每一個人,這種一為多,多為一的彈性視角,相當成功地創造了每一個人物的獨特性與普遍性。妳是怎麼發展出每個作品的敘事與腔調?

A:在《閣樓裡的佛》使用「我們」來表達,讓我說出來的故事遠比只用一個角色來描述還要全面得多。讀者是透過累加的故事與心聲來瞭解整體狀況,這確實和繪畫很相似。我以前畫畫時,都會先在畫布上勾勒出場景的草稿,然後慢慢帶出細節,直到一切都變得清晰。沒有哪個細節比其他的細節重要,正如沒有哪個女性的故事比任何其他女性的故事更重要。

Q:在這兩本作品中,有比重相當重的女性描述,尤其《閣樓裡的佛》幾乎是以女性為中心的小說,妳是否特別著重於女性處境的思考?《天皇蒙塵》裡除了女性還有孩子的眼光,似乎都刻意挑選了歷史中少數族裔裡的弱勢者,讓他們發聲。

A:我對女性的心聲很感興趣,也很關心少數族群的想法,我們不常聽到他們的聲音。因為這些聲音在「官方」的歷史描述中經常被忽略。歷史絕大部分由男性書寫(在美國是白人男性),描述的對象也是男性(白人男性),彷彿歷史只有在白人身上發生過。不過現在情況變了很多,我們終於也開始傾聽那些一直以來被邊緣化的族群有過哪些遭遇了。

Q:《天皇蒙塵》有個特殊而強烈的結尾。原本在前面的書信往來當中非常平靜的父親,突然轉為憤怒。對讀者很具震撼力。事實上,《閣樓裡的佛》最後一章也有同樣的效果,當所有的日本人都消失之後。這似乎是一種對壓迫的反擊。妳為什麼做這樣的安排?

A:我喜歡在我的書末尾安排出人意料的轉折。《天皇蒙塵》的前面幾章看似沉穩,但讀者可以感覺到備受壓抑的情感在表面下起伏。到了最後一章,那份壓抑的情感終於爆發,能讓人感到滿足,也覺得合適。

在《閣樓裡的佛》的最後一章,我要探討白人城鎮的居民在所有日裔鄰居都被送走後,會有什麼感受。《天皇蒙塵》進行巡迴宣傳時,我遇到很多經歷過二戰時期的白人說「我都不知道有那回事」。我心想,真的嗎?他們怎麼可能會不知道?我在最後一章就是想要——也需要——回答這個問題。

Q:雖然妳曾經提到,從小家裡都是說英文,自己已經是不會日文的一代,也很少回到日本的親戚家。不知道是否能談談妳個人在成長過程中,做為在美國出生長大的日裔美國人,是否依然感受到身分上的偏見與困境?日本小說家山崎豐子的《兩個祖國》,同樣描述二戰時日裔美國人的特殊處境,就妳的觀察,對你們這代或更年輕的日裔美國人來說,還會有兩個祖國的問題嗎?

A:我不認為我這一代或者更年輕的世代覺得自己處在「兩個祖國」的狀態下。我這一代(移民第三代)是不折不扣的美國人。我們在這裡出生,我們的父母也是;我們不會說日語(因為父母不希望我們學日語),而且很多人沒有去過日本。我們認知的國家僅有美國。日裔美國人與其他人種通婚的比例也非常高,所以我們同化得很快。

我小時候——很小,那時候是1960年代,我還在上小學——常因為外貌和別人不同而被取笑。當時美國的亞裔人口還不到100萬,所以我在一個很「白」的美國長大。但是隨著我年歲漸長,情況也有所改變。外表和我相似的人一年比一年多。現在美國的亞裔人口已經超過2300萬了,亞洲人占了全美人口的7%,也是增長最快的族群。成年後我不太有被歧視的感覺,唯獨這個國家的亞裔女性經常被異國化和過度性慾化(hypersexualized)這點除外。但是我沒有被別人公開冒犯過。

但是現在的感覺就不同了,因為前總統川普的「中國病毒」、「功夫流感」等言論激起了針對亞裔美國人的仇恨攻擊。反亞裔情結一直都有——然而都是默默地存在於表象下,直到現在。川普突然默許人民公開發洩他們對亞裔人士的仇恨。目前我已經不再搭乘地鐵——不是因為新冠肺炎,而是要避免遇襲。

Q:關於美國官方與社會輿論如何看到過去這段日裔美國人監禁的歷史,如果接觸過美國的法律史,一定會知道是松豐三郎(Fred Toyosaburo Korematsu)的訴訟案,是松先生曾因拒絕到集中營被判刑,奮鬥了40年才終於獲得名譽恢復,雖然在聯邦最高法院的判決仍然沒有被撤銷。而美國政府也在1988年雷根總統期間,以每人2萬美金補償被拘禁過的日裔美國人。妳如何看待這個議題在美國的發展,覺得美國官方與社會是否已有足夠的反省?

A:是松案是全美國法學院的教材,但是一般美國人並不知道是松豐三郎這個人,很多人甚至對日裔美國人在二戰期間的遭遇一無所知。許多美國史的書籍都沒有提及這段歷史,如果有的話也只用一兩句話帶過,頂多一段。我會知道是因為我到全國各地與年輕人對話,而很多年輕人說他們是讀了我的小說才知道那些集中營的事。

我認為我們這個社會並沒有從過去學到教訓。我們對歷史的無知相當可怕。很多人不知道美國南方實行《吉姆.克勞法》期間對黑人動私刑的事、美洲原住民遭到奴役的事、日裔美國人遭到監禁的事,還有1882年之後中國人遭到禁止進入美國的事。很多「隱藏的歷史」都沒有人教。不過由於2020年喬治.佛洛伊德(George Perry Floyd)遇害,以及疫情期間亞裔人士遭到攻擊,情況開始變了。歷史論述開始有了新的框架。

日裔美國人爭取轉型正義的過程中,是松豐三郎是最有名的案例之一。是松因拒絕撤離遭判刑,後緩刑5年,是松一家人後來也被送到托帕茲。是松不服判決不斷上訴到聯邦最高法院,還是敗訴,一直到1983年才重啟案件,並獲得地區法院撤銷原判決。圖為1983年宣判勝訴後的記者會,中坐者為是松,左為律師南戴爾(Dale Minami),右為加州大學聖地牙哥分校的教授艾朗(Peter Irons)。(Wikimedia Commons)

Q:《天皇蒙塵》被45家大學指定為新鮮人讀物,我很好奇美國市場與讀者如何閱讀妳的作品,以及妳的作品在國際市場的狀況,比如《閣樓裡的佛》在法國就被改編成舞臺劇。這些書在日本的情況又如何呢?

A:美國這邊對《天皇蒙塵》的反應極度正面。原本不知道日裔美國人遭監禁一事的學生會問為什麼沒有人教他們這段歷史。他們似乎也渴望知道更多。法國有很多人關注我的作品,《閣樓裡的佛》在那裡是暢銷書,在義大利和德國也很受歡迎。不過德國那邊一開始對《天皇蒙塵》沒有興趣,這讓我很驚訝。猶太人與日裔美國人在二戰期間的遭遇顯然很類似,所以我以為德國一定會是最關注《天皇蒙塵》的國家,但是這本書一直到2019年才在德國出版,出版社還是瑞士的。至於日本,我原本也以為自己的作品會有很多人關注,但是有興趣的人並不多。所以哪些國家對你的書有興趣,哪些國家不會,根本就不可能猜得到!

Q:妳曾經提到第三本作品可能會跳脫歷史題材,轉向一個關於失智症與游泳的故事,不知道是否能向期盼已久的讀者透露一些,目前正在工作的新書內容呢?

A:是的,我的第三本書剛完成定稿了!預計2022年2月由克諾夫(Knopf)出版,書名是《泳客》(The Swimmers,暫譯)。這本小說和我的頭兩本迥然不同——比方說,前半部的地點設定在一個游泳池裡——故事年代也和現在比較接近。不過這本書也用一種意想不到的方式,成為我「三部曲」作品中的第三部。第一部就是《閣樓裡的佛》。游泳池的其中一名泳客是罹患失智症的日裔美籍女性,童年時期曾遭到監禁。

延伸閱讀

回文章列表