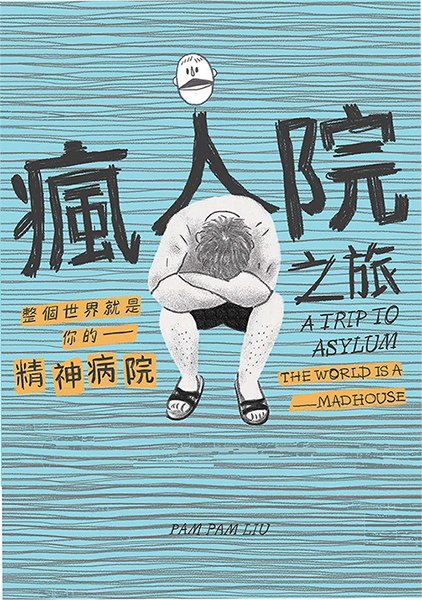

如同《瘋人院之旅》書名與副標清楚表明,這是一個發生在「瘋人院」/「精神病院」的故事,但神奇的是,綜觀全書三百多頁篇幅,精神科醫師的身影——這個被整體社會賦予專業身分來面對與介入人類瘋狂與失序的角色,只出現在一頁,像是個龐大機構內無個性、無面孔、可有可無的行政人員之一。

經過許許多多先行者在醫學與科學領域投注的努力與去污名化過程,難以理解的幻聽、幻覺、極端的憂鬱、無來由的憤怒與暴力⋯⋯種種干擾自身、旁人與社會的情緒與行為問題,逐漸被分類、定義與治療:無論是開立藥物、以談話進行的心理治療或評估送入急/慢性病房住院,精神科醫師都在其中扮演著決定性的關鍵角色。在更廣泛的社會層面,包括近年在台灣不時發生疑似精神病患隨機殺人事件後,精神科醫師所做的司法精神鑑定,更往往是直接影響法官判定被告減刑或無罪的關鍵。

簡單來說,瘋狂與否,精神科醫師說了算,已經是當代社會放諸四海皆準、理所當然的常識。但當我們踏入《瘋人院之旅》這間沒有特定時空背景的「瘋人院」/「精神病院」後,赫然發現裡頭是一個不用吃藥、沒有醫師與護理人員的化外之地。

精神病患可以自發的社交、交易物品、舉辦生日派對,各式各樣人際關係在封閉的療養院空間內發生,甚至還能抽菸、用(清潔液當作)迷幻劑、看清涼雜誌自慰、在品味獨具的個人房裡愜意翻閱書刊聽搖滾樂,甚至隨意對其他病患嗆聲、以暴力宣洩情緒、進行「人與人的連結」⋯⋯在一般精神病房裡,鐵定會被醫護人員或警衛保全強力壓制,並約束起來帶送進「保護室」的種種脫軌行為,在這裡都可以自由自在的任意而行,病房日常生活規則跟精神科醫師一樣,全都不存。

(圖/《瘋人院之旅》)

(圖/《瘋人院之旅》)

描繪或呈現精神病房內人性樣貌的作品,在東西方所在多有,從最經典的《飛越杜鵑窩》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)、也由小說改編為電影的《女生向前走》(Girl, Interrupted),以及中國導演馬莉近5小時的紀錄片《囚》,儘管呈現禁閉場域內的患者/瘋人的角度各有不同,但精神科醫師/治療者的存在都不可或缺,他們猶如這群瘋人長久以來與正常、體制、社會對抗或妥協的象徵,精神病患並藉由此一過程建構身分認同。但在《瘋人院之旅》中,此一古典的二元設定(瘋人/醫師、異常/正常、瘋狂/理性)卻完全被架空,取而代之的,是幾乎「無政府」狀態的病患互動與病房場景。

哪來這麼人性的精神病院?其實這並非作者的空想,此一猶如「精神病患烏托邦」的地方曾經實際存在。

首先是思想上的,上世紀1960年代的歐美國家,由於大型精神病院收容人數持續增加,照護品質低落、病患人權堪虞等問題叢生,加上適逢反建制的反文化運動(Counterculture)風起雲湧,一場「反精神醫學運動」(Anti-psychiatry)應運而生。

在大西洋兩端,知識界旗手揭竿揚起批判大旗,法國哲學家傅柯(Michel Foucault)在1961年出版首部鉅作《瘋癲與文明》,從歷史考察理性世界對於瘋狂的控制與驅逐;同年在美國,社會學家高夫曼(Erving Goffman)則出版《精神病院:論精神病患與其他被收容者的社會處境》,詳細分析精神病院以及如監獄、軍隊、寄宿學校等「全控機構」內,被收容者扭曲的日常生活細節。

義大利精神科醫師巴薩格利亞。(圖/wiki,攝影MLucan)

義大利精神科醫師巴薩格利亞。(圖/wiki,攝影MLucan)再來是現實中的變革,以往動輒收容上千名病患的大型精神病院,也因為政府財政不堪負荷,1960年代後期開始紛紛關閉,在英國與美國開啟一波去「機構化運動」,長期不見天日的病患回歸社區;在1970年代義大利北部亞德里亞海岸的濱海城市的里雅斯特(Trieste),則達到了人類歷史上「解放」精神病患的最高峰,受到傅柯、高夫曼、現象學與存在主義強烈影響的精神科醫師巴薩格利亞(Franco Basaglia)為了打破病患與治療者的權力關係,捲起袖子與他們生活在一起不分彼此,病患不被視為異常的瘋子,組織密集討論會議實踐直接民主,精神病院甚至成為一場集體行動與藝術的場域,美國自由爵士樂手歐涅.柯曼(Ornette Coleman)、後獲得諾貝爾文學獎的義大利劇作家達利歐.弗(Dario Fo),都曾在裡面表演過,病患與藝術家還一起動手打造一隻四公尺高的藍色馬塑像(Marco Cavallo)——紀念曾為這座病院效力的忠實老馬,將它推出病院大門,在嘉年華會的氛圍中遊街,以精神病患的姿態,重新占有城市。巴薩格利亞的理念迅速感染全義大利,最終達到了政治上的革命,義大利政府在1978年通過180號法案,關閉全國所有精神病院。

現今精神疾病的多元治療模式中,強調回歸社區、嘗試實驗的會所(Clubhouse)或同儕支持模式,很大程度都可回溯當年這股「將病人從既有精神醫療體系解放出來」的思潮與實踐經驗,然而,戰後全面移植以美國精神醫學會(APA)訂立的DSM診斷系統、將精神疾病視為純粹醫療問題的台灣,無疑對這一段影響深遠的歷史脈絡是空白而陌生的。

Pam Pam Liu的圖像小說,在精神疾病主題的創作與討論方興未艾的2020年破殼而出,不一定是偶然。從每個章節段落前的手寫筆記,就稍可窺見埋藏其中的密碼。她多次引用高夫曼《精神病院》一書裡的句子,在第14章前,還引用英國反精神醫學運動大將連恩(R. D. Liang)的話語,這些筆記對照著圖像故事裡的場景,迂迴地穿越一大片空白荒漠,來到精神病患重新拿回主體的世界。

在這個擺脫醫療霸權的世界裡,瘋狂不全然是生理因素,而是必須直視的創傷根源,而治療的任務,則肩負在同樣有著疾病經驗、被社會與家庭放逐到療養院的其他同儕身上,「治療他吧!大家一起治療他吧!」

(圖/《瘋人院之旅》)

(圖/《瘋人院之旅》)

而最終,治癒的希望並未實現。如同當年如火如荼的反精神醫學與去機構化運動後,非但沒有成功賦予病患更高的自主性,且由於社福體系配套不足,造成大批流離失所的遊民與罪犯,病況嚴重者只能重複進出醫院,弔詭地形成「旋轉門」效應。

《瘋人院之旅》以一種反烏托邦的視角,帶領我們見證烏托邦的幻滅。

延伸閱讀

女生向前走

女生向前走 紀錄片:囚

紀錄片:囚

回文章列表