睽違七年才推出新書的顏訥,帶來散文集《假仙女 FAUX-CUL》,法文書名 FAUX-CUL(虛偽)可直譯為「假屁股」,中文書名則可任意斷句,假仙/女,假/仙女,顏訥以身試命,寫出女性身體無所不在的羞恥感,心徬徨於歧路,靈則是在不同的算命聲腔中飄搖。

顏訥應是最能代言《論演員的自我修養》這本書的人,每一樁小事她都視為搏命演出,在生活中實踐史坦尼斯拉夫斯基的方法演技,而且很怕冷場,幾年前的直播說書節目「作家事」裡,她好像自任龍套與撿場工作,總忙著替大家收邊;客座「違章女生」Podcast也習慣一邊提問,一邊隱沒到壁紙花紋中,進進退,退退進,恰恰的節奏,蚌殼精開蚌式的快閃自曝。她這奇妙的進出,像舞台隱蔽處跳出來的紙老虎,放完炸藥放煙花,煙霧中「嗖」地又逃回背景,不吱一聲等著下個回合的出擊。

顏訥認為站在舞台邊說話是自己比較舒服也擅長的,她說起小時候參加音樂班的可怕經歷,有一次成果發表,老師選她擔任口風琴前奏,明明排練很多次,結果大幕一拉開,她卻吹不出第一聲,導致後面小朋友都潰散了,噗噗噗亂吹一通。而寫散文,她也習慣拉開距離審視自己,「散文是一種容許近身搏鬥又能隔岸觀火的文體。站在舞台中間說自己,是我不擅長的事,矛盾的是,我也寫了很多靠近『我』的事,之中產生的解離感讓我寫得很慢,寫的過程也是不舒適的,但現在我很感謝那個不舒適感沒有讓我衝得太快。」

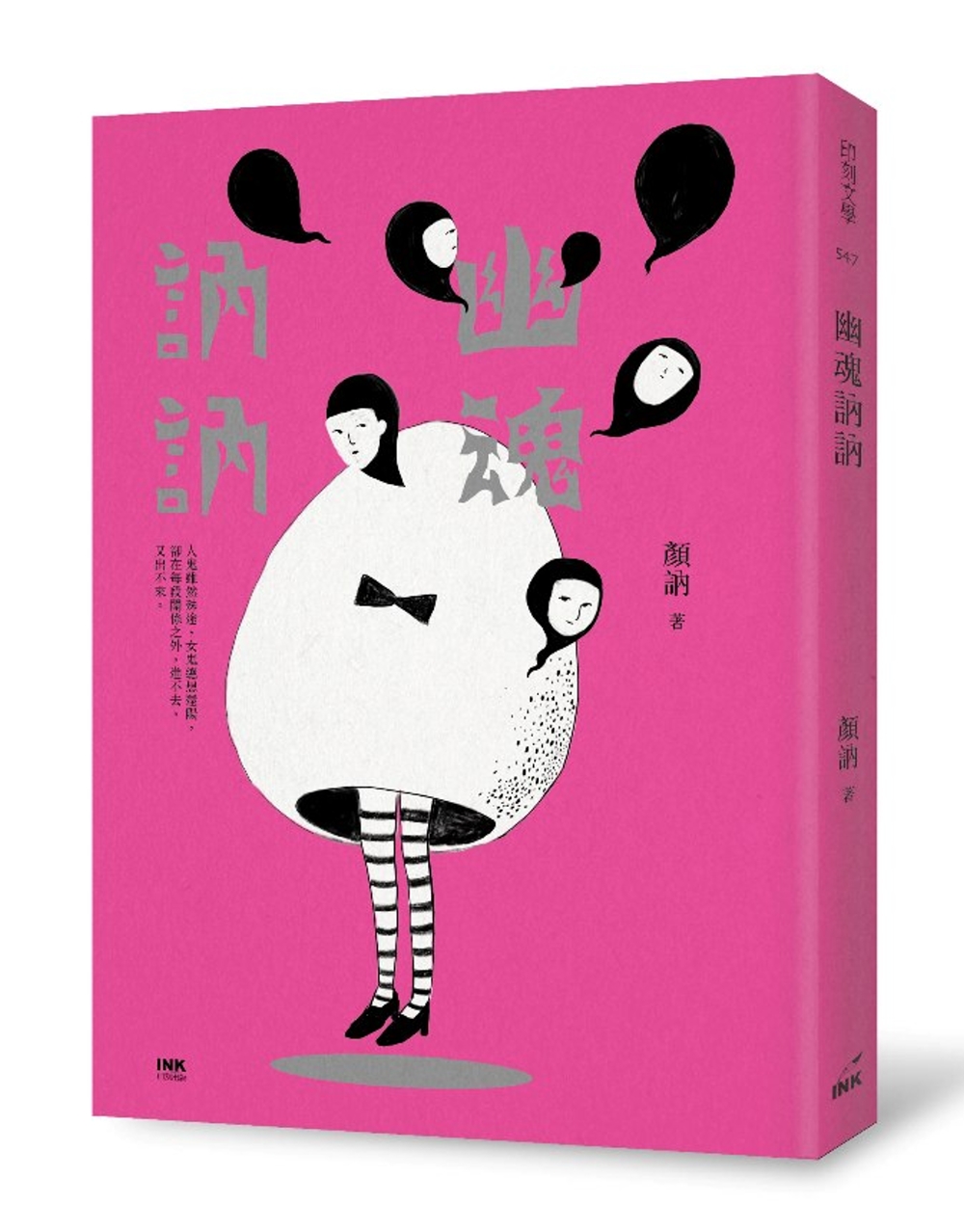

上一本散文集《幽魂訥訥》,顏訥還在找發聲位置,起初是用比較整齊的方式寫,後來她觀察自己平常口語最擅長什麼,「我覺得好像女性寫作者不太被期待在寫作裡面表現幽默感,因為我喜歡說一些荒唐事,上一本書後半段我嘗試尋找幽默感,雖然風格有點不一致,但我想抓住的正是我這一代人卡在一半、不上不下的感覺。」

到了《假仙女》,不斷變換舞台位置的寫法,讓她有空間調整遠近焦距,創造出一種「嘈雜」的聲音,「我有一陣子很喜歡這個風格,也試了很多篇。因為這本書寫了很久,我感覺在近期的作品裡,『自我』比較統合了,這本書就是調整音量的過程。它也像是很大的衛生棉,上面有不同的血跡,有濃有淡。」

《假仙女》原本是十年前申請創作補助,打算把自己一步步走入婚姻的生命經驗寫出來,後來演變成女性透過算命,向世界拋出各種疑難雜症的身心靈大全集。「我當時申請補助時還有編列算命費,殊不知金額少寫了一個零......」笑中帶淚,荒誕而不冤枉。

她在〈娘味〉寫一群身體病痛的女人口耳相傳,為尋求健康,聚集在某大樓可疑的小房間上治療課程,她們互訴疼痛,輪番使用保健儀器,喊著「我們要健康!我們要幸福!」的口號。女人與經年累月的疼痛,是娘味,是解開與袒露;女人的命運,也是娘味,母親說對她說的一句:「妳就是太像我了。」喚起所有母親對女兒的憂慮,是女身轉印,試圖防堵所有的不幸。整篇傳遞出得之不易的釋放與同理。

〈罐裝龍蝦〉則是寫身心病,「我變成一只厚厚的重重的並且關著好多鏽紅色龍蝦的玻璃罐子」,令讀者想到鮮嫩的蝦身,隔著鉗,隔著玻璃罐,空夾著什麼,不敢釋出脆弱的真我。身為投射者的顏訥,似是深怕自己一旦現了真身就會傷害身邊的人。

顏訥的外婆有過二二八事件受難經歷,顏訥從小就在媽媽的要求下當一個不說疊字、不裝可愛、又有禮貌的兒童,卻因不擅長掌握家常到親密、禮貌到生疏的遞減遞進,個性溫吞寡言,還曾經被媽媽帶去上演說訓練課。成年後,她以寫作與研究回望過去,越來越領會到自己與母親可能都是代際創傷的傷者,緘默也許是恐懼的副作用。「我外婆是個忍耐了一輩子的婦女,家裡還掛著『百忍傳家』匾額作為家訓。外婆過世後,我媽曾經請人用觀想的方式,看外婆過得好不好,當時得知外婆已做回孩童,我們都很開心。」

「那次外婆還留下一句話給我們:要允許自己快樂。」此後,這句話成了顏訥的生活指南,從身體的羞恥出走,快樂也許是心的練習,問顏訥最喜歡人家誇她什麼?她說太喜歡被誇獎,所以在家貪心的列了十個答案,但最終選出「韌性」,「我希望別人說我是個很有韌性的人。是百折不撓那個韌性,不是我想怎樣就怎樣的任性哦。我感覺韌性是很有學習能力,是對未知展開的。」可是因為韌性被誇獎,前面不就要經歷一段很累的過程?「哈哈哈我此刻確實是蠻累的,好像一直在種地,但收成很慢。」

顏訥說自己玩普魯斯特問卷,在「想獲取什麼能力」這題填了「超強的學習能力」,因為她相信努力,「小時候學琴,我對不經練習就偶然彈對的自己感到很驚慌:不努力怎麼可以彈對呢?」這個執念似乎緊緊跟隨著她,寫得慢寫得少卻有韌性的她,就是無法放心不努力。

這四年來,她一面作博士後研究,一面找教職,同時在大學兼課教寫作。她說剛開始教課要走進教室前總要再三深呼吸,小時候每當要上台就會盜汗起紅疹的她,歷經這幾年努力減敏練習,已克服焦慮,「教學是一種非常直接的溝通,學生如果無法理解你要傳達的訊息,可能會直接趴在桌上,所以校準語言的方式非常即時。這幾年我都在嘗試換位思考,用學生想事情的方式重新拆解我要傳達的訊息。教到第三年,我終於不用站在教室外面深吸好幾口氣了。」

顏訥觀察,要理解下一代不太容易,畢竟他們是網路原生代,就算我們使用同樣的社群媒體,狀態也完全不同。她曾經讓學生分組報告,選一個關鍵字來描述自己這個世代,「我在那堂課學到非常多。原來『平凡』是一個可怕的標籤,108課綱讓他們沒辦法當一個平凡人,或是他們如何想『分眾』、『躺平』等等。我感覺在教學過程中,溝通的愉悅感開始在我身上發生了。」

她在《假仙女》收尾的一篇〈前去我爸的字裡面失物招領〉寫自己的考古,令人動容。「我是從文學裡生出來的,以前經常從我爸的書寫裡招領自己。」顏訥從閱讀中發現,擔任文學系教授的父親,跟她一樣在34歲那年生病,就在她出生的三年前。「...有段時間,我著迷翻看我爸散文裡與我有關的任何句子,像翻看相簿。那時我還沒念文學研究,不懂閱讀原來有方法,只知道用蠻力把所有寫著我的段落都圈養起來,據為己有。」

在書寫中與自己纏鬥,顏訥經常自問,在這個時候為什要寫?寫給誰看?即便新書出版前因為緊張有想逃的衝動,仍寄望拋出這本書後,能夠與同代人或下一代產生對話。「我們這一代女性的成長受到女性主義的啟蒙,可是回到日常生活要做選擇的時候,我常常感覺自己不夠女性主義。我想知道是不是有人跟我有一樣的感覺?透過散文,我有更多空間在裡面問問題,但不一定要有答案。」

延伸閱讀

回文章列表