作家張戎。(OKAPI 資料照。攝影 / 蕭如君)

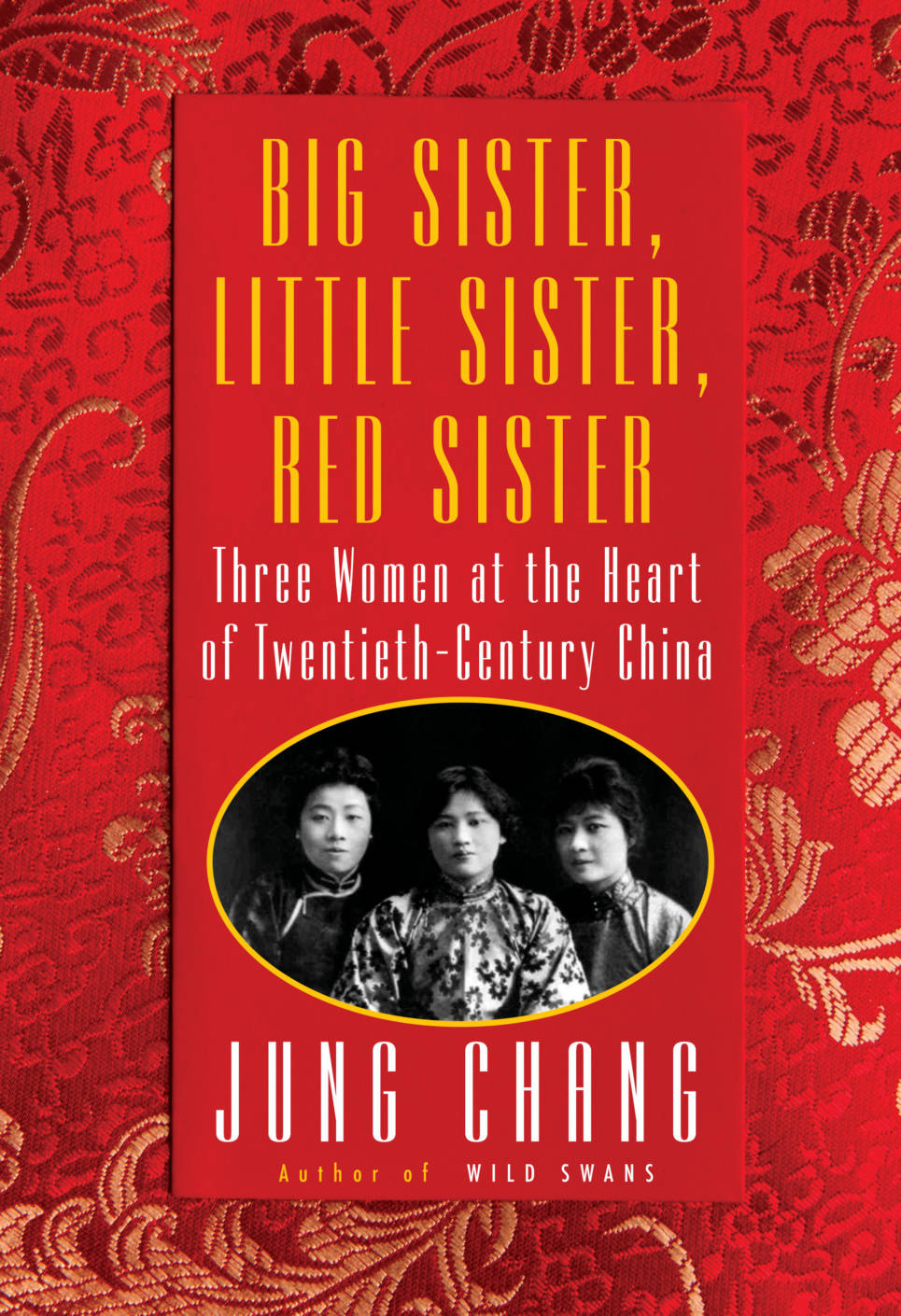

張戎寫史,從不畏懼觸碰權威,堅持以手中之筆摹出她親見、親歷的每段歷史。她的新作《宋氏三姊妹與她們的丈夫》,離開了晚清的慈禧、中共的毛澤東與自身家族的三代女人身世,決定一談中國近代無人不知的宋家三姊妹(與她們各自的丈夫)。她們的丈夫或許富敵強國(孔祥熙)、啟蒙民主(孫中山)、建立政權(蔣中正),但一如張戎的每部前作,在用心考據的史實裡,所有英雄豪傑都被重新定論。偉人落下神壇,逼顯各種不甘與欲念,她的史傳一直都在突顯人格,而非神格。

印象極深的一個閱讀切片,是讀到蔣宋美齡經常在危難時分想起英國詩人布朗寧(Robert Browning)的詩句:「上帝就在天堂,人間一切完好。」與此對應,我想到的卻是日本神級動漫《新世紀福音戰士》裡的特別機構「NERV」。動畫裡,它的logo是由半片無花果葉與英文名稱組合成。典出《聖經》傳說,亞當、夏娃用以遮住裸身的無花果葉,它們相信人類有所不足,於是得通過生化科技補足。正是在這logo的下圈,出現了同一句英國詩人布朗寧的詩:“ God is in his heaven, all's right with the world. ”但《新世紀福音戰士》裡的新解卻可能是:「神在天堂,人自為之。」這也可以做為張戎寫史傳的慧解,我們所處的現代,沒有神的歷史,只有人的歷史。

一、史家的艱難

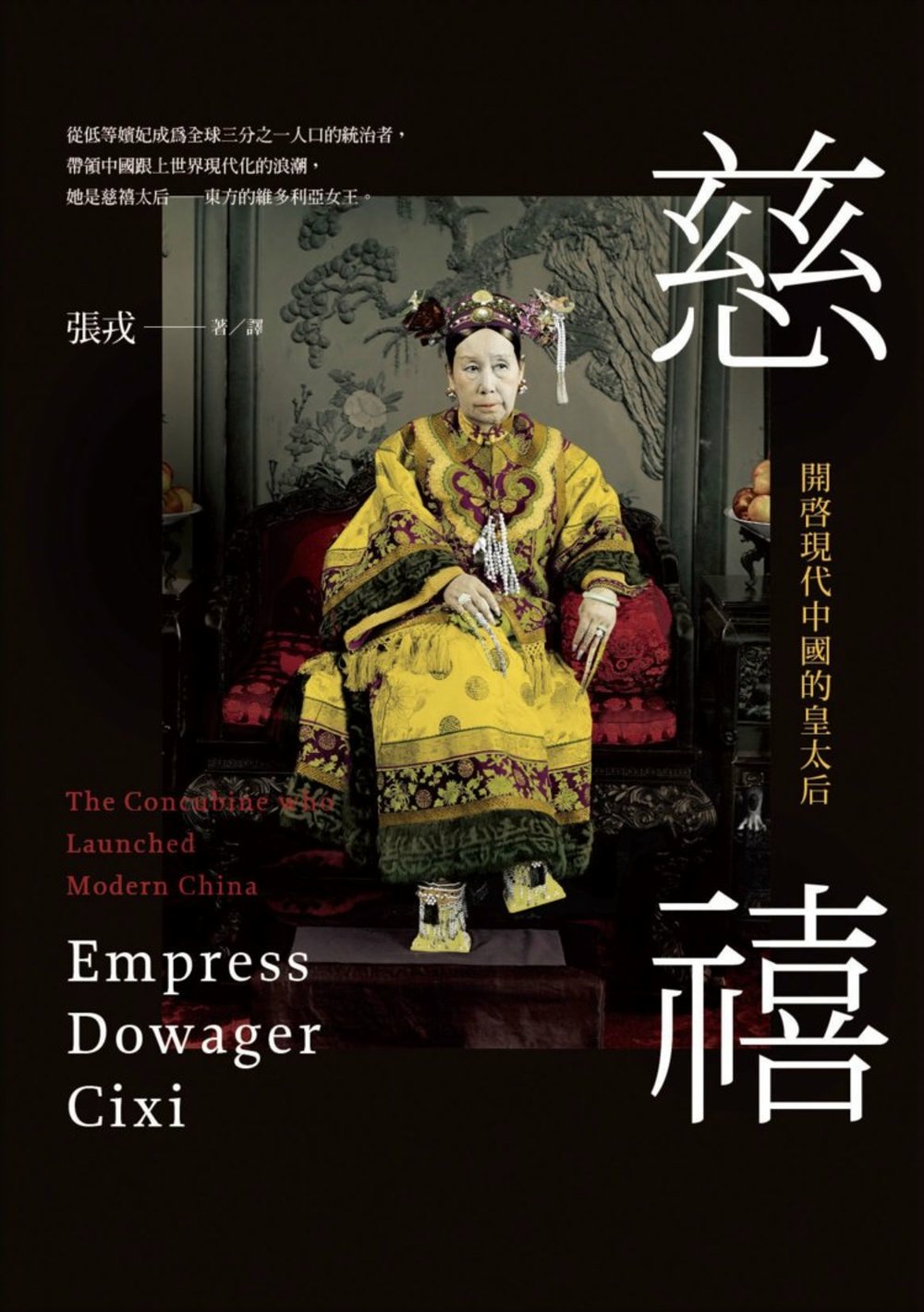

Q:您曾說過,寫作一系列非虛構的歷史人物傳記時,從《毛澤東:鮮為人知的故事》(2005)、《慈禧:開啟現代中國的皇太后》(2013),到新作《宋氏三姊妹與她們的丈夫》(2020),奉行的宗旨一直是「秉筆直書,言必有據」。不禁令人想起《正氣歌》裡的典故:「在齊太史簡,在晉董狐筆」,可史家在歷史中總備受磨難,這些年您是否也因為這般信念的寫作,遭遇什麼特殊境況與難處?

A:在《毛澤東:鮮為人知的故事》2005年(中文版2006年)出版之後,我遭到不少攻擊,有的很惡毒,生命也受到威脅。當時是有思想準備的。在和我的先生喬 . 哈利戴一道搞研究的時候(我們花了12年的時間寫這本書),看到發掘出來的史料,暴露的歷史真情,我就知道這本書很危險。要不要筆下留「情」?記得當年對這個問題並沒有多加考慮,直覺就是秉筆直書,不計後果。中華文化裡有你引用的《正氣歌》的傳統,這個傳統融化在我們的血液裡,讓我們寫史的只需直覺地這樣去做。

我本人有一些很好的條件,比如我是英國公民,有一定的世界知名度,這給了我某種程度的保護。迄今遭遇的最大難處,是不能自由地探望住在大陸、年近90的母親。看過《鴻:三代中國女人的故事》一書的讀者,都明白我的母親在我生活中是多麼重要,在她病危時不能見面是多麼沉重的打擊。2007年,在英國政府的幫助下,我獲准每年回去看她兩個星期。當然,每次都要特別申請,過程總是難關重重,令我焦慮揪心;而且,隨時都有回不去的可能。以現在大陸的情況來看,以後能否再去很難說。為了如實寫史,我付出的最大代價是,或許今生今世會再也見不到母親。

二、被竄改百年的歷史

Q:您在《宋氏三姊妹與她們的丈夫》自序裡提到:「中國現代史被竄改百年,早就應該重新書寫。」這也是您一路走來欲以筆填補的歷史多面向。被改寫的歷史、遺失的史料,又何止晚清迄今。若歷史是筆、筆是武器,您會怎麼提醒自己,善用自己的筆?西方史裡,是否有同樣的遭遇?

A:善用自己的筆,很簡單,只須心存「秉筆直書」四個字。當然還有言必有據。正如胡適所說:「科學精神便是尊重事實,尋找證據,證據走到哪兒去,我們就跟到哪兒去。」這本書,像我從前寫的傳記一樣,「註釋與徵引出處」很多,為了不影響讀者閱讀的順暢,都由出版社放在網上,任大家查詢。

西方史,非常講究言必有據。寫歷史的人,書完成後,要花大量的時間和精力寫「註釋與徵引出處」(Notes)、「徵引及參考文獻書目」(Bibliography)、「查閱檔案館一覽」,等等,非常嚴謹。

比起別的國家來,中國人特別重視歷史,而且賦予歷史強烈的現實意義,「以史為鑒」、「借古喻今」這些概念深入人心。在專制政權下,寫歷史是一件危險的事情。在西方,歷史與現實沒有像中國那樣聯繫緊密,我好像還沒有聽說過寫史給誰帶來殺身之禍。當然顧慮不可避免,不少人怕自己寫的東西會顛覆權威說法,權威在寫書評時把書說得一錢不值;或得罪了權威,以後找工作受到影響。但是在多元化的民主社會,權威不能一手遮天。因為這些便利,西方史的著者一向暢所欲言,所以不像中國史中有那麼多需要顛覆的東西。

三、「中國」的多面性

Q:《宋氏三姊妹與她們的丈夫》裡,屬於宋美齡的回顧往事,頻頻出現一首詩,是英國詩人布朗寧(Robert Browning)的名詩句:「上帝就在天堂,人間一切完好。」(God is in his heaven, all's right with the world.)兩次出現的時機也別有意義,第一次是1936年12月「西安事變」,蔣介石被扣;另一次則是1949年12月,宋美齡獨自在紐約,大江大海、國民黨戰敗撤臺。她想起這句詩與婚姻生活的往事,決定毅然赴臺,來到逃離南京的丈夫身邊。宋家姊妹的一生,所經歷的「中國」一詞,足有兩個世紀的跨度。而您從四川至英國、中國至海外,一路求學與創作,在您眼中的「中國」二字,是否有不同意義的變遷?不論歷史或政治層面。

A:中國是一個國家,歷史上有過民國初年十多年的民主社會,蔣介石統治時的獨裁,我成長時的毛澤東極權,以及今天相當獨特的專制。宋美齡身為專制統治者的夫人,但熱愛紐約,她多次打算離開蔣介石,一個很重要的原因也是她想住在紐約,常常是蔣介石一再懇求她才回國。蔣到臺灣後,她堅決不想來臺,只是感到不能在危機時刻拋棄丈夫,經過反覆痛苦的思考,才下決心來到臺灣。後來若干年,在臺灣安全時,她飛去美國住;臺灣有危機時,她飛回臺灣。她還是關心臺灣的生死存亡的。當然,自身的利益,在她的考量中也很重要。

四、唯一的書寫目的

Q:這次的新作中,如同以往,相當程度地顛覆許多偉人的「古典印象」與「去英雄化」。我們於是讀到孫中山自白,最喜歡的除了「revolution(革命)」,第二就是「women(女人)」。以及,蔣介石的家暴行為、宋美齡的豪奢生活、宋靄齡與其夫孔祥熙如何收取國家預算回扣,富可敵國。

甚至,被譽為兩國「國母」的宋慶齡,晚年如何淪為一個獨裁政權的傀儡般生活⋯⋯您也坦言,自「毛澤東」、「慈禧太后」到「宋家三姊妹」的三本傳記,算是自己的「中國現代史及其核心人物三部曲」。他們各自在近代中國史中,長久扮演了「偉人」、「罪人」與「聖人」般的角色,不管「除罪」或「去英雄化」,是否為一種書寫策略,或更接近一種使命?

A:我的書顛覆了許多通常的說法,這完全不是書寫策略,倒也不是使命感,而是實話實說。研究史料之後,我看到事實原來是這樣的,就把它照實寫了出來。

寫史30年,我深感中國百年專制對歷史的歪曲太深。因為中國傳統,專制者們用歷史為自己製造合法性,所以總是致力於讓歷史寫得合自己的心意。現有版本的中國現代史,就是這樣一種專制者努力的產物。所有受過教育的人,都必不可免地、或多或少地接受了他們的版本。當然不同的專制者有不同的版本,也當然,他們的版本不都是謊言。

自從開始寫作,接觸史料,多年來,我本人在不斷的驚訝之中,看著自己習慣的思想、敘述方式,在新發掘的史料面前被顛覆。驚訝之餘是興奮,看到新鮮視野出現,感到眼界大開、思路擴張,真是樂趣無窮。讀我的書,起初的震驚是免不了的。非常好的朋友、我非常尊重的、非常開明的人,一開始看我的書時,不少有驚愕的反應:「你怎麼這樣寫?怎麼是這樣的?」但是,慢慢地,在咀嚼了書中史料之後,細想想,他們會看到我的敘述的合理,認同並讚賞我的書。

我遇到的困難如前所述,是政權的打壓。質疑是任何作者都免不了的,對有理有據的評說,我很高興看到。

五、「她們」的故事

Q:“Big Sister, Little Sister, Red Sister,Three Women at the Heart of Twentieth-Century China” 是新作的英文書名,若直譯為中文則是:《大姊、小妹、紅姊:處於20世紀中國中心的三個女人》。同樣是書寫女人,從慈禧到第一本自傳作品《鴻:三代中國女人的故事》(1991)至此,是三代女人到三個女人。在這本書裡,也藉宋美齡之眼,引《聖經》裡「女子護衛男子」一句,串起了她們各別生命的共通軸線。在您的寫作觀與世界觀裡,是否有意識的在為女性發聲,補上缺失的女性史(herstory)?以及,您怎麼看待歷史中這些或巨大、或渺小的女性?

A:可能因為自己是女性吧,我覺得更能理解女性傳主,寫起來更有興趣。當然有時候我也痛感社會對女性充滿偏見,歷史對女性非常不公,有時會情不自禁地產生一點要「仗義執言」的感覺。寫慈禧太后傳時就是這樣。我感到既定歷史對她太不公平,她對中國和中國人作出的貢獻,到現在也沒有被承認。對宋氏三姊妹,倒是沒有誰因她們是女人而貶低她們。那是因為她們不是政治家,沒有多少政治家的成就讓後來的專制者自感渺小,以致改竄歷史來抹黑她們。

我寫的女人是各式各樣的,除了我家三代女人,有慈禧這樣的大政治家,還有現在這本書裡寫的三位雖不決策,卻位處權力中心的女人。我希望寫出我筆下女人的真實情感。在這本書裡,三姊妹分屬你死我活的敵對陣營,關係錯綜複雜,極具戲劇性。而她們中的孫中山夫人、蔣介石夫人跟丈夫的關係,更是曲折跌宕,充滿感情糾結,迄今鮮為人知。

同樣重要的,我希望通過我筆下女人的生平,折射中國現代史。在這一點上,三姊妹是理想的傳主。長壽的她們,目睹了民初的民主中國(一般不準確地稱為「軍閥混戰」或「北洋政府」時期)、蔣介石的國民黨中國、毛澤東的共產黨中國,以及大陸的改革開放、臺灣的民主轉型,美齡甚至親歷了三個世紀的風風雨雨。這樣漫長的歲月,又都身處各自政治力量的頂峰,三姊妹堪稱中國現代史的最佳見證人。歷史與個人,家國事與兒女情,在她們身上再緊密不過地交織。她們的故事,真正令人盪氣迴腸。

三姊妹抗戰中,很可能是在靄齡的重慶家中。這或許是她們在一起的最後照片。隨著國共內戰的爆發和中共奪權,她們將永遠天各一方,不再見面。(圖 / 麥田出版提供)

三姊妹抗戰中,很可能是在靄齡的重慶家中。這或許是她們在一起的最後照片。隨著國共內戰的爆發和中共奪權,她們將永遠天各一方,不再見面。(圖 / 麥田出版提供)

六、有情的歷史

Q:孔尚任《桃花扇》裡爍古名句:「眼看他起朱樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了。」也相當貼合您著作中,經常滿溢著的那股「回不去了」的情懷。比如,蔣介石逝世至今,仍無法「回去」南京中山陵「正氣亭」旁,那處他為自己選定的陵墓;也如宋慶齡,晚年留下的那句:「我做出了自己的選擇,我不後悔。」在歷史寫實之外,您的筆鋒有其情感,想請問您如何定義自己這般「有情的書寫」,它在歷史傳記、非虛構文學與散文間,該如何度量?

A:每個傳記作家都必得對傳主作出評價,產生某種感情,這才使傳記能活起來。活不起來的傳記乾巴巴的,我讀不下去,也不會寫。

我的筆下一定要有感情。這並不等於我寫的傳記不是學術性的。我在查閱文獻、徵引史料、措辭嚴謹上下的功夫,就像在寫學術專著。但我不是寫學術專著,我要把書寫得讓人喜讀愛看。我的書跟虛構文學的差別在於「言必有據」:每一個看似想像的細節,其實都基於史料;沒有任何結論是靠憑空想像,都是根據史料仔細推理得出。嚴謹的習慣,是40年前我在英國約克大學做博士學位時養成的。那時,我的導師要我切切注意:「徵引的每一個標點符號都必須正確。」

七、三部曲之後的下一步

Q:從晚清至近代,從偉人到平民,您一路書寫至今,不知道是否已經有了下一次的書寫計畫?或是,在我們「被竄改」的歷史洪流中,是否有您目光關注的其他人物呢?

A:我把《毛傳》、《慈禧傳》和這次的《宋氏三姊妹與她們的丈夫》合起來稱為我的「中國現代史及其核心人物三部曲」,這不是因為我一開始就有寫三部曲的雄心大志和安排。每一部書,都是由上一部書寫作過程中產生的好奇心激發,在追尋答案時,傳主自然出現。三姊妹這本書寫作時,中國現代史中的一二人物也引起了我的興趣。目前還不知道誰會做傳主,要等到進行了初步的研究,確知有新鮮史料可發掘,有獨特角度可展現時,才能做決定。

延伸閱讀

回文章列表