對喜愛哈金的讀者來說,2020年,是一場華麗的慶典。從獲得「美國筆會/海明威獎」的《好兵》(1996)、歐康納國際短篇小說獎的《光天化日》(1997)、得到亞裔美國文學獎、The Townsend Prize小說獎的《新郎》到《落地》(2009),哈金迄今的四部短篇小說集全重版出來,更有新作──非虛構書寫的《通天之路:李白》問世。

自1985年赴美,哈金未曾再履故土,並選擇以英語寫作至今。放眼海外華人作家的版圖,從林語堂到張愛玲,黎錦揚、譚恩美到湯婷婷與張戎,哈金在以英語寫作的作家群像中,無疑是獲獎與肯定最多的一位。即便不以偏狹的寫作語言區分,他也早早是世界文學史中濃墨重彩的一筆了。

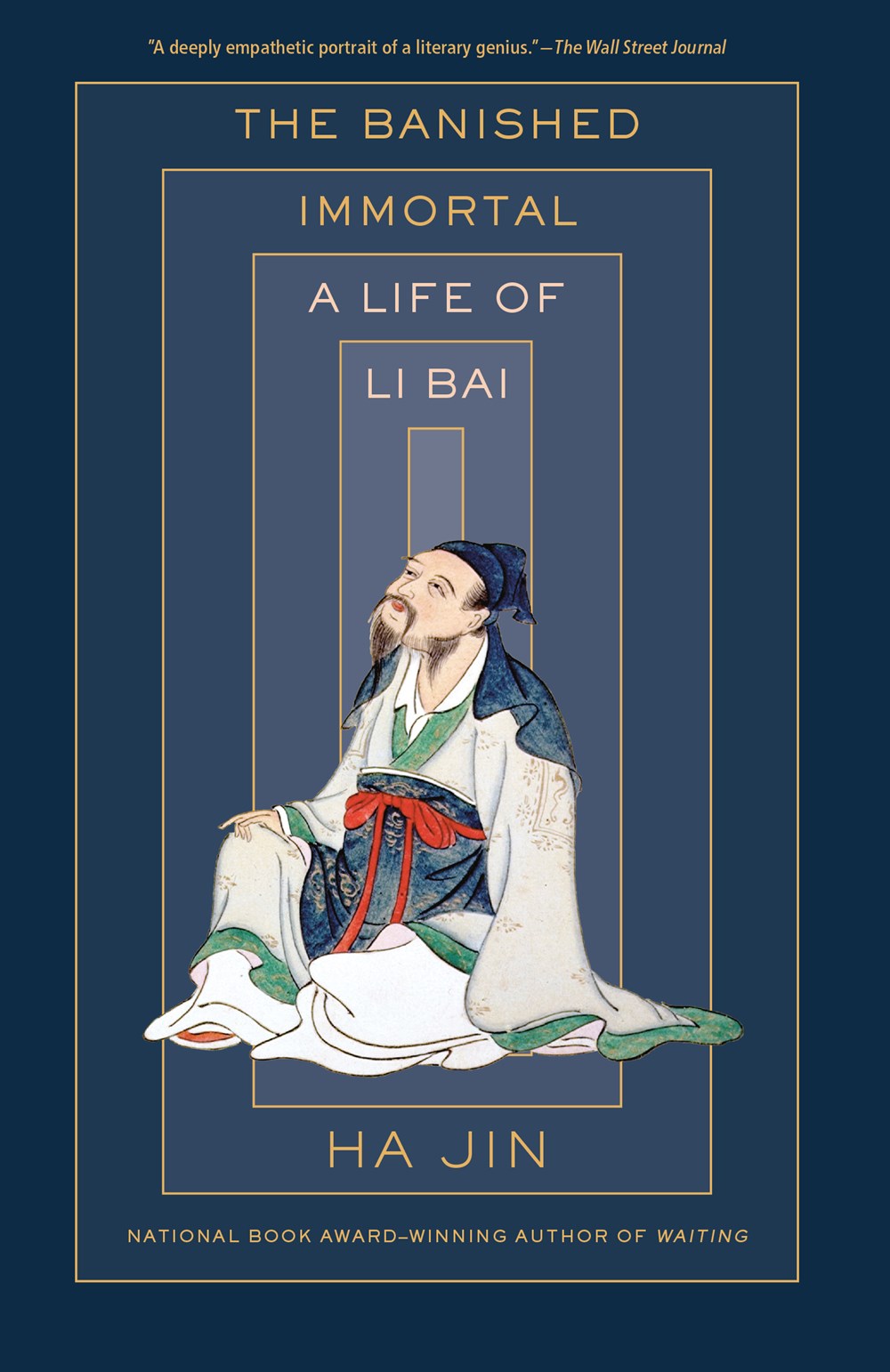

翻開《通天之路:李白》時,我竟感慨,終於,哈金也寫了李白。那個(The)李白,唐朝的李白,聞一多曾逼緊了想像力,把西元744年洛陽城裡杜甫與李白的那場初遇,化為一句「晴天裡太陽和月亮碰了頭」(《唐詩雜論》)裡,明月生輝的李白。也是張大春耗製多年神遊其中的《大唐李白》裡,唯一能冠名盛唐、浪遊天上人間直穿古今的傳奇詩人。

哈金的《通天之路:李白》,是在妻子病中,無法全心寫小說時而作的非虛構作品。即使如此,也仍然與他過往的小說作品神魂相通,具有非常濃厚的政治思考。一如譯者陳榮彬點評過的:「哈金的小說,幾乎每一本都闡述著政治與文學的不可分割,還有政治對於個人生活的深遠影響,而政治的衝擊,往往帶來悲劇。」因為李白,或是說《通天之路:李白》中,所凝視、投影出的李白,便是哈金從詩人的文心與道身中,精彩捕捉到那閃逝卻貫通一生起落的政治關懷。這場筆訪,挪用哈金於新書中想還原的「三個李白」〔注〕 一說,盡可能地從不同議題中,還原與靠近真實的哈金。

〔注〕哈金於《通天之路:李白》裡寫道:「我們談到李白時,應該記住有三個李白:歷史真實的李白、詩人自我創造的李白,以及歷史文化想像所製造的李白。」

一、「漢語寫作的問題」

Q:您曾在過去的訪談、演講與文字中(如寫給舊時同窗的〈致阿曙〉),除了鼓勵人以母語寫作,也思考過若自己把精力放在漢語上,能寫出更好的作品;但同時也自述,英文寫作使您的創作,變得獨立和堅強,甚至理性。

在短篇小說〈恥辱〉中,也暗藏著英文寫作的動機。比起過去一再被問起、作答的「為何以英文寫作?」,多年過去,我想將問題轉換為:「如果用漢語寫作小說?」(已有漢語創作詩集《另一個空間》、《路上的家園》),會是什麼樣的風景?以及,您慣常用「漢語」一詞表示「中文」書寫,是否其中有什麼不同考量?

HJ:我已經用英語寫作這麼多年了,沒有用漢語寫小說的打算。那兩本漢語詩集是因為太太病了,我沒有精力投入大篇幅的英語寫作。一開始是用英語打初稿,但覺得這些詩可以用漢語直接寫成,就乾脆寫成漢詩了。

我一般用「漢語」一詞是由於:一、「中文」多是大陸的說法,二、「漢語」在空間和時間上更廣闊些。

Q:雖然您曾在《在他鄉寫作》一書的最末,如此回答單德興先生:「我必須集中全力以英文存活。生命太短暫了,我無法變來變去。」但又一個十年過去,世間政治的局勢一變再變,是否來到不同的時機轉捩點,或開始有了不同的規畫?

HJ:我從來不會變來變去,寫作有自己的節奏和目的,並不跟時局有緊密的聯繫。仍然是一如既往。

二、「自由與孤獨」

Q:數年前,您曾在一場與台灣作家吳明益的對談中指出,「語言問題就是政治問題」。以英文寫作,如果是一種對照故鄉政治環境、文學環境下,顯出得「完全自由」。這份自由,是否已經習慣、足夠?

而您亦經常在演講與寫作中提及康拉德(Joseph Conrad)和納博科夫(Vladimir Nabokov),他們同樣以非母語寫作,他們作品與人生中恆常的氣氛,經常是孤獨。若像《自由生活》裡那般,一個人的存在,一個人的生活,可以專注追求自己的生存,不為祖國與其他,那麼,完全的自由與個人主義,不管是自由的國度、自由的語言,是不是也經常伴隨孤獨?

HJ:那是當然的。自由首先是不被別人管,不能又想要人管又要自由。孤獨是高貴的心境,是人類應有的狀態。

Q:以一個寫作者的身分,您怎麼認知孤獨、與孤獨共處?

HJ:我喜歡孤獨,最崇尚契訶夫的話:「我將孤獨地死去。」

三、「瘟疫與文學」

Q:武漢肺炎(COVID-19)目前正影響著世界,自2003年SARS時期,卡謬的《瘟疫》與馬奎斯的《愛在瘟疫蔓延時》便經常被重新閱讀、談論。瘟疫文學更有狄福的《瘟疫年紀事》到瑪格麗特.艾特伍的《末世男女》。如果從過去所讀過的瘟疫文學中找尋,您認為有哪本著作與現在當下世界的連結,不管是警世、預言或寓言性,最為強烈?

HJ:說實話,那些作品都沒有當下武漢肺炎可怕,因為它們中沒有一個霸道野蠻的政府愚弄並欺詐公民。眼前的現實更富有悲劇色彩,更複雜,更讓人痛心。在嚴酷的現實面前,作家的想像是乏力的。

四、「為什麼寫作?」

Q:2006年的諾貝爾文學獎得主帕慕克曾在得獎感言提到:「我寫作是因為生所有人的氣」,甚至出自於希望別人能理解他的憤怒。您也曾在第一本詩集《沉默之間》(Between Silences)寫道:「做為一個幸運者,我為那些不幸的人發言,他們受苦受難,忍辱負重,在生活的底層消亡;他們創造了歷史,同時又被歷史愚弄或毀滅。」即使每個作家所寫、所關注的不同,但初心都抱有一種激懷。從1990年詩集出版至今,已過30年,如今再回望,為什麼而寫的動機是否有所不同?以及,您為什麼選擇寫作至今?

HJ:寫作是為了活得自由和有尊嚴,我願意在紙上消磨自己的生命,給歷史雕刻出精緻的墓碑。

Q:您認為寫作經驗或眼睛所見的文化、地理風景,會如何改變一位寫作者呢?

HJ:長期的寫作會給自己獨特的眼光。與不同人接觸,置身不同地域都能開闊眼界,但最重要的是坐在書桌前工作,有耐心把一件作品做完。作者並不重要,應該服務作品。

五、「離散與離散的終結?」

Q、在中國以外的寫作者與文學,這幾年被更加廣泛地討論。不管是史書美有所爭議的反離散「華語語系」(Sinophone)一說,或是延續經年的「離散文學」、「世華文學」,其下更有分支再細的「馬華文學」、「台灣文學」、「香港文學」等等。您怎麼看待在這些討論中,被廣泛使用的「離散」(diaspora)一詞?以及,是否存有一個您對自我身分位置的錨定點?

HJ:我不欣賞「離散」一詞,好像不在原處的人都走丟了。其實,個人有權也應該先擇自己的國家。至於「華語語系」則是另一碼事,也不應有主幹和分支的區別,應該以作品來衡量,哪裡重要的作品出現的多,哪裡就是中心,就是說文學的中心是游移的。至於我自己,我甘居邊緣,但位卑同樣可以軒昂,只要能實現偉大的藝術。

六、「中國與美國,他者或家鄉?」

Q:最後,您的近作《通天之路:李白》,是第一本大幅回顧整理傳統中國文化詩歌的非虛構作品。李白為中國古代詩人或文學的代表,您曾說過,與他的共通之處是:「李白離開家鄉以後,再沒有回去過。我也沒有。以前父母健在時很想回去。現在離開中國已經三十多年,也已經習慣了。」對照《在他鄉寫作》時期,說過的「建築家園的地方才是家鄉」。請問您的情懷裡,是否存在著思鄉(nostalgia)?從中國到美國、城市到城市間,何處可稱為「家鄉」?

HJ:我沒有鄉愁,並認為鄉愁是廉價的。我很喜歡波士頓,也喜歡加州,但並不以任何地方為家鄉。家鄉是祖先的地方,不是我的。

————————————————

哈金的回答如裁,提起家鄉時,我卻想到《通天之路:李白》的原文書名,從The Way to Heaven,最後定名為The Banished Immortal:A Life of Li Bai(《謫仙:李白傳》)。為仙謫居凡間,為官又貶謫至夜郎,如哈金所說:「李白的家園實際上永遠是在途中。」哈金不也如此,比起流浪者、旅居者與移民者,或許寫作者的身分,更能共感這一條千古文人心中,最清晰卻也最遙遠的「通天之路」。

延伸閱讀

回文章列表